Stellenwert des individuellen Alignments in der Knieendoprothetik

Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. med. Ines Vielgut

Dr. med. Caroline Schwarz

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. med. Patrick Sadoghi

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: patrick.sadoghi@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dieser Artikel erläutert die unterschiedlichen Alignmentkonzepte in der Knieendoprothetik und deren Stellenwert. Es ist davon auszugehen, dass die Rekonstruktion der individuellen Patientenanatomie weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird.

Keypoints

-

Die Ausrichtung der Prothese nach dem Prinzip des «mechanischen Alignments» ist nach wie vor der Goldstandard in der Knieendoprothetik.

-

Neuere Techniken, wie das «kinematische Alignment», orientieren sich vermehrt an der individuellen Anatomie des Patienten.

-

Das Ziel ist die Wiederherstellung des präarthrotischen Gelenkszustandes durch einen reinen Ersatz der Gelenksoberfläche und somit die Rekonstruktion der individuellen Verhältnisse.

-

Eigene Daten zeigen, dass das kinematische Alignment dem mechanischen Alignment beim klinischen Ergebnis überlegen ist, wobei Metaanalysen von Langzeitstudien abzuwarten sind.

Hintergrund

Das Konzept des «mechanischen Alignments» (MA) wurde von John Insall und Michael Freeman Anfang der 1980er-Jahre beschrieben und gilt nach wie vor als Goldstandard bei der Implantation einer Knie-Totalendoprothese (KTEP). Da die konstitutionelle Anatomie des Menschen aber von Geburt an sehr variabel ist, sind oft Veränderungen an den Weichteilstrukturen, insbesondere im Rahmen eines ligamentären «Release», erforderlich, um eine ausgeglichene Bandspannung zu erreichen. Verfechter des «kinematischen Alignments» wollen hier den Grund für den nach wie vor relativ hohen Anteil an unzufriedenen Patienten nach Knie-Totalendoprothese erkennen. Die klassische Alignmentstrategie, also die Ausrichtung anhand der mechanischen Beinachse, wurde daher aufgrund der relativen Seltenheit einer geraden Beinachse im Patientenkollektiv um das Prinzip des anatomischen und des kinematischen Alignments erweitert. Bei europäischen Patienten zeigt sich nach McDessi et al. mit dem mechanischen Alignment in nur etwa 15% der Fälle eine Wiederherstellung der tatsächlichen Beinachse. Die Techniken des anatomischen und kinematischen Alignments orientieren sich an den individuellen Gegebenheiten der knöchernen und weichteiligen Anatomie des Patienten und rücken zunehmend in den Fokus des Interesses.

Knöcherne Anatomie des Kniegelenkes

Die mechanische Beinachse wird definiert als der Winkel zwischen der mechanischen Achse des Femurs und jener der Tibia. Die mechanische Achse des Femurs verläuft in einem Winkel von ca. 5–7° zur anatomischen Achse des Femurs (AMA, «anatomic/mechanical angle»). Der AMA ist entscheidend für die korrekte Ausrichtung der distalen Femurresektion bei intramedullärer Achsausrichtung.

Die Gelenklinie des nativen Kniegelenkes verläuft in der koronaren Ebene je nach Phänotypus schräg, also leicht abfallend von lateral nach medial. Der mediale proximale Tibiawinkel (MPTW) ist also kein rechter Winkel, sondern beträgt im Durchschnitt 87°. Auch der Winkel zwischen der mechanischen Achse des Femurs und der Gelenklinie beträgt je nach Phänotypus nicht genau 90°, sondern von lateral gemessen im Durchschnitt 88° (lateraler distaler Femurwinkel, LDFW). Auch die Bandspannung am Kniegelenk variiert in Abhängigkeit von der Stellung des Kniegelenkes. In Beugung zeigt sich lateral eine vermehrte Aufklappbarkeit, während das mediale Seitenband sowohl in Streckung als auch in Beugung straff gespannt bleibt.

Alignmentkonzepte

Mechanisches Alignment

John Insall beschrieb 1985 das Konzept des «mechanischen Alignments» in der Knieendoprothetik. Bei dieser Technik erfolgt der initiale Femurschnitt senkrecht zur mechanischen Femurachse sowie darauffolgend die Tibiaresektion senkrecht zur mechanischen Achse der Tibia. Mit diesem Verfahren entschied sich Insall bewusst gegen die Wiederherstellung des präarthrotischen Zustandsbildes.

Um eine ausgeglichene Bandspannung zu erreichen, erfolgt, falls nötig, ein Weichteil- bzw. Bandrelease. Das Resultat dieser Technik ist unabhängig vom vorliegenden Phänotypus immer ein gerades Bein (180-Grad-Achse). Dies entspricht in den meisten Fällen (85%) nicht der natürlichen Beinachse der Patienten. Dieser Umstand wird jedoch zugunsten der Reproduzierbarkeit und gleichmässigen Belastung der Prothesenkomponenten akzeptiert.

Anatomisches Alignment

Erstmals 1985 von Hungerford und Krackow beschrieben, verfolgt das anatomische Alignment (AA) weiterhin das Ziel einer geraden Beinachse (180°), berücksichtigt jedoch durch leicht schräge Knochenschnitte (3°) die natürliche Schrägstellung der Gelenklinie. Dabei erfolgt das Setzen der femoralen Schnittebene um 3° valgisch, um den lateralen distalen Femurwinkel (LDFW) von 87° zu rekonstruieren. Korrespondierend dazu erfolgt die Resektion der Tibia um 3° varisch. Daraus resultiert ein 6°-Valgus-Alignment, welches dem physiologischen Tibiofemoralwinkel entspricht.

Kinematisches Alignment

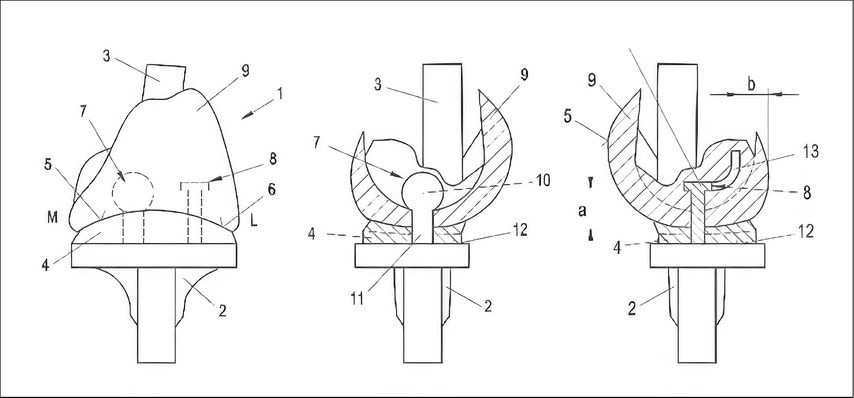

Die Rekonstruktion der individuellen femoralen Flexions-Extensions-Achse sowie des natürlichen Gelenkspiels in Beuge- und Streckstellung steht im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Dabei wird bewusst auf ein exzessives Weichteilrelease verzichtet. Zudem wird postoperativ keine strikt gerade oder mechanische Beinachse angestrebt. Dieses Konzept beruht auf dem aktuellen Verständnis der natürlichen Bewegungsachsen im Kniegelenk, basierend auf den Vorarbeiten von Hollister et al. aus dem Jahr 1993 und weiterentwickelt und beschrieben von Hollister et al. 2005. Das Konzept des kinematischen Alignments (KA) kann als tatsächlicher Ersatz der Gelenkoberfläche verstanden werden: Unter Berücksichtigung des Verschleisses wird genau so viel von der Oberfläche entfernt, wie durch das Implantat wieder ersetzt wird. Durch diese «true measured resection» mit gleichen Resektions- und Implantatdimensionen werden die individuellen präarthrotischen Verhältnisse präzise rekonstruiert. Dazu werden die Knorpel-Knochen-Resektate intraoperativ mit Messlehren vermessen. Alternativ zur manuellen Technik können CT-basierte dreidimensionale Schnittblöcke (PSI-Schablonen), Navigationsgeräte und/oder Operationsroboter genutzt werden.

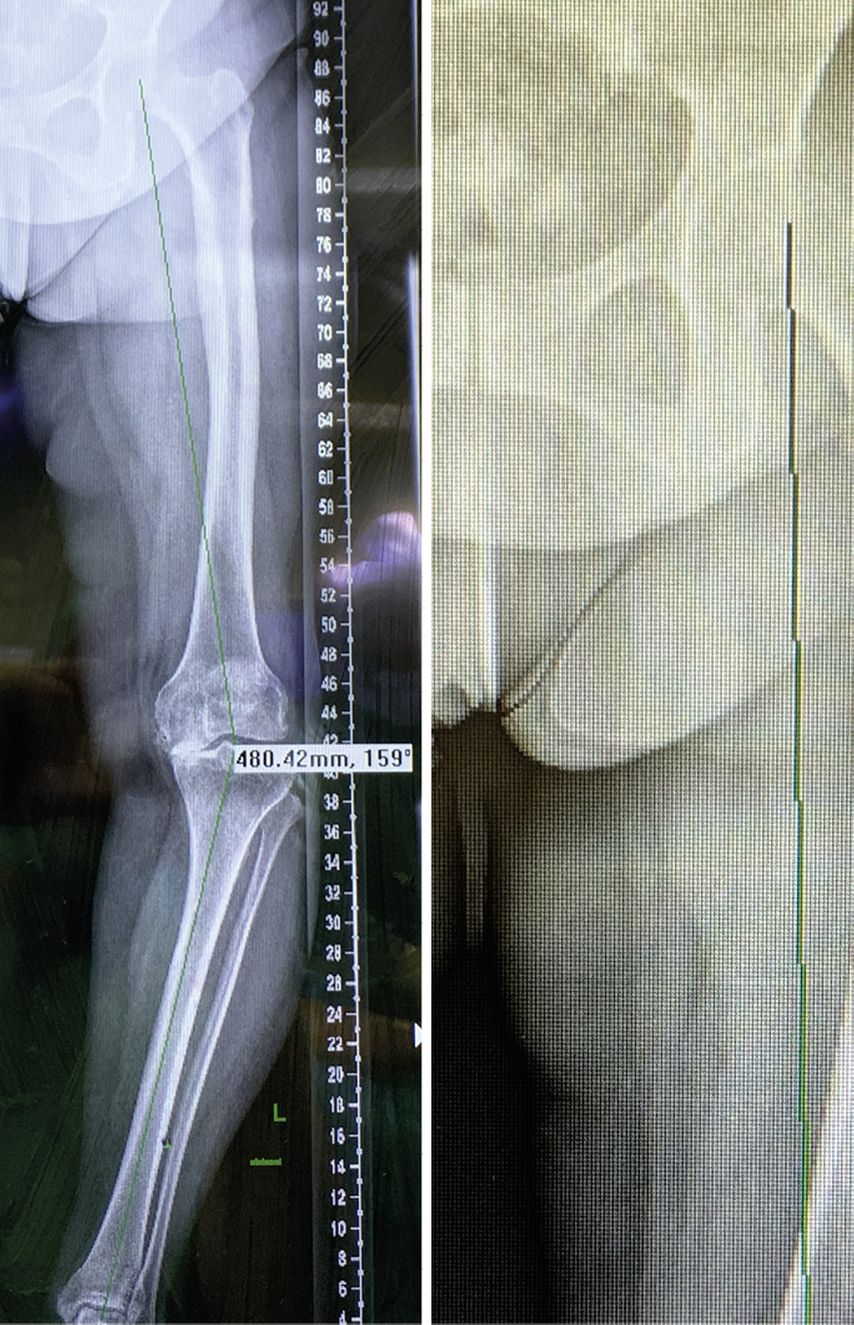

Abb. 1: Präoperative Vermessung der Beinachse bei ausgeprägter Varus-Gonarthrose und postoperatives Ergebnis nach Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse mittels KA. Der Phänotyp entspricht CPAK I

Technik

Die Ausrichtung des distalen Femurschnitts erfolgt nicht anhand der mechanischen Achse, sondern orientiert sich an der physiologischen Gelenklinie. Nach Ermittlung des Knorpelverschleisses wird dieser mithilfe 2mm dicker, in die distale Resektionslehre integrierter Spacerblöcke ausgeglichen. Um verschiedene Verschleissmuster zu korrigieren, stehen mehrere Varianten der distalen Resektionslehre zur Verfügung. Die Femurrotation wird entlang der posterioren Kondylenlinie bei 0° Aussenrotation ausgerichtet und die Grössenbestimmung posterior referenziert durchgeführt. Vorher wird der posteriore Knorpelverschleiss definiert und bei Bedarf ebenfalls mit 2mm starken Spacerblöcken ausgeglichen. Abschliessend wird der Tibiaschnitt mit liegender Femur-Probekomponente und Spacerlöffelchen (bei Bedarf) definiert und ausgeführt. Der Vorteil dieser «true measured resection technique» ist die physiologische Rekonstruktion von Beuge-und Streckspalt. Ein Weichteil- oder Bandrelease bzw. ein Gap-Balancing sind hier nicht notwendig.

»Restricted» kinematisches Alignment

Das Protokoll des «restricted» kinematischen Alignments (rKA) wurde als Alternative zur «echten» KA-Technik für Patienten mit atypischer Knieanatomie entwickelt. Hier werden Abweichungen der koronaren Ausrichtung der femoralen und tibialen Komponenten um maximal 5° angestrebt, um die postoperative Achse innerhalb von ±5° zur präoperativen Beinachse auszurichten.

Etwa 75% der Patienten fallen ohnehin in die «safe range» der KA-Technik, sodass eine reine KA-Technik angewendet werden kann. Bei einem Drittel sind nur minimale Korrekturen erforderlich, während bei dem verbleibenden Anteil bedeutendere anatomische Anpassungen notwendig wären. Für diese Fälle stellt das rKA-Protokoll einen zufriedenstellenden Kompromiss dar: Es vermeidet die erheblichen anatomischen Modifikationen und ligamentären Releases, die bei der Technik des mechanischen Alignments (MA) erforderlich wären, und verhindert gleichzeitig extreme Implantatpositionierungen, die bei der echten KA-Technik auftreten würden.

Kinematisches Alignment in der Revision

Die Revision eines Hemischlittens oder einer KTEP durch ein kinematisches Implantat ist, sofern erforderlich, durch die intramedulläre Ausrichtung von Stems limitiert, wobei eine kinematische Implantatpositionierung naturgemäss das Stressshielding und die Lockerungsraten limitieren sollte. Ausserdem gibt es Entwicklungen zu vollgekoppelten Revisionsprothesen mit medialem Pivot, um die native Kinematik des Kniegelenks auch bei ausgeprägten Knochendefekten und Bandläsionen wiederherzustellen.

Fazit und Ausblick

Die Überlegungen zu einem patientenspezifischeren Alignment sowie die Entwicklung neuer Prothesendesigns mit angepasster Kinematik erscheinen sinnvoll. Um den individuellen anatomischen Gegebenheiten besser gerecht zu werden, wurde das kinematische Alignment entwickelt. Ziel dieser Methode ist es, durch «true resurfacing» den präarthrotischen Gelenkzustand möglichst exakt wiederherzustellen und so eine patientenspezifische Versorgung zu gewährleisten. Das kinematische Alignment stellt neben dem mechanischen Alignment, das weiterhin als Goldstandard gilt, eine der vielversprechendsten Alternativen dar. Mittelfristige Ergebnisse deuten darauf hin, dass das kinematische Alignment funktionell überlegene Resultate im Vergleich zum mechanischen Alignment erzielt. Die langfristigen Ergebnisse bleiben noch abzuwarten. Es ist anzunehmen, dass die Rekonstruktion der individuellen Patientenanatomie weiterhin eine bedeutende Rolle in der Knieendoprothetik spielen wird.

Literatur:

● Blakeney WG, Vendittoli PA.: Restricted kinematic alignment: the ideal compromise? In: Rivière C, Vendittoli PA (Hrsg): Personalized hip and knee joint replacement, Kapitel 17. Cham (CH): Springer; 2020 ● Calliess T et al.: Kinematisches Alignment in der Knieendoprothetik. Orthopäde 2015; 44(4): 282-9 ● Cherian JJ et al.: Mechanical, anatomical, and kinematic axis in TKA: Concepts and practical applications. Curr Rev Musculoskelet Med 2014; 7(2): 89-95 ● Eckhoff DG et al.: Three-dimensional mechanics, kinematics, and morphology of the knee viewed in virtual reality. J Bone Joint Surg Am 2005; 72-80 ● Eckhoff DG et al.: Threedimensional morphology and kinematics of the distal part of the femur viewed in virtual reality. PartII. J Bone JointSurg Am 2003; 85-A(Suppl4): 97-104 ● Ettinger M et al.: Messschablonentechnik des kinematischen Alignments. Orthopäde 2020; 49(7): 593-6 ● Hess S et al.: Highly variable coronal tibial and femoral alignment in osteoarthritic knees: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(5): 1368-77 ● Hirschmann MT et al.: Phenotyping the knee in young non-osteoarthritic knees shows a wide distribution of femoral and tibial coronal alignment. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(5): 1385-93 ● Hollister AM et al.: The axes of rotation of the knee. ClinOrthop Relat Res 1993; 290: 259-68 ● Howell SM et al.: Accurate alignment and high function after kinematically aligned TKA performed with generic instruments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(10): 2271-80 ● Hungerford DS, Krackow KA: Total joint arthroplasty of the knee. Clin Orthop Relat Res 1985; (192): 23-33 ● Insall JN et al.: Total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1985; (192): 13-22 ● Nam D et al.: Patient dissatisfaction following total knee replacement: a growing concern? Bone Joint J 2014; 96-B: 96-100: ● Rivière C et al.: What you need to know about kinematic alignment for total knee arthroplasty. Orthop Traumatol Surg Res 2021; 107(1S): 102773 ● Rivière C et al.: Alignment options for total knee arthroplasty: A systematic review. Orthop Traumatol Surg Res 2017; 103(7): 1047-56 ● Sadoghi P: The concept of medial pivot design from primary to revision total knee arthroplasty: a technical note. Arch Orth Traum Surg (accepted for publication) ● Weber P, Gollwitzer H: Knieendoprothetik: aktuelle Techniken der Implantatausrichtung 149. Z Orthop Unfall 2022; 160(2): 149-59 ● Windhagen H, Ettinger M: Kinematisches Alignment. Orthopäde 2020; 49(7): 561 ● Worner M et al.: [Painful total knee arthroplasty. A treatment algorithm]. Orthopade 2014; 43(5): 440-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...