Ist eine postoperative Ruhigstellung nach winkelstabiler Plattenosteosynthese von distalen Speichenfrakturen notwendig?

Autoren:

Dr. Stefan Quadlbauer1,2,3

Dr. Christoph Pezzei1

Dr. Josef Jurkowitsch1

Dr. Tina Keuchel-Strobl1

Brigitta Kolmayr, MSc4

Dr. Thomas Beer1

Priv.-Doz. Dr. Thomas Hausner1,2,3

Dr. Martin Leixnering1

1 AUVA Traumazentrum Wien,

Standort Lorenz Böhler

2 Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie,

AUVA Research Center, Wien

3 Austrian Cluster for Tissue Regeneration

4 AUVA Traumazentrum Wien,

Standort Lorenz Böhler,

Abteilung für Physiotherapie

E-Mail: stefan.quadlbauer@auva.at

Frühfunktionelle Nachbehandlung oder Ruhigstellung? Obwohl die offene Reposition und Stabilisierung distaler Radiusfrakturen mittels palmarer winkelstabiler Plattenosteosynthese weitgehend akzeptiert sind, besteht derzeit kein Konsensus über das optimale Nachbehandlungsregime.

Die distale Radiusfraktur (DRF) ist die häufigste Fraktur an der oberen Extremität, vor allem bei Patienten im höheren Lebensalter mit Osteoporose. In den letzten Jahrzehnten etablierte sich die operative Therapie von DRF als Standardverfahren. Durch die palmare winkelstabile Verplattung können nach dorsal verschobene Frakturen ohne erhöhtes Risiko für eine Irritation der Strecksehnen im Vergleich zu einer dorsalen Verplattung stabilisiert werden. Ein weiteres Argument für die offene Reposition und Stabilisierung mittels palmarer winkelstabiler Platte ist die Möglichkeit einer frühfunktionellen Nachbehandlung.1–5

Bereits 1814 warnte Colles seine Kollegen vor einer verlängerten Ruhigstellung nach DRF, da diese ein erhöhtes Risiko für eine Bewegungseinschränkung birgt.6 Zusätzlich hat das Ausmaß an zurückgewonnenem Bewegungsumfang innerhalb der ersten 2 Monate einen signifikanten Einfluss auf das funktionelle Endergebnis.7 Genauso ermöglicht eine Frühmobilisierung (FM) des Handgelenks durch die aktive Bewegung des Scaphoids und Lunatums die Anmodellierung der multiplen chondralen Fragmente in der Gelenkfläche.8

Bewegungen im Handgelenk während „daily life activities“ verursachen biomechanisch eine axiale Belastung von lediglich 100 N, während die aktive Beugung der Finger zu einer axialen Belastung von 250 N an der distalen Speiche führen. Daher wird eine alleinige Ruhigstellung des Handgelenkes bei freier Beweglichkeit der Finger eine sekundäre Frakturdislokation nicht verhindern können.9 Auch haben biomechanische Studien klar gezeigt, dass eine winkelstabile palmare Plattenosteosynthese der alleinigen Bohrdrahtung überlegen ist und dass gleichzeitig die Stabilität, die erreicht werden kann, fünfmal höher ist als die Kraft auf den distalen Radius, die durch die aktive Bewegung der Finger ausgeübt wird.10–13

Aktueller Stand der Literatur

Obwohl die offene Reposition und Frakturstabilisierung mittels winkelstabiler Plattenosteosynthese weitgehend akzeptiert sind, besteht derzeit kein Konsensus in der Literatur über das optimale Nachbehandlungsregime.14,15 Daher ist es nicht überraschend, dass derzeit nur wenige Studien existieren, die Patienten mit einer FM nach operativ versorgten Speichenfrakturen mit solchen vergleichen, die konsequent ruhig gestellt worden sind. Vielmehr empfiehlt die American Academy of Orthopaedic Surgeons nach stabiler interner Fixation nicht routinemäßig eine FM.16 In einer anderen Leitlinie wird die postoperative Mobilisierung des Handgelenkes in Abhängigkeit von der verwendeten Osteosynthese und der erreichten Stabilität empfohlen.17

Chung et al. behandelten 161 Patienten mittels palmarer winkelstabiler Platte und FM.18 Die Patienten wurden für 1 Woche immobilisiert und erhielten anschließend für 6 Wochen eine abnehmbare Schiene und Physiotherapie. Es konnten gute funktionelle Ergebnisse ohne ein erhöhtes Risiko für einen sekundären Repositionsverlust erreicht werden. Der „Michigan Hand Outcomes Questionnaire“ (MHQ) zeigte ab einem halben Jahr normale Ergebnisse.

Osada et al. behandelten 49 DRF postoperativ frühfunktionell ohne Ruhigstellung.9 Die Patienten wurden angehalten, leichte Tätigkeiten des täglichen Lebens durchzuführen. Die Belastung des Handgelenks wurde hier auf 0,4 kg bis zur Frakturheilung beschränkt. Nach einem Jahr konnten 98% „exzellente“ und „gute“ Ergebnisse im modifizierten Green O’Brien (Mayo)Score verzeichnet werden. In den Röntgenkontrollen konnte kein signifikanter Repositionsverlust durch eine frühfunktionelle Behandlung gefunden werden.

Lozano-Calderón et al. führten eine prospektiv randomisierte Studie durch, in der sie eine Immobilsierung (IM) für 6 Wochen mit einer FM nach 2 Wochen postoperativ verglichen.19 Sie konnten keine signifikanten Unterschiede nach 6 Wochen, 3 oder 6 Monaten postoperativ in Bezug auf Bewegungsumfang, Kraft, Scores und radiologische Parameter zwischen den Gruppen finden. Jedoch erhielten die Patienten nur eine Unterweisung in die durchzuführenden Übungen, es wurde keine strukturierte Physiotherapie durchgeführt und auch die Compliance der Patienten bei der Durchführung der Übungen nicht kontrolliert. Zusätzlich erhielten die Patienten in der IM-Gruppe eine abnehmbare Schiene, somit konnte auch hier die konsequente Ruhigstellung des Handgelenks nicht überwacht werden.

Watson et al. untersuchten den Einfluss einer Ruhigstellungsdauer von 1, 3 oder 6 Wochen auf das funktionelle Ergebnis.20 Nach 6 Wochen konnten im Vergleich zu einer 6-wöchigen Ruhigstellung signifikant bessere Ergebnisse sowohl in „Patient-Rated Wrist Evaluation“ (PRWE) und „Disability of the Arm, Shoulder and Hand“ (DASH) als auch hinsichtlich Extension/Flexion bei den Patienten gefunden werden, die nur 1 oder 3 Wochen ruhig gestellt worden waren. Nach 3bzw. 6Monaten waren keine Unterschiede mehr zwischen den Gruppen feststellbar.

Clementsen et al. randomisierten 119 Patienten mit extrapartikulären Speichenfrakturen und verglichen eine frühzeitige (2./3.Tag postoperativ) mit einer verzögerten Mobilisierung (2 Wochen postoperativ).21 Sie konnten signifikant bessere Ergebnisse im QuickDASH-Score nach 6 Wochen und bei der Pronation nach 3 Monaten feststellen.

Quadlbauer et al. randomisierten prospektiv 116 Patienten mit DRF und palmarer winkelstabiler Verplattung in 2 Gruppen:22 Patienten der FM-Gruppe erhielten eine abnehmbare thermoplastische Schiene für 1 Woche, wohingegen Patienten der IM-Gruppe mit einem Unterarmgips für 5 Wochen ruhig gestellt wurden. In beiden Gruppen wurde direkt postoperativ mit einer Physiotherapie begonnen. Die FM-Gruppe durfte das Handgelenk aktiv ab dem 1. postoperativen Tag bewegen, während die Patienten der IM-Gruppe nur Physiotherapie für die nicht fixierten Gelenke erhielten. In der IM-Gruppe wurde mit einer aktiven Mobilisierung des Handgelenks erst nach Gipsabnahme begonnen.

Patienten in der FM-Gruppe zeigten einen signifikant besseren Bewegungsumfang in Extension/Flexion, bessere Griffkraft und einen besseren Mayo-Wrist-Score bis zu 1 Jahr postoperativ. Der Bewegungsumfang in Supination/Pronation und Radial-/Ulnarduktion war bis 9 Wochen postoperativ in der FM-Gruppe signifikant größer. In PRWE und QuickDASH konnten bis zu 3 bzw. 6 Monate postoperativ signifikant bessere Ergebnisse nachgewiesen werden. Insbesondere zeigte sich kein signifikant erhöhtes Risiko in Bezug auf einen radiologischen Repositionsverlust oder Komplikationen.

Fazit für die Praxis

DRF stellen die häufigsten Frakturen an der oberen Extremität dar und ihre Inzidenz wird in den nächsten Jahren aufgrund einer wachsenden Bevölkerungsgruppe im fortgeschrittenen Alter zunehmen. Die Entwicklung der winkelstabilen Plattenosteosynthese bei DRF hat zu einer Reduktion der Komplikationen geführt und ermöglicht biomechanisch eine frühfunktionelle postoperative Nachbehandlung.

Anhand der aktuellen Studien konnte gezeigt werden, dass die frühfunktionelle Nachbehandlung bereits ab dem 1. postoperativen Tag sicher in Bezug auf das Risiko für einen sekundären Repositionsverlust ist und zu einem besseren funktionellen Outcome bis zu 1 Jahr führt. Ebenso konnte keine klinische Studie zeigen, dass eine aktive frühfunktionelle Nachbehandlung des Handgelenks mit einer erhöhten Schmerzsymptomatik verbunden ist.

Selbst bei gleichem funktionellem Ergebnis erhöht eine frühfunktionelle Nachbehandlung ohne Ruhigstellung die Lebensqualität der Patienten durch die Möglichkeit, das Handgelenk frühzeitig im Alltag einzusetzen. Jedoch ist eine gewisse Compliance der Patienten erforderlich, um eine frühfunktionelle Nachbehandlung zu ermöglichen.

Literatur:

1 Carter PR et al.: Open reduction and internal fixation of unstable distal radius fractures with a low-profile plate: a multicenter study of 73 fractures. J Hand Surg Am 1998; 23: 300-7 2 Smith DW et al.: Early active rehabilitation for operatively stabilized distal radius fractures. J Hand Ther 2004; 17: 43-9 3 Klein W et al.: Results of transarticular fixator application in distal radius fractures. Injury 2000; 31(Suppl 1): 71-7 4 Pennig D et al.: Radio-radial external fixation for correction of malunited distal radius fracture. Handchir Mikrochir Plast Chir 1999; 31: 227-33 5 Koh S et al.: Volar fixation for dorsally angulated extra-articular fractures of the distal radius: a biomechanical study. J Hand Surg Am 2006; 31(5): 771-9 6 Colles A: On the fracture of the carpal extremity of the radius. Edinb Med Surg J 1814;10:181. Clin Orthop Relat Res 2006; 445: 5-7 7 MacDermid JC et al.: Pain and disability reported in the year following a distal radius fracture: a cohort study. BMC Musculoskelet Disord 2003; 4: 24 8 Wright TW et al.: Functional outcome of unstable distal radius fractures: ORIF with a volar fixed-angle tine plate versus external fixation. J Hand Surg Am 2005; 30(2): 289-99 9 Osada D et al.: Prospective study of distal radius fractures treated with a volar locking plate system. J Hand Surg Am 2008; 33(5): 691-700 10 Osada D et al.: Biomechanics in uniaxial compression of three distal radius volar plates. J Hand Surg Am 2004; 29(3): 446-51 11 Osada D et al.: Comparison of different distal radius dorsal and volar fracture fixation plates: a biomechanical study. J Hand Surg Am 2003; 28(1): 94-104 12 Knox J et al.: Percutaneous pins versus volar plates for unstable distal radius frac- tures: a biomechanic study using a cadaver model. J Hand Surg Am 2007; 32: 813-7 13 Fritz T et al.: Biomechanics of combined Kirschner wire osteosynthesis in the human model of unstable dorsal, distal radius fractures (Colles type). Chirurg 1997; 68: 496-502 14 Handoll HH, Elliott J: Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015; (9): CD003324 15 Handoll HH et al.: Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006; (3): CD003324 16 Lichtman DM et al.: American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline on: the treatment of distal radius fractures. J Bone Joint Surg Am 2011; 93(8): 775-8 17 Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Distale Speichenfraktur; AWMF-Registernummer: 012–015; www.awmf.org 18 Chung KC et al.: Treatment of unstable distal radial fractures with the volar locking plating system. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(12): 2687-94 19 Lozano-Calderón SA et al.: Wrist mobilization following volar plate fixation of fractures of the distal part of the radius. J Bone Joint Surg Am 2008; 90(6): 1297-30 20 Watson N et al.: A comparison of the effect of one, three, or six weeks of immobilization on function and pain after open reduction and internal fixation of distal radial fractures in adults: a randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2018; 100: 1118-25 21 Clementsen SØ et al.: Early mobilization and physiotherapy vs. late mobilization and home exercises after ORIF of distal radial fractures: a randomized controlled trial. JBJS Open Access 2019; 4: e0012 22 Quadlbauer S et al.: Immediate mobilization of distal radius fractures stabilized by volar locking plate results in a better short-term outcome than a five week immobilization: A prospective randomized trial. Clin Rehabil 2022; 36(1): 69-86

Das könnte Sie auch interessieren:

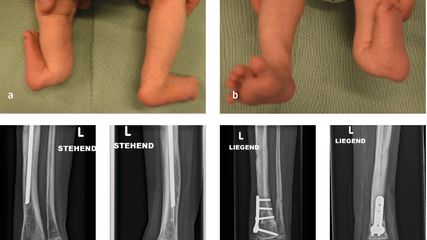

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...