Die p-rpS6-Zone: ein neuer Wundheilungsmarker

Autor*innen:

Dr. Nadja Anneliese Ruth Ring1–3

Helene Dworak, MSc1–3

Mag. Barbara Schädl2–4

Prof. Dr. Heinz Redl1–3

Dr. Mikołaj Ogrodnik1–3

1 Ludwig Boltzmann Research Group Senescence and Healing of Wounds, Wien

2 Ludwig Boltzmann Institute for Traumatology, The Research Centre in Cooperation with AUVA, Wien

3 Austrian Cluster for Tissue Regeneration, Wien

4 University Clinic of Dentistry, Medizinische Universität Wien

Korrespondierender Autor:

Dr. Mikołaj Ogrodnik

Nach einer Verwundung wird das ribosomale Protein S6 phosphoryliert und bildet die histologisch nachweisbare p-rpS6-Zone. Diese ist innerhalb von Minuten bis zur vollständigen Wundheilung sichtbar. Die p-rpS6-Zone ist ein übergreifender Wundheilungsmarker für Verletzungen der Haut – sei dies eine Verbrennung, eine Schnittwunde oder ein einfacher kleiner Nadelstich – und könnte ein wertvolles klinisch-diagnostisches Werkzeug werden, um die Diagnose und Behandlung von chronischen Wunden und Verbrennungen zu verbessern.

Die Ludwig Boltzmann Forschungsgruppe für Alterung und Wundheilung (SHoW, https://show.lbg.ac.at ) im LBI für Traumatologie und in Kooperation mit der AUVA arbeitet in einer gemeinsamen Anstrengung von Forscher*innen aus Sozial- und Naturwissenschaften daran, die Situation von Menschen mit chronischen Wunden speziell im Alter- und Pflegebereich nachhaltig zu verbessern. Dazu wird einerseits die gegenwärtige Behandlungssituation (Co-Creation Team Raffael Himmelsbach) erfasst, während das biologische SHoW-Forschungsteam, geleitet von Mikołaj Ogrodnik, die Wundheilung auf molekularer Ebene untersucht. Hier möchten wir die neuesten Erkenntnisse der Forschungsgruppe zu einem neu entdeckten Wundheilungsmarker vorstellen, welcher für die Forschung sowie für die Klinik hoch relevant ist. Die Ergebnisse können in einem Preprint bereits online abgerufen werden1 und stellen eine Weltneuheit dar.

Phasen der Wundheilung

Die Wundheilung kann in drei aufeinanderfolgenden Phasen beschrieben werden: Erst kommt ein Schaden, dann die unmittelbare molekulare Reaktion des verletzten Gewebes und darauf folgt die Heilung.2 Die Verwundung verursacht Schäden, die zu Zelltod führen, zu Blutungen und zum Eindringen von Mikroorganismen in den verletzten Bereich. Der Organismus reagiert mit Blutgerinnung, Gefäßverengung und einer Mobilisierung von Immunzellen. Bald darauf beginnt die Regeneration der beschädigten Gewebestrukturen, mit allen involvierten Wundheilungsprozessen, inklusive einer erhöhten Zellteilung, Blutgefäßentwicklung und einer Induktion der zellulären Seneszenz.3

Räumliche Prozesse visualisiert

Während die zeitliche Auflösung von Wundheilungsprozessen schon recht gut verstanden ist, konnte bis jetzt wenig über die räumliche Auflösung dieser Prozesse gesagt werden. Dies liegt daran, dass die Signale, die ein Gewebe über eine Verletzung informieren, schnell und flüchtig sind und dadurch meist nur in transgenen Modellorganismen studiert werden können. Zahlreiche Fragen sind noch unbeantwortet, z.B. wie tief im Gewebe Zellen absterben und welche überleben, wo im Gewebe die Reaktion auf eine Verletzung beginnt und endet, welcher Teil des geschädigten Gewebes die Heilung einleitet und antreibt und welche Signale eine Verletzung in eine Heilungsreaktion übersetzen.

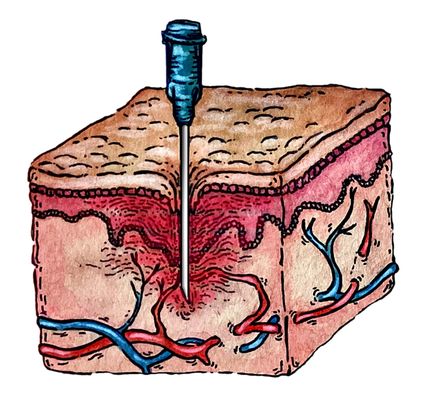

Abb. 1: Sogar ein einfacher Nadelstich aktiviert Wundheilungsprozesse in der Haut. Diese können nachgewiesen werden, indem die p-rpS6-Zone histologisch gefärbt wird. Die p-rpS6-Zone umhüllt den Nadelstich und markiert das verletzte Gewebe

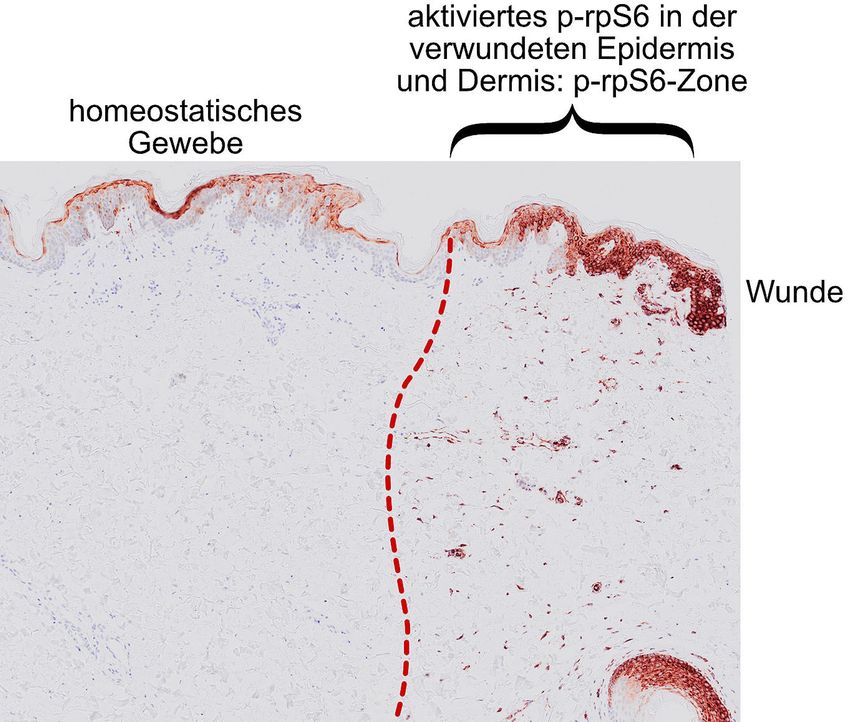

Die Versuche des SHoW-Forschungsteams konnten eine räumliche Schadensreaktion der Haut bei Säugetieren zeigen. Diese Gewebereaktion auf eine Wunde kann bereits nach Minuten visualisiert werden, indem eine stabile phosphorylierte Modifikation des ribosomalen Proteins S6 (rpS6) histologisch gefärbt wird. RpS6 ist ein integraler Bestandteil des Ribosoms, welches an mehreren Stellen durch Phosphorylierung von Kinasen modifiziert werden kann. Die Phosphorylierung von rpS6 wird in der Gegenwart von Aminosäuren, Glukose und Wachstumsfaktoren stimuliert und ist mit der Proteinsynthese, dem Zellwachstum und der Glukosehomöostase verbunden.4

Während die Haut normalerweise nur eine kleine Menge an phosphoryliertem rpS6 (p-rpS6) in den oberen Epithelschichten aufweist, verändert sich diese Situation, sobald irgendeine Art von Verwundung die Haut schädigt, sei dies eine Verbrennung, eine Schnittwunde oder ein einfacher kleiner Nadelstich. Die p-rpS6-Zone wird dann innerhalb von Minuten sichtbar und bleibt es bis zur vollständigen Wundheilung.

Die p-rpS6-Zone hebt den Bereich des Hautgewebes vor, der nicht durch die Verletzung abstirbt, sondern noch aktiv an der Wundheilung teilnimmt. Die Merkmale der p-rpS6-Zone sind ihre zeitliche und räumliche Stabilität und die leichte Erkennbarkeit. Dadurch ist sie in allen Labors leicht nachweisbar, ohne dass transgene Tiere oder Reportersysteme verwendet werden müssen.

Potenzial als Marker

Ein breites Spektrum an Phänotypen charakterisiert den Heilungsprozess, jedoch fehlt ein übergreifender Marker, mit der die allgemeine Reaktion von verwundeter Haut definiert werden kann. Die p-rpS6-Zone umfasst alle vom Team untersuchten dermalen Zellen – Fibroblasten, Endothelzellen und Keratinozyten – sowie Haarfollikel und die wichtigsten zellulären Prozesse der Wundheilung: erhöhte Zellteilung, Vergrößerung der Zellen, spezifische Genexpression von wichtigen Transskriptionsfaktoren, die Induktion der zellulären Seneszenz und das Wachstum von Blutgefäßen. Zum einen ist es wertvoll, einen leicht nachweisbaren Einzelmarker zu haben, der mehrere andere Merkmale der Heilung repräsentiert und das Gewebe abgrenzt, das auf die Wunde reagiert hat. Zum anderen zeigen die Forschungsergebnisse, dass die p-rpS6-Zone Heilungsdefekte, wie eine schlechte Gefäßversorgung und Hypoxie, hervorheben könnte.

Abb. 2: Ein neuer Wundheilungsmarker: Das ribosomale Protein S6 wird nach einer Verwundung innerhalb von Minuten in einer klar räumlich abgegrenzten Zone aktiviert. Hier wurde humane Haut ex vivo verwundet (p-rpS6 in Braun, p-rpS6-Zone mit gestrichelter Linie markiert). Die so geformte p-rpS6-Zone ist innerhalb von wenigen Minuten mithilfe von histologischen Färbungen sichtbar, umhüllt die Wunde und bleibt über die gesamte Wundheilung aktiv. Zudem markiert die Zone die Gewebebereiche, in denen Wundheilungsprozesse stattfinden, und ist somit ein idealer Wundheilungsmarker

Die treibende Kraft, die zur Bildung der p-rpS6-Zone führt, ist teilweise ungeklärt. In-vitro-Versuche an menschlichen dermalen Fibroblasten haben gezeigt, dass die Zone durch schadensassoziierte molekulare Muster (DAMPs) aktiviert wird, die bei Verletzung freigesetzt werden und deren Induktion von mTOR-Signalwegen und Sauerstoffverfügbarkeit abhängt. Es bleibt zu klären, ob eine bestimmte Untergruppe von DAMPs ausreicht, um die Zonenbildung zu induzieren, und ob andere zelluläre Aktivatoren in ähnlicher Weise reagieren. Die biologischen Folgen der p-rpS6-Zone wurden mithilfe eines transgenen Mausmodells untersucht, welches das ribosomale S6-Protein nicht phosphorylieren kann.4 Die Wundheilung in diesen Tieren ist zunächst beschleunigt und es ist eine höhere Anzahl an seneszenten Keratinozyten zu beobachten. In den späteren Phasen der Wundheilung ist der gesamte Prozess jedoch verlangsamt, mit einer verstärkten Fibrose und verminderter Blutgefäßbildung.

Parallelen zu bösartigen Tumoren

Interessanterweise spiegelt die umhüllende Struktur der p-rpS6-Zone, die die Wunde einkapselt, mit der erhöhten Zellteilung und Blutgefäßbildung viele Merkmale eines bösartigen Tumors wider. Tatsächlich wurde Krebs als eine „Wunde, die nie heilt“ bezeichnet,5 und die Phosphorylierung von rpS6 selbst ist ein Merkmal, das häufig in Tumoren zu finden ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine Wunde in der Tat ein „Krebs, der heilt“ sein könnte. Künftige Forschungsarbeiten müssen klären, ob die p-rpS6-Zone, die durch Verwundung verursacht wird, eine „krebsartige“ Struktur darstellt.

Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis

Für praktische klinische Anwendungen ist die Verwendung der p-rpS6-Zone noch mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden. Wie bei jeder anderen histologischen Analyse erfordert die Methode die Entnahme einer Biopsieprobe, ein Entnahmeverfahren, welches von sich aus eine neue Wunde verursacht oder eine alte Wunde vergrößert und daher für manche klinische Bedingungen als ungeeignet angesehen werden muss. Allerdings werden Hautproben in der Nähe von chronischen Wunden routinemäßig entnommen, um potenzielle Hautkrebsbildungen zu identifizieren, die manchmal mit chronischen Wunden einhergehen. Diese Arten von Proben könnten nach der Entnahme gleichzeitig für die Bewertung der p-rpS6-Zone verwendet werden, um den erwarteten Erfolg der Wundheilung vorherzusagen. In ähnlicher Weise werden häufig Proben von Verbrennungswunden entnommen, um zu beurteilen, wie tief die Nekrose reicht. Die Forschungsergebnisse der SHoW-Gruppe stützen die Hypothese, dass die p-rpS6-Zone eine zuverlässige Messmethode zur Beurteilung der Tiefe der Verbrennungsverletzung und damit zur Steuerung der Débridement-Bemühungen darstellen könnte.

Für diese und andere Anwendungen sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um zum Beispiel zu verstehen, wie eine veränderte p-rpS6-Zone genutzt werden kann, um zwischen gestörter Heilung und individuell veränderteren Heilungsprozessen zu unterscheiden. Ideal wäre ein Diagnoseansatz, welcher keine weiteren Biopsien erfordert. Nachdem die Ergebnisse gezeigt haben, wie die Heilungseigenschaften räumlich um die Wunde herum verteilt sind, ist der nächste Schritt der zukünftigen Forschung, die Zone nichtinvasiv zu visualisieren, um somit einen klinisch besser zugänglichen Nachweis der p-rpS6-Zone für die medizinische Diagnose und die Bewertung des Heilungsverlaufs zu ermöglichen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die p-rpS6-Zone als unmittelbare Reaktion von Zellen auftritt, die von einer Verletzung betroffen sind, aber nicht absterben. Die Zone ist einzigartig, da sie ein ansonsten homogenes Gewebe in verletztes und nicht verletztes Gewebe unterteilt und somit eine räumliche Auflösung der Wundheilung ermöglicht. In präklinischen Proben konnte das ShoW-Team zeigen, dass die Zone Auskunft über die Blutgefäßversorgung gibt und ein Indikator für das Ausmaß der Heilung ist. Die p-rpS6-Zone könnte sich zu einem wertvollen klinisch-diagnostischen Werkzeug entwickeln, um die Diagnose und Behandlung von chronischen Wunden und Verbrennungen zu verbessern.

Literatur:

1 Ring NAR et al.: The p-rpS6-zone delineates wounding response and the healing process. www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.09.27.507541v1 2 Rodrigues M et al.: Wound healing: a cellular perspective. Physiol Rev 2019; 99: 665-706 3 Ring NAR et al.: The role of senescence in cellular plasticity: Lessons from regeneration and development and implications for age-related diseases. Dev Cell 2022; 57(9): 1083-101 4 Meyuhas O: Ribosomal protein S6 phosphorylation: four decades of research. Int Rev Cell Mol Biol 2015; 320: 41-73 5 Deyell M et al.: Cancer metastasis as a non-healing wound. Br J Cancer 2012; 124: 1491-502

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...