©

Getty Images/iStockphoto

Osteoporoseprävention und -therapie

Jatros

Autor:

Dr. Afrodite Zendeli

Herz-Jesu Krankenhaus, Wien<br> E-Mail: afrodite.zendeli@kh-herzjesu.at

30

Min. Lesezeit

07.07.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Osteoporose ist bis zum Auftritt einer Fraktur asymptomatisch und bleibt daher oft unerkannt und unbehandelt. Folglich kommt es zu einer weiteren Abnahme der Knochenmineraldichte und einer weiteren Zunahme des Frakturrisikos. Begleitend zu Sturz-Screening sowie einer Basisversorgung mit Kalzium und Vitamin D ist die medikamentöse Behandlung der Osteoporose unerlässlich, um osteoporoseassoziierte Frakturen zu verhindern. Dazu stehen neben antiresorptiv wirkenden Substanzen wie Bisphosphonaten und Denosumab auch osteoanabole Therapeutika zur Verfügung.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Das wichtigste Ziel bei der Osteoporosebehandlung lautet: Knochenbrüche vermeiden!</li> <li>Zur Knochenfestigkeit tragen Knochendichte, Knochenarchitektur, Knochenumbau und Knochenmaterial bei.</li> <li>Durch den natürlichen Alterungsprozess nehmen Knochendichte und Knochenqualität ab. Frauen ab dem 70. und Männer ab dem 80. Lebensjahr gehören daher grundsätzlich zur Gruppe mit dem höchsten Risiko.</li> <li>Basistherapie ist immer eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D.</li> <li>Die wichtigsten Therapeutika zur Behandlung der Osteoporose sind Bisphosphonate, Denosumab und Parathormon/Teriparatid.</li> </ul> </div> <p>Osteoporotische Frakturen entstehen nach einem minimalen Trauma. Ein Sturz aus der Standposition kann bereits zu einer Fraktur mit gravierenden Folgen bis zu gesteigerter Morbidität und Mortalität führen.<sup>1</sup> Durch einen mit zunehmendem Alter assoziierten Knochenverlust treten diese Frakturen typischerweise an Hüfte, Wirbelsäule und Handgelenk auf. Unterarmfrakturen stellen die häufigsten Frakturen bei prä- und postmenopausalen Frauen dar und werden durch die höhere Inzidenz von Fragilitätsfrakturen an der Metaphyse des Knochens erklärt. Während die Mehrheit aller Hüft- und Unterarmfrakturen Niedrig-energieverletzungen sind, treten Wirbelkörperfrakturen häufig ohne jegliches Trauma auf; oft reichen Husten, Bücken oder Ausstrecken des Rückens als Stressauslöser aus, um eine Fraktur zu erzeugen.<sup>2</sup></p> <h2>Veränderungen im Alter</h2> <p>Lebenslang findet ein steter Knochenumbau statt, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Knochenmaterial und strukturelle Eigenschaften verschlechtern sich mit dem Alter, da die ausgleichenden Mechanismen des Aufbaus (Modeling) und Umbaus (Re-Modeling) am Skelett schließlich scheitern.<sup>3</sup> Remodeling ist jener Prozess, der kleinste Mikroschäden am Knochen aufzufüllen vermag. Jedoch wird während des Alterns weniger Knochen in jedem Umbau angelagert, als zuvor abgebaut wurde. Bis etwa zum 30. Lebensjahr nimmt die Knochenmasse zu, spätestens ab dem 40. Lebensjahr überwiegt der Knochenabbau. Nach der Menopause mündet der Umbau in ein negatives Gleichgewicht, sodass zunehmend Knochen aus einem ständig abnehmenden und architektonisch gestörten Knochen abgebaut wird. Die Folgen sind trabekuläre Ausdünnung und Verlust der Trabekelkonnektivität auf der einen und kortikale Ausdünnung und zunehmende kortikale Porosität auf der anderen Seite.</p> <h2>Hohe Inzidenz in Österreich</h2> <p>Etwa 600.000–700.000 Menschen leiden in Österreich an Osteoporose oder haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko. Angesichts der steigenden Lebenserwartung rechnen Experten mit einem erheblichen Anstieg der Kosten im Gesundheitssystem. Weltweite epidemiologische Daten belegen, dass Österreich nach Dänemark, Norwegen und Schweden eine der höchsten jährlichen Inzidenzraten für Hüftfrakturen unter Frauen (501/100.000 jährlich) aufweist.<sup>4</sup> Betrugen die durch Osteoporose verursachten Kosten in Österreich 2010 noch 799 Mio. Euro, wird bis 2025 ein Kostenanstieg auf über 1 Mrd. Euro erwartet.<sup>5</sup></p> <h2>Einschätzung des Frakturrisikos</h2> <p>Laut WHO-Definition liegt eine Osteoporose dann vor, wenn die Knochenmineraldichte (BMD) in der DXA-Knochendichtemessung um 2,5 Standardabweichungen (SD) unter dem statistischen Mittelwert gesunder prämenopausaler Frauen liegt. Die in SD angegebene Abweichung wird als T-Score bezeichnet.<sup>6</sup> Eine herabgesetzte BMD ist jedoch nicht alleiniger Grund für ein erhöhtes Frakturrisiko. Unabhängig vom T-Score steigt das Frakturrisiko bei einer Altersdifferenz von 20 Jahren und bei vorangegangenen Frakturen um das Vierfache an.<sup>7</sup> Zu beachten ist, dass insbesondere innerhalb des ersten Jahres nach einem Knochenbruch die Gefahr weiterer Brüche besonders groß ist.<sup>8</sup> Durch das „Fracture Risk Assessment Tool“ (FRAX) werden zusätzlich zum Alter und zu vorhergehenden Frakturen weitere Risikofaktoren (Geschlecht, Gewicht, Körpergröße, Alkohol-/Tabakkonsum, Glukokortikoidtherapie, rheumatoide Arthritis, sekundäre Osteoporose, Schenkelhalsfraktur bei einem Elternteil, Knochenmineraldichte – optional) eruiert, durch die man die 10-Jahres-Frakturrate einschätzen kann.<sup>9</sup><br /> Biochemische Marker des Knochenumsatzes liefern zusätzliche Informationen, um das Frakturrisiko zu bewerten. Die Feststellung einer erhöhten Knochenresorption zusätzlich zu niedriger BMD bekräftigt die Therapieindikation. Bei ausgewählten Patienten können biochemische Marker zudem eine Rolle bei der Beurteilung des therapeutischen Erfolgs spielen und zur Therapieüberwachung sinnvoll eingesetzt werden.</p> <h2>Präventive Maßnahmen</h2> <p>Neben dem physiologischen Knochenabbau erhöhen Sarkopenie und Altersfragilität sowie ein damit einhergehendes gesteigertes Sturzrisiko die Anzahl der Frakturen. In Anbetracht dessen sollte eine Sturzprävention im Therapiekonzept unerlässlich sein, um einen Autonomieverlust zu verhindern. Studien konnten eine bis zu 35 % ige Verminderung der Sturzereignisse und der Frakturrate durch eine Verbesserung der Muskelkraft nachweisen.<sup>10</sup> In diesem Zusammenhang ist die Supplementation von Vitamin D unerlässlich. Es konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass eine Vitamin-D-Substitution die Sturzrate um 20 % und in der Kombinationstherapie mit Kalzium nach 12 Wochen um 49 % im Vergleich zur alleinigen Kalziumsubstitution senken konnte.<sup>11</sup><br /> Es gibt unterschiedliche Formen der Osteoporosetherapie und der damit angestrebten Frakturprävention, das Ziel ist jedoch immer dasselbe: Die Knochenfestigkeit soll erhöht werden, indem die Knochenmasse und/oder die Qualität des Knochens verbessert werden. Kalzium und Vitamin D zählen zur Basistherapie. Kalzium ist ein Mineralstoff und Baustein des Knochens. Vitamin D fördert im Darm die Kalziumaufnahme aus der Nahrung. Kalzium wird über die Nahrung aufgenommen. Vitamin D wird größtenteils in der Haut synthetisiert, gefördert durch Sonnenbestrahlung. Je nach Hauttyp und Jahreszeit ist ein 30- bis 60-minütiger täglicher Aufenthalt im Freien ausreichend, um einen schweren Vitamin-D-Mangel zu vermeiden.</p> <h2>Medikamentöse Therapie</h2> <p>Zur Vermeidung von Frakturen und zur Erhaltung der Lebensqualität stehen neben Präventivmaßnahmen spezifische Arzneimittel in der Behandlung der Osteoporose zur Verfügung. Für Bisphosphonate, Teriparatid und Strontiumranelat konnte eine signifikante Reduktion des Frakturrisikos nachgewiesen werden.<sup>12</sup> Bisphosphonate hemmen die Funktion von knochenabbauenden Osteoklasten und wirken auf diesem Weg dem Abbau von Knochen entgegen. Bisphosphonate haben sich als First-Line-Therapie etabliert, jedoch klagen 20–30 % der Patienten bei der Anwendung von oralen Präparaten über Beschwerden im oberen Gastrointestinalbereich, die durch eine Reizung der Schleimhaut der Speiseröhre hervorgerufen werden.<sup>13</sup> Alternativ können Bisphosphonate intravenös verabreicht werden, sind jedoch bei eingeschränkter Nierenfunktion und einer eGFR unter 30ml/min kontraindiziert.<br /> Während Bisphosphonate die Aktivität reifer Osteoklasten hemmen, greift der RANK-Ligand-Inhibitor Denosumab in die Proliferation, Reifung, Aktivierung und das Überleben der Osteoklasten ein. Die bisherigen Daten zu Denosumab belegen, dass eine subkutane 60mg-Injektion zweimal jährlich ausreichend ist, um mittelfristig Knochenresorption und osteoporotische Frakturen signifikant zu reduzieren. Denosumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper, der sehr wirksam die Bindung von RANKL an seinen osteoklastenassoziierten Rezeptor (RANK) blockiert – eine Interaktion, die für die Bildung und Aktivierung sowie für das Überleben von Osteoklasten erforderlich ist. Durch die Blockierung dieses Rezeptors inhibiert Denosumab die osteoklastenvermittelte Knochenresorption. In der FREEDOM-Studie reduzierte Denosumab nach drei Jahren signifikant das Risiko für neue vertebrale und nicht vertebrale Frakturen sowie Hüftfrakturen um 68 % , 20 % und 40 % .<sup>14</sup> Eine anhaltende Reduktion des Frakturrisikos konnte auch in der FREEDOM-Extension-Studie belegt werden: Nach 8 Jahren Behandlung konnte ein Dichtezuwachs von 18,4 % an der LWS und 8,3 % an der Hüfte gemessen werden.<sup>15</sup> <br /> <br /> Im Gegensatz zu oben genannten, antiresorptiv wirkenden Therapeutika greift Teriparatid (TPTD) über einen osteoanabolen Mechanismus in den Knochenstoffwechsel ein. Teriparatid, ein rekombinantes Parathormon (rhPTH 1-34), verbessert durch die Stimulation von Osteoblasten den Knochenaufbau und die Knochenqualität.<sup>16</sup> Teriparatid kann bei postmenopausaler Osteoporose der Frau, bei Osteoporose des Mannes sowie bei glukokortikoidinduzierter Osteoporose, wenn trotz adäquat geführter, mehr als zwei Jahre währender antiresorptiver Therapie Wirbelkörperfrakturen auftreten, verordnet werden. Die Anwendung von TPTD ist in der Behandlung der Osteoporose auf 18–24 Monate limitiert. Nach Abschluss dieser Phase muss der frisch gewonnene Knochen vor erneutem Abbau geschützt werden. Dies macht klar, weshalb Dual-mode-Therapien (Sequenz- und Kombinationstherapie) im Osteoporosemanagement immer wichtiger werden. In der CONFORS-Studie führte eine TPTD-Monotherapie, gefolgt von einer TPTD-Therapie bei gleichzeitiger Gabe von Raloxifen oder Alendronat, zu einer verbesserten Therapieantwort in Bezug auf die Knochendichte.<sup>17</sup><br /> Strontiumranelat weist ein duales Wirkprinzip auf – es fördert den Knochenaufbau durch Stimulation von Osteoblasten und durch Resorptionshemmung der Osteoklasten. 1- und 3-Jahres-Daten von über 80-jährigen Patienten haben eine signifikante Risikoreduktion für nicht vertebrale und vertebrale Frakturen gezeigt.<sup>18</sup> Aufgrund eines geringfügig erhöhten Risikos für Herzinfarkte soll das Medikament nur Männern und postmenopausalen Frauen mit schwerer Osteoporose und hoher Frakturneigung verordnet werden. Kontraindikationen sind ischämische Herzerkrankungen wie Angina pectoris oder Herzinfarkt, periphere arterielle Verschlusskrankheit und zerebrovaskuläre Erkrankungen sowie unkontrollierte arterielle Hypertonie.<sup>19</sup></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Bala Y et al: JMBR 2015; 30(4): 621-29<br /><strong>2</strong> Hernlund E et al: Arch Osteoporos 2013; 8(1-2): 136<br /><strong>3</strong> Seeman E: Lancet 2002; 359(9320): 1841-50<br /><strong>4</strong> Kanis JA et al: Osteoporos Int 2012; 23(9): 2239-56<br /><strong>5</strong> Svedbom A et al: Arch Osteoporos 2013; 8:137<br /><strong>6</strong> Prevention and management of osteoporosis. World Health Organization technical report series 2003; 921:<br />1-164, back cover<br /><strong>7</strong> Hui SL et al: J Clin Invest 1988; 81(6): 1804-9<br /><strong>8</strong> Lindsay R et al: Osteoporos Int 2005; 16(1): 78-85<br /><strong>9</strong> Kanis JA et al: Climacteric 2015; 18(Suppl 2): 2-9<br /><strong>10</strong> Body JJ et al: Osteoporos Int 2011; 22(11): 2769-88<br /><strong>11</strong> Bischoff HA et al: JBMR 2003; 18(2): 343-51<br /><strong>12</strong> Inderjeeth CA et al: Bone 2009; 44(5): 744-51<br /><strong>13</strong> Reid IR: Eur J Intern Med 2013; 24(8): 691-97<br /><strong>14</strong> Cummings SR et al: N Engl J Med 2009; 361(8): 756-65<br /><strong>15</strong> Papapoulos S et al: Osteoporos Int 2015; 26(12): 2773-83<br /><strong>16</strong> Neer RM et al: N Engl J Med 2001; 344(19): 1434-41<br /><strong>17</strong> Muschitz C et al: JBMR 2014; 29(8): 1777-85<br /><strong>18 </strong>Seeman E et al: JBMR 2006; 21(7): 1113-20<br /><strong>19</strong> Agency EM. Available from: <a href="http://www.ema.europa.eu" target="_blank">www.ema.europa.eu</a>.</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

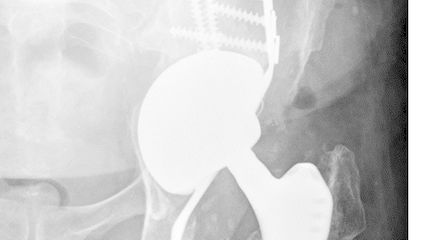

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...