Stark und anatomisch: ein neues Implantatsystem für alle Fälle

Autor:

Univ.-Doz. Dr. Ernst Orthner

Fussklinik Oberösterreich, Wels; Privatklinik Maria Hilf, Klagenfurt

E-Mail: orthner@moderne-medizin.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein neues System bietet uns anatomisch angeformte Platten, mit denen selbst komplexeste Rekonstruktionen des Fußes möglich werden, und dies bei einem sehr niedrigen Komplikationsrisiko. Die Grenzen des Machbaren können damit wieder erweitert werden.

Die Komplexität des Fußes, die Möglichkeit des Versteckens des Fußes in einem orthopädischen Schuh, die Reduktion des Fußes auf ein reines Standorgan und das Vergessen der Auswirkungen der Fehlfunktion und der Fehlstellung des Fußes auf den gesamten Bewegungsapparat haben dazu geführt, dass für komplexere Probleme des Fußes als Standardempfehlung für viele Jahre das Anfertigen neuen orthopädischen Schuhwerks die Regel war. Zusätzlich bestand das Problem, dass keine geeigneten Implantate für größere rekonstruktive Eingriffe zur Verfügung standen und dementsprechend Misserfolge bei größeren Rekonstruktionen sehr häufig feststellbar waren. Die Folge davon war, dass man sich häufig entweder auf die Triple-Arthrodese als Standardtherapie aller Probleme zurückzog oder eben nur neues Schuhwerk anfertigen ließ.

Die Entwicklung der letzten 25 Jahre, die – wie im Übrigen nur wenigen bekannt ist – in Österreich (Wels) den Anfang genommen hat, als hier die ersten speziell für den Fuß entwickelten winkelstabilen Implantate entwickelt und implantiert wurden, zeigt nun, dass wir in eine völlig neue Ära der rekonstruktiven Fußchirurgie eingetreten sind.

Auf Basis der Erfahrung von über 20Jahren in der Anwendung winkelstabiler Implantate aus Titan und ständiger Designverbesserungen wurde inzwischen ein Implantatsystem entwickelt, mit dem selbst komplexeste Rekonstruktionen des Fußes möglich werden. Die Kombination extrem belastbarer und winkelstabiler, dem Fuß ideal angepasster Implantate mit intramedullären Kraftträgern führt nun dazu, dass selbst multiple Rekonstruktionen mit Wiederaufbau des Fußes selbst bei osteoporotischen und rheumatischen Knochen und gleichzeitiger Rekonstruktion von bis zu 10 unterschiedlichen Gelenken möglich geworden sind.

Die ursprüngliche Idee des intramedullären „Fusion Bolt“ von Ted Henson wurde zusätzlich aufgegriffen, allerdings durch eine spezielle Madenschraubenkonstruktion ersetzt, die eine deutlich höhere Kompression ermöglicht; das Ganze kann mit einem Set extrem stabiler, dem Knochen anformbarer Fußplatten (Orthofusion®) kombiniert werden.

Über die persönliche Erfahrung der ersten 100 Fälle, welche mit diesem System behandelt wurden, will ich kurz berichten.

Grundvoraussetzungen zur Anwendung dieser Systeme sind eine subtile Weichteiltechnik bei der Präparation des Fußes und ein zielgerichtetes, subperiostales Auspräparieren der betroffenen Strukturen. Gerade Längsinzisionen am Fuß, selbst bei multiplen Schnitten, werden gut toleriert. Vor Anwendung sogenannter „Lazy S“-Inzisionen oder insbesondere verschiedene Dermatome kreuzender Inzisionen kann nur gewarnt werden, da dies das Wundheilungsrisiko deutlich erhöht. Nebeneinander liegende Schnitte werden besser vertragen als ausgedehnte S-förmige Inzisionen (Abb. 1).

Abb. 1: Klinisches Bild: Patientin, 83, CP, Biological-Dauertherapie, 2 Wochen nach Arthrodese TMT 1+2+3, NC 1+2+3, TN + Interpositionsarthroplastik TMT 4+5 + CC (10 Gelenke)

Da die entscheidenden Strukturen des Fußes knapp unter der Haut liegen, ist es einfach, subperiostal zu präparieren und somit auch bei großflächigem Ablösen die epifasziale Blutversorgung zu erhalten.

In der praktischen Anwendung hat sich gezeigt, dass die alleinige Verwendung intramedullärer Kraftträger in sich ein gewisses Nichtheilungsrisiko birgt. Gerade bei langstreckigen Operationen ist deswegen die Kombination des intramedullären Kraftträgers mit einem dorsal angelegten Plattensystem, das sich dem Knochen anatomisch anpasst, von entscheidendem Vorteil.

Talonavikulararthrodese

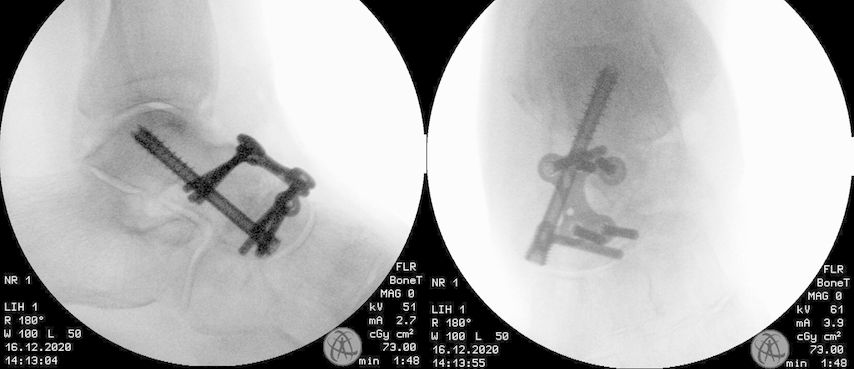

Als erstes Beispiel möchte ich die klassische, relativ einfache, aber nicht komplikationslose Talonavikulararthrodese darstellen. In der Literatur werden bis zu 35% Pseudarthrosen berichtet. Wir konnten bei 36Fällen in allen Fällen innerhalb von 6–8Wochen einen knöchernen Durchbau erreichen. Der Zeitraum bis zum vollständigen Durchbau konnte dabei auf unter 8Wochen reduziert werden, im Vergleich zu 2,7 Monaten in der Publikation von Chatellard et al. 2016.1 Die Neuerung ist, dass als primäre Zugschraube für die Arthrodese eine Doppelkopfgewindeschraube der Dimension 7,0 eingebracht wird. Diese auf den ersten Blick massiv überdimensioniert anzusehende Schraube hat sich sehr bewährt und führt zu einer extrem hohen Primärstabilität der Arthrodese, welche dann durch eine 6-Loch-Platte ergänzt wird, zusätzlich zu einer regionalen, aus dem Tibiakopf entnommenen Spongiosaplastik. Die CT-Kontrollen aller 36Fälle zeigten nach 8Wochen einen kompletten knöchernen Durchbau ohne Implantatversagen und ohne Repositionsverlust (Abb. 2).

Fusion der gesamten medialen Säule

Für Fälle, bei denen die Problematik nicht nur auf das TN-Gelenk beschränkt, sondern die gesamte mediale Säule betroffen ist, wurde von uns vor einigen Jahren die sogenannte intramedulläre Madenschraube entwickelt. Diese Madenschraube, die sich an die ursprüngliche Idee (den Fusion Bolt von Ted Henson) anlehnt, unterscheidet sich von diesem ganz wesentlich, indem es sich zwar ebenfalls um eine Doppelgewindeschraube handelt, allerdings das distale Gewinde über eine Beilagscheibe blockiert wird und diese Beilagscheibe sich nach einer Osteotomie des 1.Mittelfußknochens am Schaft des 1. Mittelfußknochens abstützt. Dadurch, dass die Beilagscheibe den Schaft axial belastet, ergibt sich eine extrem hohe Kompressionsmöglichkeit, da ja der Schaft des 1.Mittelfußknochens für diese axiale Stauchung von sich aus wie geschaffen ist. Man erreicht damit mit der Beilagscheibe eine maximale Kompression der gesamten medialen Gelenkskette und auch bei Versteifung von TN-, NC- und TMT-1-Gelenk einen kompletten Schluss der Arthrodesen mit dieser Schraube. Diese Schraube allein ist allerdings für die Heilung nicht ausreichend, sie benötigt unbedingt eine dorsale Abstützplatte, wofür sich die „medial column fusion plate“ als ideal herausgestellt hat. Bei inzwischen von uns durchgeführten 14 Anwendungen der kompletten Versteifung der medialen Säule vom TMT-1-Gelenk bis in das TN-Gelenk konnte ebenfalls bei allen innerhalb von 8Wochen ein kompletter knöcherner Durchbau erreicht werden.

Selbst wenn das NC-Gelenk intakt ist, wird es mitversteift, da dieses Gelenk als solitär belassenes Gelenk der Belastung langfristig nicht standhält.

Das Entscheidende sind die Osteotomie des 1. Mittelfußknochens wie bei einer Halluxoperation und das intramedulläre Einbringen der 7,0mm-Schraube. Die Refixation des Köpfchens erfolgt entweder über transossäre Nähte oder über dünne Bohrdrähte. Da der Patient postoperativ im Gips ruhiggestellt wird, kam es diesbezüglich auch bis jetzt zu keinem Stellungsverlust. Selbst bei leicht prominenter Beilagscheibe überbrückten sich diese Osteotomien innerhalb der 8Wochen problemlos (Abb. 3).

Abb. 3: Polyarthrosen bei CP, Versorgung mit Madenschraube nach MT-1-Osteotomie, gleichzeitige Halluxkorrektur + dorsale Verplattung

Plattfuß/Hohlfuß

Ein weiteres Anwendungsgebiet dieses Plattensystems sind die Rekonstruktion und die Umstellung im Bereich des Fersenbeins mit einer Stufenplatte. Diese Platte hat eine Stufe zwischen 6 und 14mm und kann sowohl für die Medialverschiebung des Tuber calcanei beim Plattfuß als auch für die Lateralverschiebung des Kalkaneus beim Hohlfuß verwendet werden. Durch die Dimensionierung der Platte und die Möglichkeit der perkutanen Kompression der Korrekturosteotomie kann bei diesem Plattensystem innerhalb von 4–6Wochen der knöcherne Durchbau erreicht werden, sodass der Patient frühzeitig belasten darf. Der Vorteil des offenen Zugehens für derartige Eingriffe ist, dass man mit einem Plattensystem nicht nur das Ausmaß der Verschiebung genau kontrollieren, sondern zusätzlich auch das Fersenbein kranialisieren, kaudalisieren und rotieren kann und damit Zusatzpathologien, die im Bereich der Achillessehne oder auch der Plantaraponeurose vorliegen, ebenfalls gleichzeitig behandelt werden können. Eine Doppelosteotomie ist ebenso möglich wie die komplette Rekonstruktion des Spring-Ligaments. Wir sind zwischenzeitlich zum lateralen Zugang für die Applikation dieser Platte übergegangen, da die schräge Inzision an der Außenwand des Fersenbeins ein deutlich höheres Nekrose- und Komplikationsrisiko birgt als die streng subperiostale L-förmige Inzision im Bereich des Tuber calcanei. Auch das Auftreten neurologischer Komplikationen des N.suralis wurde bei diesem Zugang ebenso wenig beobachtet wie Wundheilungsprobleme oder auch Narbenprobleme, wie sie bei durch die Ferse eingebrachten Schrauben immer wieder beobachtet werden.Die Schnittverlängerung ist einfach und bisher ohne Komplikationen möglich gewesen.

Anhand der Nachuntersuchungsergebnisse unserer ersten 100Patienten konnten wir sehen, dass bei 98Patienten, welche mit dem neuen Orthofusion®-Set operiert wurden, innerhalb von 6–8 Wochen ein kompletter Durchbau erreicht werden konnte. Die zwei nicht erfolgten Durchbauten betreffen ein nicht versorgtes TMT-II-Gelenk bei einer komplexen Lisfranc-Arthrodese, bei der wir irrtümlicherweise gedacht haben, dass durch eine ausreichende Stabilisierung des 1. und 3. Strahls der 2. automatisch mitverheilen wird, was dann leider nicht stattfand, sowie eine andere Patientin, bei welcher neben der durchgeführten Arthrodese eine Anschlussinstabilität im nichtversorgten Bereich aufgetreten war. Ein Implantatversagen ist nicht aufgetreten.

Abb. 4: Plattfuß, Ruptur Spring-Ligament, Ruptur Tib.-post.-Sehne, Doppelosteotomie + Rekonstruktion Spring-Ligament über Tib.-post-Tenodese (Corkscrew)

Trotz der ausgedehnten Zugangswege kam es bei subperiostaler Präparation zu keinen wesentlichen Wundheilungsstörungen. Die Nachbehandlung selbst benötigte allerdings längere Zeit und eine ausgedehntere Lymphdrainage und Physiotherapie, da aufgrund des ausgedehnten Zugangsweges eine länger dauernde Schwellneigung bestanden hat.

Für das diabetische Fuß-Syndrom (Charcot) bieten sich diese Plattensysteme ebenso an und befinden sich inzwischen in erster praktischer Anwendung.

Das neue System bietet uns anatomisch angeformte Platten, die eine neue Dimension der Stabilisierung komplexer Fußfehlstellungen ermöglichen – mit einem sehr niedrigen Komplikationsrisiko. Die Grenzen des Machbaren können damit wieder erweitert werden.

Literatur:

1 Chatellard R et al.: Efficiency of locking-plate fixation in isolated talonavicular fusion. Orthop Traumatol Surg Res 2016; 102(4 Suppl): 235-9

beim Verfasser

Weitere Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

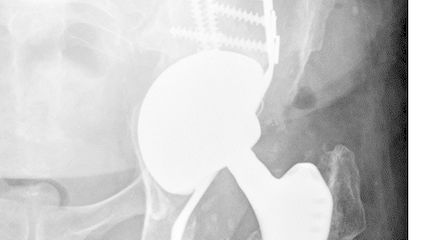

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...