©

Getty Images/iStockphoto

Mythos oder Wahrheit?

Jatros

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Ritschl

Autor:

Dr. Nicolas Haffner

Korrespondierender Autor<br/> Orthopädisches Krankenhaus Gersthof<br/> Quelle: Symposium „Implantat-assoziierte Allergie: Mythos oder Wahrheit?“<br/> 26. September 2014, Wien

30

Min. Lesezeit

19.02.2015

Weiterempfehlen

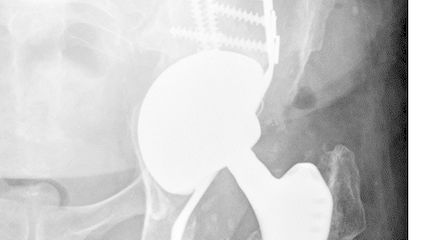

<p class="article-intro">Unter der Schirmherrschaft des Orthopädischen Krankenhauses Gersthof fand im September 2014 erstmals in Österreich ein Symposium zum Thema „Implantat-assoziierte Allergie“ statt. Namhafte Experten aus dem deutschsprachigen Raum wurden als Referenten zu diesem Thema in das Parkhotel Schönbrunn, Wien, geladen.</p>

<hr />

<p class="article-content"><h2>Grundlagenforschung</h2> <p>Prof. Dr. Peter Pietschmann vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der Medizinischen Universität Wien referierte über die Allergie aus pathophysiologischer und immunologischer Sicht. Er wies darauf hin, dass Wien aufgrund der Tatsache, dass Clemens von Pirquet bereits 1906 eine erste Abhandlung über die Allergie verfasst hatte, eine enge Beziehung zu diesem Thema hat. Im Weiteren ging Prof. Pietschmann auf die noch immer gängige Klassifikation von Coombs & Gell (1963) in 4 Typen der Allergie ein (Tab. 1).<br /> <br /> Mit Prof. Dr. Peter Thomas konnte ein weiterer Experte für das Symposium gewonnen werden. Der Gründer des Allergomaten und der Metallallergiesprechstunde an der Dermatologischen Klinik der Ludwig Maximilian Universität in München sowie Mitbegründer des Arbeitskreises Implantatallergie der DGOOC (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie) unterstrich die Wichtigkeit des Themas. Neben anschaulichen klinischen Beispielen führte er mögliche Allergene an, die zur klinischen Manifestation einer Metallallergie führen können. Er betonte, dass es bis heute ungeklärt ist, ob es sich bei der Reaktion des Menschen um eine klassische Allergie im Sinne einer Typ-IV-Reaktion („delayed T-cell hypersensitivity“/DTH) nach Coombs & Gell handelt. Auf Fragen des Auditoriums hin, welche Diagnostik im Vorfeld einer Endoprothesenimplantation vonnöten sei, ging er auf die Empfehlungen des deutschen Arbeitskreises ein. Bei Atopikern (atopisches Ekzem, allergisches Asthma und/oder allergische Rhinokonjunktivitis) sowie Patienten mit einer positiven Anamnese hinsichtlich Metallunverträglichkeit, z.B. Ekzemen oder Granulomen im Kontaktbereich von Modeschmuck oder Jeansknöpfen, sollte eine Epikutantestung erfolgen. Für diese sollten nur reine Materialien und keine Legierungsplättchen, wie sie von manchen Herstellern angeboten werden, verwendet werden. Eine prophetische Testung ohne positive Anamnese wird von ihm nicht empfohlen. Zudem kann ein Lymphozytentransformationstest (LTT) durchgeführt werden, wobei er auch die Schwierigkeiten der klinischen Relevanz und damit der Interpretation eines solchen Tests erwähnte.<br /> <br /> Doz. Dr. Thomas Endler, Labor Endler, Wien, erläuterte in seinem Vortrag mit dem Titel „Was kann die Labormedizin zur Diagnostik der Allergie beitragen?“ die Möglichkeiten der modernen Labormedizin. Er verwies darauf, dass die Labormedizin die Klinik lediglich unterstützen und letztendlich nur in Zusammenschau der Befunde eine Diagnostik erfolgen könne. Neben der klassischen Allergiediagnostik, welche in erster Linie die Typ-I-Allergie (Tab. 1; Soforttyp) mit Histamin und Bestimmung der Histamin-abbauenden Enzyme, namhaft der Diaminoxidase (DAO), betrifft, führte Endler die Marker Tryptase, das ebenfalls aus den Mastzellen ausgeschüttet wird, aber im Vergleich zu Histamin wesentlich länger nachweisbar ist, und ECP („eosinophil cationic protein“) an. Zudem erläuterte er diverse direkte und indirekte Nachweise von Allergenen mittels „radioallergosorbent test“ (RAST) oder anderer „enzyme-linked immunosorbent assays“ (ELISA). Auch stellte er einen spezifischen LTT namens MELISA© vor.<br /> <br /> Prof. Dr. Claus Muss, Leiter der International Research Group for Applied Preventive Medicine, sprach über mögliche toxische Einflüsse von Metallen auf den Menschen. In seiner Praxis beschäftigt sich Prof. Muss im Rahmen der Präventivmedizin seit vielen Jahren mit den toxikologischen Einflüssen von Schwermetallen. In interessanten Fallbeispielen veranschaulichte er lehrreiche Fälle aus der niedergelassenen Praxis.<br /> Prof. Klaus-Dieter Kühn, Professor für Mikrobiologie in der Orthopädie, Universitätsklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in Graz, brachte eindrücklich Knochenzement und dessen Vor- und Nachteile in Zusammenhang mit Allergie und Infekt. Knochenzement ist heute vor allem als lokaler Antibiotikaträger aus der Behandlung periprothetischer Infekte kaum mehr wegzudenken und gerade hier spielt eine mögliche Allergie auch eine entscheidende Rolle. Neben vielen dokumentierten potenziellen Allergenen des Knochenzements sind es vor allem Antibiotika, die tatsächlich zu einer Allergie beitragen könnten. So konnte in mehreren Arbeiten gezeigt werden, dass eine Sensibilisierung gegenüber Gentamicin, welches vielfach in Zement zur Anwendung kommt, in bis zu 18 % besteht. Andere Substanzen, wie z.B. Benzoylperoxid (BPO) als Startersubstanz und Hydrochinon als Stabilisator, dürften aufgrund ihrer Kurzlebigkeit und durch den fast vollständigen Verbrauch in der Polymerisation, laut Prof. Kühn, keine Rolle spielen, obwohl auch gegenüber diesen Substanzen eine Sensibilisierung in der Literatur beschrieben ist. In Fällen von nachgewiesener BPO-Überempfindlichkeit empfiehlt Kühn einen Zement mit Dimethyl-p-Toluidin-Überschuss zu verwenden, der im Rahmen der Polymerisation mit BPO reagiert, um so etwaige Diskussionen über den Verbleib der Substanz zu vermeiden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Ortho_1501_Weblinks_Seite21_1.jpg" alt="" width="1000" height="388" /></p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Prof. Veit Krenn, Geschäftsleiter der Pathologie des medizinischen Versorgungszentrums für Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik in Trier, erläuterte seine von ihm und Mitarbeitern publizierte SLIM-Klassifikation („synovial-like interface mebrane“). Diese ermöglicht, durch eine klare histopathologische Zuordnung mittels Score eine Einteilung in 4 Typen vorzunehmen (Morawietz et al 2004, Krenn et al 2014; Tab. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Ortho_1501_Weblinks_Seite21_2.jpg" alt="" width="648" height="197" /></p> <p><br /> Anhand dieser Einteilung kann das Vorliegen eines Infekts oder einer Allergie erhärtet werden. Ähnlich wie Doz. Endler verwies auch Krenn darauf, dass diese nur in Zusammenhang mit der Klinik zu deuten ist. Er würde auch keine direkten Empfehlungen bezüglich einer Wechseloperation in Abhängigkeit dieser Klassifikation abgeben. In der Frage einer Endoprothesen-assoziierten Arthrofibrose kann eine immunhistochemische Färbung auf Beta-Catenin 20 weiteren Aufschluss geben. Gerade in der Unterscheidung zum Low-grade-Infekt, welche immer noch die wichtigste Differenzialdiagnose zur Allergie darstellt, kann dieser Algorithmus unter Zuhilfenahme des CD15-Focus-Scores ebenfalls viel beitragen. Dieser Oberflächenmarker von neutrophilen Granulozyten zeigt eine hohe Korrelation mit der Mikrobiologie (Sensitivität 0,89, Spezifität 0,88).<br /> Dies bestätigte auch Prof. Andrej Trampuz, Professor für Infektiologie und Leiter des infektiologischen Forschungslabors an der Charité in Berlin. In seiner gewohnt „ansteckenden“ Art brachte Prof. Trampuz anhand von interaktiven Fallbeispielen alle Möglichkeiten der modernen Infektabklärung inklusive deren Therapie zur Sprache. Im Hinblick auf die Einteilung der Infekte verwies er auf die von Zimmerli und ihm publizierte Klassifikation (Tab. 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Ortho_1501_Weblinks_Seite21_1.jpg" alt="" width="1000" height="376" /></p> <p>Er erklärte, dass gerade der Low-grade-oder chronische Infekt in der Abklärung und dadurch auch in der Differenzialdiagnose problematisch sei. Als Diagnostik der Wahl sieht Trampuz immer noch die Punktion mit Analyse der Leukozytenzahl sowie des relativen Anteils der neutrophilen Granulozyten. Neuere Methoden, wie z.B. das Alpha-Defensin, welches von aktivierten, neutrophilen Granulozyten ausgeschüttet wird, wurden nur kurz gestreift, da Trampuz bislang keine wesentliche Verbesserung der Sensitivität und Spezifität dieser Methode gegenüber der Punktion sieht.<br /> Dr. Amir Kamali, Scientific Director bei Smith&Nephew, referierte über unterschiedliche Implantatbeschichtungen respektive Oberflächenveränderungen. Er verwies dabei auf unterschiedliche Methoden der Mehrfachbeschichtung (Multilayer-Beschichtung, z.B. AS – Allergy Solution der Fa. B. Braun) sowie auf mögliche Oberflächenveränderungen (Oberflächenkeramisierung von TiNb, Oxinium der Fa. Smith&Nephew). Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Methoden besteht darin, dass es im Falle von Multilayer-Beschichtungen zu Delamination oder Abplatzen von einzelnen Schichten kommen kann, was im Fall der Oberflächenveränderung nicht möglich ist. In den letzten Jahren wurde eine Unzahl von technischen Neuerungen auf den Markt gebracht, welche großteils darauf abzielten, den Abrieb und damit die Generation von Partikeln als mögliche allergene Substanzen zu minimieren. Bis heute herrscht kein Konsensus über die Wertigkeit dieser Materialien, obwohl diese zumindest in vitro und mittelfristig scheinbar auch in vivo eine deutliche Reduktion des Abriebes bewirken. Die Nachhaltigkeit solcher Implantate gemessen an den bisherigen Standardimplantaten bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz sind diese Implantate derzeit zumindest bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Nickel und andere Bestandteile von Kobalt-Chrom-Legierungen ein aussichtsreicher Weg.<br /> Den wissenschaftlichen Abschluss machte Prof. Dr. Vera Stejskal, eine erfahrene Immunologin, die sich in den letzten 10 Jahren mit der Detektion von potenziellen Allergenen auseinandergesetzt hat. Im Zuge ihrer langjährigen Tätigkeit als Immunologin bei AstraZeneca und auch an der Karolinska-Universität in Stockholm hat sie an der Entwicklung eines dualen LTT gearbeitet. Der von ihr entwickelte Test MELISA© vermag einerseits, wie herkömmliche LTTs, einen Stimulationsindex (SI) anzugeben, und andererseits eine morphologische (mikroskopische) Überprüfung der Lymphozyten durchzuführen. Er nimmt somit eine Schlüsselstelle in der Verknüpfung des herkömmlichen LTT mit der Effektorzellprüfung ein.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Ob es eine Allergie im eigentlichen Sinne gibt, kann letztlich nicht beantwortet werden. Sollte es eine Reaktion dieser Art geben, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Typ-IV(DTH)-Reaktion nach Coombs & Gell. Welche Zelle als die antigenpräsentierende Zelle fungiert, bleibt ebenso unklar. Für den Bereich der Haut ist diese Frage geklärt. Demnach muss auch die Wertigkeit des Epikutantests, der in unseren Breiten noch immer den Goldstandard darstellt, zumindest kritisch hinterfragt werden. Für Titan, das im menschlichen Körper durch rasche Oxidation ausschließlich als Titandioxid vorkommt, ist eine Proteinbindung faktisch nicht möglich und demnach eine Wirkung als Hapten, welches durch Proteinbindung letztendlich zum Allergen werden könnte, nicht wahrscheinlich. Dennoch scheint auch Titandioxid eine Reaktion auszulösen. Auf welchem Weg dieses die T-Zellen zu stimulieren vermag, bleibt allerdings unklar.<br /> Viele Fragen bleiben unbeantwortet, doch war es wichtig, diese einmal zu stellen. Zu guter Letzt gilt unser spezieller Dank den hervorragenden Referenten und Vorsitzenden, die dieses Meeting zu einem für uns unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Das Symposium war gut besucht und von spannender Diskussion geprägt, und wir hoffen, dass wir dank unserer Sponsoren auch in Zukunft solche Symposien veranstalten können.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Korrespondierender Autor<br/>

Orthopädisches Krankenhaus Gersthof<br/>

Quelle: Symposium „Implantat-assoziierte Allergie: Mythos oder Wahrheit?“<br/>

26. September 2014, Wien

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...