Myoelektrische Prothesen für die obere Extremität – welche Versorgung passt zu welchem Patienten?

Autorin:

Dr. Susanna Philipp-Hauser

Rehabilitationszentrum Weißer Hof

Klosterneuburg

E-Mail: iris.philipp-hauser@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Verlust einer oberen Extremität, vor allem wenn die „Händerhand“ betroffen ist, trifft Patient*innen ungleich schwerer als eine Amputation im Bereich der unteren Extremität. Gemeinsam mit den Patient*innen muss in enger Zusammenarbeit von Ärzt*innen, Ergotherapeut*innen, Orthopädietechniker*innen und Psycholog*innen zuallererst erarbeitet werden, welche Art der Versorgung infrage kommt bzw. ob die Patient*innen überhaupt schon für eine Versorgung bereit sind. Durch die Weiterentwicklung der Amputationschirurgie haben sich auch neue Möglichkeiten in der Prothesenversorgung ergeben, wie etwa durch die Osseointegration oder TMR-Operationen.

Keypoints

-

Die Versorgung von Amputationen der oberen Extremitäten ist ungleich anspruchsvoller als jene der unteren Extremitäten.

-

Zumeist ergibt sich die Art der Versorgung (kosmetisch, Greiferhand, myoelektrische Prothese) aus den Ansprüchen der Patient*innen sehr rasch.

-

Bei myoelektrischen Prothesen soll zunächst mit einfacheren Varianten begonnen werden.

-

Wird in weiterer Folge nach Ablauf der Verordnungsfrist von Patient*innen eine höherwertige Versorgung gewünscht, so hat man durch die objektiven und reproduzierbaren Tests ein gutes Tool zur Hand, um zu zeigen, ob die Prothese entsprechend genutzt werden kann oder nicht.

Vorab eine kurze Begriffsdefinition: Die Osseointegration – erstmals 1990 in Schweden durchgeführt –spielt nach ihrer Entwicklung in der Zahnmedizin nun bei der prothetischen Versorgung sowohl der unteren als auch der oberen Extremität zunehmend eine Rolle.1

Die mehrzeitige Versorgung setzt hier allerdings die größtmögliche Kooperation der Patient*innen voraus: In einem ersten Schritt erfolgt das Einbringen eines Verankerungselementes in den Knochen, nach etwa sechs Monaten dann des Verbindungsstückes durch die Haut und nach weiteren zwölf Wochen Einheilungszeit kann die gewünschte prothetische Versorgung erfolgen.1

TMR („targeted muscle reinnervation“) trägt durch selektive Nerventransfers verbliebener Muskelstümpfe zu einer Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten der Prothese bei, indem neuromuskuläre Einheiten geschaffen werden.2,3Die Patient*innen müssen sich bewusst sein, dass nach einer derartigen Operation aufgrund der Nervenregenerationszeit die gewünschte prothetische Versorgung frühestens ein bis anderthalb Jahre postoperativ möglich ist.2,4

Prothesen für die oberen Extremitäten werden in aktive und passive Systeme eingeteilt.2 Zu den passiven Prothesen zählen die Habitusprothesen (Schmuck- oder kosmetische Prothesen) sowie Arbeitsprothesen, an denen zum Beispiel ein Greifhaken („hook“) angebracht ist, der als Werkzeug zu verstehen ist.2 Bei den aktiven Systemen wird weiter unterschieden zwischen eigen- und fremdkraftgesteuerter Funktion.2 Bei den eigenkraftgesteuerten Prothesen dienen die verschiedensten Muskeln beziehungsweise Muskelgruppen als Kraftquelle. Bei den Fremdkraftprothesen dienen die aufladbaren Akkus der Prothese als Energiequelle zur Steuerung der Prothese.2

Für die Steuerung der myoelektrischen Handprothesen werden die Aktionspotenziale der Stumpfmuskeln genutzt, welche von Hautelektroden detektiert, in weiterer Folge verstärkt und gefiltert werden und somit beispielsweise das Öffnen und Schließen der Prothesenhand ermöglichen.2

Arten der Versorgung

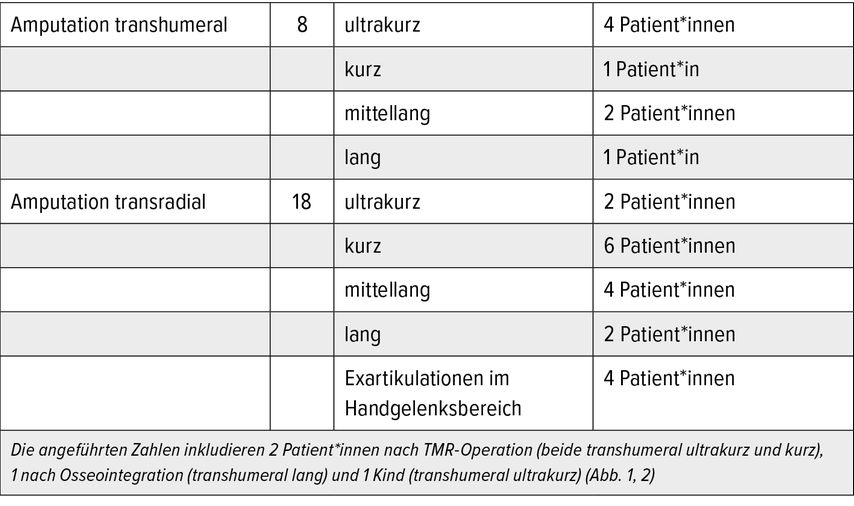

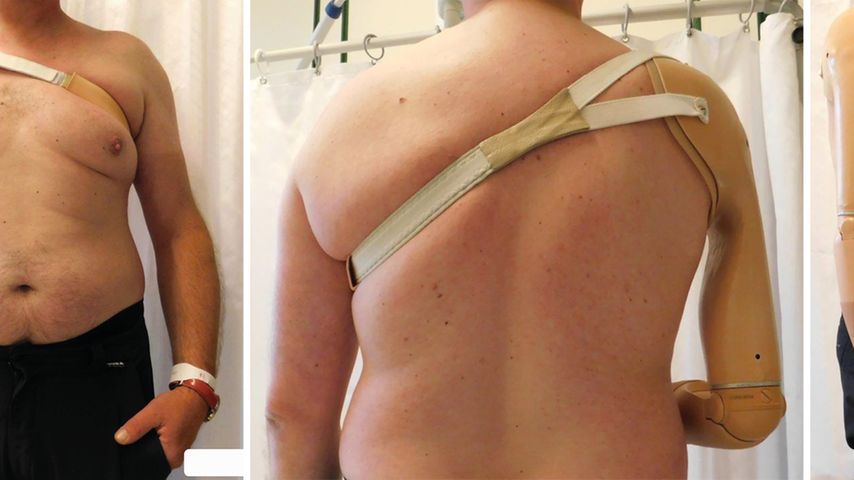

Nun zu den praxisbezogenen Aspekten der Versorgung: Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick über die Amputationshöhen (Fingeramputationen nicht eingeschlossen) der bei uns in den Jahren 2018–2022 versorgten bzw. getesteten Patient*innen (Abb.1, 2).

Transcarpale, carpometacarpale oder transmetacarpale Amputationen kamen bei uns in den letzten Jahren nicht zur prothetischen Versorgung, ebenso wenig wie Exartikulationen im Ellbogenbereich. Je höher oben die Amputation erfolgte, umso schwieriger ist dies erfahrungsgemäß in weiterer Folge für den Anwender.

Wie oben bereits erwähnt, gilt es zunächst herauszufinden, welche Art der Versorgung für die jeweiligen Patient*innen infrage kommt: Ist in erster Linie die Optik für die/den Amputierten wichtig? Sollen damit schwere Gegenstände bewegt werden können oder stehen feinmotorische Tätigkeiten im Vordergrund? Danach – und in Absprache mit dem Kostenträger – richten sich das weitere Vorgehen und die Entscheidung, ob die Versorgung mit einer kosmetischen „Schmuckhand“, einem „Greifer“ oder eventuell einer myoelektrischen Prothese erfolgt.

Im letzten Jahr kam z.B. ein Patient auf Antrag seines Kostenträgers zur Austestung einer myoelektrischen Prothese ins Rehabilitationszentrum (RZ) Weißer Hof. Der Patient wollte oder musste seine Prothese aber zum Reifenwechseln (im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit) nutzen – ein „Greifer“ ist in diesem Fall wohl die bessere Versorgung.

Die Schwierigkeit bei der (Erst-)Versorgung liegt darin, dass zumeist nur eine Prothese vom Kostenträger bewilligt wird und die Patient*innen sich zwischen einer Prothese für den grob- oder den feinmotorischen Gebrauch entscheiden müssen.

Die Versorgung

Idealerweise waren die Patient*innen schon vor dem Aufenthalt hierorts am Stumpf bandagiert, um diesen auf das Tragen des Schaftes vorzubereiten und den Stumpf optimal für die Passform zu „modellieren“. In jedem Fall erfolgt bei uns im RZ Weißer Hof zunächst ein Gipsabdruck, danach wird ein erster Schaft gefertigt. Zwischenzeitlich wird der Stumpf weiter bandagiert. Zeitgleich werden die vorhandenen Myosignale des Patienten von der Orthopädietechnik und den Ergotherapeut*innen dahingehend getestet, ob bzw. wie gut ein (stumpfnaher) Muskel angesteuert werden kann, um damit die Prothese zu „bewegen“.

Dabei werden die kräftigsten Signale sowohl im Bereich der Flexoren als auch der Extensoren (je nach Amputationshöhe am Unter- bzw. Oberarm) gesucht, gleichzeitig wird dabei bereits auf eine gute Position für die nachfolgend im Prothesenschaft liegenden (meist zwei) Elektroden geachtet. Bei uns erhalten die Patient*innen vom ersten Tag an intensive Ergotherapie.

Während der Zeit der Fertigung der Prothese wird z.B. an der Kräftigung der Armmuskulatur gearbeitet und auch die Myosignale werden trainiert, um später damit das Öffnen und Schließen der Prothesenhand zu ermöglichen.

Teilweise werden vor der prothetischen Versorgung auch Behelfe angefertigt, mit denen Tippen am Computer, Essen oder zum Teil auch Schreiben geübt werden können (Abb. 3–5).

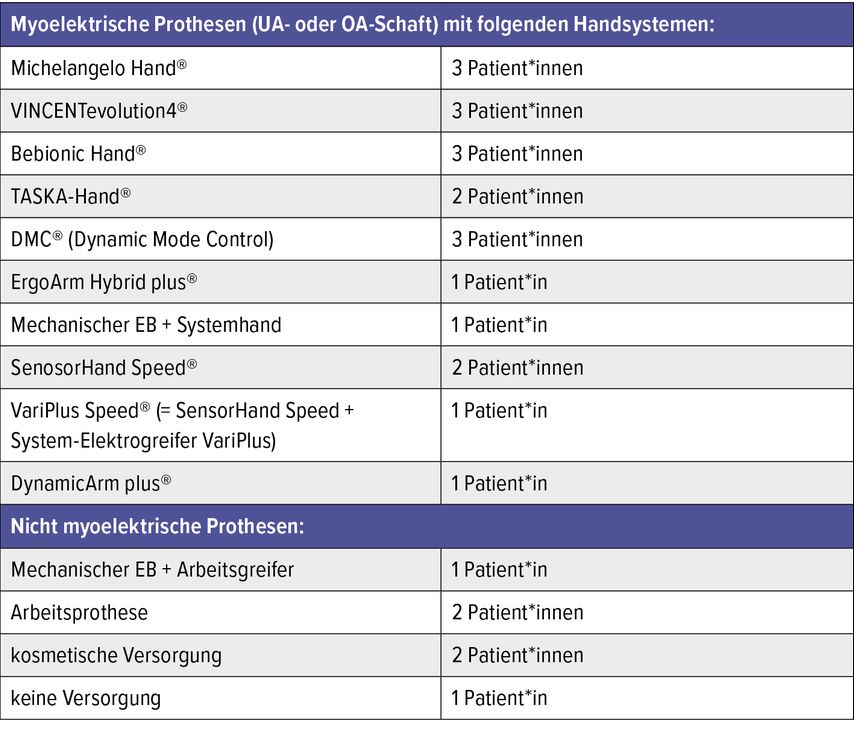

In Tabelle 2 ist zusammengefasst, wie unser Patient*innenkollektiv der Jahre 2018–2022 (Erst- und Folgeversorgungen sowie Austestungen wurden hier inkludiert) versorgt wurde.

Amputationen im Bereich der Finger (die nicht Thema dieses Artikels sind) werden bei uns derzeit (je nach Wunsch der Patient*innen) mit Schmuckfingern versorgt.

Die Erstversorgung bei myoelektrischen Prothesen erfolgt z.B. mit den Systemelektrohänden der Firma Ottobock, wobei hier die einfachste Variante mit konstanter Geschwindigkeit öffnet und schließt.5 Eine weitere Modifikation erlaubt bereits eine Steuerung von Griffgeschwindigkeit und Griffkraft, bis zum Modell mit Griffstabilisierungssystem, welches verhindert, dass Gegenstände aus der Prothesenhand fallen können.5 Mit der fertigen Prothese werden dann verschiedene Alltagsaktivitäten von den Patient*innen erprobt, wie Küchentätigkeiten (z.B. Schneiden von Speisen, Streichen von Semmeln u.Ä.), wobei auch Hilfsmittel wie das Einhänderschneidebrett zum Einsatz kommen (Abb. 6). Die Prothesenhand (in Abhängigkeit von der „Händerhand“) kann hierbei entweder aktiv für die oben angeführten Tätigkeiten oder eben als Haltehand verwendet werden. Auch Bettenmachen und Ein- oder Auspacken von Koffern stehen auf dem Stundenplan.

Vor Abschluss der Rehabilitation wird vom Kostenträger zumeist die Austestung der Prothese gefordert. Die dafür nötigen Fähigkeiten werden auch im Rahmen der Ergotherapie geübt.

Wie in Tabelle 2 ersichtlich, erfolgen die meisten Versorgungen derzeit mit einer myoelektrischen Prothese. Ob die Patient*innen diese auch nutzen können, müssen sie bei einer vor der Entlassung durchgeführten Austestung zeigen. Diese findet unter anderem nach den Kriterien des ACMC (Assessment of Capacity for Myoelectric Control) statt. Das ACMC wurde 2004 von der schwedischen Ergotherapeutin Liselotte M.N. Hermansson entwickelt. Es dient der Beurteilung der Fähigkeit von Patient*innen, eine myoelektrische Prothese bei beidhändigen Tätigkeiten zu verwenden.6 Damit können Patient*innen als nicht, teilweise, generell oder extrem fähige Anwender eingestuft werden. Als Tätigkeiten können z.B. das Decken eines Tisches für mehrere Personen oder das Kofferpacken herangezogen werden (Abb. 7).

Durchgeführt werden aber auch funktionelle Tests. Beim „Box-and-Block-Test“ müssen in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele Würfel mit der Prothesenhand von einer Kiste in eine andere befördert werden. Beim „Clothespin Relocation Test“ werden drei Klammern mit der Prothesenhand zunächst an einer Stange angebracht und anschließend wieder entfernt. Dabei wird die Zeit, die dafür benötigt wird, gemessen.

Sämtliche Tests werden (zur besseren Nachvollziehbarkeit) mit dem schriftlichen Einverständnis der Patient*innen videodokumentiert.

Die prothetischen Versorgungen der oberen Extremitäten werden für jeweils sechs Jahre verordnet. Nach diesem Zeitraum ist ein „Upgrade“ auf eine höherwertigere Versorgung möglich, z.B. mit der TASKA-Hand® mit bis zu 23 spezifischen Griffen7 oder dem VINCENTevolution4®, bei welchem bereits bestimmte Griffmuster vordefiniert sind.8 Mit diesen Handprothesen kann dann z.B. auch eine Computermaus bedient werden (Abb. 8).

Literatur:

1 Jönsson S et al.: Osseointegration amputation prostheses on the upper limbs: methods, prosthetics and rehabilitation. Prosthet Orthot Int 2011; 35(2): 190-200 2 Greitemann B et al. (Hg.): Amputation und Prothesenversorgung. Indikationsstellung – operative Technik – Nachbehandlung – Funktionstraining. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2016 3 Kuiken TA et al.: The use of targeted muscle reinnervation for improved myoelectric prosthesis control in a bilateral shoulder disarticulation amputee. Prosthet Orthot Int 2004; 28(3): 245-53 4 Aszmann OC et al.: Selektive Nerventransfers zur verbesserten Steuerung myoelektrischer Armprothesen. Handchir Mikrochir Plast Chir 2008; 40(1): 60-5 5 Ottobock: Alles im Griff. Myoelektrische Armprothesen. Online unter: www.ottobock.at/media/lokale_medien/prothetik/obere_extremitaeten/files_1/646d26-d-08-1606w.pdf 6 Lindner HYN et al.: Influence of standardized activities on validity of assessment of capacity for myoelectric control. J Rehabil Res Dev 2013; 50(10): 1391-400 7 Produktinformation Firma Taska ( www.taskaprosthetics.com/de/produkte/taska-hand ) 8 Produktinformation Firma Vincent Systems ( www.vincentsystems.de/vincent-evolution4 )

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...