Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Autorin:

OÄ Dr. Konstanze Langanke

Kinder- und Jugendchirurgie

Kepler Universitätsklinikum Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Monteggia-Läsion ist eine bekannte, für das Kind und den Erwachsenen klar definierte und eigentlich gut zu erkennende Verletzung. Dennoch wird sie, vor allem im Kindesalter, immer wieder übersehen bzw. werden die Röntgenbilder falsch interpretiert. Wenn man die Pathologie kennt, weiß man die Röntgenbilder richtig zu deuten und die Verletzung ihrer meist recht einfachen Therapie zuzuführen. Sollte sie jedoch übersehen werden, braucht es oft schon nach ein paar Wochen eine aufwendige Korrekturoperation mit längerer Behandlungsdauer. Und bei lang übersehenen Fällen ist das Outcome dann auch ungewiss. Auf diese Problematik soll in diesem Artikel eingegangen werden.

Keypoints

Für die richtige Beurteilung einer Monteggia-Verletzung sind korrekte Röntgenbilder essenziell. Es müssen dabei der gesamte Unterarm mit den benachbarten Gelenken abgebildet sein. Der Radiuskopf steht dabei immer zentriert auf das Capitulum humeri. Ist dies nicht der Fall, wird nach einer Fraktur oder auch nur nach einem Bowing der Ulna (im Schaftbereich) gesucht bzw. es muss vice versa bei einer (isolierten) Ulna-Fraktur immer die Stellung des Radiuskopfes in allen Ebenen zum Capitulum humeri kontrolliert werden.

Je eher die Monteggia-Verletzung erkannt wird, umso höher sind die Erfolgschancen der Therapie.

Das wichtigste und zugleich einfachste Tool ist die Röntgendiagnostik. Bei Unklarheiten empfiehlt sich daher immer, ein seitliches Ellenbogen-Röntgen nachzuholen.

Einleitung

Die Monteggia-Läsion ist nach ihrem Erstbeschreiber, dem Mailänder Chirurg Giovanni Battista Monteggia (1762–1815), benannt, welcher bereits im Jahre 1814 zwei Patienten mit einer Fraktur der Ulna, verbunden mit einer Luxation des Radiuskopfes, beschrieben hatte. Noch im 19. Jahrhundert wurde erkannt, dass dabei die Luxation des Radius unterschiedliche Richtungen aufweisen kann.1 Der Begriff Monteggia-Läsion wurde später von Bado (1967)2 geprägt und es wurde dafür eine Klassifikation eingeführt, die bis heute Verwendung findet. Die klassische Monteggia-Läsion ist definiert als eine Fraktur des Ulnaschaftes mit begleitender Luxation des Radiuskopfes. Von dieser Form abweichende Verletzungen mit Ulnaschaft- oder Olekranon-Frakturen und Radiuskopf-Luxationen oder Radiushals-Frakturen werden als Mont-eggia-Äquivalent-Verletzungen bzw. „Monteggia-like lesions“ bezeichnet. Trotz der klaren Definition wird die Verletzung, gerade bei Kindern, immer noch oft übersehen. In Schlichtungsverfahren ergeben sich dabei zu fast 90% Behandlungsfehler.3 Die Therapie der Verletzung ist bei primärer Versorgung wenig aufwendig und außerdem von einem guten Outcome begleitet.4–6 Im Gegensatz dazu führt eine verpasste Radiuskopf-Luxation unweigerlich zu einer zunehmenden Bewegungseinschränkung, da das Wachstum von Radius und Ulna nicht mehr symmetrisch erfolgt.7 Der Behandlungsaufwand für eine Korrektur ist dann auch ungleich höher und zieht ein aufwendigeres Verfahren und eine längere Behandlungsdauer nach sich. Auch ist die Prognose, vor allem bei sehr spät diagnostizierten Verletzungen und älteren Kindern, eher schlecht bzw. ungewiss.8–10 Im Folgenden soll daher auf die Warnzeichen für eine sichere Erkennung der Läsion, die recht einfache Erstversorgung, aber auch auf die aufwendigere Korrekturoperation bei übersehener Verletzung eingegangen werden.

Diagnostik

Die Verletzungszeichen, wie Schwellung, Schmerzen und Funktionseinschränkung, wobei eine aktive Beugung des Ellenbogens kaum möglich ist, sind allgemein und erfordern es, neben der Prüfung der pDMS, immer auch eine Röntgenuntersuchung durchzuführen, da eine mögliche Monteggia-Läsion nur in einem (korrekt durchgeführten) Röntgen diagnostiziert bzw. ausgeschlossen werden kann.

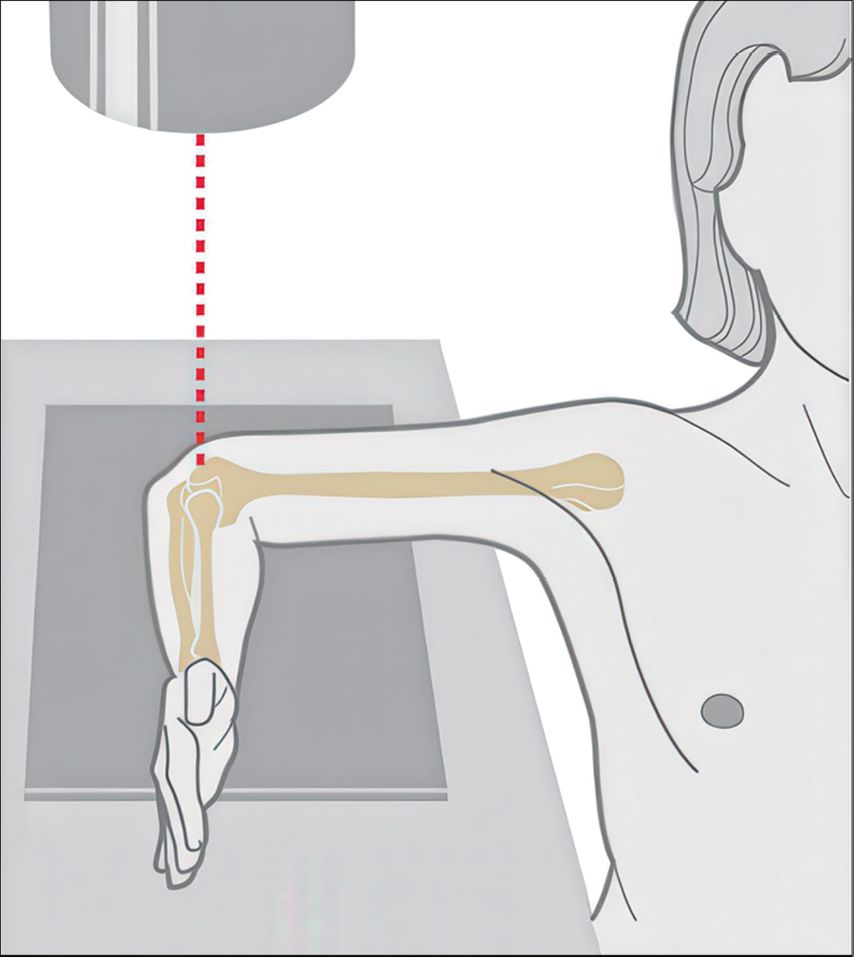

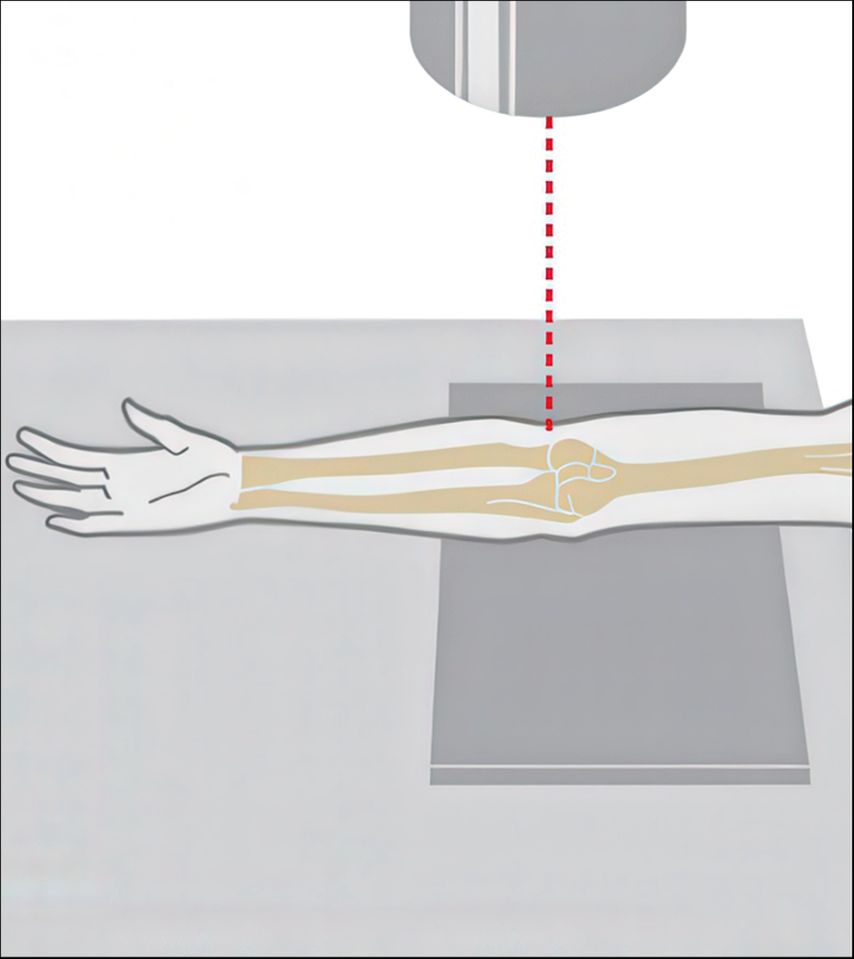

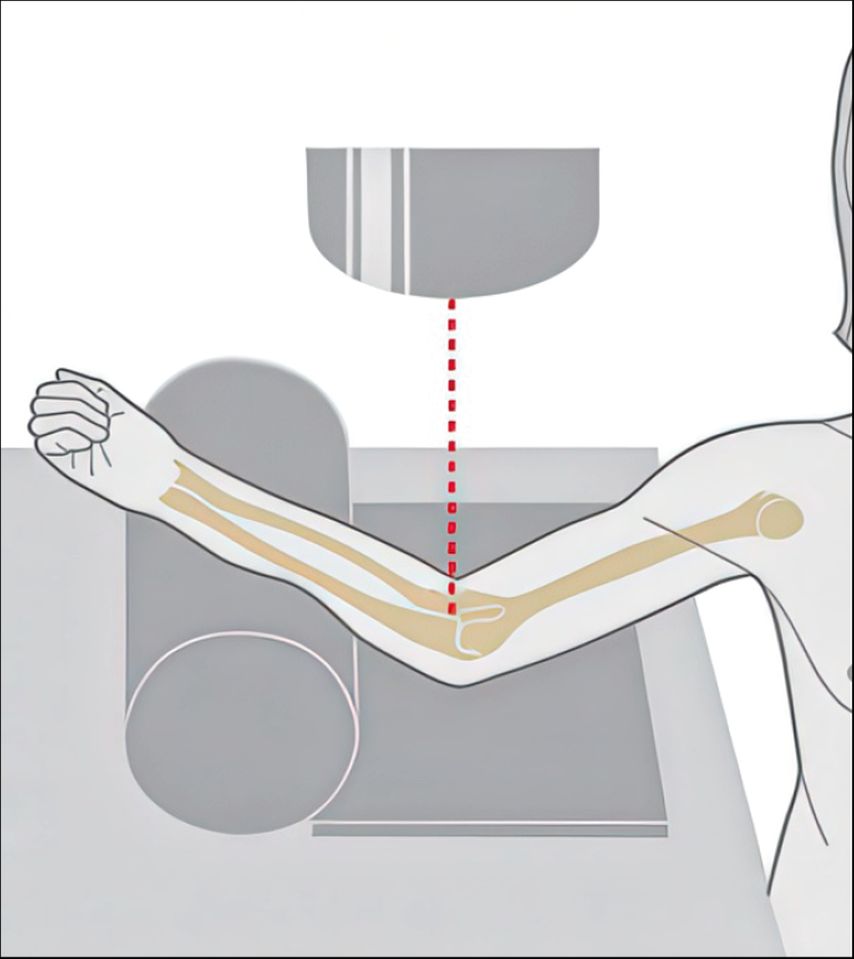

Dabei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der gesamte Unterarm mit seinen beiden angrenzenden großen Gelenken (Ellenbogen- und Handgelenk) abgebildet ist und der Ellenbogen dabei in zwei Ebenen getroffen wurde. Nur so können eine Luxation des Radiuskopfes und weitere knöcherne Begleitverletzungen erkannt werden.

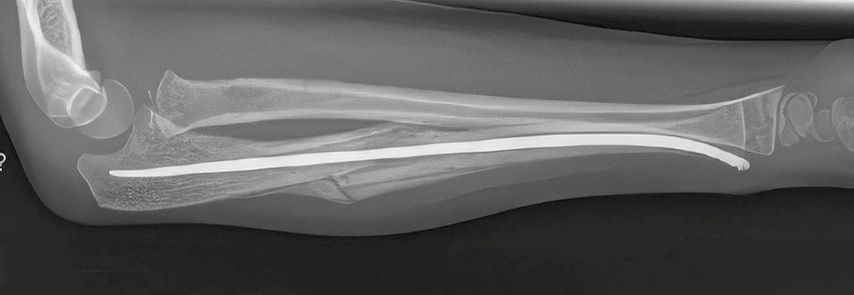

Abb. 1: Isolierte Ulnaschaft-Fraktur im a.p. Bild bei einem 6-Jährigen nach Sturz vom Baum

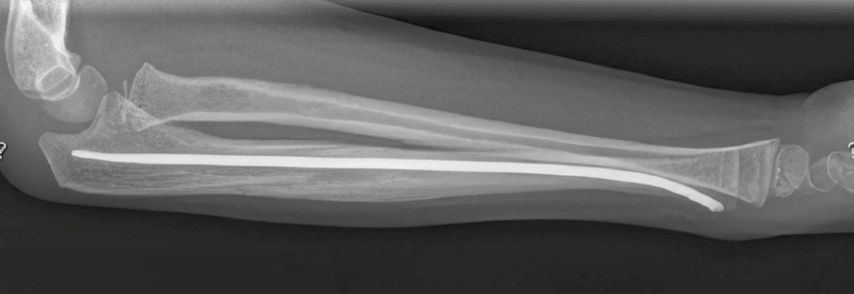

Abb. 2: Seitliche Aufnahme desselben Kindes mit sichtbarer Fehlstellung der Ulna und dem luxierten Radiuskopf

Das Problem ist und bleibt nun, die Röntgenbilder richtig zu beurteilen, um die Verletzung zu erkennen. Nach der Literatur werden 30% bis 50% der Läsionen im Röntgenbild nicht erkannt.11–13 Aus Erfahrung wird die Monteggia-Läsion mit ihrer eigenen, typischen kombinierten Verletzung so oft verpasst, weil nicht daran gedacht bzw. nicht aktiv danach gesucht wird. Eine isolierte Ulna-(Schaft-)Fraktur sollte bei einem Kind daher immer als Red-Flag-Zeichen gewertet (Abb. 1) und anschließend im Ellenbogen nach einer möglichen Luxation gesucht werden (Abb. 2). Gegebenenfalls ist ein isoliertes Ellenbogen-Röntgen in zwei Ebenen (Abb. 3–5) nachzuholen, um die Stellung des Radiuskopfes zum Capitulum humeri genau beurteilen zu können. Noch schwieriger ist die Interpretation der Röntgenbilder, wenn die Ulna nur ein Bowing aufweist.

Bei der Diagnostik bzw. Sichtung der Röntgenbilder gilt es daher, immer Folgendes zu beachten:

-

Der gesamte Unterarm muss mit seinen beiden angrenzenden großen Gelenken abgebildet sein.

-

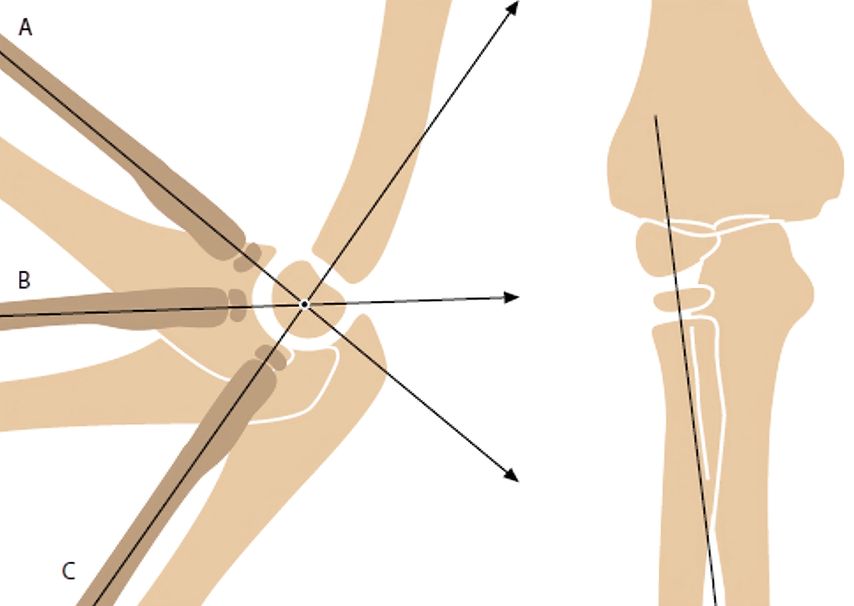

Dabei muss auf jedem Röntgenbild der Radiuskopf immer auf das Capitulum humeri zentriert sein (Abb. 6), um eine Luxation des Radiuskopfes auszuschließen.

-

Eine in der (Diaphyse) frakturierte oder Bowingstellung der Ulna komplementiert dann die Diagnose einer Monteggia-Läsion.

Therapie

Die komplexe Verletzung mit Kombination aus Knochenbruch der Ulna und Luxation des Radiuskopfes erfordert in jedem Fall eine exakte Therapie, um spätere Komplikationen wie eine eingeschränkte Funktion, chronische Schmerzen oder Instabilitäten im Ellenbogengelenk zu vermeiden.5 Die Therapie besteht immer aus einer prompten und stabilen Reposition des Radiuskopfes in sein Gelenk. Denn ein luxierter Radiuskopf kann sich nicht spontan selbstständig reponieren.14 Dabei ist darauf zu achten, dass die Ulna unbedingt stabil reponiert wurde, damit auch das Gelenk stabil ist und keine Redislokation auftritt.

Nach Angaben einiger Autor:innen kann ein Teil der Monteggia-Läsionen konservativ therapiert werden.4,15 Das heißt, nach erfolgter Reposition des Radiuskopfes (in Narkose) kann ausschließlich mit einem Gips weitertherapiert werden. Allerdings birgt dies die Gefahr der Redislokation des Radiuskopfes, wodurch einige Verlaufsröntgenkontrollen notwendig sind. Daher und auch aufgrund der unkomplizierten Technik einer Reposition der Ulna mit einer elastisch stabilen intramedullären Nagelung (ESIN) wird in der Literatur eher die operative Therapie mit einer endgültigen Stabilisierung favorisiert.8,11 Auch gelingt in den überwiegenden Fällen durch das Einbringen der ESIN mit Stellung der Ulna auch schon die indirekte Reposition des Radiuskopfes. Sollte der Radius anschließend nicht stabil im Gelenk bleiben, muss die Reposition offen durchgeführt werden. Was aber bei unmittelbarer Reposition nur in Ausnahmefällen notwendig ist, vor allem, wenn die Ulna nicht adäquat reponiert wurde, also nicht genügend Länge bekommt.

Geprüft wird die Stabilität des Radiuskopfes durch Pro- und Supination nach erfolgter Reposition. Anschließend erfolgt eine Ruhigstellung für 1 bis höchstens 3 Wochen in einer Gipslonguette oder Ellenbogen-Korkschiene (Abb. 7–10). Wobei einige Kolleg:innen, so auch wir, nur eine Ruhigstellung bei möglicher Instabilität geben. Es erfolgt dann eine Freigabe der Bewegung im Alltag nach eigenen Beschwerden mit Sportverbot bis zur nahezu vollständigen Beweglichkeit.

Wird die Monteggia-Läsion jedoch übersehen, kommt es zu einer chronischen Luxation des Radiuskopfes mit zunehmender Dislokation durch das asymmetrische Wachstum der Unterarmknochen, außerdem zu einem zunehmenden Valgus des Ellbogens durch die fehlende Abstützung lateral und dadurch bedingte belastungsabhängige oder chronische Schmerzen.5,9

Die Therapie der chronischen Monteggia-Läsion ist immer eine chirurgische. Dabei spielt es primär keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt die Verletzung erkannt wurde, da die oben genannte Problematik mit dem Wachstum zunimmt.5 Beim Kind ist dabei immer die Reposition mit Erhalt des Radiuskopfes bzw. Erhalt des Gelenkes Ziel der Therapie.14

Der Eingriff mit Kombination einer Ulnaosteotomie zur Korrektur der Fehlstellung und einer offenen Reposition des Radiuskopfes wurde durch Judet erstmals 1962 beschrieben16 und hat sich als grundlegendes Verfahren bis heute erhalten. Ist die Verletzung nur ein paar Wochen alt, kann die fehlverheilte Ulna nach Osteotomie ggf. mit einem Marknagel (ESIN) korrigiert werden. Das betrifft typischerweise die Fälle, in denen die Diagnose zum Zeitpunkt der verheilten Ulnafraktur gestellt wird, weil trotzdem eine Bewegungseinschränkung im Ellenbogen persistiert. Bei allen älteren Varianten wurde früher immer eine offene Reposition des Radiuskopfes, oft auch mit Ringbandrekonstruktionen, durchgeführt.17,18

Exner stellte 2001 ein Verfahren mit Anlage eines Fixateur externe und geschlossener Reposition des Radius vor.19 Dabei wird nach der Osteotomie der Ulna im proximalen Drittel nach etwa einer Woche mit der Kallusdistraktion begonnen. Die Distraktion wird so lange durchgeführt, bis der Radius im Seitenbild das Capitulum humeri nicht mehr überragt. Anschließend wird die Ulna in Narkose so stark anguliert, bis sich der Radius dabei einstellt. Anschließend erfolgt die Prüfung der Stabilität durch eine maximale Pro- und Supination. Die Konsolidationsphase für die Ulna beträgt in der Regel 6–12 Wochen (Abb.11 a–i). Diese Technik ist möglich, solange die Gelenkskongruenzen noch gegeben sind.14

Abb. 11: a, b: Monteggia-Läsion Typ IV. Initial ungenügende radiologische Darstellung und deshalb Fehldiagnose als Vorderarmschaftfraktur, konservativ behandelt (Junge, 8 Jahre). c, d: Bei Gipsabnahme fällt eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung im Ellbogengelenk auf. Die erneute radiologische Abklärung zeigt die Luxation des Radius. e, f: Die Ulna ist verkürzt und in Fehlstellung konsolidiert. Anlegen eines Fixateur externe und Osteotomie. g: Beginn der Kallusdistraktion nach 5 Tagen. h: Nach 10 Tagen Distraktion, Angulation der Ulna und geschlossene Reposition des Radius. i: Entfernen des Fixateur externe nach 6 Wochen

Je später die Rekonstruktion erfolgt, umso aufwendiger ist die Behandlung und umso ungewisser ist das Outcome.8 Wobei im Verlauf auch mit Redislokationen oder auch mit Inkongruenzen im Handgelenk gerechnet werden muss, die eventuell wiederum Korrekturoperationen notwendig machen.9

Literatur:

1 Cooper A: A treatise on dislocations and on fractures of the joints. 5. Aufl. London: 1826 2 Bado JL: Clin Orthop Relat Res 1967; 50: 71-86 3Vinz H, Festge O-A: Z Orthop Unfall 2012; 150(1): 75-82 4 Beaty JH, Kasser JR in: Rockwood and Wilkins’ fractures in children, 6. Aufl. Lippincott-Raven, Philadelphia: 2006; S. 447-5515 Altermatt S in: Weinberg AM, Tscherne H (Hrsg.): Unfallchirurgie im Kindesalter. Springer, Berlin/Heidelberg/New York: 2006. S. 387-397 6 Givon U et al.: Clin Orthop Relat Res 1997; 337: 208-15 7 Angermann P et al.: Handchir Mikrochir Plast Chir 2000; 32(4): 260-70 8 Fernandez FF, Sommerfeldt D in: Engelhardt M, Raschke M (eds): Orthopädie und Unfallchirurgie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg: 2023 9 Mörs K et al.: OP-Journal 2018; 34(3): 302-9 10 Wang WT et al.: J Orthop Traumatol 2024; 25(1): 60 11 Oberle M, Schlickewei W: OP-Journal 2010; 26(2): 90-7 12 Kay RM, Skaggs DL: Am J Orthop 1998; 27(9): 606-9 13 Gleeson AP, Beattie TF: J Accid Emerg Med 1994; 11(3): 192-4 14 Slongo T, Fernandez FF: Unfallchirurg 2011; 114(4): 311-322 15 Foran I et al.: Zeitschrift für Kinderorthopädie 2017; 37(6): 335-41 16 Judet R et al.: Presse Med 1893; 70: 1307-8 17 Bell Tawse AJS: J Bone Joint Surg 1965; 47(4): 718-23 18 Lloyd-Roberts GC, Bucknill TM: J Bone Joint Surg Br 1977; 59-B(4): 402-7 19 Exner GU: J Bone Joint Surg Br 2001; 83(4): 547-50 20 Langanke K, Weinberg AM in: Orthopädie und Unfallchirurgie. Springer Nature, Berlin. First Online: 20 April 2021; S. 1-23

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...