Knieendoprothetik im Wandel: Alignment-Konzepte im Überblick

Autoren:

Dr. Thorsten Huber

Prim. Prof. Dr. Björn Rath

Klinikum Wels-Grieskirchen

E-Mail: bjoern.rath@klinikum-wegr.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Ausrichtung (Alignment) der Knieendoprothese ist ein entscheidender Faktor für den Langzeiterfolg, die Funktionalität und die Patientenzufriedenheit nach einer Knie-Totalendoprothese (TEP).1

Traditionell galt das mechanische Alignment (MA) als Standardverfahren. Dabei wird die Prothese so positioniert, dass die mechanische Achse – eine Linie von der Hüfte über das Knie bis zum Sprunggelenk – neutral verläuft. Ziel ist eine gleichmäßige Lastverteilung, die den Verschleiß der Prothese minimiert.2 Eine etwas individuellere Variante stellte das anatomische Alignment dar, bei dem eine leichte natürliche Varusstellung der Tibia innerhalb sicherer Toleranzgrenzen berücksichtigt wird.3

Mit zunehmendem Verständnis der individuellen Anatomie und der funktionellen Kinematik des Knies haben sich weitere Alignmenttechniken ergeben. Das von Howell et al. eingeführte kinematische Alignment (KA) orientiert sich an der nativen Anatomie des Patienten. Dabei wird versucht, die ursprüngliche Gelenklinie und den natürlichen Bewegungsablauf des Knies so weit wie möglich zu rekonstruieren, was zu einer besseren Funktionalität und einer höheren subjektiven Zufriedenheit führen kann.4 Das restriktive kinematische Alignment (rKA) kombiniert diesen patientenspezifischen Ansatz mit definierten Sicherheitsgrenzen, um extreme Korrekturen zu vermeiden.5

Im weiteren Verlauf wurden im letzten Jahrzehnt weitere Alignmenttechniken beschrieben, die auf diesem Konzept der patientenspezifischen Implantatausrichtung beruhen. Hier sind unter anderem das inverse kinematische Alignment (iKA) und das funktionelle Alignment zu erwähnen.6,7 Ein Unterschied dieser beiden Techniken ist, dass sie auf die Computer-assistierte/Roboterarm-assistierte Operation angewiesen sind.

Ein zentrales Werkzeug zur systematischen Beurteilung und Planung solcher individualisierten Verfahren ist die von MacDessi et al. eingeführte CPAK-Klassifikation (Coronal Plane Alignment of the Knee), die das native Alignment des Knies anhand von zwei Parametern – dem anatomischen lateralen distalen Femurwinkel (aLDFA) und dem medialen proximalen Tibiawinkel (MPTA) – kategorisiert. Diese Klassifikation berücksichtigt weiters die arithmetische Hüft-Knie-Sprunggelenk-Achse (aHKA) wie auch die Gelenklinienobliquität (JLO) und ermöglicht so eine differenzierte Einteilung in neun Phänotypen.8

Neben den Alignment-Techniken ist auch das Implantatdesign vermehrt in den Fokus gerückt. Von entscheidender Bedeutung bei der Rekonstruktion der physiologischen, präarthrotischen Kniekinematik ist die Verwendung einer Implantatgeometrie, die die Anatomie und Kinematik des Kniegelenkes optimal simuliert. Hier war das „Medial-pivot“- bzw. „Ball-in-socket“-Design von Vorteil, da hierbei der mediale Femurkondylus als stabiler Drehpunkt („pivot“) fungiert und im lateralen Kompartiment eine Gleit-roll-Bewegung ermöglicht wird.9

Insgesamt markieren diese Entwicklungen einen Paradigmenwechsel in der Knieendoprothetik: weg vom Standardansatz für jedes Kniegelenk hin zu maßgeschneiderten Strategien, die sowohl die Anatomie als auch die Funktion des nativen Knies berücksichtigen.

Entwicklung und Analyse von Alignment-Techniken in der Knieendoprothetik

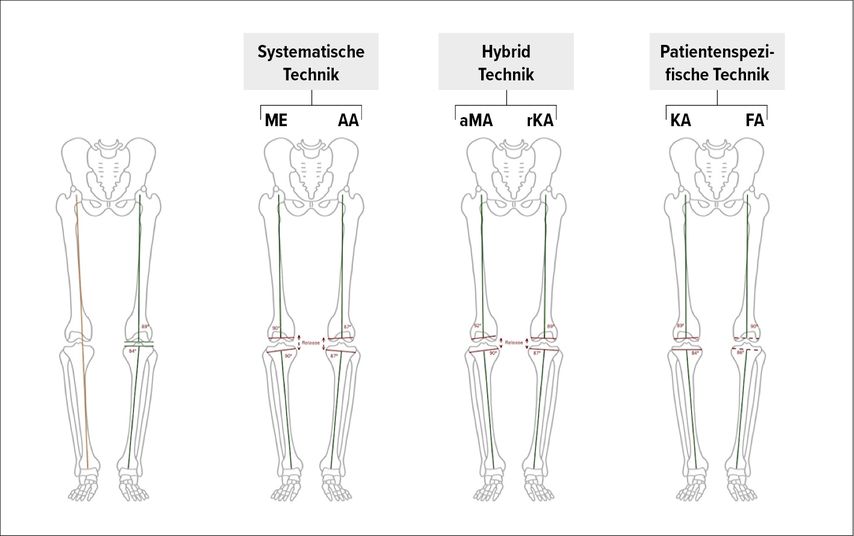

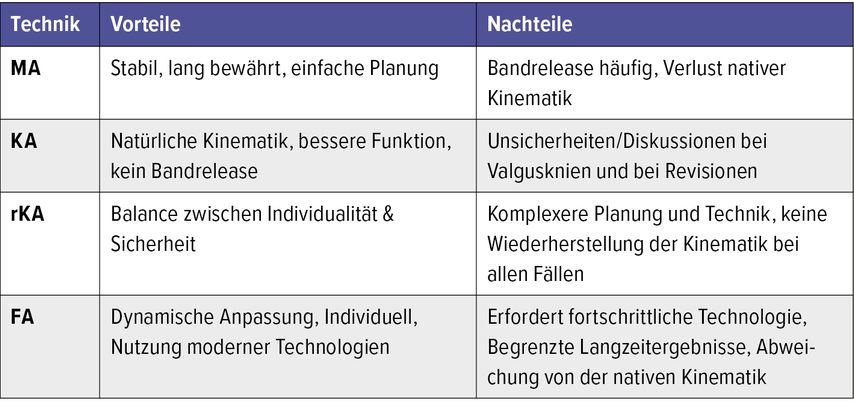

Die korrekte Ausrichtung einer Knie-TEP ist ein Schlüsselfaktor für ihre Langlebigkeit, biomechanische Stabilität und die Zufriedenheit der Patienten. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Ausrichtungsstrategien entwickelt – von mechanisch orientierten Konzepten bis hin zu individualisierten, dynamischen Ansätzen, die moderne Technologien einbeziehen (Abb.1).

Abb. 1: Die Abbildung zeigt schematisch die Auswirkungen unterschiedlicher Alignment-Strategien bei einem Patienten mit präoperativem Varusknie (5°). Dargestellt werden systematische Techniken (mechanisches Alignment, ME; anatomisches Alignment, AA), hybride Techniken (Adjusted Mechanical Alignment, aMA; restriktives kinematisches Alignment, rKA) sowie patientenspezifische Techniken (kinematisches Alignment, KA; funktionelles Alignment, FA). Bei den systematischen Verfahren (ME, AA) wird die Beinachse konsequent auf Neutralität ausgerichtet, häufig unter erheblichem Weichteileingriff. Die hybriden Methoden (aMA, rKA) erlauben eine moderate Restvarusstellung im definierten Bereich. Patientenspezifische Konzepte (KA, FA) rekonstruieren die präarthrotische Anatomie weitgehend, sodass die ursprüngliche Varusachse bewusst erhalten bleibt, um die natürliche Kinematik zu bewahren (Illustration: B. Oppelt)

Mechanisches Alignment (MA)

Die älteste und lange Zeit dominierende Technik ist das MA, das bereits in den 1970er-Jahren von Freeman und anderen Pionieren etabliert wurde. Ziel dieser Technik ist eine neutrale mechanische Beinachse rechtwinklig zur mechanischen Achse, unabhängig von der individuellen Deformität.2,10,11 Dahinter stand die Idee, durch eine gleichmäßige Lastverteilung den Verschleiß der Prothese zu minimieren.12

Zwei OP-Techniken, die das MA umsetzen, sind etabliert. Bei der ligamentbalancierten („tibia first“) Technik wird die Tibia zunächst senkrecht zur mechanischen Achse reseziert. Die Rotation des Femurs richtet sich nach der Bandspannung im Flexionsspalt. Durch ein ligamentäres Release wird ein symmetrischer Flexions-/Extensionsspalt erzielt. Bei der knochenreferenzierten („femur first“) Technik wird die femorale Komponente entlang der mechanischen Achse ausgerichtet, rotatorisch meist mit 3° Außenrotation zur posterioren Kondylenlinie.13 Anschließend erfolgt die Tibiaresektion rechtwinklig. Asymmetrien werden durch gezielte Releases der Bänder ausgeglichen. Diese Methode galt jahrzehntelang als Goldstandard und ist auch heute noch weit verbreitet.

Anatomisches Alignment (AA)

In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde das anatomische Alignment (AA) als differenzierter Ansatz entwickelt.14 Dabei wurde erstmals berücksichtigt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung eine sogenannte „konstitutionelle Varusstellung“ aufweist.3 Das AA versucht, diese Tatsache in der Prothesenpositionierung widerzuspiegeln, anstatt eine neutrale Achse zu erzwingen.

Kinematisches Alignment (KA)

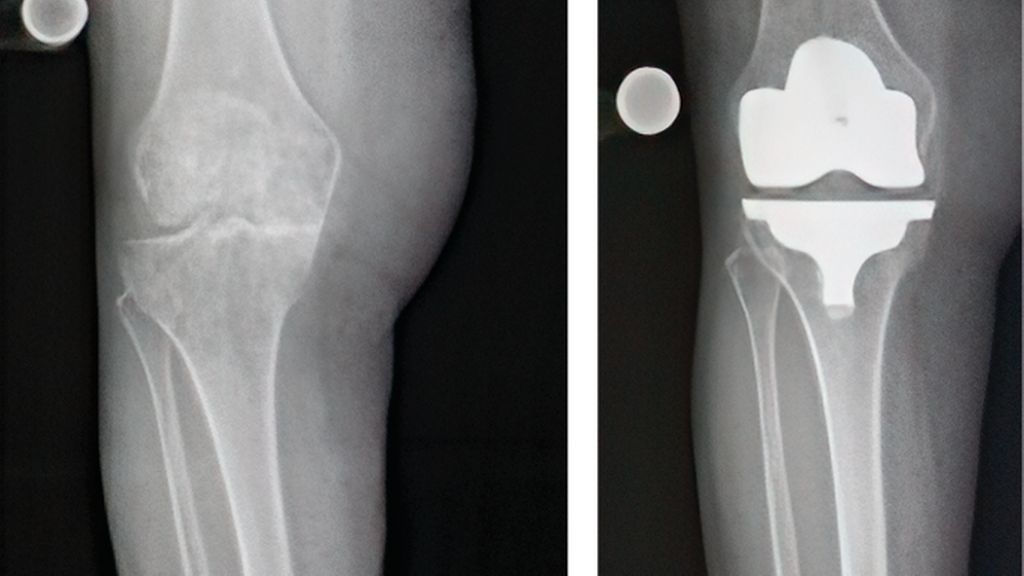

Abb. 2: Ganzbeinstandaufnahme vor (ab) und nach (b) Implantation einer Knie-TEP mit dem kinematischen Alignment)

Ein Paradigmenwechsel erfolgte ab Mitte der 2000er-Jahre mit dem Aufkommen des KA. Howell et al. etablierte 2006 die „true measured resection“, bei der die native Anatomie des Patienten rekonstruiert wird.15 Dieser Ansatz basiert auf der Rekonstruktion der ursprünglichen Gelenklinie sowie der individuellen femorotibialen Kinematik.4,16,17 Knochen und Knorpel werden exakt entsprechend der Prothesendicke reseziert, inklusive Kompensation des Knorpelverschleißes. Das KA bildet die Grundlage für eine präzisere Umsetzung der CPAK-Klassifikation, da es gezielt die native Anatomie berücksichtigt.8 Beim KA sind keine Bandreleases notwendig, was zu einer geringeren Weichteilmanipulation führt – die natürliche Bandspannung bleibt erhalten. Die präarthrotische Beinachse wird bewusst rekonstruiert. Dies kann zu einem natürlicheren Bewegungsablauf und einer höheren Patientenzufriedenheit führen. Zahlreiche Studien unterstützen diese Annahme, zeigen aber auch, dass eine exakte Umsetzung technisches Know-how erfordert (Abb. 2).15,17-19

Restricted Kinematic Alignment (rKA)

Aus dem KA entstand das Konzept des rKA. Auch hier wird die patientenspezifische Anatomie berücksichtigt, jedoch in einem sicherheitsorientierten Rahmen, um extreme Korrekturen zu vermeiden.7 Die aLDFA und MPTA sollen im Bereich von 85° bis 95° liegen, die postoperativ zulässige Abweichung der Beinachse beträgt maximal ±3°.20 Dieser hybride Ansatz versucht, die Vorteile des KA mit der biomechanischen Sicherheit des mechanischen Alignments zu verbinden.

Inverse Kinematic Alignment (iKA)

Das iKA wird seit etwa 2017 vermehrt beschrieben. Hierbei wird ein Ansatz verfolgt, bei dem die Weichteilspannung im Mittelpunkt steht. Ziel ist nicht die vollständige anatomische Rekonstruktion, sondern ein funktionelles Gleichgewicht zwischen Bändern und Knochen – auch wenn dies eine Abweichung von der ursprünglichen Kinematik bedeutet.6 Diese Technik wird mit einer Computer-assistierten Technik durchgeführt.

Adjusted Mechanical Alignment (aMA)

Die Methodik akzeptiert eine gewisse Restabweichung von der Neutralachse, begrenzt diese jedoch auf ±3°. Beim Adjusted Mechanical Alignment wird die Tibia wie beim mechanischen Alignment rechtwinklig reseziert, der Femur aber leicht angepasst.21

Functional Alignment (FA)

Das FA berücksichtigt neben der patientenspezifischen Knochenresektion auch das Ligament-Balancing, die Bewegungsachse und die Weichteilsituation während der Operation.22,23 Dabei kommen Roboterarm-gestützte Systeme, Navigation und intraoperative Planung zum Einsatz. Lustig et al. beschreiben diesen Ansatz als patientenzentrierte Form der Prothesenplatzierung, die das dynamische Zusammenspiel von Knochen, Bändern und Bewegung berücksichtigt.7

Diskussion

Die Entwicklung der Knieendoprothetik zeigt einen klaren Trend hin zu patientenspezifischen Alignments, wobei das KA zunehmend als vielversprechender Ansatz betrachtet wird. Im Gegensatz zum traditionellen MA, das eine standardisierte neutrale Ausrichtung anstrebt, zielt das KA darauf ab, die individuelle präarthrotische Anatomie und Kinematik des Patienten zu rekonstruieren.6,24 Dies kann zu einer natürlicheren Gelenkfunktion, besseren funktionellen Ergebnissen und einer höheren Patientenzufriedenheit führen.17, 25, 26

Ein zentrales Instrument zur Identifikation geeigneter Patienten für das KA ist die CPAK-Klassifikation. Studien zeigen, dass insbesondere bei CPAK-Typ I (Varus-aHKA mit apexdistaler JLO) das KA zu einer besseren Weichteilbalance führt als das MA. In einer prospektiven Kohortenstudie erreichten 75% der mit KA behandelten Patienten eine optimale Balance, verglichen mit 38% in der MA-Gruppe.16, 25, 27

Entscheidend ist, dass die kinematische Tibiaausrichtung nicht zu einer erhöhten Belastung des medialen Tibiaplateaus führt. Dies ist zum Teil auf das Knieadduktionsmoment (KAM) zurückzuführen, eine wichtige biomechanische Kraft, die während des Gehens wirkt. Das KAM neigt dazu, das Druckzentrum nach medial zu verlagern, aber seine Wirkung wird durch die Weichteilbalance und die Ausrichtung der Gelenkflächen moduliert. Beim KA wird das femorotibiale Gelenk in seine natürliche Gelenklinie zurückgeführt, ohne dass es Anzeichen für eine Überlastung der medialen Seite gibt.24, 28

Finite-Elemente-Modellierung und In-vivo-Ganganalysen haben diese Ergebnisse weiter bestätigt. Howell et al. und andere haben gezeigt, dass Patienten, die mit KA behandelt wurden, im Vergleich zu jenen mit neutral ausgerichteten MA-Implantaten keinen erhöhten Kontaktdruck im medialen Kompartiment aufweisen.24 Tatsächlich kann die Wiederherstellung der nativen Kniekinematik, mit dem medialen „ball-in-socket“, der lateralen Rotation und dem Rollback-Mechanismus, Scherspannungen reduzieren und die natürliche Lastverteilung verbessern.29

Außerdem wird die Annahme, dass eine mechanisch neutrale Achse mit einer optimalen Lastverteilung gleichzusetzen ist, zunehmend infrage gestellt. Mehrere bevölkerungsbasierte Studien haben gezeigt, dass ein erheblicher Anteil gesunder, asymptomatischer Personen eine konstitutionelle Varusausrichtung aufweist.3 Die Auferlegung einer neutralen Ausrichtung kann in solchen Fällen paradoxerweise die Belastung der Weichgewebe erhöhen und die Gelenkmechanik verändern, was zu Beschwerden oder Funktionseinschränkungen führen kann.30

Ein häufig diskutierter Kritikpunkt am KA betrifft das patellofemorale Tracking. Befürchtet wird, dass die fehlende standardisierte Außenrotation der Femurkomponente zum Maltracking, anterioren Knieschmerzen durch erhöhte laterale Druckbelastung oder gar Instabilität führen könnte. Aktuelle klinische Ergebnisse zeigen allerdings, dass durch die Rekonstruktion der natürlichen Gelenklinie und des physiologischen Q-Winkels beim KA das patellofemorale Tracking erhalten bleibt.31 Des Weiteren wird beim KA im Vergleich zum MA meistens eine valgischere Positionierung der Femurkomponente entsprechend der nativen Gelenklinie durchgeführt. Hierdurch wird in der Flexion der Kontaktdruck zwischen der Patella und dem lateralen Femurkondyl nicht erhöht und dadurch ebenfalls ein optimiertes Patellatracking ermöglicht. Zudem tragen moderne Implantatdesigns mit optimierter Trochleageometrie zur Stabilität der Patellaführung bei.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklung der Alignment-Techniken in der Knieendoprothetik spiegelt den Wandel hin zu patientenzentrierten Konzepten wider. Während das MA jahrzehntelang als Standard galt, zeigen moderne Techniken wie KA, FA und rKA zunehmend das Potenzial, eine individuellere Wiederherstellung der präarthrotischen Anatomie zu ermöglichen – mit positiven Effekten auf Funktion, Zufriedenheit und Weichteilerhalt.

Statt einer starren Ausrichtung gewinnt das individuelle funktionelle Zusammenspiel von Knochen, Weichteilen und Implantatgeometrie an Bedeutung. Das KA erhöht die Belastung des medialen Kompartiments nicht und kann bei einem präexistenten Varus sogar vorteilhaft sein.Gleichzeitig bleiben Diskussionspunkte:

-

Patellofemorales Tracking: insbesondere bei ausgeprägtem Valgus oder Dysplasien

-

Valgusknie: Die optimale Strategie ist hier noch nicht abschließend geklärt.

-

Revisionschirurgie: Es fehlen noch Langzeitdaten.

Für die Zukunft sind weitere prospektive, randomisierte Studien notwendig, die individuelle Faktoren wie CPAK-Typ, Beinachse, Bandstatus und Weichteilqualität einbeziehen. Derzeit ist aber noch nicht abschließend geklärt, welches Alignment für welchen Patiententyp optimal ist.

Moderne Technologien wie Roboter-gestützte Systeme, intraoperative Sensorik und personalisierte Schnittführungen werden in Zukunft dabei helfen, diese individuellen Konzepte sicher und präzise umzusetzen. Die Zukunft der Knieendoprothetik ist personalisiert – nicht standardisiert.

Literatur:

1 Parratte S et al.: Influence of postoperative mechanical axis alignment on the 15-year survival of modern, cemented total knee replacements. J Bone Joint Surg Am 2010; 92(12): 2143-9 2 Moreland JR et al.: Radiographic analysis of the axial alignment of the lower extremity. J Bone Joint Surg Am 1987; 69(5): 745-9 3 Bellemans J et al.: The concept of constitutional varus: an anatomical study of lower limb alignment. J Bone Joint Surg Br 2012; 94(7): 871-6 4 Howell SM et al.: Kinematic alignment in total knee arthroplasty. Bone Joint J 2013; 95-B(11 Suppl A): 84-9 5 Hirschmann MT et al.: Restrictive kinematic alignment in total knee arthroplasty. Bone Joint J 2021; 103-B(1): 57-63 6 Rivière C et al.: Alignment options for total knee arthroplasty: a systematic review. Orthop Traumatol Surg Res 2017; 103(7): 1047-56 7 Lustig S et al.: Functional alignment in total knee arthroplasty: rationale, technique, and clinical evidence. EFORT Open Rev 2022; 7(8): 560-8 8 MacDessi SJ et al.: Restoration of native coronal alignment of the knee in total knee arthroplasty using kinematic alignment: evaluation of the coronal plane alignment of the knee (CPAK) classification. Bone Joint J 2021; 103-B(2): 305-13 9 Putame G et al.: Kinematics and kinetics comparison of ultra-congruent versus medial-pivot designs for total knee arthroplasty by multibody analysis. Sci Rep 2022; 12(1): 3052 10 Jeffery RS et al.: Coronal alignment after total knee replacement. J Bone Joint Surg Br 1991; 73(5): 709-14 11 Insall JN et al.: Total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1985; (192): 13-22 12 Hsu HP et al.: Effect of knee component alignment on tibial load distribution with clinical correlation. Clin Orthop Relat Res 1989; (248): 135-44 13 Sheth NP et al.: Surgical techniques for total knee arthroplasty: measured resection, gap balancing, and hybrid. J Am Acad Orthop Surg 2017; 25(7): 499-508 14 Hungerford DS, Krackow KA: Total jointarthroplasty of the knee. Clin Orthop Relat Res 1985; (192): 23-33 15 Howell SM et al.: Does a kinematically aligned total knee arthroplasty restore function without failure regardless of alignment category? Clin Orthop Relat Res 2013; 471(3): 1000-7 16 Hirschmann MT et al.: Alignment in TKA: what has been clear is not anymore! Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(6): 1617-20 17 Lee Y et al.: Kinematic alignment is a possible alternative to mechanical alignment in total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017; 25(11): 3467-79 18 Migliorini F et al.: Mechanical versus kinematic alignment for total knee arthroplasty: a meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg 2025; 145: 212 19 Woon JTK et al.: Outcome of kinematic alignment using patient-specific instrumentation versus mechanical alignment in TKA: ameta-analysis and subgroup analysis of randomised trials. Arch Orthop Trauma Surg 2018; 138(9): 1293-303 20 Almaawi AM et al.: The impact of mechanical and restricted kinematic alignment on knee anatomy in total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2017; 32(7): 2133-40 21 Vanlommel L et al.: Slight undercorrection following total knee arthroplasty results in superior clinical outcomes in varus knees. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(10): 2325-30 22 Kayani B et al.: A prospective double-blinded randomized controlled trial comparing robotic arm-assisted functionally aligned total knee arthroplasty versus robotic arm-assisted mechanically aligned total knee arthroplasty. Trials 2020; 21(1): 194 23 Migliorini F et al.: Functional alignment in robotic-assisted total knee arthroplasty: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2024; 144(2): 523-31 24 Howell SM et al.: Does varus alignment adversely affect implant survival and function six years after kinematically aligned total knee arthroplasty? Int Orthop 2013; 37(11): 2107-12 25 Cortina G et al.: Restricted kinematic alignment is clinically non-inferior to mechanical alignment in the short and mid-term: a systematic review. Knee 2023; 45: 137-46 26 McEwen P et al.: Computer-assisted kinematic and mechanical axis total knee arthroplasty: a prospective randomized controlled trial of bilateral simultaneous surgery. J Arthroplasty 2020; 35(9): 2321-7 27 Arai N et al.: Kinematic alignment achieves a more balanced total knee arthroplasty than mechanical alignment among CPAK type I patients: a simulation study. J Clin Med 2024; 13(12): 3596 28 Vendittoli PA et al.: Kinematic alignment in total knee arthroplasty: 10 years of progress. EFORT Open Rev 2021; 6(3): 145-55 29 Zeller BB et al.: Kinematic alignment in total knee arthroplasty does not increase medial tibiofemoral loading compared with mechanical alignment: a finite element study. Clin Biomech 2017; 44: 45-51 30 Bellemans J et al.: The collateral ligaments release in total knee arthroplasty: is it necessary? Clin Orthop Relat Res 2012; 470(1): 69-77 31 Nedopil AJ et al.: What clinical characteristics and radiographic parameters are associated with patellofemoral instability after kinematically aligned total knee arthroplasty? Int Orthop 2017; 41(2): 283-91

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...