Intraoperative Gefässverletzungen in der Hüft- und Knieendoprothetik

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Josef E. Brandenberg

Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie, Luzern<br>E-Mail: josef.brandenberg@hin.ch

30

Min. Lesezeit

18.05.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Verletzungen grosser Gefässe in der Hüft- und Knieendoprothetik sind selten. Aufgrund der schwerwiegenden Folgen müssen jedoch jedem Operateur die Präventiv- und Sofortmassnahmen bekannt sein.</p>

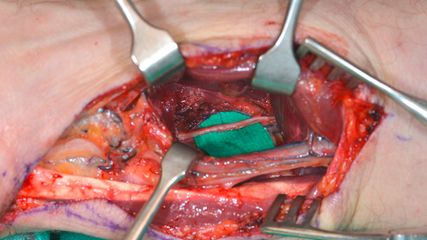

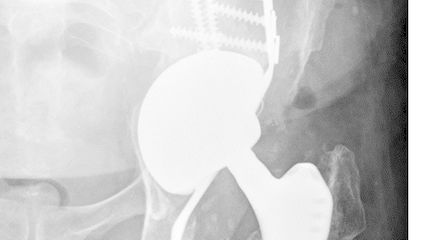

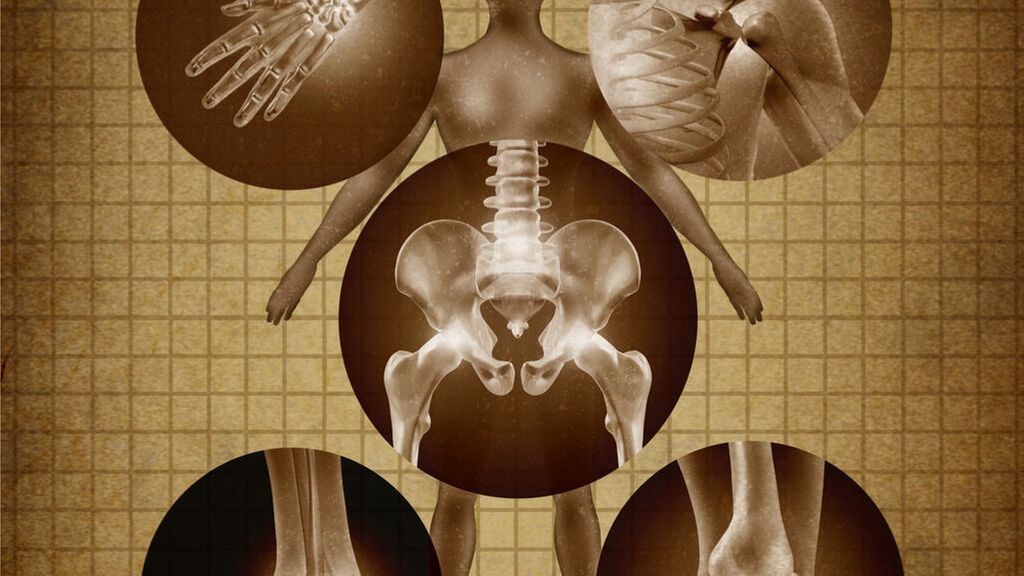

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <p>Präventive Massnahmen:</p> <ul> <li>Konsequentes Erheben und Dokumentieren des prä- und unmittelbar postoperativen neurovaskulären Status</li> <li>Einbeziehen der Gefässsituation in die OP-Planung</li> <li>Genaue Kenntnis der Anatomie</li> <li>Jederzeitige Erreichbarkeit eines Gefässchirurgen sicherstellen</li> </ul> <p>Akutmassnahmen bei Massenblutungen:</p> <ul> <li>Akute Kreislaufprobleme während Hüfteingriffen sind bis zum Beweis des Gegenteils Blutungen von retroperitonealen Verletzungen. Die Blutstillung hat oberste Priorität.</li> <li>Die Lumbotomie zur sofortigen Blutstillung muss jeder Operateur beherrschen.</li> <li>Bei poplitealen Blutungen ist eine Blutsperre anzulegen.</li> <li>Die Gefässrevision und -rekonstruktion sind dem Gefässchirurgen zu über­lassen.</li> </ul> <p>Massnahmen bei Ischämiesyndrom:</p> <ul> <li>Unmittelbar postoperativ konsequente Kontrolle des peripheren Pulsstatus</li> <li>Bei Hinweisen auf Ischämie notfallmässige angiologische Abklärung</li> <li>Nach der Revaskularisation das Risiko für ein Kompartimentsyndrom beachten</li> </ul> </div> <p>Die Medizin hat bereits verschiedene Sicherheitsmassnahmen aus der Luftfahrt übernommen, zum Beispiel den «pre-flight check» und das «critical incident reporting system» (CIRS). In grösseren Ausbildungskliniken werden OP-Situationen in Simulatoren geübt. Während in der Fliegerei das Verhalten bei seltenen Ereignissen – wie Rauch im Cockpit oder Flugzeugentführungen – regelmässig trainiert wird, sind in der orthopädischen Chirurgie seltene Komplikationen kaum Thema von Kongressen und Publikationen. Dabei erfordern gerade intraoperative Gefässverletzungen ein rasches und adäquates Handeln. Der vorliegenden Arbeit liegt ein am 10. Endoprothetikkongress Berlin gehaltenes Referat zugrunde. Sie stützt sich auf die jahrelange Tätigkeit in der Hüft- und Knieendoprothetik sowie auf die Erfahrungen als Ombudsmann der fmCh (Dachverband der operativ und invasiv tätigen Fachgesellschaften der Schweiz).</p> <h2>Häufigkeit in der Literatur</h2> <p>Eine intraoperative Verletzung grosser Gefässe während der Implantation von Endoprothesen an Hüfte und Knie ist selten. In der Literatur finden sich hauptsächlich Einzelfallberichte.<sup>1–5</sup> Bereits 1979 fanden Nachbur et al in einem Kollektiv von 8000 Hüftendoprothesen eine Inzidenz von 0,25 % .<sup>6</sup> Avisar et al berichten 2015 über eine retrospektive Studie bei 1601 Hüfttotalprothesen, inklusive 326 Revisionen, mit je einer Verletzung der Arteria iliaca externa und der Arteria obturatoria. Dies entspricht einer Inzidenz von 0,12 % in der Hüft­endoprothetik.<sup>7</sup> Dieselben Autoren beschreiben bei 2073 Knietotalprothesen, inklusive 223 Revisionen, Verletzungen der Arteria poplitea in einem Fall und der Arteria geniculata laterale in zwei Fällen. In einem weiteren Fall kam es zur Verletzung der Vena poplitea. Dua et al fanden 2015 in einer Multicenter-Langzeitstudie mit 1,3 Millionen Eingriffen in den USA 43 Verletzungen der Poplitealarterie. Dies entspricht einer Inzidenz von 0,003 % .<sup>8</sup><br />Diese Zahlen zeigen, dass die Inzidenz der Gefässverletzungen trotz geänderter Zugänge, OP-Techniken und Implantate über Jahrzehnte auf sehr niedrigem Niveau verweilt. Im Vergleich dazu treten Nervenverletzungen mit einer Inzidenz von 2,8 % zehnmal häufiger auf.<sup>9</sup></p> <h2>Manifestation der Gefässverletzungen und Verletzungsmechanismen</h2> <p>Intraoperative Gefässverletzungen manifestieren sich als Massenblutung oder als Ischämiesyndrom. Mit dem Ischämiesyndrom geht häufig auch ein Kompartimentsyndrom an der gleichen Extremität einher. <br />Gefässverletzungen können direkt durch Instrumente (Haken, Hebel, Bohrer) oder durch Implantate (Schrauben, Zement) verursacht werden. Reilingh et al beschreiben einen Fall eines Gefässverschlusses der Arteria communis durch ins Becken entwichenen Zement.<sup>10</sup> Nicht zu unterschätzen sind indirekte Gefässschädigungen durch Manipulationen, vor allem durch Zugkräfte.<sup>5</sup> Auch beim folgenden Fall 1, der dem Autor in seiner Tätigkeit als Ombudsmann bekannt wurde, hatte die Traktion den Gefässschaden verursacht.</p> <h2>Fall 1</h2> <p>Eine 46-jährige Patientin mit Hüftdysplasie beidseits erhielt 1996 eine Total­endoprothese rechts. 1997 erfolgte ein Schaftwechsel, 1999 ein Totalprothesenwechsel. Aufgrund erneuter Lockerung wurde 2008 wiederum ein Prothesenwechsel vorgenommen. Dabei wurde die ins Becken gekippte Pfannendachschale mit dem AO-Distraktor extrahiert. Am ersten postoperativen Tag traten starke Schmerzen im Bein auf. Am dritten postoperativen Tag wurden ein Kompartimentsyndrom und Logenspaltung diagnostiziert. Eine Woche postoperativ wurde die Nekrose abgetragen. 2,5 Wochen postoperativ wurden die Gefässrevision und die Oberschenkelamputation durchgeführt. <br />Wie Abbildung 1 zeigt, hat die Patientin eine iliakale Gefässprothese rechts in situ. Der Vorgeschichte ist zu entnehmen, dass sie wegen eines Ovarialkarzinoms rund vier Jahre zuvor operiert und bestrahlt worden war. In der Folge bildete sich eine Fistel zwischen der Arteria iliaca communis und dem rechten Ureter, was zur akuten Hämaturie und zur operativen Sanierung mit einer Gefässprothese führte. Durch die Traktion zur Entfernung der Pfannendachschale kam es zum Zug an der im Narbengebiet verklebten rigiden Gefässprothese und dadurch zum Gefässverschluss mit nachfolgender Ischämie und Logensyndrom.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1702_Weblinks_s30_1.jpg" alt="" width="684" height="668" /></p> <h2>Eigene Fälle</h2> <p>Bei den zwischen 1987 und 2012 in der Klinik St. Anna, Privatklinikgruppe Hirslanden, in Luzern persönlich durchgeführten 2325 primären Hüfttotalprothesenoperationen und 227 Revisionen ereigneten sich keine Gefässverletzungen. Zuvor noch – als Oberarzt an der Uniklinik Balgrist, Zürich – kam es in einem Fall zur Verletzung der Arteria iliaca externa (Fall 2). Bei den von 1987 bis 2012 implantierten 1015 primären Knieendoprothesen sowie 104 Knie-TP-Revisionen kam es in zwei Fällen zu Verletzungen der Arteria poplitea (Fall 3 und 4).</p> <h2>Fall 2</h2> <p>Bei einer 72-jährigen Patientin mit pertrochantärer Schenkelhalsfraktur rechts, Osteosynthese, Pseudarthrose und länger dauernder Bettlägerigkeit wurde eine Osteosynthesematerial-Entfernung durchgeführt und eine Hüfttotalprothese eingesetzt. Postoperativ kam es zu starken Schmerzen im Unterschenkel und fehlenden Fusspulsen rechts. Die Patientin wurde notfallmässig auf die Gefässchirurgie verlegt, eine laterale Lumbotomie und Revision wurden durchgeführt. Man fand wenig Hämatom im retroperitonealen Bereich und einen ventromedialen Einriss der Arteria iliaca externa auf Höhe des Acetabulums. Die dorsolaterale Hälfte der Arterie war erhalten. Durch Einrollen der Intima kam es zum Gefässverschluss und zur Ischämie des rechten Beines.<br />Der Schaden war zweifelsfrei durch die Spitze des Hohmann-Hebels verursacht worden. Auffallend war die massive Atrophie des M. iliopsoas. Dadurch war die Distanz zwischen ventralem Acetabulumrand und Arterie reduziert. Die beschädigte Stelle wurde mit einer Gefässprothese überbrückt. Im Rahmen der Revaskularisation kam es gleichentags zum Logensyndrom rechts und zur Logenspaltung. Die Extremität konnte erhalten werden. Nach 4 Monaten erreichte die Patientin eine schmerz- und stockfreie Gehleistung.</p> <h2>Fall 3</h2> <p>Bei einer 71-jährigen Patientin mit St. n. Patellektomie, fortgeschrittener Gonarthrose und Extensionsdefizit wurde 2011 eine navigierte Knietotalendoprothetik rechts ohne Blutsperre durchgeführt. Beim Entfernen des osteotomierten Tibiaplateaus tritt eine Massenblutung aus dem dorsalen Abschnitt auf. Dorsal am entfernten Tibiaplateau hängen Weichteilreste. Die Blutsperre-Manschette wird aufgeblasen und bis zum Eintreffen des Gefässchirurgen werden die weiteren OP-Schritte mit Entfernung der femoralen Anteile vervollständigt. Es gelingt von ventral her, durch die Lücke zwischen dem präparierten Tibiaplateau und den resezierten femoralen Kondylenanteilen die Arterie darzustellen. Es findet sich ein ventraler Einriss. Dieser dürfte durch das Abreissen von grossflächigen Narbenadhärenzen zwischen der dorsalen Tibiakante und dem Gefäss verursacht worden sein (Abb. 2, Pfeile). Nach primärer Gefässnaht wurde die TP-Implantation beendet. Der weitere Verlauf war komplikationsfrei. Es wurden für 3 Monate Antikoagulation und angiologische Kontrollen angeordnet.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1702_Weblinks_s30_2.jpg" alt="" width="686" height="650" /></p> <h2>Fall 4</h2> <p>Eine 78-jährige Patientin erhielt aufgrund einer Gonarthrose rechts 2013 eine navigierte Knietotalprothese links ohne Blutsperre. Beim Sägen des medialen Tibiaplateaus wurde die Arteria poplitea verletzt, es kam zu einer starken Blutung aus dem dorsalen Abschnitt. Die Blutsperre wurde aufgeblasen und der Gefässchirurg beigezogen. Bis zu dessen Eintreffen wurden die Knochenschnitte komplettiert. Die Revision erfolgte von ventral. Die Arterie wurde zur Hälfte mit der oszillierenden Säge verletzt. Dorsal war die Arterienwand durchgehend erhalten. Der Defekt wurde primär genäht. Der weitere Verlauf war komplikationsfrei. Antikoagulation für drei Monate und angiologische Kontrollen wurden angeordnet.</p> <h2>Fall 5</h2> <p>Ein 63-jähriger Patient war wegen Knieschmerzen und Gelenkserguss zugewiesen worden. Im Röntgenbild zeigte sich fortgeschrittene Gonarthrose. Bei der genauen Befragung wurden die Beschwerden als Claudicatio beschrieben. Die Fuss­pulse konnten nicht getastet werden. Der Ratschow-Test war hochpathologisch. Der Patient wurde dem Angiologen zugewiesen. Nach gefässchirurgischer Sanierung wurde 6 Monate später komplikationsfrei eine Knieprothese implantiert.</p> <h2>Management von Gefässverletzungen</h2> <p>Obwohl Gefässverletzungen bei der Implantation von Endoprothesen an Knie und Hüfte eine seltene Komplikation sind, muss jeder Operateur damit rechnen. Tritt diese Komplikation auf, entscheidet das rasche Handeln über den Erhalt der Extremität oder sogar über das Überleben. Die gefährlichste Situation sind extraperitoneale Blutungen aus grossen Gefässen, die primär dem Auge des Operateurs entzogen sind. Je nach Grösse der Verletzung kann es innert kurzer Zeit zur lebensbedrohlichen Situation kommen – vergleichbar mit einer Ruptur eines Aortenaneurysmas. Daher gilt: Meldet die Anästhesie eine – aufgrund des Hüftsitus nicht erklärbare – Kreislaufsituation, ist unverzüglich die vordere untere Lumbotomie durchzuführen. Diese einfache Technik muss jedem Hüftchirurgen bekannt sein. Zu den Details sei auf die wertvollen Hinweise im Buch von Ochsner hingewiesen.<sup>11</sup> Es gilt, die Blutung vordringlich zu stoppen. Die sachgerechte Wiederherstellung der Blutbahn ist Aufgabe des Gefässchirurgen.<br />Im Bereich des Kniegelenkes präsentiert sich die Situation weniger dramatisch. Wie die geschilderten Fälle 3 und 4 zeigen, kann mit der Blutsperre immer Zeit bis zum Eintreffen des Gefässchirurgen gewonnen werden. Werden die Knieprothesen in Blutsperre operiert, muss diese vor der definitiven Implantation der Komponenten geöffnet werden, damit der Operateur sich vergewissern kann, dass keine Verletzung grösserer Gefässe vorliegt.<br />Heimtückisch ist die Ischämie. Zwar ist diese nicht akut lebensbedrohlich, aber die Zeit zum Handeln ist ebenfalls limitiert. Eine rasche Überweisung an den Gefässchirurgen entscheidet über den Erhalt der Extremität. Wie Fall 1 zeigt, wurde die Situation falsch eingeschätzt. Spätestens nach dem Auftreten des Logensyndroms am ersten postoperativen Tag hätte an die ursächliche Ischämie gedacht werden müssen.</p> <h2>Präventive Massnahmen</h2> <p>Die Möglichkeit einer Gefässverletzung muss jedem Operateur jederzeit bewusst sein. Vor und unmittelbar nach jedem orthopädischen Eingriff ist der neurovaskuläre Status der operierten Extremität zu prüfen und aus legalen Gründen in der Krankengeschichte festzuhalten. Im geschilderten Fall 1 war – trotz bekannter Vorgeschichte und auf dem Röntgenbild sichtbarer Gefässprothese – weder vor noch nach der Operation der Pulsstatus in der Krankengeschichte vermerkt.<br />In die Planung einer Hüft- oder Knieendoprothese muss immer auch die Gefässsituation einbezogen werden, wie Fall 5 zeigt. Hätte man ungeachtet der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit eine Knieendoprothese eingesetzt, wäre das Risiko von Wundheilungsstörungen und einer Ischämie stark angestiegen.<br />Auch im Fall 1 hätte schon bei der Planung die in situ liegende Gefässprothese auffallen müssen. Bei den zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Extraktion der Pfannendachschale in unmittelbarer Nähe der Gefässprothese wäre sogar eine Operation in Anwesenheit des Gefässchirurgen gerechtfertigt gewesen. Die Erreichbarkeit eines Gefässchirurgen muss in der Endoprothetik jederzeit sichergestellt sein.<br />Leider wurde im Fall 3 der enge anatomische Bezug der dorsalen Vernarbungen und Osteophyten zur Arteria poplitea unterschätzt. Auch im Fall 4 wurde beim Sägen des Tibiaplateaus die anatomische Nachbarschaft zu wenig berücksichtigt und das Gefäss ungenügend geschützt. Wie Abbildung 3 zeigt, befindet sich der Gefäss-Nerven-Strang in unmittelbarer Nähe der Hinterwand des Tibiakopfes, einzig getrennt durch eine wenige Millimeter dünne Weichteilschicht. Nur die minutiöse Positionierung des schützenden Hohmann-Hebels an dieser Stelle kann einen Gefässschaden verhindern. Die Positionierung des Hebels im proximalen ventralen Sektor des Acetabulums ist bei der Hüft-TP-Implantation gefahrlos. Hingegen ist im kaudal-ventralen Sektor die Gefahr einer Beschädigung der Arteria iliaca externa respektive femoralis gross. Zu beachten ist insbesondere, dass die Arterie im Bereich des Leistenbandes wenig mobil ist und nicht wegrollen kann. Ist zudem der schützende Muskelmantel – vor allem der M. iliopsoas – bei älteren Menschen und nach längerer Immobilität hypotroph, steigt die Verletzungsgefahr.<br />Über die Gefahren bei der Positionierung der Schrauben von Stütz- oder Pfannendachschalen finden sich wertvolle Hinweise im Lehrbuch von Ochsner.<sup>12</sup> Ein stufenweises Bohren in Richtung des kranialen Knochenstocks der Beckenschaufel mit 20° mediodorsaler Abweichung mindert das Risiko.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1702_Weblinks_s30_3.jpg" alt="" width="684" height="890" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong class="Proxima-Condensed-Bold">1</strong> Dennis DA et al: Clin Orthop Relat Res 1987; (222): 255-60 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">2</strong> Bates MC, Crotty BH: Catheder Cardiovasc Interv 2006; 67(1): 151-4 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">3</strong> Simon JP, Van Raebroeckx A, Bellemans J: Acta Orthop Belg 2007; 73(4): 533-5 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">4</strong> Riouallon G, Zilber S, Allain J: Orthop Traumatol Surg Res 2009; 95(2): 554-8 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">5</strong> Kerens B et al: J Orthop 2013; 10(1): 38-40 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">6</strong> Nachbur B et al: Clin Orthop 1979; 141: 122-33 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">7</strong> Avisar E et al: J Orthop 2015; 12(3): 151-5 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">8</strong> Dua A et al: Vascular 2015; 23(5): 455-8 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">9 </strong>Rasmussen TJ: J Arthroplasty 1994; 9: 53-61 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">10</strong> Reilingh MD et al: J Med Case Reports 2009; 3: 86 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">11</strong> Ochsner PE, Nachbur B: Therapie bei Gefässverletzungen. In: Ochsner PE (Hrsg): Die Hüfttotalprothese. Implantationstechnik und lokale Komplikationen. Springer-Verlag, 2003. 198-9 <strong class="Proxima-Condensed-Bold">12</strong> Ochsner PE, Nachbur B: Präventive Massnahmen. In: Ochsner PE (Hrsg.): Die Hüfttotalprothese. Implantationstechnik und lokale Komplikationen. Springer-Verlag, 2003. 194-8</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...