Gleitpaarung in der Primär- und Revisionsendoprothetik

Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. Lukas Leitner, PhD

Ass. Dr. Marisa Valentini

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Medizinische Universität Graz

Korrespondierender Autor:

Priv.-Doz. Dr. Lukas Leitner, PhD

Leiter Sektion Hüftchirurgie, LKH Univ.-Klinikum Graz

E-Mail: lukas.leitner@medunigraz.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Abriebinduzierte Osteolysen, Metallionenspiegel-Anstieg und Keramikbruch sind zwar in der Revisionschirurgie noch relevant, sollten jedoch aufgrund der aktuell verwendeten Gleitpaarungen eine Seltenheit darstellen. Aufgrund neuer Materialien scheint die Gleitpaarung als limitierender Faktor für die Prothesenstandzeit somit an Relevanz zu verlieren. Die hier vorgestellten (Register-)Daten sollen für Kliniker:innen den aktuellen Wissensstand zu diesem Themengebiet zusammenfassen. Auf die Revisionssituation lassen sich diese Laborverhältnisse dagegen oft nicht umlegen: Hier wird auch improvisiert und mitunter auf „Mix & Match“ (die Kombination von Produkten verschiedener Hersteller) zurückgegriffen, wenn Verfügbarkeit und Invasivität dies nahelegen. Auch dazu werden in diesem Artikel aktuelle Empfehlungen zusammengefasst.

Keypoints

-

Während Keramik-Keramik-Gleitpaarungen allgemein den Ruf der Langlebigkeit genießen, konnte bisher in Metaanalysen kein signifikanter Vorteil verglichen mit modernen, hochquervernetzten Polyethylengleitpaarungen nachgewiesen werden.

-

Metall-Metall-Gleitpaarungen sollten laut aktueller Datenlage in Mitteleuropa, überspitzt ausgedrückt nur noch bei der Eisenbahn standardmäßig angewandt werden.

-

Mix & Match und „off-label use“-Versorgungen sind in der Revisionsendoprothetik rechtlich nicht völlig unbedenklich, jedoch in der Literatur häufig beschrieben.

-

Rechtlich ergibt sich bei Mix & Match das Problem, dass der Hersteller bei Versagen des Produktes aufgrund der nicht definitionskonformen Anwendung die Verantwortung für das Versagen dem Versorger übertragen könnte. Eine gut dokumentierte Patient:innenaufklärung ist hier präoperativ essenziell.

Die Wahl der Gleitpaarung basiert nicht ausschließlich auf evidenzbasierten Gesichtspunkten. Bei der Implantatauswahl spielen auch persönliche Erfahrungen, Meinungen, betriebswirtschaftliche Überlegungen sowie – nicht zu unterschätzen – Werbung und Affinität zu einem technischen Konzept eine Rolle.

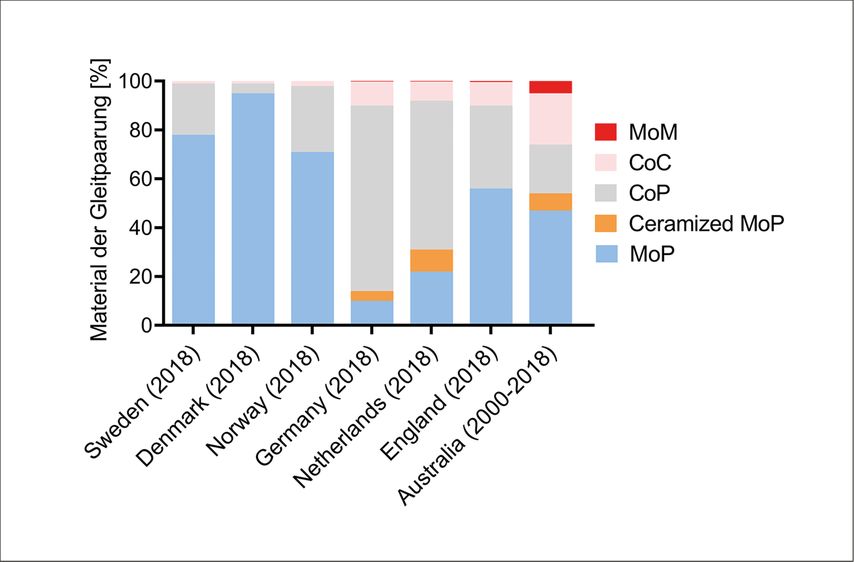

In Österreich könnte man beispielsweise eine hohe Affinität zu Keramik-auf-Keramik(CoC)-Gleitpaarungen feststellen. Genaues für Gesamt-Österreich ist aber nicht bekannt, da auch hierzu keine zentralen Aufzeichnungen geführt werden oder aktuell veröffentlicht wurden. Dieser Affinität zu CoC mögen negative Erfahrungen mit vormals verfügbaren Implantaten (Polyethylenabrieb, Metallose) zugrunde liegen, im Vergleich mit internationalen Registerdaten ist diese Versorgung jedoch eher eine Randerscheinung (Abb. 1).1

Abb. 1: Auswertung mehrerer internationaler Prothesenregisterdaten hinsichtlich Verwendung verschiedener Gleitpaarungsmaterialien (adaptiert nach Tsikandylakis et al. 2020).1 International besteht eine eindeutige Tendenz zur Verwendung von Polyethylen-Inlays (MoM = Metall auf Metall; CoC = Keramik auf Keramik; CoP = Keramik auf Polyethylen; MoP = Metall auf Polyethylen)

Mögliche Nachteile solcher regionaler/nationaler Spezifitäten manifestieren sich aufgrund der exzellenten Standzeiten moderner Implantate häufig erst im Langzeitverlauf oder womöglich auch erst in der Revisionssituation: Gerade das Versagen der Gleitpaarung (Abb. 2) bei fest osteointegrierten, z.T. nicht mehr marktverfügbaren Implantaten stellt hier eine besondere Herausforderung dar. Ein kompletter Systemtausch wäre ein größerer Eingriff als erforderlich, das Vermischen verschiedener Hersteller bei den Gleitpaarungen (sog. Mix & Match) wirft wiederum die Frage der Kompatibilität auf. Auch hier lässt sich anhand aktueller Daten eine Evidenz oder zumindest ein Konsens in vielen Punkten ableiten.

Abb. 2: Abriebinduzierte Dezentrierung mit konsekutiven Osteolysen (links), Keramikbruch (hier aufgrund eines Anwenderfehlers, Mitte) oder Revisionspflichtigkeit aufgrund der Freisetzung von Metallpartikeln/Ionen (rechts) sind zwar in der Revisionschirurgie noch relevant, sollten jedoch bei den aktuell verwendeten Materialien eine Seltenheit darstellen

Zusammenfassend bestätigt sich bereits beim Thema Gleitpaarungen, wo schon viele Richtungen eingeschlagen wurden, um sie anschließend wieder zu verlassen, dass trotz der großartigen Performance in der Hüftchirurgie noch viel Forschungs- und Erkenntnisbedarf besteht.

Gleitpaarungen und Daten

Abgesehen von den tribologischen Eigenschaften der jeweiligen Materialien zueinander, werden verschiedene Gleitpaarungen hinsichtlich ihrer Härte unterschieden und eingeteilt:

-

Hart-Weich-Gleitpaarungen: Hier artikuliert ein (mittlerweile hochquervernetztes) Polyethylen(PE)-Inlay mit einem Kopf aus Keramik (C) oder Metall (Me).

-

Hart-Hart-Gleitpaarungen: Diese Gleitpaarungen bestehen entweder vollständig aus C oder Me: Hart-Hart-Mischgleitpaarungen (CoMe) haben sich aufgrund ihrer negativen tribologischen Eigenschaften (Abrieb) bereits in der Vergangenheit nicht bewährt.

Im Folgenden werden verschiedene Materialkombinationen anhand ihrer Vor- und Nachteile gemäß aktueller Datenlage diskutiert.

Keramik-Keramik-Gleitpaarungen

CoC-Gleitpaarungen verdanken als härtestes verwendbares Material ihren hervorragenden Ruf der deutlichen Reduktion der Abriebpartikel, welche in vivo kaum mehr nachweisbar sind: Im Laborsetting ist die Menge der Abriebpartikel im Vergleich zu hochquervernetztem PE (HXLPE) immer noch deutlich geringer.2,3 Durch die Vermeidung von PE-Abrieb erwartet man sich eine Reduktion des Lysepotenzials auf den umliegenden Knochen. Auch die Problematik des Keramikbruches ist seit Einführung der Mischoxidkeramik (z.B. Biolox delta®, CeramTec®) deutlich in den Hintergrund gerückt.4 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bei Revisionen nach Bruch keramischer Gleitpaarungen nach großzügiger Synovektomie aufgrund der verbleibenden Partikel (Dreikörperverschleiß) eine abermalige CoC-Gleitpaarung zu verwenden ist.5

Die Verwendung von CoC-Gleitpaarungen scheint nicht speziell protektiv gegen Periimplantatinfektionen zu sein, eine Metaanalyse aus annähernd 20000 Fällen ergab keine signifikanten Unterschiede verglichen mit Hart-Weich-Gleitpaarungen.6

Bei CoC-Gleitpaarungen wird in 0,7–20,9% der Fälle von einer störenden Geräuschentwicklung berichtet.7,8 Ein Quietschen oder Klackern eines solchen Gelenkes stellte dabei in einer Metaanalyse zumeist keinen Revisionsgrund dar, kann jedoch bei Patient:innen eine hohe Unzufriedenheit mit der Versorgung verursachen.8

Während CoC-Gleitpaarungen allgemein den Ruf der Langlebigkeit genießen, konnte bisher in Metaanalysen bei Patient:innen <65a, verglichen mit aktuellen Hart-Weich-Gleitpaarungen, kein signifikanter Vorteil bzgl. Standzeit nachgewiesen werden.9

In rezenten nordamerikanischen Registerdaten wurden CoC-Gleitpaarungen sogar mit einem Risiko für erhöhte aseptische Lockerungsraten bei Patient:innen <55a in Verbindung gebracht, was die Debatte um die Überlegenheit dieses Materials erneut befeuern könnte.10

Metall/Keramik-Polyethylen-Gleitpaarungen

PE-basierte, und damit weich-harte Gleitpaarungen stellen in internationalen Registerdaten das mit Abstand meistverwendete Inlay-Material dar (Abb.1).1 Die große Verbesserung verglichen zum früher verwendeten, sehr abriebanfälligen PE mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE) ist das Quervernetzen mittels Gammabestrahlung (XPE) und in der neuesten Generation die Verwendung von Vitamin E als Antioxidans zur Reduktion freier Radikale (HXLPE).11 Anfängliche Bedenken einer womöglich stärkeren Osteolysewirkung der kleineren XPE-Partikel12 bestätigten sich in den vielversprechenden Registerdaten nicht (vgl. Annual Report, australisches Register 2016).

Die Hart-Weich-Gleitpaarungen (CoP, MoP) sind in diesem Artikel absichtlich als gemeinsame Entität zusammengefasst, da aktuelle Metaanalysen für HXLPE-basierte Gleitpaarungen mit Keramik- oder Metallköpfen keinen klinisch signifikanten Unterschied bzgl. Revisionsraten ergaben (vgl. Annual Report, australisches Register 2013 und nordirisches Register 2015), weshalb manche Arbeiten die Sinnhaftigkeit der zusätzlichen Kosten durch die Verwendung der Keramikköpfe infrage stellen.13 Das tribologische Rationale hinter der Verwendung von C-Köpfen mit HXLPE-Gleitpaarungen sind jedenfalls nochmals verringerte Verschleißwerte für C-Köpfe (bzw. keramisierte Me-Köpfe) verglichen mit Kobalt-Chrom-basierten Me-Köpfen.14

International ist die Verwendung von 32mm-Köpfen bei Hart-Weich-Gleitpaarungen am gängigsten, mit dem Rationale, die Abrieboberfläche zu reduzieren und bei sehr dünnen HXLPE-Komponenten Brüche und Risse im Randbereich zu vermeiden. Aktuelle Daten belegen jedoch keine erhöhte Revisions- oder Osteolyserate bei 36mm verglichen mit 32mm auf modernen HXLPE-Inlays.15–17

Metall-Metall-Gleitpaarungen

MoM-Gleitpaarungen wurden bis in die 1970er-Jahre häufig verwendet, dann jedoch von den ersten PE-basierten Gleitpaarungen abgelöst. Zu Beginn der Jahrtausendwende setzte ein neuerlicher Aufschwung ein, da sich in Simulatoruntersuchungen mit Großkopfsystemen (>36mm) und damit dem Aufkommen des Oberflächenersatzes als vermeintlich knochenschonendstes Verfahren nur minimalste Mengen metallischen Verschleißes feststellen ließen.18 Viele Implantatsysteme wurden jedoch bald wieder vom Markt genommen, da eine Welle negativer Berichte über Metallosen, Pseudotumoren und Hypersensibilisierung aufgrund hoher Metallkonzentrationen auftrat sowie in Registern verringerte Standzeiten und sogar Überlebensraten nachgewiesen werden konnten.19,20

Selbst wenn die Sinnhaftigkeit der MoM-Gleitpaarungen bei jungen männlichen Patienten weiterhin diskutiert wird und diese nach wie vor in niedrigen Fallserien implantiert werden, wurde etwa in einer Lancet-Arbeit von 2012 die Verwendung metallischer Großkopfsysteme nicht mehr empfohlen.21

Zusammenfassend hat sich die Überlegenheit der in Österreich häufig verwendeten CoC-Gleitpaarungen, verglichen mit (billigeren) HXLPE-basierten Lösungen, in Registern nicht manifestiert – weshalb die vermutlich überdurchschnittlich häufige Verwendung infrage gestellt werden kann. MoM-Gleitpaarungen finden in Mitteleuropa, überspitzt formuliert, nur noch bei der Eisenbahn eine breitere Anwendung.

Mix & Match und „off-label use“ in der Revisionssituation

In der Revisionssituation herrschen betreffend Wahl der Gleitpaarungen grundsätzlich dieselben Regeln wie in der Primärendoprothetik. Nicht mehr empfohlene Paarungen (z.B. Keramikkopf in Metallinlay) oder nicht kompatible Größen der Gleitpaarungen entsprechen einem „Mismatch“ und sollen nicht verwendet bzw. im Revisionsfall bei Möglichkeit gewechselt werden.

Anders gestaltet es sich beim sogenannten Mix & Match, also der Kombination von Produkten verschiedener Hersteller. Unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere wenn der Benefit für die Patient:innen überwiegen dürfte, gilt es als technisch legitim, Mix & Match anzuwenden.

Ein häufiges Beispiel wäre hier eine initial gut platzierte, gut osteointegrierte Pfannenkomponente mit der Notwendigkeit eines Schaftwechsels aufgrund einer periprothetischen Fraktur bei einem nicht mehr am Markt verfügbaren Prothesensystem. Ein Wechsel der gut verankerten Pfanne würde, insbesondere bei osteoporotischem Knochen, mit einem hohen Risiko für eine Komplikation und einer deutlichen Ausweitung des Eingriffes einhergehen. Als Chirurg:in ist hier abzuwägen, ob Mix & Match (Pfanne und Inlay belassen, Schaft und kompatibler Kopf eines neuen Herstellers) hier einen Benefit für die Patientin/den Patienten ergeben wird. Unabhängig vom endgültigen Vorgehen sind eine gut dokumentierte Aufklärung und Zustimmung zum gewählten Vorgehen entscheidend.

Dieser Fall stellt zusätzlich einen sogenannten „off-label use“ dar, das bedeutet, dass das Produkt anders eingesetzt wird, als in den Herstellerangaben definiert wurde. Als Begründung für den „off-label use“ gilt im obigen Beispiel, dass die Chirurgin/der Chirurg auf ein Produkt eines anderen Herstellers zurückgegriffen hat, da dieses erwartungsgemäß den Anforderungen der Situation entsprechen würde bzw. keine geeignetere Alternative verfügbar war.22

Legistisch ergibt sich dadurch das Problem, dass der Hersteller bei Versagen des Produktes aufgrund der nicht definitionskonformen Anwendung die Verantwortung für das Versagen dem Versorger übertragen könnte.

Im Zuge der „Implant and Patient Safety Initiative“ der EFORT wurden hierzu Evidenz- und Expertenkonsensus-basierte Empfehlungen ausgearbeitet, um eine möglichst sichere Verwendung von „off-label use“ sowie Mix & Match zu etablieren.22 Einige dieser Empfehlung sind hier zusammengefasst:

-

Vor der erwarteten Mix-&-Match-Situation sollten Chirurg:innen die Vor- und Nachteile für Patient:innen genau abwägen und diese im Aufklärungsbogen schriftlich dokumentieren.

-

Dennoch ist es entscheidend, dass nur kompatible Komponenten mittels Mix & Match kombiniert werden. Komponenten, die aufgrund Größe, Materialbeschaffenheit und/oder Beschädigung nicht kompatibel sind, zu kombinieren („Mismatch“), stellt einen chirurgischen Fehler dar. An dieser Stelle erscheint es uns relevant zu erwähnen, dass bei primären Vollkeramikköpfen nur ein kompatibler Konus desselben Herstellers verwendet werden darf, da diese beiden Komponenten herstellerspezifisch aufeinander abgestimmt sind.

-

Versorger sollten im Umgang der verwendeten „Off-label use“-Komponenten ein ausreichendes Training aufweisen und die Ergebnisse im Verlauf kontrollieren.

-

Aufgrund der häufig geübten Praxis von „off-label use“ und Mix & Match sowie der potenziellen medizinrechtlichen Problematiken werden noch weitere Forschung und Datensammlung zum Nachweis der Unbedenklichkeit dieser Versorgungen benötigt.

Revisionsköpfe mit Konus-Adapter

Bei einem Pfannenwechsel mit fest verankertem Schaft wird die ärztliche Entscheidung, diesen zu belassen, insofern zum Vorteil der Patient:innen sein, als kürzere OP-Zeiten und verminderter Blut- sowie Knochen- und damit Stabilitätsverlust zu erwarten sind.

In diesen Fällen ist die Aufbringung eines Metall-Adapter-Kopfsystems auf den vorhandenen, nicht herstellergleichen, unbeschädigten Konus des Schaftes üblich – was eine typische Mix-&-Match-Situation darstellt.23 Dieses Vorgehen ist bereits mit guten Ergebnissen in der Literatur beschrieben.24

Dem letzten Punkt der EFORT-Empfehlungen entsprechend haben wir alle Revisionseingriffe mit Keramikkopf-Konus-Adapter (n=306) an unserer Abteilung von 2005–2022 nachuntersucht (noch nicht publiziert), wobei kein einziger Fall von Konusabrieb oder -bruch bzw. Kopf- oder Inlaybruch in diesen Mix-&-Match-Situationen aufgetreten ist.

Einzementieren eines PE- oder Dual-mobility-Inlays in eine fest osteointegrierte Pfannenkomponente

Sofern die Entfernung einer gut verankerten Pfannenkomponente ärztlicherseits kontraindiziert erscheint, ist das Einzementieren eines PE-Inlays25 oder auch einer Dual-mobility-Pfanne („double socket technique“)26 eine in der Literatur beschriebene, akzeptierte Methode.

Hier handelt es sich sowohl um ein Beispiel für einen „off-label use“ als auch meistens um eine Mix-&-Match-Situation. Wichtig anzumerken ist, dass ein Zementinterface von 2–3mm sowie netzartiges Einkerben (>1mm) der glatten Metalloberfläche der ursprünglichen Pfanne für einen dauerhaften Halt empfohlen sind.27

Zusammenfassend lässt sich anmerken, dass die derzeitige Situation bzgl. Mix & Match unbefriedigend ist: Einerseits sollten seitens der Hersteller mehr Kompatibilitätsgarantien eingefordert werden, anderseits werden mehr Daten benötigt, welche die Unbedenklichkeit dieser genannten Methoden weiter untermauern. Abschließend sei nochmals auf die Wichtigkeit einer schriftlichen Zustimmung der Patient:innen, deren Wohl bei aller legistischen Überlegung stets im Vordergrund stehen sollte, bei „off-label use“ und Mix-&-Match-Versorgung hingewiesen.

Literatur:

1 Tsikandylakis G et al.: Global diversity in bearings in primary THA. EFORT Open 2020; 5(10): 763-75 2 Brockett C et al.: Friction of total hip replacements with different bearings and loading conditions. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2007; 81(2): 508-15 3 Williams S et al.: Wear and deformation of ceramic-on-polyethylene total hip replacements with joint laxity and swing phase microseparation. Proc Inst Mech Eng H 2003; 217(2): 147-53 4 Massin P et al.: Does Biolox Delta ceramic reduce the rate of component fractures in total hip replacement? Orthop Traumatol Surg Res 2014; 100(6 Suppl): S317-21 5 Traina F et al.: Revision of ceramic hip replacements for fracture of a ceramic component: AAOS exhibit selection. J Bone Joint Surg Am 2011; 93(24): e147 6 Hexter AT et al.: The effect of bearing surface on risk of periprosthetic joint infection in total hip arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. Bone Joint J 2018; 100-B(2): 134-42 7 Parvizi J et al.: Asqueaky reputation: the problem may be design-dependent. Clin Orthop Relat Res 2011; 469(6): 1598-605 8 Mai K et al.: Incidence of ‚squeaking‘ after ceramic-on-ceramic total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2010; 468(2): 413-7 9 Wyles CC et al.: There are no differences in short- to mid-term survivorship among total hip-bearing surface options: a network meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2015; 473(6): 2031-41 10 Prentice HA et al.: Revision risk in a cohort of US patients younger than 55 undergoing primary elective total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2022; 37(2): 303-11 11 Bracco P, Oral E: Vitamin E-stabilized UHMWPE for total joint implants: a review. Clin Orthop Relat Res 2011; 469(8): 2286-93 12 Ingram JH et al.: The influence of molecular weight, crosslinking and counterface roughness on TNF-alpha production by macrophages in response to ultra high molecular weight polyethylene particles. Biomaterials 2004; 25(17): 3511-22 13 Gosling OB et al.: A systematic review and meta-analysis of survivorship and wear rates of metal and ceramic heads articulating with polyethylene liners in total hip arthroplasty. Hip Int 2020; 30(6): 761-74 14 Galvin AL et al.: Wear and creep of highly crosslinked polyethylene against cobalt chrome and ceramic femoral heads. Proc Inst Mech Eng H 2010; 224(10): 1175-83 15 Comtesse S et al.: Wear and migration are not influenced by head size in a vitamin E-infused highly cross-linked polyethylene acetabular cup. Orthop Traumatol Surg Res 2021; 107(1): 102644 16 Nebergall AK et al.: Thirteen-year evaluation of highly cross-linked polyethylene articulating with either 28-mm or 36-mm femoral heads using radiostereometric analysis and computerized tomography. J Arthroplasty 2016; 31(9 Suppl): 269-76 17 Fransen BL et al.: Highly crosslinked polyethylene liner thickness does not influence survival in primary total hip arthroplasty after mean follow-up of 13 years: a study of 2,565 hips with a single design liner. J Arthroplasty 2023; 38(7 Suppl 2): S340-5 18 Affatato S et al.: Larger diameter bearings reduce wear in metal-on-metal hip implants. Clin Orthop Relat Res 2007; 456: 153-8 19 Hart AJ et al.: Lessons learnt from metal-on-metal hip arthroplasties will lead to safer innovation for all medical devices. Hip Int 2015; 25(4): 347-54 20 Pijls BG et al.: Increased mortality in metal-on-metal versus non-metal-on-metal primary total hip arthroplasty at 10 years and longer follow-up: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2016; 11(6): e0156051 21 Smith AJ et al.: Failure rates of stemmed metal-on-metal hip replacements: analysis of data from the National Joint Registry of England and Wales. Lancet 2012; 379(9822): 1199-204 22 Tucker K et al.: EFORT recommendations for off-label use, mix & match and mismatch in hip and knee arthroplasty. EFORT Open Rev 2021; 6(11): 982-1005 23 Weber P et al.: [Partial exchange in total hip arthroplasty: What can we combine?]Orthopade 2017; 46: 142-7 24 Helwig P et al.: Modular sleeves with ceramic heads in isolated acetabular cup revision in younger patients-laboratory and experimental analysis of suitability and clinical outcomes. Int Orthop 2013; 37(1): 15-9 25 Callaghan JJ et al.: Cementing acetabular liners into secure cementless shells for polyethylene wear provides durable mid-term fixation. Clin Orthop Relat Res 2012; 470(11): 3142-7 26 Wegrzyn J et al.: Cementation of a dual-mobility acetabular component into a well-fixed metal shell during revision total hip arthroplasty: a biomechanical validation. JOrthop Res 2013; 31(6): 991-7 27 Callaghan JJ et al.: Aconstrained liner cemented into a secure cementless acetabular shell. J Bone Joint Surg Am 2004; 86(10): 2206-11

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...