Fraktursonografie an der oberen Extremität bei Kindern

Autoren:

Dr. David Troxler1

Dr. Johannes Mayr2

1 Kinderspital Zentralschweiz Luzern

2 Kindertagesklinik Liestal

Korrespondenz:

E-Mail: david.troxler@luks.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Fraktursonografie hat in den letzten zehn Jahren durch die zunehmende Verbreitung von Point-of-Care-Ultraschall (POCUS) in der Pädiatrie erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser Artikel beschreibt die Grundlagen und die gängigsten Anwendungen der Fraktursonografie bei Kindern, mit einem besonderen Fokus auf die obere Extremität.

Keypoints

-

Bei Unsicherheit hilft oft ein Seitenvergleich weiter. Passt das Ultraschallergebnis nicht zur Klinik, ist im Zweifelsfall eine ergänzende Röntgenuntersuchung zu veranlassen.

-

Zusätzlich zur Dokumentation der Standardebene sollte der Knochen möglichst komplett umfahren sowie bei langen Röhrenknochen auch der dia-metaphysäre Übergang untersucht werden, um so viel Information wie möglich zu erhalten.

-

Der Schallkopf sollte ohne Kompression über das reichhaltig vorhandene Gel gleiten. Dazu muss die schallkopfführende Hand unbedingt abgestützt sein.

-

Fraktursonografie ist einfach zu erlernen und bereits nach wenigen Versuchen ist eine aussagekräftige Befundung möglich.

Grundlagen

Abb. 1b: Ultraschallbild des Handgelenks von volar und dorsal, elektronisch zusammengefügt zum besseren Vergleich

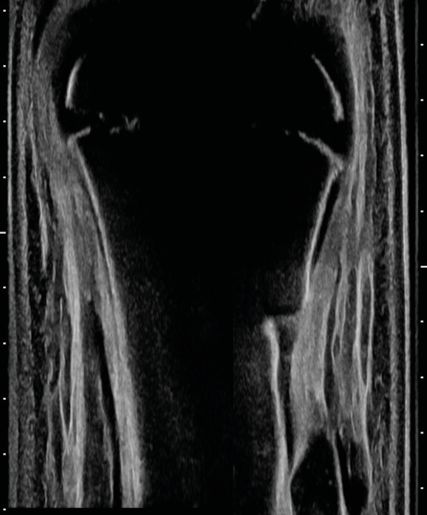

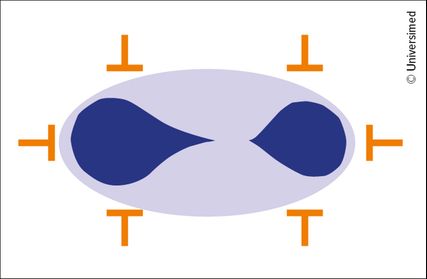

Für die Fraktursonografie werden in der Regel hochfrequente Linearschallköpfe verwendet. Die hohe Differenz der Schallleitungsgeschwindigkeit (Impedanz) zwischen Weichteilgewebe und Knochen führt dazu, dass die Schallwellen an der Grenzfläche zwischen Knochen und Weichteilen nahezu vollständig reflektiert werden. Wenn die Schallwellen im rechten Winkel auf die Knochenoberfläche treffen, erscheint diese als helle Linie im Ultraschallbild. Im Gegensatz zum Röntgenbild, das ein Summationsbild darstellt, zeigt der Ultraschall immer nur eine Oberfläche des Knochens (Abb. 1). Der in longitudinaler Richtung platzierte Schallkopf wird um den Knochen herumgeführt, um diesen möglichst von allen Seiten zu untersuchen. Während der gesamten Untersuchung sollte darauf geachtet werden, dass die verletzte Extremität möglichst wenig bewegt wird und dass der Schallkopf vorsichtig und ohne Druck geführt wird. Eine ausreichende Vorlaufstrecke, beispielsweise durch die Verwendung von reichlich Ultraschallgel, ist insbesondere bei oberflächennahen Strukturen, wie dem distalen Unterarm oder der Klavikula, von Vorteil.

Vorteile der Fraktursonografie

Neben der Reduktion von Röntgenstrahlen bietet die Sonografie zahlreiche weitere Vorteile. Die Fraktursonografie kann sowohl im Krankenhaus als auch in der Praxis direkt am Patientenbett durchgeführt werden. Die Beurteilung erfolgt unmittelbar, und eine entsprechende Therapie kann ohne Verzögerung eingeleitet werden. Kinder empfinden die Untersuchung oft als angenehmer, da sie in der spontan eingenommenen Schonhaltung durchgeführt werden kann und das kühle Ultraschallgel häufig als schmerzlindernd wahrgenommen wird.1

Die Fraktursonografie, insbesondere der Ausschluss von Frakturen, ist einfach zu erlernen. Bei Unsicherheiten kann ein Seitenvergleich mit der gesunden Gegenseite hilfreich sein. Mit fortgeschrittenen Kenntnissen können auch komplexere Frakturtypen korrekt beurteilt werden. Bei unklaren Frakturbildern mit Dislokation oder potenzieller sekundärer Dislokation wird jedoch weiterhin eine Röntgendiagnostik mit anschließender Stellungskontrolle im Verlauf empfohlen. Dies betrifft jedoch nur etwa 10–15% der Patienten, die initial aufgrund eines Frakturverdachts untersucht werden. In den übrigen Fällen ohne Fraktur oder mit stabilen Frakturen ist die Sonografie als Bildgebung ausreichend.2

Anwendungsbeispiele

Distaler Unterarm

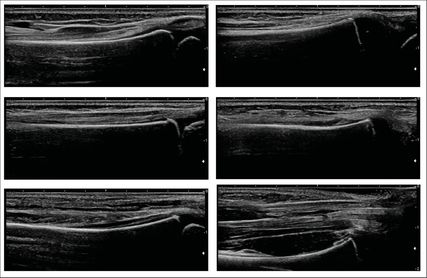

Abb. 2b: Untersuchungsdokumentation für die Fraktursonografie am distalen Vorderarm: links Radius, rechts Ulna, von oben nach unten: dorsal, lateral sowie volar. Unauffällige Untersuchung

Der distale Unterarm ist die am häufigsten frakturierte Körperregion im Kindes- und Jugendalter und eignet sich aufgrund seiner einfachen Darstellbarkeit besonders gut für die Erlernung der Fraktursonografie. Für alle langen Röhrenknochen sollten breite Linearschallköpfe (mindestens 5cm) verwendet werden. Die Standardebenen (Abb. 2) entsprechen einer dorsalen, volaren und seitlichen Aufnahme von Radius und Ulna. Idealerweise wird der Knochen mit dem in longitudinaler Richtung aufgesetzten Schallkopf umfahren, und bei diesem Vorgang werden Bilder in den Standardebenen dokumentiert. Bei Auffälligkeiten sollte zudem die Ebene der maximalen Dislokation dargestellt werden, sofern diese zwischen den Standardebenen liegt.

Im Vergleich zum Röntgenbild ist die Abbildung einer stabilen gestauchten Fraktur mit Wulstbildung gut zu erkennen (Abb. 3). Ein praktischer Tipp: Der Unterarm sollte auf einer Unterlage liegend geschallt werden, um Bewegungsartefakte und Druck zu minimieren. Um die volaren Ultraschallaufnahmen durchzuführen, kann der Unterarm zur Vermeidung der schmerzhaften Supination durch eine Drehung des Oberarms im Schultergelenk etwas „aufgerichtet“ untersucht werden. Eine Hilfsperson sollte dabei den Unterarm dorsal vorsichtig stützen, während der Untersucher die volaren Ultraschallaufnahmen anfertigt. Aktuelle Studien zeigen, dass auch eine Pflegefachperson ohne vorherige Ultraschallerfahrung bereits nach etwa 15 Untersuchungen eine Sensitivität von über 90% erreicht.3

Proximaler Humerus

Der proximale Humerus eignet sich aufgrund seiner exponierten Lage besonders gut für eine Ultraschalluntersuchung. Es werden dabei insbesondere die drei Ebenen von anterior, lateral und posterior mit dem in longitudinaler Richtung aufgesetzten Linearschallkopf untersucht. Eine vierte Ebene von medial ist nur sinnvoll, wenn die anderen drei Ebenen unauffällig sind. Sollte die Rotation schmerzhaft sein, kann der Arm von einer Hilfsperson gestützt und sanft im Ellbogen abduziert werden. Ist eine proximale Humerusfraktur sichtbar, sollte zumindest eine Ebene geröntgt werden, da am proximalen Humerus häufiger pathologische Frakturen aufgrund von Knochenzysten und anderen Läsionen auftreten, die mit dem Ultraschall nicht immer sicher ausgeschlossen werden können.

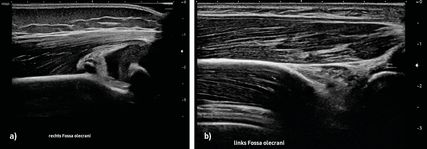

Ellbogen

Bei Schmerzen im Ellbogenbereich kann der Gelenkserguss (Hämarthros) im Ellbogengelenk richtungsweisend sein. Ist beim longitudinalen Längsschnitt durch die dorsal mittig gelegene Fossa olecrani der dort eingebettete Fettkörper durch einen Erguss abgehoben, besteht ein sogenanntes „positive fat pad sign“ (Abb. 4). In diesem Fall ist eine Fraktur im Kontext eines Traumas sehr wahrscheinlich, und eine Röntgendiagnostik ist indiziert. Ist kein Erguss ersichtlich, sollten bei entsprechender Klinik die extraartikulären Teile des Ellbogens, insbesondere der Radiushals und die proximale Ulna, nicht vergessen werden.

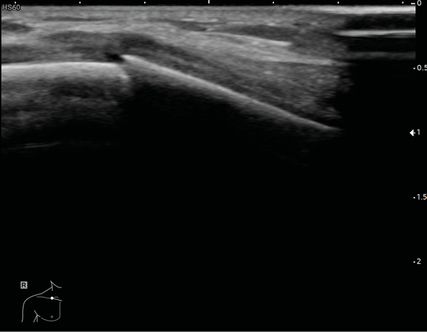

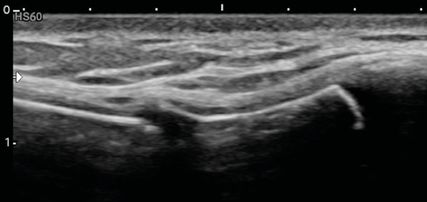

Metacarpalia und Phalangen

Aufgrund der feinen Strukturen sind für die Untersuchung von Metacarpalia und Phalangen Ultraschall-Linearschallköpfe mit Frequenzen von 12MHz und mehr zu empfehlen. Die Standardebenen beschränken sich auf eine dorsale und eine volare Aufnahme sowie eine seitliche Aufnahme für Digiti I, II und V. Identisch zu den anderen Lokalisationen wird auch hier empfohlen, sowohl dorsal als auch volar durch Abkippen des Schallkopfes bis zu 90% der Knochenoberfläche einzusehen.

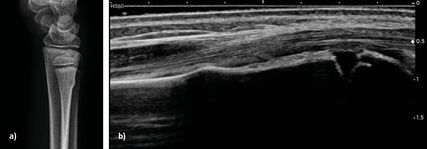

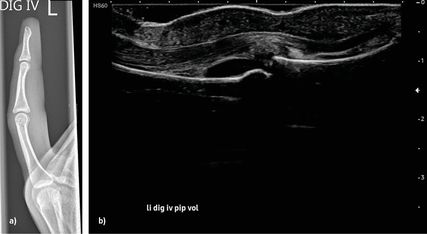

Abb. 5: Fingerröntgen mit sichtbarer Weichteilschwellung über dem proximalen Interphalangealgelenk (PIP, a). Fingerultraschall von volar mit sichtbarem Erguss im PIP (b)

Bei Schmerzen in den Interphalangealgelenken sollten seitliche Bilder sowohl von radial als auch von ulnar zur besseren Befundung ergänzt werden. Ein praktischer Tipp: Verletzte Gelenke werden häufig schmerzbedingt geschont und nicht gestreckt. Volarseitig sind jedoch die Frakturzeichen häufig besser erkennbar, insbesondere bei Hyperextensions-traumata. Daher sollte, wenn möglich, eine volare Ansicht dokumentiert werden. Kann auch mit einer entsprechenden Vorlaufstrecke, beispielsweise durch eine ausreichende Menge Ultraschallgel, keine gute volare Aufnahme durchgeführt werden, kann behelfsmäßig eine hochfrequente Curved-Sonde oder eine kürzere lineare Sonde (Hockeyschlägersonde) verwendet werden. Alternativ können verletzte Finger auch im Wasserbad untersucht werden, wodurch die Distanz zwischen Sonde und Finger nahezu beliebig vergrößert werden kann. Bei Gelenksverletzungen kann die Sonografie wertvolle Zusatzinformationen liefern. Neben dem Frakturausschluss kann auch ein auf dem Röntgenbild nur schwer sichtbares Hämatom im Gelenk, beispielsweise aufgrund einer Kapselläsion, nachgewiesen werden (Abb. 5).

Klavikula

Die Klavikula stellt aufgrund ihrer geschwungenen Struktur und ihres oberflächennahen Verlaufs eine gewisse technische Herausforderung dar. Mit etwas Übung können Klavikulafrakturen jedoch gut abgebildet werden (Abb. 6). Ein praktischer Tipp: Die Klavikula sollte mit 2 Fingern der nichtdominanten Untersucherhand vorsichtig gefühlt werden, dann sollte der mit viel Ultraschallgel versehene Schallkopf mit der dominanten Hand zwischen den Fingerkuppen aufgesetzt und so geführt werden. Die Standardebenen bestehen aus einer anterioren und einer kranialen Ansicht jeweils des lateralen, mittleren und medialen Drittels. Bei Kindern und Jugendlichen bis zu 12 Jahren reicht der sonografische Nachweis des Fragmentkontakts zur konservativen Behandlungsplanung. Bei jugendlichen Sportlern mit geringem Wachstums- und Korrekturpotenzial sowie einer längeren Heilungsdauer ist eine mögliche Verkürzung der Klavikula gegebenenfalls im Verlauf radiologisch zu kontrollieren.

Rippen und Sternum

Frakturen der Rippen und des Sternums können ebenfalls einfach und sicher diagnostiziert werden. Sie werden in Längsrichtung geschallt, primär im 90°-Winkel zum Körper. Bei Frakturverdacht können zwei um 45° gekippte Ebenen ergänzt werden. Bei Rippenfrakturen hat der Ultraschall das Röntgenbild bereits als Goldstandard abgelöst.4 Sternumfrakturen (Abb. 7) treten bei Kindern auch ohne direktes Trauma durch einfache Stauchung des Körpers beim Fall auf den Kopf oder die Füße auf.5

Beim typischen Krankheitsbild des Kleinkindes, das eine Extremität schont, jedoch keine klare Anamnese für eine Subluxation des Radiusköpfchens oder ein lokalisierbares Schmerzmaximum zeigt, kann die Sonografie sehr hilfreich sein. Ein kurzer Überblick über Klavikula, proximalen Humerus, Fossa olecrani und distalen Radius & Ulna kann dem geübten Untersucher in wenigen Minuten Klarheit verschaffen. Ist keine Fraktur ersichtlich, kann ein Repositionsmanöver versucht oder mittels Ultraschall nach einer Radiusköpfchensubluxation gesucht werden.

Literatur:

1 Troxler D et al.: Non-inferiority of point-of-care ultrasound compared to radiography to diagnose upper extremity fractures in children. Children (Basel) 2022; 9(10): 1496 2 Tsou PY et al.: Diagnostic accuracy of ultrasound for upper extremity fractures in children: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med 2021; 44: 383-94 3 Snelling PJ et al.: Describing the learning curve of novices for the diagnosis of paediatric distal forearm fractures using point-of-care ultrasound. Australas J Ultrasound Med 2022; 25(2): 66-73 4 Battle C et al.: Comparison of the use of lung ultrasound and chest radiography in the diagnosis of rib fractures: a systematic review. Emerg Med J 2019; 36(3): 185-90 5 Troxler D, Mayr J: POCUS diagnosis of sternal fractures in children without direct trauma-a case series. Children (Basel) 2022; 9(11): 1691

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...