©

Getty Images/iStockphoto

Die Labral-Bridge-Technik – ein Update: Erfahrungen und Weiterentwicklung

Jatros

Autor:

OA Dr. med. univ. Roman C. Ostermann

Die Praxis, 1170 Wien<br> E-Mail: ostermann@diepraxis-wien.at

30

Min. Lesezeit

15.11.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Labral-Bridge-Technik ist eine arthroskopische, anatomische knotenlose Technik zur Rekonstruktion des Kapsel-Labrum-Komplexes nach vorderer Schulterluxation, die seit mittlerweile 4 Jahren klinisch eingesetzt wird. Im Laufe dieser Zeit wurde die Technik technisch weiterentwickelt und ihre Anwendung auch auf dorsale Labrumläsionen ausgedehnt.</p>

<hr />

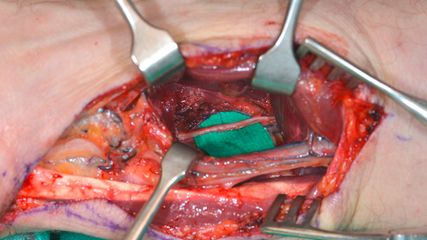

<p class="article-content"><p>Als Therapie der Wahl bei rezidivierender vorderer Schulterinstabilität ohne signifikanten Knochenverlust am vorderen unteren Glenoidrand wird nach wie vor eine arthroskopische Rekonstruktion des Kapsel-Labrum-Komplexes angesehen.<sup>1</sup> Um jedoch die richtige Indikation zu stellen, ist es Voraussetzung, zu wissen, wann denn ein Knochenverlust am vorderen unteren Glenoidrand überhaupt als signifikant zu betrachten ist. Genau hier kann uns die aktuelle Literatur jedoch noch keinen sicheren Wert nennen, vermutlich auch deshalb nicht, weil es weniger einen Absolutwert, sondern viel eher einen kritischen Bereich des Knochenverlustes abhängig von weiteren individuellen Patientenfaktoren geben dürfte. Lange Zeit galt ein Knochenverlust von 20–25 % des Glenoiddurchmessers auf „Bare spot“-Niveau als kritische Größe,<sup>2</sup> doch neue Arbeiten zeigen bereits ab deutlich geringeren Werten des Knochenverlustes (13,5 % ) eine signifikante Verschlechterung in den klinischen Instabilitäts-Scores der Patienten.<sup>3</sup> Die „kritische Zone“ dürfte somit, rechnet man Ungenauigkeiten der Messtechniken noch mit ein, am ehesten zwischen 10 % und 20 % liegen.<br /> Ein teilweises Überziehen der Indikationen, im Sinne der Versorgung von Patienten mit bereits in der kritischen Zone liegendem Knochenverlust mit einer reinen Weichteiltechnik, könnte einer der Gründe dafür sein, weshalb die arthroskopischen Techniken im Gegensatz zu offenen Kapsel-Limbus-Plastiken je nach Studie noch immer langfristige Rezidivinstabilitätsraten von 10–35 % zeigen.<sup>4, 5</sup> Im Wissen um die nicht restlos zufriedenstellenden Langzeitergebnisse nach klassischen arthroskopischen Kapsel-Limbus- Plastiken ist in den letzten Jahren eine Reihe von modifizierten und verfeinerten arthroskopischen Techniken präsentiert worden.<sup>1</sup><br /> Eine dieser neuen arthroskopischen Weichteiltechniken ist die Labral-Bridge- Methode, welche bereits in JATROS Orthopädie & Traumatologie Rheumatologie 2016 (Ausgabe 5, Seite 43ff) vorgestellt wurde. Bei dieser knotenlosen Technik wird in Anlehnung an die klassische offene Technik des Bankart-Repairs das Kapsel-Labrum- Gewebe mit einem flachen 1,5mm- Kunststofftape matratzennahtartig auch zwischen den einzelnen Ankern medial am Glenoidrand fixiert (Abb. 1).<sup>6</sup> Im Folgenden sollen nun ein kurzes Update und Erfahrungen sowie weitere Überlegungen zu dieser Technik vorgestellt werden.</p> <h2>Aktuelle Weiterentwicklung der Technik</h2> <p>Mittlerweile wird die Technik von mir seit etwa 4 Jahren durchgeführt, sie wurde im Lauf dieser Zeit stetig weiterentwickelt und hoffentlich dadurch verbessert. Die Grundüberlegung zur Technik war es, eine Rekonstruktion des Kapsel-Labrum- Komplexes durchzuführen, welche die ursprüngliche Anatomie so exakt wie möglich wiederherstellt, die biologischen Grundprinzipien der Gewebeheilung berücksichtigt, auf die wesentlichen Faktoren der Weichteilstabilität nach derzeitigem Wissensstand eingeht und möglichst wenig Kontakt von Fremdmaterial mit den agierenden Gelenkspartnern zulässt. Da die Reduktion des Kapselvolumens einen entscheidenden Teil einer erfolgreichen Limbusplastik darstellt, wurde in der ursprünglichen Beschreibung der Technik der erste Gewebestich bei etwa 5 Uhr noch mit einem Extra-FiberWire<sup>®</sup>-Faden (Arthrex Inc.) als normaler Schlaufenstich durchgeführt. Dies sollte den Süd-Nord- Gewebetransfer sicher gewährleisten und es wurde zusätzlich ein LabralTape<sup>®</sup> (Arthrex Inc.) mitbefestigt, mit dem dann die weiteren Matratzenstiche zwischen den Ankern durchgeführt wurden. Dieser FiberWire<sup>®</sup>-Faden wurde sehr rasch weggelassen, der erste Schlaufenstich nur mit dem LabralTape<sup>®</sup> durchgeführt und an der 5-Uhr-Position im ersten Anker befestigt.<br /> Ein FiberLink®-Faden (d. i. ein spezieller FiberWire<sup>®</sup>-Faden, der an einem Ende in einer Schlaufe endet, Arthrex Inc.) wurde gleichzeitig in diesem Gewebestich geparkt und nach Kürzen eines der beiden LabralTape<sup>®</sup>-Schenkels direkt am ersten Anker dazu verwendet, den verbleibenden LabralTape<sup>®</sup>-Schenkel mithilfe der Schlaufe wieder nach medial zu shutteln. So konnten dann die Matratzenstiche zwischen den weiteren Ankern jeweils von medial her durchgeführt werden.<br /> Störend erschien nun lediglich die Tatsache, dass somit bei der 5-Uhr-Position immer noch Fremdmaterial, nämlich der Schlaufenstich mit LabralTape<sup>®</sup>, über den neu kreierten Labrumwulst lief und so potenziell mit Knorpel des Oberarmkopfes in Kontakt kommen konnte, was wiederum reibungsbedingte Knorpelschäden verursachen hätte können. Bald wurde daher der erste Schlaufenstich bei der 5-Uhr-Position durch einen Mini-Matratzennahtstich mit dem LabralTape<sup>®</sup> ersetzt (Abb. 2). Mit diesem Mini-Matratzennahtstich lässt sich nun ein ausgezeichneter Süd-Nord-Gewebeshift durchführen und gleichzeitig wird dadurch verhindert, dass Fadenmaterial über den neuen Kapsel-Labrum-Wulst läuft, was wiederum den Saugnapfeffekt optimieren sollte und eine Knorpelabrasion eigentlich vollständig vermeidet (Abb. 3).<br /> Der Einsatz der Technik wurde weiters auch auf dorsale Labrumläsionen und Kim-Läsionen ausgeweitet und es lassen sich hier, zumindest soweit arthroskopisch beurteilbar, sehr gut dorsale Rekonstruktionen erzielen. Auch hierbei verläuft wie bei den vorderen Rekonstruktionen kein Fadenmaterial über den frisch rekonstruierten Labrumwulst. Liegt gleichzeitig eine refixationswürdige SLAP-Läsion vor, so kann vom obersten dorsalen Anker in diesen Fällen mit einer weiteren Matratzennaht der Bizepssehnenanker mitstabilisiert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1806_Weblinks_jatros_ortho_1806_s22_abb1-3.jpg" alt="" width="2149" height="985" /></p> <h2>Laufende Studien</h2> <p>Aufgrund folgender Überlegungen wurde des Weiteren eine anatomische Studie initiiert, die derzeit in Durchführung ist: Neben einer Reduktion des Kapselvolumens scheint vor allem das Einheilen des neu kreierten Kapsel-Labrum-Wulstes mit ausreichender Labrumhöhe ein entscheidender Faktor für den klinischen Erfolg einer Limbusplastik zu sein. Durch das Labrum wird prinzipiell die Pfanne vertieft und vergrößert, was den Konkavitäts- Kompressions-Effekt verbessert und den Kopf zentriert.<sup>7</sup> Eine Reduktion der Labrumhöhe um 80 % führt zumindest im Labor zu einer deutlichen Abnahme der Gelenkstabilität um bis zu 60 % .<sup>8</sup> Will man weiters eine möglichst suffiziente Gewebeeinheilung des neuen Labrumwulstes erreichen, so sollte der anatomische Labrum- Footprint durch die Rekonstruktion auch so gut wie möglich wieder abgedeckt werden. Deshalb wird derzeit in zuvor genannter Studie an anatomischen Präparaten untersucht, wie hoch sich der Kapsel- Labrum-Wulst rekonstruieren und der native Labrum-Footprint mit der Labral- Bridge-Technik im Vergleich zu einer geknoteten Standardtechnik wieder bedecken lässt. Soweit die ersten Ergebnisse eine Interpretation zulassen, dürfte mit der Labral-Bridge-Technik sowohl ein deutlich höherer Labrumwulst möglich sein als auch der native Labrum-Footprint deutlich weitflächiger wieder bedeckt werden können.<br /> In wenigen Wochen beginnen nun auch die Nachuntersuchungen zu den klinischen Ergebnissen der Labral-Bridge-Technik nach mindestens 2 Jahren. Hierbei soll zusätzlich das noch vorhandene Labrumvolumen bildgebungstechnisch mitbestimmt werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich der höhere technische Aufwand bei der Limbusrekonstruktion in Zukunft auch in den klinischen Ergebnissen widerspiegelt, auch wenn hierfür die 2-Jahres-Auswertungen wohl noch zu kurzfristig sind.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Durch die technische Weiterentwicklung der Technik wurden potenzielle Knorpelschäden durch Fadenmaterial weiter minimiert, da durch Anwendung eines Mini-Matratzennahtstichs an der 5-Uhr- Position kein Fremdmaterial mehr über den neu gebildeten Kapsel-Labrum-Wulst läuft. Durch die Ausdehnung der Anwendung dieser Technik auf dorsale Labrumläsionen hat sich das Einsatzgebiet erweitert. Erste Ergebnisse einer Kadaverstudie, welche die Labrumhöhe und Bedeckung des nativen Labrum-Footprints nach Rekonstruktion untersucht, sind vielversprechend.</p> </div></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Castagna A et al.: Arthroscopic Bankart repair: Have we finally reached a gold standard? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016; 24(2): 398-405 <strong>2</strong> Burkhart SS, De Beer JF: Traumatic glenohumeral bone defects and their relationship to failure of arthroscopic Bankart repairs: significance of the inverted-pear glenoid and the humeral engaging Hill- Sachs lesion. Arthroscopy 2000; 16(7): 677- 94 <strong>3</strong> Shaha JS et al: Redefining „critical“ bone loss in shoulder instability: functional outcomes worsen with „subcritical“ bone loss. Am J Sports Med 2015; 43(7): 1719-25 <strong>4</strong> Porcellini G et al.: Predisposing factors for recurrent shoulder dislocation after arthroscopic treatment. J Bone Joint Surg Am 2009; 91(11): 2537-42 <strong>5</strong> van der Linde JA et al.: Long-term results after arthroscopic shoulder stabilization using suture anchors: an 8- to 10-year follow- up. Am J Sports Med 2011; 39(11): 2396-403 <strong>6</strong> Ostermann RC et al.: The „labral bridge“: a novel technique for arthroscopic anatomic knotless Bankart repair. Arthrosc Tech 2015; 4(2): e91-5 <strong>7</strong> Fehringer EV et al.: The anteroinferior labrum helps center the humeral head on the glenoid. J Shoulder Elbow Surg 2003; 12(1): 53-8 <strong>8</strong> Lazarus MD et al.: Effect of a chondral-labral defect on glenoid concavity and glenohumeral stability. A cadaveric model. J Bone Joint Surg Am 1996; 78: 94-102</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

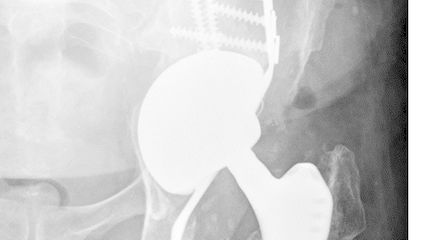

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...