©

Getty Images/iStockphoto

Die funktionelle Einheit von Meniskus und Knorpel

Jatros

Autor:

C. Patsch

Orthopädie & Sportchirurgie, Puchenau

Autor:

Dr. Florian Dirisamer

Orthopädie & Sportchirurgie, Puchenau<br>E-Mail: florian.dirisamer@orthopaedie-linz.com

30

Min. Lesezeit

23.02.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Ob die Meniskus-Allograft-Transplantation chondroprotektiv wirken kann, ist noch nicht eindeutig belegt. Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung können damit jedoch eindeutig erreicht werden.</p>

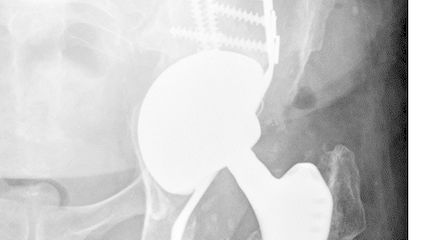

<hr />

<p class="article-content"><p>Über die große Bedeutung der Menisci für eine normale Kniegelenksfunktion besteht seit Langem wissenschaftlicher Konsens. Durch die ungünstige Kongruenz der Gelenkflächen sind die Menisci zum Formausgleich erforderlich. Biomechanische Daten zeigen eindrucksvoll, dass Meniskusverlust eine beträchtliche Reduktion der Kongruenz im betroffenen Kompartiment bewirkt, dass damit die femorotibiale Kontaktfläche sinkt und vice versa intraartikuläre Drücke steigen.<sup>1</sup> Mittel- bis längerfristig kann der Gelenkknorpel diesen Drücken nicht standhalten – es entstehen degenerative Knorpelschäden.<sup>2</sup> Fairbank hat bereits im Jahr 1948 die radiologischen Veränderungen nach Meniskusverlust beschrieben.<sup>3</sup> Wir wissen auch um den Zusammenhang von Arthroseprogression und Ausmaß der Meniskusresektion. Meniskuserhaltende Operationstechniken haben daher in der Prophylaxe von Knorpelschäden und in der Knorpelchirurgie eine große Bedeutung.</p> <h2>Chondroprotektion durch Bedeckung des Tibiaplateaus</h2> <p>Die Menisci bilden, bedingt durch ihre topografische Lagebeziehung, mit dem femoralen und tibialen Gelenkknorpel eine funktionelle Einheit. So sind sowohl der periphere submeniskale tibiale Knorpel als auch die subchondrale Platte dieser Region wesentlich dünner ausgeprägt im Vergleich zur zentralen nicht meniskusbedeckten Region.<sup>4</sup> Daraus kann die Interaktion von Meniskus und Knorpel gut abgeleitet werden. Ebenso wird die klinische Beobachtung, dass degenerative Knorpelschäden nach Meniskektomie bevorzugt in den peripheren tibialen Anteilen beginnen, dadurch nachvollziehbar. Das Ausmaß der Tibiaplateaubedeckung durch den Meniskus spielt also eine entscheidende knorpelschützende Rolle. In einem gesunden medialen Kniegelenkskompartiment sind etwa 46 % des Tibiaplateaus durch den Meniskus bedeckt. Nicht nur Verlust von Meniskusvolumen durch Resektion, sondern auch die Meniskusextrusion reduzieren diesen Wert. Eine starke Korrelation zwischen dem Areal der medialen Meniskusextrusion und dem Knorpelverlust in der Peripherie des medialen Tibiaplateaus konnte MR-tomografisch gezeigt werden.<sup>5, 6</sup><br /> Es ist also nicht nur das Meniskusvolumen an sich für eine physiologische Funktion entscheidend, sondern auch die Intaktheit der mechanischen Eigenschaften des Meniskus. Die Meniskusextrusion kann als Zeichen für den Verlust von Ringspannung angesehen werden, ohne die die axialen Kräfte nicht suffizient aufgenommen werden können. Die meniskale Ringstruktur kann etwa bei radiären Rissen, traumatischen Meniskuswurzelrissen („root tear“) oder aber auch im Rahmen von degenerativen Prozessen in Mitleidenschaft gezogen werden. So wurden strukturelle und funktionelle (biomechanische) Veränderungen der Meniskuswurzeln bei (prä-)arthrotischen Veränderungen eindrucksvoll gezeigt.<sup>7</sup> Auch ohne jeglichen Substanzverlust kann die mediale Tibiaplateaubedeckung bei Früharthrosen dadurch auf etwa 30 % reduziert sein.</p> <h2>Meniskus-Allograft-Transplantation (MAT)</h2> <p>Das Ziel der MAT sind die Rekonstruktion der Kniegelenksbiomechanik und damit die Limitierung der negativen Auswirkungen des Meniskusverlustes. Aus vorliegenden experimentellen Daten lässt sich dieser positive Einfluss auch gut nachvollziehen, die klinische Datenlage ist in dieser Frage zum Teil heterogen.<sup>8–12</sup> In einer aktuellen Metaanalyse mit über 1.000 Patienten aus 38 Studien konnte zumindest ein indirekter Nachweis der Chondroprotektion gezeigt werden.<sup>13</sup> Die Interaktion des Meniskustransplantates mit dem Knorpel ist zwar nicht so gut wie bei einem intakten nativen Meniskus, allerdings deutlich besser im Vergleich zur Meniskusdefizienz. Die Datenlage muss bei diesem Teilaspekt aber als insgesamt unzureichend bezeichnet werden, da quasi keine komparativen Daten vorliegen. Neben der knorpelschützenden Funktion soll auch eine Schmerzreduktion erreicht und die Gelenksfunktion verbessert werden. Diese beiden Ziele können, wie die Literaturergebnisse zeigen, eindeutig erreicht werden.<sup>12, 14</sup></p> <h2>Indikationen zur MAT</h2> <p>Es besteht gute Literaturevidenz, dass die Transplantation im lateralen Kompartiment insgesamt von größerer Bedeutung ist. Aufgrund der anatomischen Verhältnisse mit zwei mehr oder weniger konvexen Gelenkflächen ist deren Kongruenz besonders schlecht. Dadurch setzt die Knorpeldegeneration früher ein und schreitet auch rascher voran.<sup>15</sup> Die Indikation zur MAT wurde bei Athleten bisher sehr zurückhaltend gestellt. Aktuelle Daten zeigen allerdings auch bei Sportlern sehr gute Ergebnisse, sodass die Indikation hier eventuell vorsichtig erweitert werden kann.<sup>16</sup> Es herrscht breiter Konsens über die klassischen Indikationen zur MAT, die aktuell vom International Meniscus Reconstruction Experts Forum (IMREF) in einem Consensus Paper, an dem wir mitgearbeitet haben, publiziert wurden.<sup>17</sup><br /> Als Postmeniskektomiesyndrom wird ein unikompartimenteller Schmerz in einem meniskusdefizienten Kniegelenkskompartiment ohne höhergradige Chondropathie (>III° ICRS) bezeichnet. Als Basis gilt ein stabiles Gelenk ohne relevante Achsabweichung. Gegebenenfalls sind ergänzende Prozeduren – einzeitig oder mehrzeitig – erforderlich, um diese Grundlage zu schaffen. Einzelne Autoren konnten allerdings keinen Einfluss der Beinachse auf Ergebnisse und Versagensrate nachweisen.<sup>18</sup><br /> Aufgrund des vorhersagbaren ungünstigen Verlaufes wird von manchen Autoren auch die frühzeitige MAT bei jungen Patienten als Indikation angegeben. Die Zielsetzung der MAT wird naturgemäß durch das Vorliegen von degenerativen Veränderungen beeinträchtigt. Die Überlegung, zu einem Zeitpunkt zu transplantieren, zu dem noch keine Knorpelschäden bestehen, ist also durchaus nachvollziehbar. Eine generelle Empfehlung zur prophylaktischen MAT vor allem beim asymptomatischen Patienten erlaubt die Datenlage allerdings nicht.<sup>17, 19</sup> Aufgrund des Fehlens von Alternativen kann die MAT vor allem lateral im Einzelfall aber überlegt werden (Abb. 1).<br /> Die Chance auf Erfolg einer MAT wird entsprechend den zuvor beschriebenen Umständen mit zunehmenden degenerativen Gelenksveränderungen insgesamt geringer. Einige Arbeiten zeigen allerdings auch bei höhergradiger Degeneration des Kniegelenks (ICRS III°/IV°) zufriedenstellende klinische und funktionelle Ergebnisse.<sup>20, 21</sup> Im Vergleich zur Patientengruppe ohne arthrotische Veränderungen ist hier aber von einer höheren Versagensrate auszugehen. Die IMREF empfiehlt Zurückhaltung bei dieser Indikationsgruppe.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s50_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="793" /></p> <h2>MAT und Chondroprotektion</h2> <p>Der biomechanische Hintergrund für die MAT sind die unmittelbare Chondroprotektion und damit die Einflussnahme auf die Arthroseprogression. In experimentellen Studien wurde die Normalisierung der intraartikulären Druckverhältnisse nach lateraler MAT gezeigt. Die Autoren folgerten aus den Ergebnissen ihres Kadaverprojektes eine chondroprotektive Wirkung der MAT.<sup>1</sup><br /> Der Evidenzlevel der verfügbaren klinischen Studien ist leider durchwegs niedrig (IV). Verdonk et al konnten in ihrer Kohortenstudie bei 52 % der Patienten im Langzeitverlauf keine radiologische Gelenkspaltverschmälerung feststellen. MR-tomografisch wurde bei 47 % der Patienten keine Progression des femoralen und bei 41 % kein Voranschreiten des tibialen Knorpelschadens festgestellt.<sup>12</sup> Gonzalez-Lucena und Mitarbeiter konnten in einer Serie von 33 Patienten keinen Unterschied in der prä- und postoperativen radiologischen Gelenkspaltweite nachweisen, das Followup betrug 5–8 Jahre.<sup>22</sup> Vundelinckx et al berichten über Ergebnisse von 49 Patienten mit einem recht heterogenen Follow-up zwischen 5 und 15 Jahren anhand der Kellgren-Lawrence-Klassifikation. Bei 58 % der Patienten kam es zu keiner Progression der Osteoarthrose, bei 24 % kam es zum Voranschreiten um einen Grad, bei 18 % um zwei Grade; eine Verschlechterung um drei Grade trat nicht auf.<sup>23</sup><br /> Bei der Beurteilung der klinischen Studien gilt es allerdings zu beachten, dass hier einige Limitationen bestehen. Jedes nachuntersuchte Knie weist zum Zeitpunkt der Transplantation schon ein gewisses Maß an Degeneration auf. Über den individuellen natürlichen Verlauf der Arthroseprogression ohne MAT ist eine wissenschaftliche Aussage nicht zulässig. Darüber hinaus zeigt sich in den untersuchten Patientenkollektiven eine große Heterogenität bezüglich der Begleitpathologien (Beinachse, ligamentäre Stabilität, Knorpel).<br /> Die vorliegenden klinischen Studien haben gemeinsam, dass sie ohne Kontrollgruppe und naturgemäß auch ohne Randomisierung durchgeführt wurden, was die Qualität der Daten schmälert. Aufgrund der insgesamt guten klinischen Ergebnisse der MAT ist aber heute eine prospektiv randomisierte Studie „Transplantation vs. Meniskektomie“, die zur wissenschaftlichen Klärung der Frage der Chondroprotektion notwendig wäre, auch aus ethischen Gründen nicht vorstellbar.<br /> Die zuletzt publizierten Daten aus Asien konnten allerdings eine objektive chondroprotektive Wirkung durch Normalisierung der T2-Werte des Knorpels im MRT nach MAT eindrucksvoll darlegen.<sup>24</sup> Die klinischen Daten aus einer sehr sauber designten, noch nicht publizierten Pilotstudie (MeTEOR, Meniscal Transplantation and its effects on OA risk) weisen in die gleiche Richtung. Auf Basis dieser Vorstudie wird an einer großen prospektiven Multicenterstudie gearbeitet, um diese Frage weiter zu bearbeiten.</p> <h2>Fazit für die Praxis</h2> <p>Menisci und Gelenkknorpel bilden eine funktionelle Einheit. Nur bei intaktem Meniskus ist die wichtige chondroprotektive Funktion gewährleistet (Abb. 2). Dies gilt für das knorpelgesunde Kniegelenk, aber natürlich im gleichen – wenn nicht höheren – Ausmaß auch für das Knie mit Knorpelschäden. Bei funktionellem Meniskusverlust ist die MAT ein letztlich alternativloser Bestandteil der rekonstruktiven Kniechirurgie. Mit keinem anderen Verfahren kann derzeit der Zustand des funktionellen Meniskusverlustes kompensiert werden. Es erscheint aber umso wichtiger, durch meniskuserhaltendes Vorgehen das Auftreten des Postmeniskektomiesyndroms zu verhindern.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s50_abb2.jpg" alt="" width="2150" height="790" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> McDermott ID et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008; 16: 553-60 <strong>2</strong> Lohmander LS et al: Am J Sports Med 2007; 35: 1756-69 <strong>3</strong> Fairbank TJ: J Bone Joint Surg Br 1948; 30B: 664-70 <strong>4</strong> Ziegler R et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23: 2704-14 <strong>5</strong> Bloecker K et al: Osteoarthritis Cartilage 2013; 21: 419-27 <strong>6</strong> Bloecker K et al: Arthritis Care Res 2015; 67: 1545-52 <strong>7</strong> Abraham AC et al: Osteoarthritis Cartilage 2014; 22: 275-83 <strong>8</strong> Kazi HA et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23(1): 303-9 <strong>9</strong> McDermott ID et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004; 12: 130-5 <strong>10</strong> Rijk PC et al: Arthroscopy 2002; 18: 995-1001 <strong>11</strong> Samitier G et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23(1): 310-22 <strong>12</strong> Verdonk PCM et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006; 14: 694- 706 <strong>13</strong> Smith NA et al: Bone Joint Res 2015; 4: 93-8 <strong>14</strong> Elattar M et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011; 19: 147-57 <strong>15</strong> Walker PS, Erkman MJ: Clin Orthop Relat Res 1975; (109): 184-92 <strong>16</strong> Marcacci M et al: Am J Sports Med 2014; 42: 382-8 <strong>17</strong> Getgood A et al: Am J Sports Med 2016; 0363546516660064. [Epub ahead of print] <strong>18</strong> Stone KR et al: J Bone Joint Surg Br 2010; 92: 941-8 <strong>19</strong> Smith NA et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016; 24(9): 2923-35 <strong>20</strong> Stone KR et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23(1): 251-7 <strong>21</strong> Stone KR et al: Arthroscopy 2006; 22: 469-78 <strong>22</strong> González-Lucena G et al: Arthroscopy 2010; 26: 1633-40 <strong>23</strong> Vundelinckx B et al: Am J Sports Med 2010; 38: 2240-7 <strong>24</strong> Park SY et al: Eur Radiol 2016; [Epub ahead of print]</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...