Die habituelle CMC1-Instabilität des Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Autoren:

Dr. Alexandra Stauffer1,2

Priv.-Doz. Dr. Sebastian Farr1

1 Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie,

Orthopädisches Spital Speising, Wien

2 AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Traumazentrum Wien, Standort Wien-Meidling

E-Mail: alexandra.stauffer@oss.at

Habituelle CMC1-Instabilitäten gehen mit erheblichen Einschränkungen der Funktionalität, u.a. Kraftverlust bei fein- oder grobmotorischen Tätigkeiten, einher. Ein rekonstruktives Verfahren zur Steigerung der Stabilität und damit verbundenen Vermeidung von Folgeschäden erscheint sinnvoll.

Keypoints

-

Das CMC1-Gelenk ermöglicht durch eine einzigartige knöcherne und ligamentäre Konfiguration einen breiten Bewegungsumfang: Ab- und Adduktion, Extension und Flexion, Rotation, Opposition und Reposition.

-

Ursachen einer Instabilität sind vielfältig (u.a. habituell oder genetisch bedingt, traumatisch etc.).

-

Etliche rekonstruktive Verfahren zur Stabilitätssteigerung mittels FCR- oder APL-Sehnen oder anderen Strukturen stehen zur Verfügung.

-

Die Verwendung des APL-Sehnenstreifens ist eine gute Methode zur Steigerung der Stabilität des CMC1-Gelenkes unter Erhalt der Funktionalität.

Das Daumensattelgelenk, auch Carpometacarpal(CMC)1-Gelenk genannt, spielt eine wichtige funktionelle Rolle bei alltäglichen Bewegungen, welche sowohl feinmotorische (z.B. Spitzgriff) als auch grobmotorische Tätigkeiten (z.B. festes Zugreifen) beinhalten. Es handelt sich um ein konvex-konkaves Sattelgelenk, welches durch eine einzigartige Konfiguration des Trapeziums (konvex in der anteroposterioren Ansicht und konkav in der lateralen Ansicht) und der Basis des Metakarpalknochens (gegengleich zum Trapezium) ein weites Bewegungsausmaß ermöglicht.1–3 Umgeben wird dieses Gelenk von 16 Bändern, wobei vor allem das anteriore oblique, das dorsoradiale, das erste intermetakarpale, das posteriore oblique und das ulnare kollaterale Ligament die wichtigsten Stabilisatoren sind.4 Diese anatomische Konfiguration geht mit einer erhöhten Mobilität des Trapeziometakarpalgelenkes einher und ermöglicht somit die palmare Abduktion und Pronation des Daumens, nimmt jedoch eine verminderte Stabilität in Kauf.5

Klinik

Die Ursachen einer Instabilität sind mannigfaltig. Eine traumatische Luxation des CMC1-Gelenkes ist aufgrund des kräftigen Kapselbandapparates selten, jedoch kann eine axiale Krafteinwirkung auf die flektierte Basis des Mittelhandknochens des Daumens zu einem Riss der dorsalen Kapsel führen und somit eine (Sub-)Luxation verursachen.2 Eine Verletzung des dorsoradialen Ligaments dürfte dabei biomechanisch für traumatische Instabilitäten des CMC1-Gelenkes ausschlaggebend sein.6,7 Aufgrund der kräftigeren palmaren Gelenkskapsel ist diese Verletzung oft von Avulsionsfrakturen an der Basis des Mittelhandknochens begleitet.2 Weitere Ursachen einer Instabilität im CMC1-Gelenk sind idiopathische oder hormonell bedingte Bandlaxizitäten, genetische Prädisposition, insbesondere bei Kollagenmutationen (z.B. Ehlers-Danlos-Syndrom), oder repetitive Tätigkeiten mit Überbeanspruchung.8 Abnormale Gelenksflächen, z.B. ein erhöhter Slope bei Dysplasien des Trapeziums (siehe Abb. 1), führen zu einer Überbeanspruchung der Bänder und können Instabilitäten aggravieren.9,10

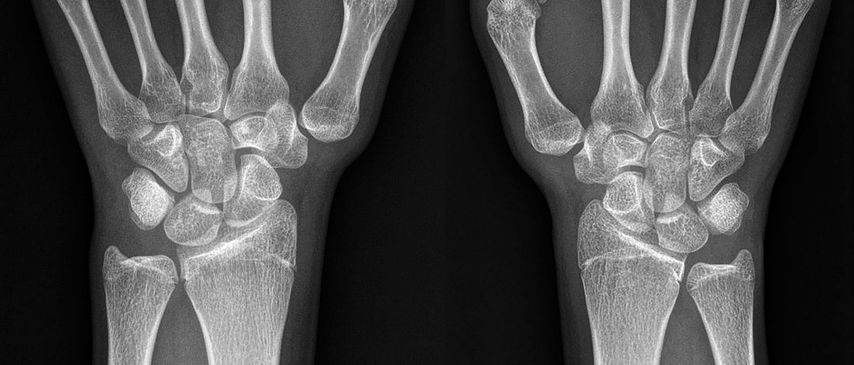

Abb. 1: Handgelenksröntgen einer 16-jährigen Patientin mit schmerzhafter CMC1-Instabilität rechts und deutlicher Trapeziumhypoplasie beidseits

Klinisch bemerkbar machen sich Instabilitäten durch Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Subluxationen, Schwellung in der Thenarregion8 und Kraftverlust. Vor allem beim kräftigen Spitzgriff zwischen Daumen und Zeigefinger kommt es dabei zu einer Translation der Basis des ersten Metacarpale nach dorsoradial. Geprüft wird die Stabilität des CMC1-Gelenkes, indem der Untersucher den Carpus mit einer Hand fixiert und mit der anderen das Metacarpale 1 im Schaftbereich umfasst. Anschließend wird versucht, den Daumen nach radial zu schieben, wobei es hier bei Instabilitäten des Gelenkes zu einer Translation über Schaftbreite kommen kann.11 Dokumentiert werden kann diese Translation auf Röntgenstressaufnahmen.

Chronische Instabilitäten, hervorgerufen durch habituelle Bandlaxizität, führen zu einem vermehrten Stress auf ligamentäre Strukturen an der Basis des ersten Metakarpalknochens und zu Gelenksfehlstellungen. Als Folge kommt es zu einer vermehrten Arthrose der betroffenen Gelenke (siehe Abb. 2 und Abb. 3). Diese Veränderungen gehen mit einer erheblichen Morbidität einher und betreffen vor allem postmenopausale Frauen.12 Nach Eaton und Littler wird die Arthrose des Daumensattelgelenkes in 4 Schweregrade eingeteilt.13 Der Schweregrad und die funktionellen Einschränkungen des CMC1-Gelenkes sind mitunter entscheidend bei der chirurgischen Indikationsstellung und machen den Großteil rekonstruktiver Eingriffe aus.5

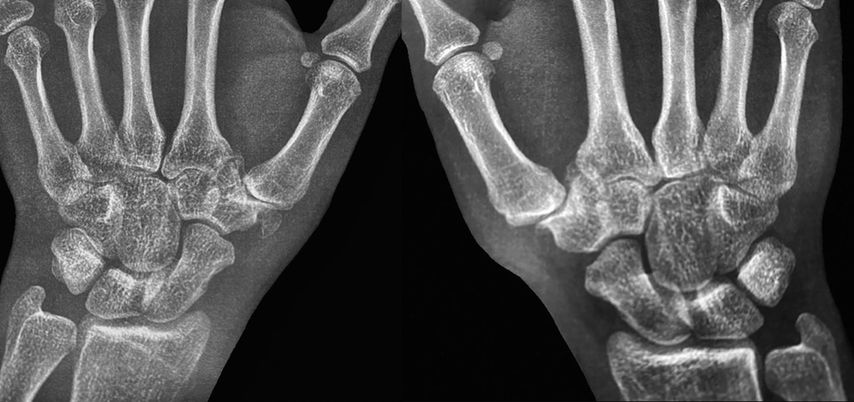

Abb. 2: Röntgen (Handgelenk a.p.) einer jungen erwachsenen Patientin mit manifester Rhizarthrose und Hypoplasie des Os trapezium beidseits. Der verminderte Gelenksabstand und die veränderte Basis des ersten Metacarpale links sind eindeutig ersichtlich (Eaton-Littler-Grad II). Rechts liegt ein verbreiterter Gelenksspalt entsprechend Grad I vor13

Abb. 3: Röntgenaufnahmen eines erwachsenen Patienten mit manifester Rhizarthrose aufgrund einer beidseitigen Hypoplasie des Trapeziums. Auf der linken Seite ist eine große Ossifikation medial des Trapeziums erkennbar (Eaton-Littler-Grad IV beidseits)13

Behandlung

Konservativ

Habituelle Instabilitäten des CMC1-Gelenkes können bereits in jungen Jahren symptomatisch werden. Initiale Therapieschritte beinhalten konservative Maßnahmen und bestehen aus medikamentöser Therapie, Schienung (Daumenbandage) und Ergotherapie inklusive Adaptierung der Alltagsbelastungen. Kommt es durch Überbelastung des CMC1-Gelenkes zu Schmerzen und funktionellen Einschränkungen, sind nichtsteroidale Antirheumatika zur Reduktion der Entzündungsreaktion und des Schmerzes kurzfristig indiziert.8 Als weitere Therapiemaßnahme kommen Schienen zum Einsatz. Hierfür wird eine Daumenschiene in Abduktionsstellung des Daumens angefertigt, um so eine Stabilisierung der Kapsel zu ermöglichen. Es existieren jedoch auch brauchbare Fertigprodukte zur Daumenschienung. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch eine ergotherapeutische Schulung der Patienten, um zusätzliche Überbeanspruchungen des Gelenkes zu vermeiden.

Chirurgisch

In vielen Fällen sind konservative Therapieversuche nicht ausreichend, da eine bestehende Instabilität des Gelenkes mit Folgeerscheinungen, z.B. incip. Rhizarthrose, einhergeht.12 Etliche chirurgische Verfahren stehen zur Rekonstruktion des CMC1-Gelenkes zur Auswahl.14 Historische Operationstechniken wurden von alternativen Operationsprinzipien abgelöst. Zum Einsatz kommen Verfahren, die einen Teil der Flexor-carpi-radialis(FCR)-Sehne verwenden, z.B. die modifizierte Eaton-Littler-Technik15, oder einen Teil der Abductor-pollicis-longus(APL)-Sehne, wie an unserer Klinik, oder andere Strukturen, wie z.B. Palmaris longus16 oder Anteile des Retinaculum extensorum17.

Die Originaltechnik von Eaton und Littler zur Stabilisierung des CMC1-Gelenkes mittels FCR-Sehne wurde 1973 beschrieben.13 Heutzutage kommt auch die modifizierte Technik nach Eaton und Littler zum Einsatz. Hierbei wird in einem offenen Verfahren ein etwa 10cm langer FCR-Sehnenstreifen proximal freipräpariert und durch einen extraartikulär verlaufenden Bohrkanal an der Basis des ersten Metacarpale geführt. Im Unterschied zum Originalverfahren wird bei der modifizierten Technik ein Abstand von etwa 2–2,5cm zum distalen Ende der FCR-Sehne eingehalten. Der FCR-Sehnenstreifen wird entlang des anterioren obliquen Ligaments als Verstärkung geführt und anschließend durch den Bohrkanal gezogen, unter der APL-Sehne geführt und mit sich selbst vernäht. Der FCR-Sehnenstreifen dient somit auch als Verstärkung des dorsoradialen und des palmaren Beak-Ligaments.15

Zur Stabilisierung des CMC1-Gelenkes verwendete Brunelli die gesamte APL-Sehne. Bei dieser Technik wird ein etwa 6cm langer Sehnenanteil proximal des Ansatzes abgesetzt. Im nächsten Schritt wird ein Kanal proximal des APL-Sehnenansatzes durch die Basis des ersten und zweiten Metacarpale gebohrt. Die Sehne wird nun durch die Bohrkanäle umgeleitet, wobei der Daumen in Abduktion gehalten wird, und schlussendlich mit dem Periost an der Basis des zweiten Metacarpale unter Zug vernäht.18

Im Gegensatz zu Brunelli verwenden Langer et al. einen distal gestielten APL-Sehnenstreifen vom dorsoradialen Anteil zur Rekonstruktion des CMC1-Gelenkes. Hierfür wird eine Knochenbrücke v-förmig im radiopalmaren Bereich des Os trapezium mittels Bohrer geschaffen, um anschließend den APL-Sehnenstreifen unterhalb der stehen gebliebenen Hälfte der APL-Sehne in das ulnopalmare Bohrloch einzuführen. Durch dieses Verfahren wird die lateralisierte Metakarpalbasis zurückgezogen. Nach Überprüfung der richtigen Spannung anhand der Stabilität des reponierten Gelenkes unter gleichzeitiger Heranführung der Daumenkuppe an das Zeigefingergrundglied wird der APL-Sehnenstreifen unter Zug mit dem Ansatz der APL-Sehne vernäht. Sollten noch Instabilitäten zurückbleiben, können zusätzlich dorsale oder ulnare Kapselanteile mit Knochenankern refixiert werden. Dieses OP-Verfahren zeigte in der nachuntersuchten Kohorte eine Reduktion des Instabilitätsgefühls mit einer subjektiven Kraftzunahme.11

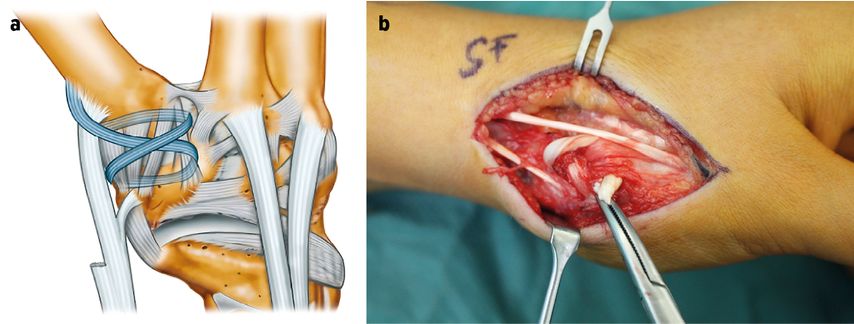

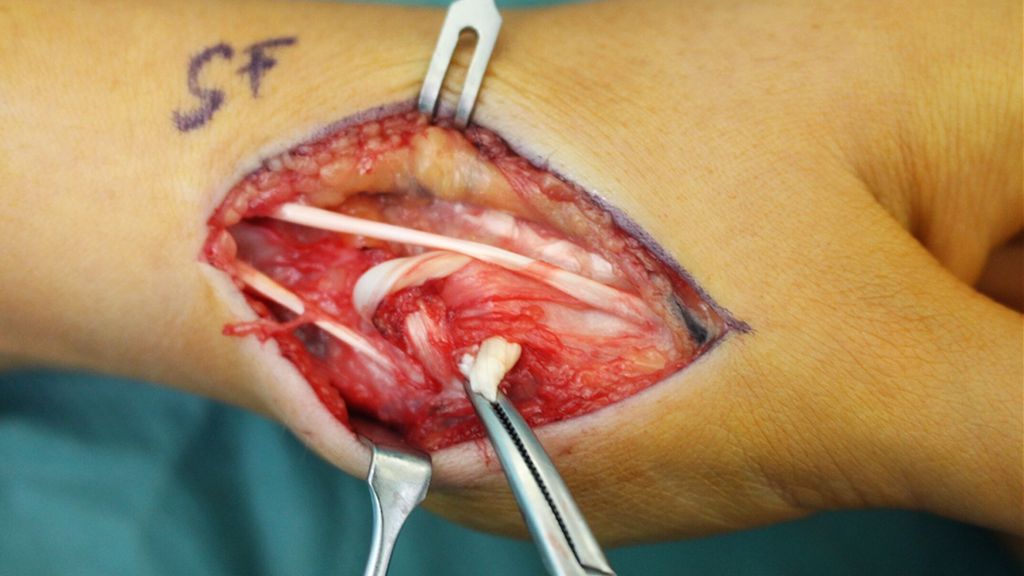

An unserer Klinik hat sich ebenfalls die Verwendung eines APL-Sehnenstreifens zur Stabilisierung des CMC1-Gelenkes etabliert. Hierfür wird ein longitudinaler Hautschnitt von etwa 5–6cm dorsoradial über dem CMC1-Gelenk durchgeführt, anschließend die APL-Sehne freipräpariert und ein Sehnenstreifen am Ansatz von proximal nach distal gelöst. Im Gegensatz zu Langers Verfahren wird kein intraossärer Kanal zur Rekonstruktion verwendet, sondern es werden stumpf zwei transverse Weichteilkanäle geschaffen. Diese sollten in der Tiefe unterhalb der Kapsel und der Ligamente liegen und es ist auf einen Abstand von 12–15mm zu achten. Der APL-Sehnenstreifen wird nun durch die transversen Weichteilkanäle in der Form einer 8er-Schlinge durchgezogen und mit FiberWire (Arthrex Inc., Naples, Florida) mit mehreren Knoten in sich vernäht (siehe Abb. 4). Im nächsten Schritt erfolgt die passive Stabilitätsprüfung. Das postoperative Prozedere besteht aus einer Daumenschiene in Abduktion für 6 Wochen und Ergotherapie. Eine sportliche Aktivität ist nach 12 Wochen gestattet.

Abb. 4: a) Schematische Darstellung des Operationsverfahrens. In Blau ist der APL-Sehnenstreifen dargestellt; gezeigt wird die Umleitung der Sehne um die Weichteilstrukturen in einer 8er-Schlinge19. b) Intraoperativer Situs. Der APL-Sehnenstreifen wurde hier bereits durch die vorgefertigten Weichteiltunnel in Form einer 8er-Schlinge gezogen

Zwischen 2009 und 2018 wurde dieses Verfahren an unserer Klinik bei 24 Patienten mit chronischer Instabilität des CMC1-Gelenkes angewendet. Eine Nachuntersuchung hinsichtlich klinischer Beschwerden und radiologischer Parameter war bei 12 Patienten (insgesamt 15 operierte Daumen; davon 3 links, 6 rechts, und 3 beidseitig) durchschnittlich 3,5 Jahre (1,3–5,8 Jahre) postoperativ möglich. Das durchschnittliche Alter bei Operation betrug 23,2 Jahre (7,4–41,3 Jahre). Alle Patienten waren mit dem postoperativen Ergebnis zufrieden und zeigten eine klinische Besserung hinsichtlich des DASH-Scores (durchschnittlich 13,3), des Schmerzes (VAS-Score in Ruhe durchschnittlich 1,1, bei Belastung 2,8) und des Nelson-Scores (durchschnittlich 87,7 im Vergleich zur nicht operierten Seite von 98,5). Eine funktionelle Besserung (Kapandji-Opposition durchschnittlich 9,8) und Zunahme der Greifkraft (durchschnittlich 24,6kg) wurden ebenfalls beobachtet. Nur eine Patientin berichtete von einem Rezidiv des Instabilitätsgefühls nach 3,5 Jahren postoperativ, jedoch ohne Notwendigkeit einer Revisionsoperation. Radiologisch wurde in 5 Fällen eine Hypoplasie des Os trapezium mit vermehrter mittel- bis hochgradiger Translation des ersten Metacarpale nach radial beobachtet. Fälle ohne Hypoplasie zeigten eine leichte bis mittlere Translation in radiologischen Stressaufnahmen.19

Zusammenfassung

Die habituelle CMC1-Luxation des Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellt eine nicht seltene Erkrankung dar, die erhebliche Auswirkungen auf die Funktionalität der betroffenen Patienten haben kann. Unterschiedliche Rekonstruktionstechniken zur Stabilisierung stehen zur Verfügung und sind von der Präferenz des Operateurs, von funktionellen Einschränkungen, Schmerzen und vom Schweregrad arthrotischer Veränderungen abhängig. Es bedarf weiterer Studien, um den langfristigen Erfolg rekonstruktiver Verfahren bei Vorliegen einer Dysplasie des Os trapezium beurteilen zu können. Ein frühzeitiges Erkennen der Problematik mit entsprechender konservativer oder gar chirurgischer Stabilisierung kann das Entstehen einer Rhizarthrose vermutlich hinauszögern oder gar verhindern.

Literatur:

1 Pieron AP: Acta Orthop Scand Suppl 1973; 148: 1-104 2 Bosmans B et al.: J Hand Surg Am 2008; 33(3): 438-41 3 Ladd AL et al.: Clin Orthop Relat Res 2014; 472(12): 3605-22 4 Imaeda T et al.: J Hand Surg 1993; 18(2): 226-31 5 Pellegrini VD: Clin Orthop Relat Res 2005; 438: 266-76 6 Strauch RJ et al.: J Hand Surg Am 1994; 19(1): 93-8 7 Colman M et al.: J Hand Surg Am 2007; 32(3): 310-7 8 Neumann DA, Bielefeld T: J Orthop Sports Phys Ther 2003; 33(7): 386-99 9 Kapandji AI, Heim UFA: Chir Main 2002; 21(2): 124-33 10 Ropars M et al.: J Hand Surg Eur Vol 2009; 34(2): 264-7 11 Langer MF et al.: Oper Orthop Traumatol 2015; 27(5): 414-26 12 Jonsson H et al.: Ann Rheum Dis 1996; 55(8): 540-3 13 Eaton RG et al.: J Hand Surg Am 1984; 9(5): 692-9 14 Kim JS et al.: J Orthop 2021; 25: 59-63 15 Iyengar K et al.: J Wrist Surg 2018; 7(3): 191-8 16 Botelheiro JC: J Hand Surg Br 2001; 26(2): 145-7 17 Kuhlmann JN: Chir Main 2001; 20(1): 93-100 18 Brunelli G et al.: J Hand Surg Br 1989; 14(2): 209-12 19 Stauffer A et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2020; 140(2): 275-82

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...