©

Getty Images/iStockphoto

Die Bedeutung der präoperativen Biopsie und der Resektionsränder in der Behandlung von Chondrosarkomen

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Daniel Müller

Universitätsklinik Balgrist, Zürich

Autor:

Dr. med. Sandro Hodel

Universitätsklinik Balgrist, Zürich<br> E-Mail: sandro.hodel@balgrist.ch

30

Min. Lesezeit

22.11.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Das Chondrosarkom betrifft im Gegensatz zu anderen primären Knochentumoren ältere Menschen und ist am häufigsten am Stammskelett lokalisiert. Da das Chondrosarkom weder strahlensensibel ist noch auf Chemotherapie anspricht, bleibt die chirurgische Resektion die Therapie der Wahl. Dem präoperativen Grading des Tumors anhand der Bildgebung und der histologischen Untersuchung der Biopsie kommt eine wichtige Bedeutung zu. Die weitere chirurgische Therapie hängt direkt von dieser Beurteilung ab, wobei eine klare, allgemein akzeptierte Definition der anzustrebenden Resektionsränder bei Chondrosarkomen bisher fehlt.</p>

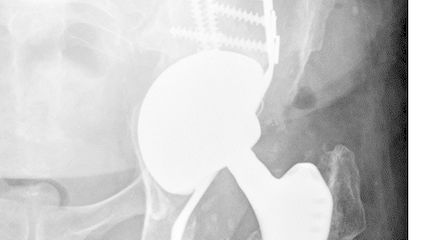

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Chondrosarkom ist der häufigste primäre maligne Knochentumor des älteren Menschen mit einer Inzidenz von 1:200 000/Jahr.</li> <li>Patienten mit einem Verdacht auf ein Chondrosarkom benötigen nebst einem konventionellen Röntgenbild eine MRI-Bildgebung mit Gadolinium zur exakten Darstellung der Tumorausdehnung. Die Diagnose wird anschliessend mithilfe einer Biopsie histologisch gestellt.</li> <li>Ein Spektrum von histologischen Subtypen mit unterschiedlichem klinischem Verhalten wird identifiziert, das von «Low grade»- bis hin zu dedifferenzierten «High grade»-Chondrosarkomen reicht.</li> <li>Die komplette Resektion ist meist die Therapie der Wahl beim Chondrosarkom, wobei die chirurgische Technik vom präoperativen histologischen Grading des Tumors abhängt.</li> </ul> </div> <h2>Epidemiologie</h2> <p>Das Chondrosarkom ist mit einer geschätzten Inzidenz von 1:200 000 pro Jahr der häufigste maligne Knochentumor bei älteren Menschen.<sup>1</sup> Ein Spektrum von histologischen Subtypen mit unterschiedlichem klinischem Verhalten wurde identifiziert, das von «Low grade»- bis hin zu dedifferenzierten «High grade»-Chondrosarkomen reicht. Ein Chondrosarkom kann einen beliebigen Teil des Skeletts betreffen, findet sich jedoch vorwiegend am Becken, Femur und proximalen Humerus.<sup>2</sup></p> <h2>Präoperative Diagnostik</h2> <p>Aufgrund des klinisch häufig unspezifischen Befundes ist die weitere Diagnostik mittels Bildgebung und Biopsie die erste Wahl beim Chondrosarkom. Als Ergänzung zum konventionellen Röntgenbild gilt die Magnetresonanztomografie (MRI) mit intravenösem Kontrastmittel als Bildgebung der Wahl. Die Planung der Biopsie sollte zusammen mit dem behandelnden Tumorchirurgen erfolgen, welcher anschliessend auch die chirurgische Resektion durchführen wird. Meistens wird beim Chondrosarkom eine CT-gesteuerte Stanzbiopsie durchgeführt. Die Biopsie sollte innerhalb des Tumors an dem Ort erfolgen, wo die höchste Dedifferenzierung des Chondrosarkoms radiologisch vermutet wird. Planerisch muss die Biopsie im Bereich des chirurgischen Zugangsweges gewählt werden, damit der Biopsiekanal später bei der Operation in toto exzidiert werden kann. Ansonsten besteht potenziell die Gefahr, dass Tumorzellen, welche in den Biopsiekanal verschleppt wurden, zu einem Lokalrezidiv führen. Zusätzlich sollte die Bildung eines Hämatoms vermieden werden, um eine lokale Streuung der Tumorzellen zu vermeiden.<br /> Das histologische Grading besteht beim konventionellen Chondrosarkom aus Grad I–III (Grad I = «low grade», Grad II–III = «high grade»), zusätzlich werden noch das dedifferenzierte Chondrosarkom sowie seltenere Entitäten wie das mesenchymale, klarzellige, myxoide und myxoid-extraskelettale Chondrosarkom beschrieben. Obwohl das präoperative histologische Grading beim Chondrosarkom nachweislich mit einer hohen Inter- und Intra- Rater-Variabilität assoziiert ist, bleibt die bildgestützte Biopsie die Standarddiagnostik.<sup>3–6</sup> Bei «High grade»-Chondrosarkomen sollte bei Erstdiagnose zwingend zusätzlich ein Thorax/Abdomen-CT als Staging- Untersuchung durchgeführt werden.</p> <h2>Behandlung</h2> <p>Unter Berücksichtigung der klinischen, histologischen und radiologischen Diagnostik wird die weitere Therapie eingeleitet. Die komplette chirurgische Resektion bleibt der Goldstandard der Behandlung, da das Chondrosarkom weder strahlennoch chemosensibel ist.<sup>7</sup> Die chirurgische Therapie reicht hierbei von der intraläsionalen Curettage bei «Low grade»-Chondrosarkomen an den langen Röhrenknochen bis hin zur kompletten Resektion und komplexen Rekonstruktion bei «High grade»- Chondrosarkomen.<sup>8, 9</sup> Somit kommt dem präoperativen korrekten Grading des Chondrosarkoms eine grosse Bedeutung zu, da die Operationsplanung davon abhängt. Aufgrund der wesentlichen Verbesserungen der extremitätenerhaltenden Chirurgie in der Vergangenheit kann häufig selbst bei ausgedehnten Resektionen eine Amputation vermieden sowie eine funktionell zufriedenstellende Rekonstruktion mittels Tumorprothese oder Knochenersatz (Allograft) erreicht werden. Sollte in Ausnahmefällen eine komplette Resektion nicht möglich sein, z.B. aufgrund der assoziierten Morbidität des Eingriffs, des Patientenwunsches oder der Komorbiditäten, ist eine adjuvante Strahlentherapie zu erwägen.</p> <h2>Herausforderungen für den Tumorchirurgen</h2> <p><strong>Der «biopsy sampling error»</strong><br /> Ein präzises und zuverlässiges präoperatives Grading ist erforderlich, um die geeignetste chirurgische Therapie auszuwählen und Unter- oder Überbehandlungen zu vermeiden. Das definitive histologische Grading des resezierten Tumors kann jedoch vom mittels Biopsie gewonnenen präoperativen Grading abweichen und wird in der Literatur als «biopsy sampling error» bezeichnet. Es wird berichtet, dass diese Fehleinschätzung des Gradings von Chondrosarkomen bei bis zu 41 % der Biopsien auftreten kann, vermutlich mit einer höheren Inzidenz bei Tumoren des Beckens.<sup>10</sup> Die Auswirkungen dieser «biopsy sampling errors» auf die Lokalrezidivrate und das Gesamtüberleben der Patienten mit einem Chondrosarkom bleiben bisher unklar. Falls die präoperative Einschätzung des histologischen Gradings fehlerhaft ist, besteht nämlich die Gefahr einer inadäquaten Planung der Resektion. Deshalb sollte insbesondere bei grossen axialen Chondrosarkomen das präoperative histologische Grading der Biopsie kritisch in Zusammenschau mit der Bildgebung an einem interdisziplinären Sarkomboard diskutiert werden. Im Zweifelsfall kann eine Rebiopsie erfolgen und/oder eine komplette Resektion angestrebt werden. In unserer Kohorte von 68 Patienten an der Universitätsklinik Balgrist zeigte sich eine Prävalenz an «biopsy sampling errors» von 14,7 % . Wir fanden bei den betroffenen 10 Patienten weder eine höhere Lokalrezidivrate noch ein kürzeres Gesamtüberleben. Jedoch musste bei 2 Patienten zur lokalen Tumorkontrolle eine Nachresektion durchgeführt werden.<sup>11</sup></p> <p><strong>Die Planung und Qualität der Resektionsränder</strong><br /> Bei «Low grade»-Chondrosarkomen an den Röhrenknochen der Extremitäten konnte gezeigt werden, dass mit Curettage und lokaler adjuvanter Therapie weder die Lokalrezidivrate noch das Gesamtüberleben kompromittiert werden. Im Gegensatz dazu ist bei «High grade»-Chondrosarkomen eine inadäquate Resektion mit einer höheren Lokalrezidivrate und einem kürzeren Gesamtüberleben assoziiert. Was gilt jedoch nach heutigem Stand des Wissens als «adäquate Resektion»? Die Definition einer adäquaten Resektion wird in der Literatur der orthopädischen Tumorchirurgie noch immer kontrovers diskutiert und seit Enneking<sup>12</sup> wurden verschiedene Klassifikationen propagiert.<sup>13–15</sup> Bisher wurde, wie von Wittekind vorgeschlagen, die metrische Distanz zwischen Resektionslinie und Tumor in Millimetern dokumentiert.<sup>15</sup> Allerdings konnte bisher keine Studie die Bedeutung einer anatomischen Barriere im Bereich des marginalsten Resektionsrandes beim Chondrosarkom des Knochens nachweisen.<sup>16, 17</sup> In einer kürzlich publizierten, retrospektiven Studie gelang es uns nachzuweisen, dass eine niedrigere Lokalrezidivrate erzielt wurde, wenn eine intakte anatomische Barriere am knappsten Resektionsrand vorhanden war (biologische Barriere: z.B. Faszie, Periost), unabhängig von der gemessenen absoluten Distanz des Tumors zum Resektionsrand in Millimetern.<sup>11</sup> Dies ist insbesondere bei der Planung von extremitätenerhaltenden Eingriffen von Bedeutung, da dies eine marginale Resektion in der Nähe von neurovaskulären Strukturen erlaubt, ohne die Prognose des Patienten zu verschlechtern, falls eine intakte anatomische Barriere erhalten und mitreseziert werden kann.<br /> Einheitliche Kriterien der histopathologischen Beurteilung des Resektionsrandes sind deshalb zwingend notwendig für die Reproduzierbarkeit zukünftiger Forschung. Die Diskussion, welche Kriterien eine «adäquate» chirurgische Resektion erfüllen muss, ist längst nicht abgeschlossen. Wie in unserer Studie gezeigt wurde, scheint aber die metrische Distanz der Resektionsränder zugunsten der Qualität des Gewebes am Schnittrand an Bedeutung zu verlieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1804_Weblinks_lo_ortho_1804_s38_abb1-4.jpg" alt="" width="2091" height="2374" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Grimer RJ et al.: J Bone Joint Surg Am 2000; 8: 1203-4 <strong>2</strong> Gitelis S et al.: J Bone Joint Surg Am 1981; 63: 1248-57 <strong>3</strong> Eefting D et al.: Am J Surg Pathol 2009; 33: 50-7 <strong>4</strong> Rosenthal DI et al.: Radiology 1984; 150: 21-6 <strong>5</strong> Saifuddin A et al.: Clin Radiol 2004; 59: 268-72 <strong>6</strong> Yoshimura Y et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2013; 133: 1225-31 <strong>7</strong> Van Maldegem AM et al.: Clin Sarcoma Res 2014; 4: 11 <strong>8</strong> Abdikarimov KG et al.: Eur J Surg Oncol 2012; 38: 874-5 <strong>9</strong> Hanna SA et al.: Eur J Surg Oncol 2009; 35: 1343-7 <strong>10</strong> Roitman PD et al.: Clin Orthop Relat Res 2017; 475: 808-14 <strong>11</strong> Hodel S et al.: Canc Manag Res 2018; 21: 3765-71 <strong>12</strong> Enneking WF et al.: Clin Orthop Relat Res 1980; 153: 106-20 <strong>13</strong> Hoang K et al.: Iowa Orthop J 2015; 35: 181-6 <strong>14</strong> Dürr HR et al.: Unfallchirurg 2014; 117: 593-9 <strong>15</strong> Wittekind C et al.: Cancer 2009; 115: 3483-8 <strong>16</strong> Mc Kee MD et al.: J Surg Oncol 2004; 85: 68-76 17 Bertrand TE et al.: Clin Orthop Relat Res 2015; 474: 677-83</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...