Diagnostik und Rekonstruktion iatrogener Nervenläsionen an der oberen Extremität

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. Stefan Salminger, PhD

Dr. Veith Moser

Priv.-Doz. Dr. Thomas Hausner

AUVA-Traumazentrum Wien

Standort Lorenz Böhler

E-Mail: stefan.salminger@auva.at

Trotz größter Sorgfalt und Erfahrung kann es bei chirurgischen Eingriffen zu iatrogenen Nervenläsionen kommen. Die Unzufriedenheitsrate betroffener Patienten ist hoch und häufig enden diese Fälle in gerichtlichen Prozessen. Die rasche, richtige Reaktion auf ein Nerventrauma ist der Hauptfaktor, welcher über den Erfolg der Schadensbegrenzung oder gar -behebung entscheidet. In diesem Artikel möchten wir gemäß unseren Erfahrungen auf dem Gebiet der peripheren Nervenrekonstruktion über die richtige und effiziente Diagnostik sowie die rekonstruktiven Möglichkeiten informieren.

Iatrogene Nervenverletzungen nehmen nicht nur einen immer größer werdenden Anteil in der peripheren Nervenchirurgie ein, sondern haben leider öfters auch ein gerichtliches Nachspiel. Obwohl die verschiedenen Mechanismen der Schädigung peripherer Nerven hinreichend bekannt sind, ist die Inzidenz solcher Läsionen steigend.3, 4–13 Diese Arbeit soll das Bewusstsein für iatrogene Nervenläsionen schärfen und Ärzte aller Fachrichtungen zu rascher und effizienter interdisziplinärer Zusammenarbeit motivieren.

Die klassischen iatrogenen Schädigungsmechanismen neben der chirurgischen Intervention/Durchtrennung sind die falsche oder schlechte Lagerung des Patienten, Platzierung von Haken, Nähten oder Blutsperren, Gipsanlagen oder Schienen, aber auch direkte Traumatisierungen durch Punktionsnadeln oder thermische Schäden, z.B. bei zementierten Hüftendoprothesen.1,2,4–6,8–13

Aber auch der Patient selbst kann Risikofaktoren mit sich bringen. Hier sind ein hohes Alter, das männliche Geschlecht, vaskuläre Erkrankungen, multiple Sklerose, nutritiv-toxische und diabetesbedingte Polyneuropathien, Nikotinabusus und Hypertonie als Risikofaktoren zu nennen. Aufgrund dieser bekannten Risikofaktoren kann es vor allem vaskulär bedingt zu chronischen, allerdings subklinischen Nervenschäden kommen. Dies führt zu einer erhöhten Vulnerabilität des Nervs und zur klinisch relevanten Schädigung in Folge eines erneuten geringfügigen Traumas.

Die Symptome bei Nervenschäden reichen von Parästhesien, Schmerzen, Taubheitsgefühlen und motorischer Schwäche bis hin zur vollständigen sensiblen und motorischen Parese. Diese Symptome sind gerade postoperativ selten eindeutig und der kausale Zusammenhang ist oft nicht klar erkennbar.

Seddon und Sunderland haben bereits Mitte des letzten Jahrhunderts Nervenschäden klassifiziert und ihren Einteilungen auch eine Regenerationswahrscheinlichkeit zugeordnet.14 Zusätzlich hat Millesi eine dreistufige Klassifikation der Fibrose bei Nervenschädigung aufgestellt.15 Die Pathogenese solcher Läsionen ist allerdings meist nicht genau nachvollziehbar, andererseits beruht die oben genannte Klassifikation auf dem intraoperativen Lokalbefund des betroffenen Nervs; somit ist eine klare Behandlungsrichtlinie schwer zu formulieren.

Der Erfolg etwaiger Maßnahmen zur Nervenrekonstruktion ist aber vor allem von der Zeit zwischen Läsion und Rekonstruktion abhängig. Dies stellt meist das größte Problem dar, da aufgrund mangelnder Kenntnis und Aufmerksamkeit oft sehr lange zugewartet wird, die erhoffte Spontanregeneration jedoch ausbleibt. Somit sind die entscheidenden Faktoren für ein zufriedenstellendes rekonstruktives Ergebnis die Art und das Ausmaß der Schädigung sowie die Zeit zwischen Läsion, Diagnose und schließlich Rekonstruktion.

Diagnosestellung

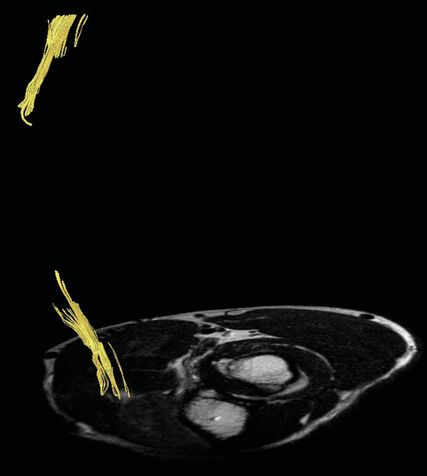

Die rasche Diagnose und kompetente Weiterbehandlung sind das wichtigste Ziel sowohl für den Erfolg der Nervenrekonstruktion als auch, um langwierige gerichtliche Nachspiele zu vermeiden. Abgesehen von der ausführlichen Anamnese, Rücksprache mit dem Erstbehandler und der profunden klinischen Untersuchung (Tinel-Hoffmann-Zeichen etc.) kommt dem hochauflösenden Ultraschall mittlerweile besonders große Bedeutung zu. Zusammen mit Magnetresonanztomografie (MRT) (Abb.1), Nervenleitgeschwindigkeitsmessung (NLG) und Elektromyografie (EMG) lässt sich eine zuverlässige Aussage über die Schädigung des Nervs treffen.9,16–19

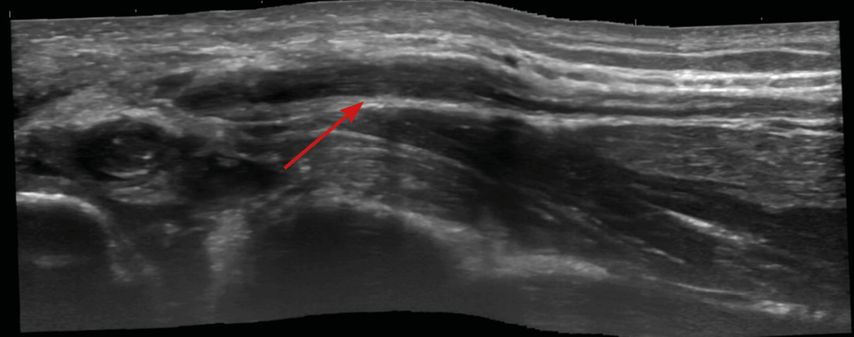

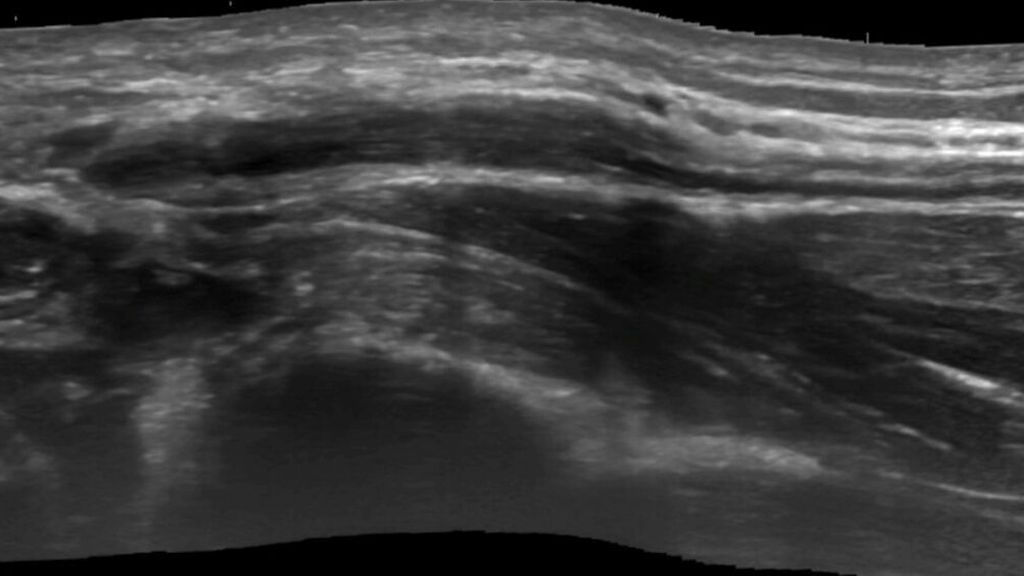

Die Elektrodiagnostik (NLG und EMG) hat in der klinischen Routine an den meisten Kliniken noch immer einen großen Stellenwert, obwohl sie in der Akutphase nur wenig zur Diagnostik und Therapieplanung beisteuern kann. Mithilfe der Elektrodiagnostik kann eine Neurapraxie (i.e. funktionelle Nervenschädigung, spontan und komplett reversibel) verlässlich von einer strukturellen Nervenschädigung unterschieden werden.9,18,19 Für die weitere Therapieplanung ist diese Information zwar ein guter Hinweis darauf, ob man zuwarten oder aber operativ tätig werden solle, allerdings ist sie für die detaillierte OP-Planung unzureichend. In den Händen eines erfahrenen Radiologen können mithilfe des hochauflösenden Ultraschalls (Abb.2) präzise Aussagen über den Zustand und die Pathologie des Nervs getroffen werden und so kann die Einleitung einer adäquaten Therapie ermöglicht werden.18

Der hochauflösende Ultraschall hat sich im Rahmen der Diagnose von Kompressionssyndromen, Nerventumoren und traumatischen Läsionen als verlässliches Instrument etabliert und kann in der Diagnose von iatrogenen Nervenläsionen genauere Hinweise auf Vernarbungen, Hämatome, Lokalisation, Lagebeziehungen (z.B. zu Osteosyntheseplatten) und Zustand des Nervs (z.B. Schwellung) geben.9,18,19

Der große Vorteil der Ultraschalldiagnostik liegt in der Tatsache, dass es sich um ein dynamisches Verfahren (im Gegensatz zur MRT) handelt. Weiters ermöglicht der hochauflösende Ultraschall exakt gezielte Nervenblockaden. Diese sind sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapieplanung von großer Bedeutung.

Betroffene Nerven und ihre Verletzungsmechanismen

Die meisten iatrogenen Nervenverletzungen treten infolge operativer Eingriffe auf. Der Anteil an intraoperativ verursachten oder unmittelbar mit dem Eingriff in Zusammenhang stehenden Läsionen liegt in der Literatur zwischen 57% und 94%.6,8,10,11 Durch Nichterkennen oder Übersehen der Nervenstruktur oder Traktion/Kompression durch Haken oder Nähte kann ein Nerv durchtrennt oder in anderer Weise geschädigt werden.

An der oberen Extremität ist am häufigsten der N. medianus betroffen. Der N.medianus und dessen Ramus palmaris werden besonders häufig im Rahmen der häufig durchgeführten Karpaltunnelspaltungen verletzt.6,8,11 Der N. radialis und auch dessen Ramus superficialis werden klassischer Weise bei Oberarmverplattungen, aber auch bei Osteosynthesen am distalen Radius geschädigt.6,8 Der Ramus superficialis ist weiters bei der häufig durchgeführten Spaltung des 1. Strecksehnenfaches (Tendovaginitis de Quervain) und bei der Behandlung der Rhizarthrose sehr gefährdet.

Beim N. ulnaris werden verschiedenste Schädigungsmechanismen beschrieben, wie Injektionen, Osteosynthesematerialentfernungen, Ganglionentfernungen, Dekompression des Kubitaltunnels, Revisionsarthroplastiken am Ellenbogen6,8 und arthroskopische Eingriffe am Ellenbogen. Bei der Neurolyse aufgrund eines Sulcus-nervi-ulnaris-Syndroms kommt es zwar kaum zu Verletzungen des N.ulnaris selbst, aber immer wieder zu Schädigungen des R.posterior des N.cutaneus antebrachii medialis. Weiters wurden auch iatrogene Schäden am N.axillaris und N.musculocutaneous bei offenen oder arthroskopischen Eingriffen an der Schulter beschrieben.13 Durchaus am schwersten wiegend sind die iatrogenen Schäden am proximalen Plexus brachialis selbst, die z.B. bei der Entfernung von gut- oder bösartigen Tumoren im lateralen Halsdreieck vorkommen.6

An der unteren Extremität ist eine Vielzahl iatrogener Nervenläsionen beschrieben, die vorwiegend im Rahmen von Gelenksersatzoperationen verursacht werden. Im Patientenkollektiv von Piza-Katzer et al. sind 47% der iatrogenen Nervenläsionen auf orthopädische Operationen zurückzuführen.7,8 Aufgrund von Vernarbungen des Gewebes (es verhindert zusätzlich das Gleiten des Nerven) und der somit schlechteren Trennung und Identifizierung von nervalen Strukturen stellen Rezidiveingriffe ein höheres Risiko dar, eine iatrogene Nervenläsion zu verursachen.

Chirurgische Therapieoptionen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen. Wichtig ist zu wissen, dass der Erfolg einer Rekonstruktion motorischer Nerven sehr von der Zeit zwischen Läsion und Rekonstruktion abhängt. Liegt die Läsion deutlich über 6Monate zurück, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gelähmte und atrophierte Muskel nach Nervenrekonstruktion eines proximalen Defektes wieder seine Funktion aufnimmt, relativ gering. Dies liegt vor allem daran, dass der Muskel mit seinen Endplatten bereits ausgeprägte und irreversible Atrophien vorweist, wenn die regenerierenden Axone ihr Zielorgan erreichen. Doch auch in diesen Fällen gibt es chirurgische Therapieoptionen, wie beispielsweise Sehnen- beziehungsweise Muskeltransfers zur funktionellen Verbesserung.

Die primäre Rekonstruktion eines iatrogenen Nervenschadens stellt allerdings eher eine Seltenheit dar, da in der Regel der Schaden nicht unmittelbar intraoperativ erkannt wird. Am häufigsten werden sekundäre Rekonstruktionen durchgeführt, gefolgt von tertiären Rekonstruktionen im Sinne von Sehnen- bzw. Muskeltransfers.

Wird die Läsion dagegen frühzeitig erkannt, so ergibt sich eine Reihe an nervenchirurgischen Optionen für ein bestmögliches rekonstruktives Ergebnis:

Bei sichtbaren morphologischen Schäden am Nerv, aber erhaltener Kontinuität (In-continuitatem-Läsionen):

-

Neurolyse und Spaltung des Epineuriums. Hierdurch wird der Umgebungsdruck auf die Axone, Schwannzellen und Myelinscheiden gemindert, weiters die Diffusion zur Ernährung der neuronalen Zellen verbessert.

-

Teilersatz des geschädigten Nervs mit Nerventransplantaten

-

Entfernung etwaiger Fremdkörper (z.B. Osteosynthesematerial), Narben, Hämatome etc., die in Nahebeziehung zu dem geschädigten Nerv stehen und lokalen Druck und Irritationen verursachen.

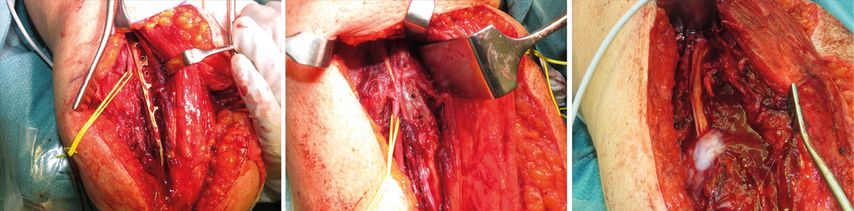

Bei Kontinuitätsverlust: Generelles Ziel hierbei ist die Wiederherstellung der Kontinuität durch mikrochirurgische, epineurale Adaptationsnähte (je nach Nervenkaliber Ethilon 8-0 bis 11-0). Es darf dabei keinerlei Spannung auf den Nähten lasten, außerdem soll möglichst wenig Nahtmaterial, nur so viel wie für eine gute Adaptation notwendig ist, verwendet werden, um die intraneurale Narbenbildung möglichst gering zu halten (Abb.3).20

Abb. 3: N.-radialis-Läsion am Oberarm: Osteosynthesematerial-Entfernung, Resektion des Neuroma in continuitatem und Rekonstruktion mit N.-suralis-Transplantaten

-

Direkte Wiederherstellung einer spannungsfreien Kontinuität beider Nervenenden (selten; z.B. gut möglich bei glatten Schnittverletzungen ohne Substanzverlust)

-

Wiederherstellung einer spannungsfreien Kontinuität mittels Nerventransplantaten, z.B. N. suralis (autologe Nerventransplantate zur Überbrückung eines Nervensubstanzdefektes, wenn bei direkter Naht zu viel Spannung auf den Nähten lasten würde). In ausgewählten Fällen können speziell aufbereitete Nerven von Organspendern verwendet werden (Fa. Axogen).

-

Zusätzlich zur Rekonstruktion eines proximalen Defekts Erhaltung der Vitalität in der Zielmuskulatur mittels distalem End-zu-Seit-Nerventransfer an einen funktionierenden Nerv bei langen Regenerationsstrecken/-zeiten.

Bei Verlust des proximalen Stumpfes (z.B. Wurzelausriss bei Plexus-brachialis-Läsionen):

-

Nerventransfer von einem Spendernerv, der eine kognitiv möglichst ähnliche Funktion wie der Empfängernerv ausführt. In solchen Fällen wird entweder eine End-zu-Seit-Koaptation des distalen Stumpfendes an einen funktionierenden Nerv durchgeführt oder aber auch eine Faszikelgruppe des gesunden Nervs aus dem Epineurium gelöst und End-zu-End mit dem distalen Stumpf des geschädigten Nervens koaptiert.

Bei kurzstreckigen Defekten unter 3cm, die keine spannungsfreie Nervennaht zulassen, gibt es auch die Möglichkeit der Verwendung verschiedener körpereigener oder synthetischer Nervenersatzmaterialien.21–23 Veneninterponate stellen die klassische Rekonstruktion mit autologem Nervenersatzmaterial dar. Sie können mit körpereigenem Muskelgewebe, aber auch Wachstumsfaktoren und Ähnlichem gefüllt werden. Weiters gibt es eine Vielzahl an synthetischen Nervenersatzmaterialien mit ebenfalls verschiedensten Inhalten, die eine verbesserte Nervenregeneration versprechen.22,23 Das Ziel all dieser Nervenersatzmaterialien ist eine Nervenrekonstruktion kurzstreckiger Defekte ohne jegliche Hebedefektmorbidität. Körpereigene Spendernerven sind limitiertes Gut, somit wären diese Ersatzmaterialen in ausgewählten Fällen durchaus brauchbar. In unseren Händen konnten wir allerdings noch keine Erfolg versprechenden Ergebnisse erzielen und wir sehen die klassische Nerventransplantation eines Spendernervs weiterhin als Goldstandard an.

Bei iatrogenen Nervenverletzungen spielen auch schmerzhafte Neurome eine große Rolle. In der Literatur gibt es verschiedenste Möglichkeiten, diese zu behandeln.24–26 Eine simple Rückkürzung führt immer zum Rezidiv und auch die Verlagerung in Muskel, Knochen oder Subkutangewebe ist nicht immer von Erfolg gekrönt.24–26 Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass durch eine End-zu-Seit-Neuroraphie an einen in unmittelbarer Nähe gelegenen Nerv eine erneute Neurombildung verhindert werden kann und dadurch eine Schmerzlinderung oder Heilung erreicht werden kann.27,28 Auch um dem Deafferenzierungsschmerz vorzubeugen bzw. diesen sinnvoll behandeln zu können, sollte dem Nerv wieder ein Zielorgan angeboten werden. Dies kann entweder durch die oben beschriebene End-zu-Seit-Verlagerung oder aber durch einen selektiven Nerventransfer erreicht werden.28,29

Behandlungsalgorithmus

Aufgrund der steigenden Inzidenz von iatrogenen Nervenläsionen haben wir einen klaren Algorithmus für Diagnose und Behandlung solcher Läsionen erstellt. Dieser kann allerdings nur unter der Voraussetzung interdisziplinärer Zusammenarbeit funktionieren, da der Erstbegutachter, sobald der Verdacht auf eine iatrogene Läsion besteht, nach diesem Algorithmus handeln sollte.

Nach gründlicher Anamnese, klinischer Untersuchung und Durchsicht der OP-Dokumentation sollte der Patient bei weiter bestehendem Verdacht umgehend zu einem auf Nervenultraschall spezialisierten und versierten Radiologen verwiesen werden. Dieser kann zumindest eine sichere Aussage über die Kontinuität des Nerves treffen. Ist der betroffene Nerv durchtrennt, sollte umgehend eine Rekonstruktion mit oben erwähnten Methoden stattfinden. Besteht laut dem Ultraschallbefund keine Kontinuitätsunterbrechung, so empfiehlt es sich, 6Wochen abzuwarten und im Rahmen regelmäßiger klinischer Kontrollen (alle 14Tage) den Verlauf einer eventuell eintretenden Spontanregeneration zu beobachten. Kommt es in diesem Beobachtungszeitraum zu keinen wesentlichen klinischen Verbesserungen, ist nach 6Wochen eine sonografische Reevaluierung zu empfehlen. Stellt sich im Beobachtungszeitraum von 6Wochen eine deutliche Befundverbesserung ein, so kann – unter regelmäßiger Kontrolle – auf eine Restitutio gehofft werden. Bestehen 6Wochen nach Läsion keine klinische Verbesserung und im Ultraschall weiterhin das Bild eines deutlich geschädigten Nervs, ist der Patient rasch einer chirurgischen Rekonstruktion zuzuführen.

Diskussion

Die Liste an durch ärztliches Handeln verursachten Nervenläsionen ist lang und das funktionelle und sensible Ergebnis nach solchen Verletzungen für den Patienten oft funktionell behindernd und psychologisch belastend. Jede Intervention birgt ein bestimmtes Risiko für den Patienten. Jedem Chirurgen können Fehler passieren, und betrachtet man die große Anzahl an durchgeführten Eingriffen, ist es kaum verwunderlich, dass es immer wieder zu akzidentiellen Verletzungen von Nerven kommt. Entsprechend gehört die Verletzung von Nerven als potenzielle Operationskomplikation zur routinemäßigen präoperativen Aufklärung. Der verantwortungsvolle Chirurg zeichnet sich allerdings dadurch aus, mit eventuell auftretenden Komplikationen richtig umgehen zu können: kompetent zu behandeln beziehungsweise erkennen und an entsprechende Spezialisten vermitteln zu können.

Oft ist zwischen dem operativen Eingriff und der nachfolgenden Symptomatik/Läsion ein kausaler Zusammenhang nicht eindeutig erkennbar. Nach vielen Eingriffen sind initiale Schmerzen oder auch Funktionseinschränkungen nahezu obligat. Erst wenn diese dann nach einigen Wochen nicht abklingen, stellt sich der Patient beim Hausarzt vor.4 Dadurch geht leider meist wertvolle Zeit bis zur Diagnosestellung verloren. Wie schon vorhin erwähnt, ist allerdings genau diese Zeit entscheidend für den Patienten und letztendlich auch für den Chirurgen.

Die Pathomechanismen iatrogener Nervenverletzungen sind mannigfaltig. Neben der glatten Durchtrennung können auch Druck, Dehnung, Temperatur und daraus folgend auch Ischämie für eine Nervenschädigung verantwortlich sein. Die Vulnerabilität eines Nervs gegenüber Druck hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die räumliche Beziehung zu Knochen oder Gelenken, die ein hartes Widerlager bilden, erhöhen die Gefahr einer Druckschädigung.30 Von entscheidender Bedeutung ist allerdings auch die intraneurale Struktur des Nervs, da der Anteil an schützendem Bindegewebe von Nerv zu Nerv unterschiedlich ist.14 Abhängig von der Stärke und Dauer einer Druckeinwirkung können verschiedene Schädigungsgrade von der reversiblen Neurapraxie bis hin zur Neurotmesis resultieren. Wie die Druckempfindlichkeit variiert auch die Dehnungsempfindlichkeit von Nerv zu Nerv. Von Bedeutung sind vor allem anatomische Gegebenheiten, wie z.B. der Verlauf entlang der Streckseite eines Gelenks, wo bereits je nach Gelenksstellung eine gewisse Vordehnung herrscht, oder auch die Fixierung an Knochen und Engstellen.14,30

Neben der Kenntnis der verschiedenen Pathomechanismen und daraus resultierenden Nervenläsionen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chirurgie, Neurologie und Radiologie von entscheidender Bedeutung. Um das Zeitintervall zwischen Läsion und Therapie möglichst kurz zu halten, ist eine rasche, zielgerichtete Diagnosestellung notwendig, die mit der neuesten Technologie des hochauflösenden Ultraschalls und einem geschulten Radiologen sehr gut möglich ist. Es kann die Pathologie gut beurteilt und mithilfe der Elektrodiagnostik ein gemeinsamer Befund erstellt werden, der dem Chirurgen ausreichend Information bietet, um die entsprechende Therapie einzuleiten.

Fazit

Iatrogene Nervenverletzungen müssen ehestmöglich erkannt und behandelt werden, um sowohl motorisch als auch sensorisch zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Liegt die Inzision über der Verlaufsrichtung eines Nervs oder kommt es zu ungewöhnlichen Schmerzen oder Ausfallserscheinungen, so muss der Verdacht auf eine iatrogene Nervenverletzung geäußert und dementsprechend gehandelt werden. Mit funktionierender interdisziplinärer Zusammenarbeit und einem Vorgehen nach dem vorgestellten Algorithmus lassen sich die Ergebnisse nach iatrogenen Nervenverletzungen verbessern und somit auch eventuelle gerichtliche Konsequenzen verhindern.

Literatur:

1 Wilbourn AJ: Iatrogenic nerve injuries. Neurol Clin 1998; 16: 55-82 2 Schumm F et al.: [Peripheral nerve injury due to total replacement of the hip-joint (author’s transl)]. ZOrthop Ihre Grenzgeb 1975; 113: 1065-9 3 Leven B, Huffmann G: Location and prognosis of iatrogenic nerve lesions (author’s transl)]. Munch Med Wochenschr 1973; 115: 1956-8 4 Stöhr M: [Iatrogenic nerve lesions]. Praxis (Bern. 1994) 2005; 94: 11756 5 Birch R et al.: Iatrogenic injuries of peripheral nerves. J Bone Joint Surg Br 1991; 73: 280-2 6 Kretschmer T et al.: [Iatrogenic nerve injuries. Part 1: Frequency distribution, new aspects, and timing of microsurgical treatment]. Chirurg 2004; 75: 1104-12 7 Piza-Katzer H et al.: [Iatrogen femoral nerve lesions]. Handchir Mikrochir Plast Chir 2009; 41(4): 230-7 8 Piza-Katzer H et al.: Intra- and postoperative nerve lesions and their treatment. Nervenarzt 1994; 65: 375-80 9 Peer S et al.: Examination of postoperative peripheral nerve lesions with high-resolution sonography. Am J Roentgenol 2001; 177: 415-19 10 Oppikofer C, Tschopp H: [Missed and iatrogenic nerve lesions in surgery]. Helv Chir Acta 1991; 57: 923-9 11 Müller-Vahl H: [Iatrogenic lesions of peripheral nerves in surgery]. Langenbecks Arch Chir 1984; 364: 321-3 12 Kretschmer T et al.: Evaluation of iatrogenic lesions in 722 surgically treated cases of peripheral nerve trauma. JNeurosurg 2011; 94: 905-12 13 Kömürcü F et al.: Management strategies for peripheral iatrogenic nerve lesions. Ann Plast Surg 2005; 54: 135-9 14 Sunderland S: Advances in diagnosis and treatment of root and peripheral nerve injury. Adv Neurol 1979; 22: 271-305 15 Millesi H: Chirurgie der peripheren Nerven. Urban & Schwarzenberg, 1992) 16 Daube JR, Rubin DI: Needle electromyography. Muscle Nerve 2009; 39: 244-70 17 American Association of Neuromuscular & Electrdiagnostic Medicine (AANEM): Proper performance and interpretation of electrodiagnostic studies. Muscle Nerve 2006; 33: 436-9 18 Bodner G et al.: Sonographic detection of radial nerve entrapment within a humerus fracture. J Ultrasound Med 1999; 18: 703-6 19 Wang J-P et al.: Iatrogenic radial nerve palsy after operative management of humeral shaft fractures. J Trauma 2009; 66: 800-3 20 Millesi H: Techniques for nerve grafting. Hand Clin 2000; 16: 73-91, viii 21 Brushart TM: The nerve gap: beyond autograft. In: Brushart TM: Nerve Repair, Oxford University Press Inc, New York 2011; 196-249 22 Pfister BJ et al.: Biomedical engineering strategies for peripheral nerve repair: surgical applications, state of the art, and future challenges. Crit Rev Biomed Eng 2011; 39: 81-124 23 Konofaos P, Ver Halen JP: Nerve repair by means of tubulization: past, present, future. J Reconstr Microsurg 2013; 29: 149-64 24 Wu J, Chiu DT: Painful neuromas: a review of treatment modalities. Ann Plast Surg 1999; 43: 661-7 25 Herndon JH et al.: Mannagement of painful neuromas in the hand. J Bone Joint Surg Am 1976; 58: 369-73 26 Dellon AL, Mackinnon SE: Treatment of the painful neuroma by neuroma resection and muscle implantation. Plast Reconstr Surg 1986; 77: 427-38 (1986) 27 Aszmann OC et al.: Neuroma prevention by end-to-side neurorraphy: an experimental study in rats. J Hand Surg Am 2003; 28: 1022-8 28 Aszmann OC et al.: [Treatment of painful neuromas via end-to-side neurorraphy]. Handchir Mikrochir Plast Chir 2010; 42: 225-32 29 Kim PS et al.: The effects of targeted muscle reinnervation on neuromas in a rabbit rectus abdominis flap model. J Hand Surg Am 2012; 37: 1609-16 30 Stöhr, M: Iatrogene Nervenläsionen. Thieme Verlag, Stuttgart 1996

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...