Das Precice®-Segmenttransport-System: eine Revolution in der rekonstruktiven Knochenchirurgie

Autoren:

Dr. Philipp Lanz

Facharzt für Unfallchirurgie, Graz

Dr. Silvia Zötsch

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Medizinische Universität Graz

Korrespondierender Autor:

Dr. Philipp Lanz

E-Mail: philipp.lanz@gmail.com

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Knochendefekte nach Traumata, Tumoren oder Infekten stellen seit jeher eine große Herausforderung an die rekonstruktive Chirurgie dar. Neben Möglichkeiten wie der Masquelet-Technik oder der Transplantation von gefäßgestieltem Knochen oder Spenderknochen hat sich der Segmenttransport über äußere Fixateure seit Erfindung des Ringfixateurs durch den russischen Chirurgen Ilizarov etabliert. Dazu werden die Prinzipien der Kallusdistraktion angewandt. Hierbei wird der natürliche Heilungsmechanismus des Knochens durch Anwendung von Zug ausgenutzt, um neuen belastungsstabilen Knochen zu formieren. Die Anwendung der dazu notwendigen Fixateure geht jedoch mit mangelndem Patientenkomfort, hohen Komplikationsraten sowie langer Ausheilungsdauer einher. Als Revolution erwies sich der neu entwickelte volllimplantierbare Segmenttransportnagel, der an unserer Abteilung in 9 komplexen Fällen zur Anwendung kam.

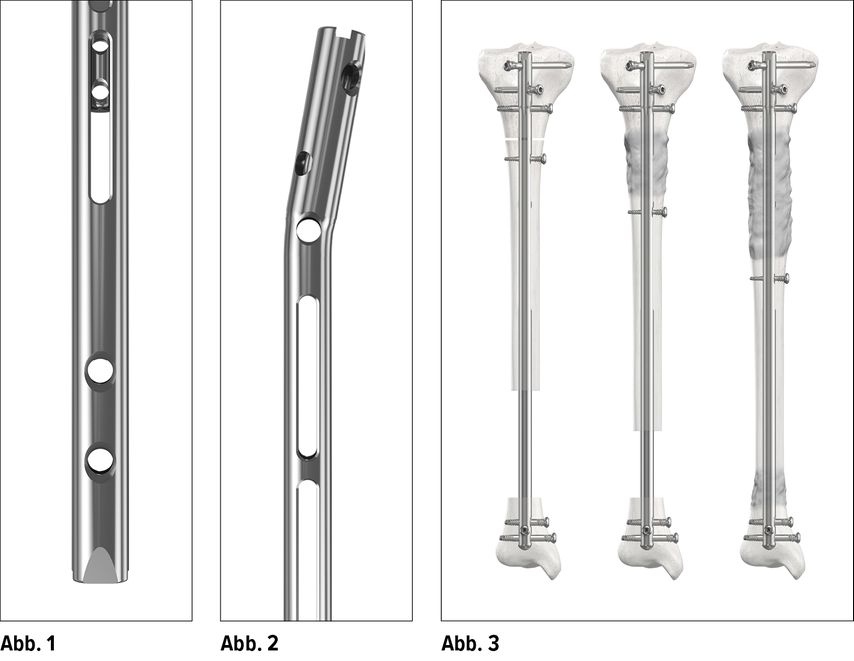

Im Inneren des magnetomechanischen „Bone Transport Nail“ (BTN, Fa. Nuvasive) befindet sich ein Dauermagnet, der über ein Untersetzungsgetriebe einen Spindeltrieb antreibt (Abb. 1). Dies führt zu einer Verschiebung der Segmenttransportkomponente. Der Magnet seinerseits wird über ein Steuergerät mithilfe zweier rotierender Magneten von außen in Bewegung versetzt. Bis zu 600 N Schubkraft lassen sich so erzeugen.

Der Gleitschlitz erlaubt eine Transportstrecke von 70mm (Abb. 2). Bei längeren Transportstrecken muss ein sogenanntes Recharging (Umsetzen der Schraube) erfolgen. Die Verriegelungen proximal und distal entsprechen denen der üblichen intramedullären Nägel. Die Verriegelungsbolzen weisen nur an Basis und Spitze ein Gewinde auf, wodurch die Stabilität und damit die Belastbarkeit deutlich erhöht werden. Der Segmenttransport kann in antegrader oder retrograder Richtung erfolgen, dies richtet sich nach der Lokalisation des Defektes.

Durch die Verschiebung der Segmenttransportkomponente des Nagels kommt es im Bereich einer Osteotomie unter Zug zu einer Kallusbildung, welche schlussendlich den Defekt überbrückt (Abb. 3). Damit lassen sich 0,75–0,1mm pro Tag schließen.

Therapieschema bei aseptischen Knochendefekten

Vor der Implantation eines intramedullären Segmenttransportnagels sollte eine infektiöse Genese des Knochendefektes ausgeschlossen werden. Neben klinischer und laborchemischer Untersuchung und der Bildgebung mittels CT und MRT ist präoperativ eine szintigrafische Exploration hilfreich. Ist ein Infekt ausgeschlossen, kann nach genauer Planung ein einzeitiges Vorgehen angestrebt werden. Grundlage für eine Kallusbildung ist die minimal invasive, schonende kalte Osteotomie („Drill-hole-Osteotomie“).

Therapieschema bei septischen Knochendefekten

Bei septischen Knochendefekten empfiehlt sich zur Keimsicherung das zweizeitige Vorgehen. In einer ersten Operation erfolgen das Débridement sowie die Implantation eines mit Antibiotika angereicherten Zementspacers. Bei unzureichender Weichteildeckung erfolgt die Versorgung mittels Lappenplastik in Zusammenarbeit mit der Abteilung für plastische Chirurgie. In einer zweiten Operation, 2–6 Wochen später, wird der Spacer entfernt und der BTN implantiert. Die temporäre Stabilisierung führen wir mit internen Implantaten durch, da ein externer Fixateur das Risiko für eine Zweitinfektion erhöhen würde. Die antibiotische Therapie richtet sich nach den bei Erstoperation entnommenen Gewebeproben bzw. dem dadurch erhobenen Antibiogramm.

Planung

Eine exakt a.p. eingestellte Ganzbeinstandaufnahme beider Beine ist Grundlage der Planung, die computerassistiert durchgeführt wird. Um die Nagellänge exakt bestimmen zu können, kommt ein von uns entwickelter Metallstab zum Einsatz, der zwischen den Beinen auf Höhe der Extremitätenknochen positioniert wird. So können projektionsbedingte Messfehler minimiert werden. Die Lage des Nagels am Planungsbild wird auf eine Schablone übertragen.

Zur Quantifizierung einer eventuellen Rotationsfehlstellung wird bei stabilen Achsverhältnissen ein Rotations-CT angefertigt. Der Operationsablauf wird exakt geplant und Punkt für Punkt dokumentiert. So können Fehler bei einer derart komplexen Operation vermieden werden.

Wahl der Nagellänge

Bei Beinverlängerungen mit intramedullären Kraftträgern besteht nach Osteotomie ein zweigeteilter Knochen, weshalb relativ kurze Nägel ausreichend Stabilität erzeugen. Bei der Implantation eines BTN erhält man immer einen dreigeteilten Knochen und eine Defektzone. In diesen Fällen ist der längstmögliche Nagel zu bevorzugen, da dieser dem stabilsten Implantat entspricht. Die Belastungsfähigkeit des Nagels steigt mit seinem Durchmesser, weshalb wir eine Stärke von zumindest 11mm an der unteren Extremität empfehlen.

Intraoperative Umsetzung

In den Operationssaal werden die zuvor angefertigten Schablonen sowie eine Ablaufplanung mitgenommen. Die Operation beginnt mit der Rotationssicherung über Schanzsche Schrauben. Es erfolgen dann das Débridement oder die Entfernung des Zementspacers. Vor dem Aufbohren werden die Bohrlöcher für die Osteotomie gesetzt. Der Führungsdraht wird entsprechend der Planung mithilfe der Bildwandlerschablonen eingeführt. Dafür wird die Schablone auf den Bildwandler gelegt und so der optimale Eintrittspunkt dargestellt. Dies dient neben der exakten Planung auch der visuellen Kontrolle der Achse und Ausrichtung, da eine intramedulläre Stabilisierung bereits primär einer Achskorrektur bzw. Achseinstellung bedarf.

Nun wird aufgebohrt und der Nagel bis zur Osteotomie vorgeschoben. Die Osteotomie wird mit dem Meißel vervollständigt, dann kann der Nagel eingebracht und verriegelt werden. Genaue Informationen zu unserer Implantationstechnik finden Sie unter: https://vimeo.com/449011466/cf1324132a.

Therapieverlauf und Nachbehandlung

8–10 Tage nach Implantation des Nagels beginnt der Transport. Der Patient/die Patientin hält dazu das Steuergerät dreimal täglich über eine markierte Stelle an der Extremität (entspricht der Lage des Magneten im Nagel), um eine Verlängerung zu erreichen. Die Distraktionsgeschwindigkeit kann individuell gewählt werden. 0,75mm/Tag haben sich unserer Erfahrung nach als ideale Distraktionsgeschwindigkeit herausgestellt.

Selbstständiges Training und Physiotherapie beginnen bereits in der ersten Woche. Durch Verschiebung eines Knochensegmentes werden die Biomechanik der Extremität verändert und die Propriozeption gestört. Die Therapieprinzipien folgen also dem Schema: dehnen, was sich anspannt, kräftigen, was sich lockert, und Bewegungstherapie zur kontinuierlichen Adaptation der Afferenzen und Efferenzen. Alle Patienten müssen täglich Fahrradergometertraining und Gehtraining mit Stützkrücken absolvieren. Die Belastung beträgt 30–40 kg bis zum Docking und wird danach schrittweise erhöht.

Docking

Als Docking bezeichnet man die Behandlungsphase, in der das Transportsegment seinen Zielort erreicht und somit die Defektzone geschlossen ist. Nun endet die Kallusdistraktion und es beginnt die Kompression. Die Knochenenden werden für sechs Wochen mit einer Geschwindigkeit von 0,5mm pro Woche aneinandergepresst. Hierbei sind engmaschige Röntgenkontrollen und individuelle Anpassungen des Kompressionsschemas erforderlich. Bei 6 unserer 9 Fälle konnten wir so ohne Anlagerung von Spongiosa (Docking-Site-Operation) eine vollständige Heilung erzielen.

Ergebnisse und Diskussion

Unter den 9 von uns mit dem Nuvasive-BTN behandelten Patienten fanden sich 4 aseptische und 5 septische Knochendefekte. 5 Patienten sind bereits vollständig in den Alltag und das Arbeitsleben reintegriert, bei 4 Patienten ist die Heilbehandlung noch nicht abgeschlossen. Alle septischen Fälle sind klinisch und laborchemisch infektfrei. Bei 3 Patienten besteht noch eine ungenügende Heilung an der Docking-Site, bei einer Patientin ist die Kallusbildung verzögert. 8 Patienten sind ohne Stützkrücken unter Vollbelastung gehfähig.

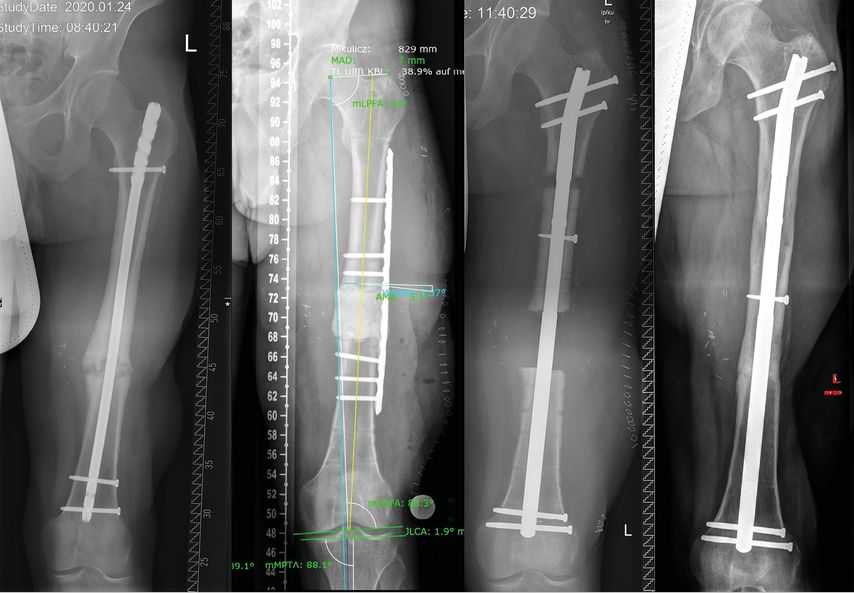

Der Segmenttransport über intramedulläre Kraftträger ist eine gute Alternative zu externen Fixateuren. Er zeichnet sich durch einen um ein Vielfaches erhöhten Patientenkomfort aus und führt durch frühfunktionelle Behandlung zu schneller Heilung. Ein wesentlicher Vorteil besteht in der Tatsache, dass während der Kallusreifung sowohl Nagel als auch Kallus zur Stabilität des Knochens beitragen und die Patienten sich während dieser Phase bereits voll in den Alltag integrieren können. Die Schmerzen während des Transportes sind deutlich geringer und bedürfen nur selten einer Therapie. Der Patient, dessen Fall in Fallbeispiel 1 (Abb. 4) erörtert wird, war trotz einer Femurdefektlänge von 62mm bereits 5 Monate nach Operation wieder als Baggerfahrer arbeitsfähig.

Abb. 4: Patient, männlich, 28 Jahre, St. p. 3-gradiger offener Oberschenkelfraktur links, 8 Monate postoperativ: Infektpseudarthrose (a); 1. Operation: Débridement, Zementspacer, temporäre Stabilisierung mit Platte (b); Z. n. 2. Operation: Implantation Segmenttransportnagel, laufender Transport (c); 1 Jahr postoperativ: Patient ist beschwerdefrei, Docking-Site verheilt (d)

Bei Extremitätenverlängerungen haben vollimplantierbare Verlängerungsmarknägel äußere Fixateure bereits in großem Ausmaß ersetzt. Segmenttransportnägel und die PABST-Technik („Plate Assisted Bone Segment Transport“) werden unserer Meinung nach äußere Fixateure auch in dieser Disziplin rasch ersetzen. Das magnetomechanische Prinzip erwies sich aus sowohl aus Sicht der Chirurg*innen als auch aus der der Patient*innen als einfach zu bedienen und sehr zuverlässig.

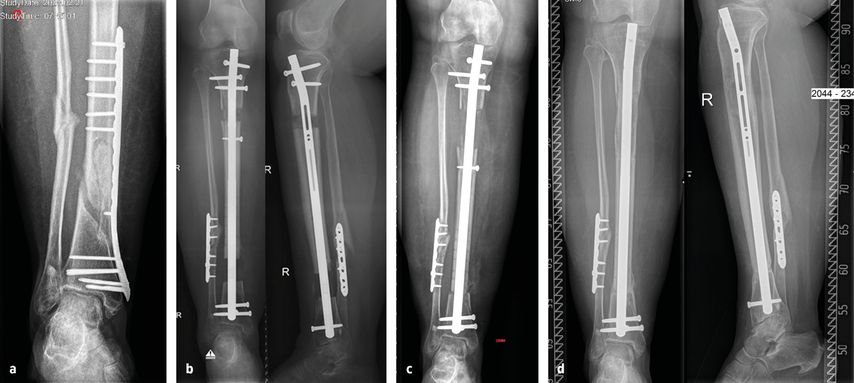

Abb. 5: Patientin, weiblich, 42 Jahre, 2-gradig offene distale Unterschenkelfraktur rechts (auswärts versorgt). Im Verlauf zeigten sich eine zunehmende Valgusfehlstellung und fehlende Heilung im Sinne einer atrophen Pseudarthrose. Die Patientin gab ausgeprägte Schmerzen und fehlende Belastbarkeit an, die Infektparameter waren negativ. Im präoperativen Ganzbeinröntgen zeigte sich eine Valgusfehlstellung von 20°, welche mittels Segmenttransportnagel nach exakter Planung korrigiert werden sollte (a); Resektion der Pseudarthrose und Implantation des Segementtransportnagels sowie Korrekturosteotomie bei in Fehlstellung verheilter Fibula, laufender Transport (b); Docking und Belastungsaufbau nach 4 Monaten. Proximal zeigt sich ein schöner Distraktionskallus (c); Ergebnis 8 Monate postoperativ: sowohl Segmenttransport als auch Dockingsite konsolidiert. Die proximalen Verriegelungsschrauben wurden bei störenden Schraubenköpfen entfernt. Die Patientin ist beschwerdefrei und uneingeschränkt mobil (d)

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...