Chirurg, Politiker, Dichter, Mäzen

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Gerold Holzer

Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien

E-Mail: gerold.holzer@meduniwien.ac.at

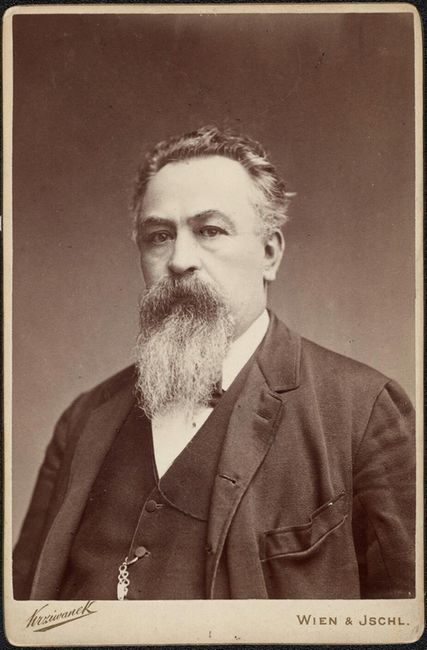

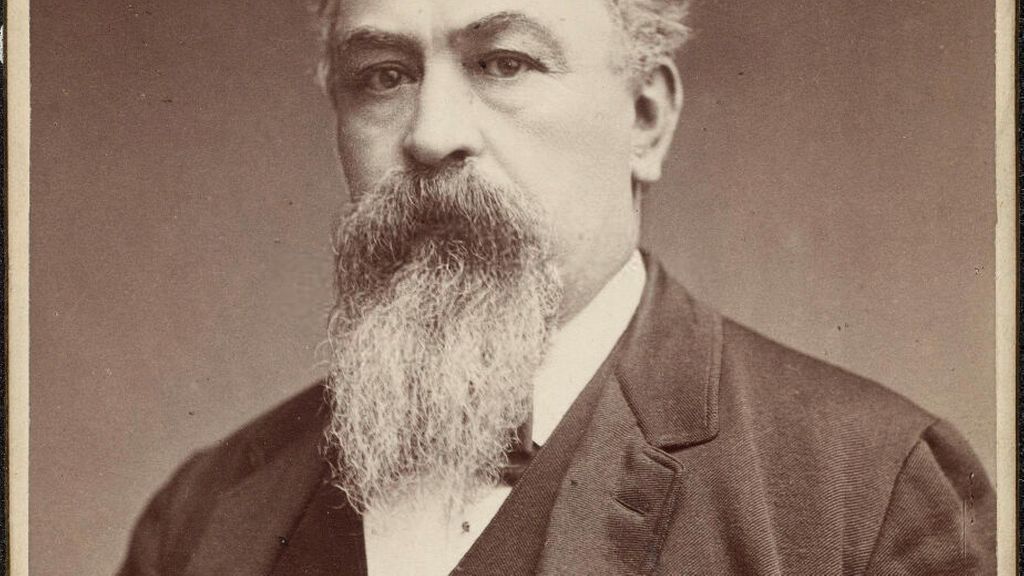

Eduard Albert war nicht nur ein hervorragender Chirurg und Lehrer, als Politiker trat er für den Ausgleich zwischen den Österreichern und Tschechen ein. Dazu gründete er in Wien einen tschechischen Salon. Ihn interessierte auch die Dichtung. Er übersetzte tschechische Dichter ins Deutsche, dichtete aber auch selbst. Schließlich trat er auch noch als Mäzen in Erscheinung. Nun ist auf Deutsch die Biografie einer tschechischen Historikerin erschienen, die versucht, diesem talentierten Menschen in seiner Vielfalt gerecht zu werden und die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit von Eduard Albert zu beleuchten.

Eduard Albert, eine herausragende Persönlichkeit der Wiener Medizin des 19. Jahrhunderts und Gegenspieler Billroths, ist heute hierzulande beinahe vergessen. Obwohl Albert zwischen den 1860er- und 1900er-Jahren die Chirurgie in Österreich und darüber hinaus stark geprägt hat, findet sich im deutschen Sprachraum nur sehr wenig Literatur zu diesem vielseitig talentierten Menschen und bis vor Kurzem gab es auch keine Biografie. Albert und viele seiner Schüler haben damals die Entwicklung der Chirurgie selbst, aber auch die Spezialisierung der Chirurgie in Fachgebieten vorangetrieben, mit Auswirkungen bis heute.

Aufstieg aus einfachen tschechischen Verhältnissen

Als Eduard Albert vor 180 Jahren, am 20. Jänner 1841, im ostböhmischen Žamberk/Senftenberg in der Familie eines Uhrmachers und städtischen Renteneinnehmers das Licht der Welt erblickte, deutete nichts darauf hin, dass ihn eine besondere Karriere erwartete. Nach der Matura am deutschen Gymnasium in Hradec Králové/Königsgrätz begann er im Herbst 1861 sein Medizinstudium an der Wiener Universität. Seine Familie sah sich kaum imstande, das Studium zu finanzieren, hatte Albert doch noch sieben jüngere Geschwister. Sowohl im Gymnasium als auch an der Universität verdiente sich Albert zwar durch Nachhilfestunden etwas nebenbei, dennoch war er häufig gezwungen, sich Geld zu leihen.

Im Jänner 1867 wurde Albert zum Dr.med.promoviert. Schon im Oktober 1867 wurde er als Stipendiat und Operationszögling an der I. Chirurgischen Klinik von Professor Johann Dumreicher angenommen. Schon bald erhielt er dort eine Assistentenstelle. Das chirurgische Doktorat erhielt er 1869 und bereits 1872 konnte er sich in Chirurgie habilitieren. Im Herbst 1873 wurde er dank der Empfehlung seines früheren Lehrers Carl von Rokitansky als Vorstand der Chirurgischen Klinik und Operationsanstalt nach Innsbruck berufen. Damit begann sein achtjähriges Wirken in Innsbruck, das mit wissenschaftlicher und pädagogischer Arbeit ausgefüllt war.

Ende der 1870er-Jahre wurden die Verhältnisse an der Innsbrucker Klinik für Albert zu eng, und so spielte er mit dem Gedanken, eine Stelle in Prag anzunehmen. Nachdem ihm aber klar geworden war, dass diesbezüglich wenig Hoffnung auf Erfolg bestand, hörte er auf den Rat seines Lehrers Dumreicher und begann sich mit dem Gedanken an eine Stelle in der Krankenanstalt Rudolfstiftung in Wien anzufreunden. Die Situation änderte sich dann durch den plötzlichen Tod Dumreichers im November 1880. Albert bot sich die Gelegenheit, Dumreicher an der I.Chirurgischen Klinik in Wien nachzufolgen, so wie es sich sein Lehrer gewünscht hatte. Dennoch musste Albert um diese prestigeträchtige Stelle kämpfen. Dass er sie schließlich erhielt, hatte er einerseits dem Minderheitsvotum von Alberts Gönnern und Freunden an der Universität, andererseits seiner Bekanntschaft mit dem Ministerpräsidenten Eduard Taaffe zu verdanken. Seit seiner Innsbrucker Zeit war er mit Taaffe, damals Statthalter von Tirol, freundschaftlich verbunden. Am 2. Februar 1881 ernannte Kaiser Franz Joseph I. Albert zum Vorstand der I. Chirurgischen Klinik in Wien.

Mit dem Antritt an der Wiener Universität im Mai desselben Jahres begann Alberts zweite, fast zwanzigjährige Wirkungsperiode in Wien. Neben der klinischen und wissenschaftlichen Arbeit führte er auch eine Privatpraxis, die im Laufe der Zeit von immer mehr Patienten frequentiert wurde, darunter auch bedeutende Persönlichkeiten der damaligen Gesellschaft: Neben den Familien des Grafen Taaffe und Alfred Fürst Windisch-Graetz zählten auch Angehörige der Herrscherfamilie sowie führende Vertreter des politischen und kulturellen Lebens des damaligen Wien dazu. Er behandelte aber nicht nur die Prominenz, sondern nahm sich auch regelmäßig Zeit, um mittellose Patienten kostenlos zu behandeln. Neben seiner Universitätstätigkeit, bei der er eine Reihe wichtiger Schüler und spätere Nachfolger ausbildete, und der Praxis fand Albert auch noch Zeit für Publikationen und Vorträge.

Politisches und gesellschaftliches Engagement

Je mehr Alberts Renommee wuchs, desto mehr festigte sich auch seine gesellschaftliche Stellung. Ende 1885 wurde er ordentliches Mitglied des Obersten Sanitätsrates, im Dezember 1887 Hofrat und im Jänner 1895 Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit. Schon 1892 hatte ihm der Kaiser das Ritterkreuz des Leopoldordens verliehen.

Albert, der in der österreichischen Gesellschaft gut situiert und erfolgreich war, verlor jedoch nie das Interesse an seiner tschechischen Heimat und bekannte sich stets zu seiner tschechischen Herkunft. Intensiv verfolgte er auch das gesellschaftliche und politische Leben dort. Die Tatsache, dass er in Wien lebte, erlaubte ihm eine differenzierte Sicht der Dinge und ließ ihn zugleich Abstand von dem politischen Geplänkel auf böhmischem Boden gewinnen. Gleichzeitig weckte er aber ein gewisses Misstrauen seitens der tschechischen Politiker, da er sich dagegen wehrte, sich in einer einzigen Partei offen zu engagieren. Beeinträchtigt wurde das Interesse der böhmischen Intellektuellen und politischen Eliten an Albert auch durch das Misstrauen der Peripherie gegenüber dem Zentrum, dem Albert zweifellos zuzuordnen war. Albert war eine Persönlichkeit, die sich zwischen dem tschechischen und dem deutschen Sprachmilieu hin und her bewegte. Sehr häufig fiel ihm dabei die Rolle des Vermittlers zu, zumal er sich ja in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen bewegte. Unbestritten ist deshalb Alberts Rolle in seiner Funktion als führender Vertreter der sog. böhmischen Lobby in Wien.

Tätigkeiten als Kunst- und Kulturkenner

Neben seiner medizinischen Tätigkeit interessierte sich Albert auch für die Kunst. Er war ein Kenner der Dichtung aus aller Welt, vor allem aber der tschechischen Dichtung, und ein leidenschaftlicher Bewunderer von Jaroslav Vrchlický. In den 1890er-Jahren stellte er sich der Öffentlichkeit nicht nur als Literaturkritiker, sondern auch als Übersetzer tschechischer Dichtung ins Deutsche, als Herausgeber von Anthologien dieser Übersetzungen und am Ende sogar selbst als Dichter vor. Hauptziel der Albert’schen Anthologien war es, das hohe Niveau der tschechischen Dichtung und damit auch die Reife der damaligen tschechischen Kultur zu präsentieren. Der Zyklus seiner Anthologien umfasst respektable 1400 Seiten. Angesichts seiner beruflichen Belastung fragt man sich, wie er noch Zeit für seine Herausgeber-, Redaktions- und Übersetzungstätigkeit fand.

Er scheute auch den finanziellen Aufwand, den ihn diese Leidenschaft kostete, nicht. Die Bücher finanzierte er selbst. Dabei ist es interessant, Alberts Strategie zu verfolgen – auf einer Seite, wem er die einzelnen Bände widmete, auf der anderen Seite, wem er sie schenkte. In den meisten Fällen handelte es sich dabei nämlich um Personen aus höchsten gesellschaftlichen, vor allem politischen Kreisen. Beredtes Zeugnis für Alberts weitverzweigte Kontakte legt auch seine umfangreiche Korrespondenz ab. Unter den Adressaten finden sich nicht nur böhmische Wissenschaftler, Künstler und Politiker, sondern auch französische, belgische, italienische und vor allem österreichische und deutsche Ärzte und Politiker, darunter auch der eine oder andere österreichische Ministerpräsident.

Honoratior der Wiener Kulturszene

Dank seines herzlichen Charakters war Albert ein angenehmer und von allen Seiten der Gesellschaft gefragter Zeitgenosse. Dies belegt auch seine Mitgliedschaft in der Wiener Tischgesellschaft „Die Nische“, wo er sich beispielsweise mit dem Maler Rudolf von Alt, dem Karikaturisten Ernst Juch, den Malern Ludwig Hans Fischer und Adolf Obermüllner, dem Bildhauer Karl Costenoble, der Schriftstellerin Ada Christen und deren Mann Adalbert von Breden, dem Dirigenten Hans Richter und dem Journalisten Vratislav Kazimír Šembera/Schembera austauschte. Mit seinen Freunden traf sich Albert auch in den berühmten Wiener Gaststätten Riedhof und Kaiserhof, oder aber er lud sie, wie es damals üblich war, zu sich nach Hause ein. Und so entstand in Alberts geräumiger Wohnung hinter der Votivkirche am Maximilianplatz (dem heutigen Rooseveltplatz)/Ecke Frankgasse im Laufe der Zeit eine Art kulturpolitisches Zentrum. Seine Freunde lud er auch in seine Geburtsstadt Žamberk ein, wo er sich eine Villa gebaut hatte. Dort empfing Albert nicht nur Besucher, er widmete sich auch der Lektüre und dem Studium der Dichtung, den Übersetzungen und später auch dem eigenen dichterischen Schaffen.

Obwohl Albert zu den Wiener Honoratioren gehörte, vergaß er nie, wie hart seine Anfangsjahre waren. Er förderte daher etliche Persönlichkeiten, die wie er aus bescheidenen Verhältnissen stammten. Sein Mäzenatentum war allseits bekannt und wurde oft genutzt (Albert konnte seine eigenen Schulden aus Gymnasial- und Studienzeiten übrigens erst nach seinem Antritt an der Chirurgischen Klinik in Innsbruck restlos zurückzahlen). Er finanzierte auch die Büsten seiner Lehrer im Arkadenhof der Wiener Universität, etwa diejenigen von Josef Hyrtl, Josef Škoda und Johann Dumreicher.

Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Unmittelbar nachdem Albert in der Nacht vom 25. auf den 26. September 1900 verstorben war, begann auch schon sein nächstes Leben. Beginnend mit feierlichen Nekrologen in der böhmischen, mährischen, österreichischen, deutschen und sonstigen ausländischen Presse, kamen schon bald Artikel in populärwissenschaftlichen, Fach- und medizinischen Zeitschriften hinzu. In Böhmen handelte es sich bei den Autoren um Alberts Schüler und Kollegen Karel Maydl, Otakar Kukula und Ladislav Syllaba. In Österreich waren es beispielsweise Adolf Lorenz, Johann Habart und Carl Ewald. Alberts sterbliche Überreste sollten nicht lange in seiner Geburtsstadt Žamberk bleiben. Sein Leichnam wurde exhumiert, am 29. November 1901 nach Wien überführt und auf dem Zentralfriedhof in einem von der Wiener Gemeinde bereitgestellten Ehrengrab zur letzten Ruhe gebettet. Somit liegt Albert in unmittelbarer Nähe seiner Freunde Eduard Hofmann und Emanuel Kusý von Dúbrav sowie seines ehemaligen Kollegen und Rivalen Theodor Billroth und des Forschungsreisenden Emil Holub. Das prunkvolle Grabmal ist das Werk des Bildhauers Adalbert Eduard Schaff.

Alberts Bild aus der tschechischen und deutschen Perspektive festigte sich nach seinem Ableben. Im Vordergrund standen dabei Schemen, die sich kaum voneinander unterschieden: Albert wird vor allem als Chirurg von internationaler Bedeutung, als Begründer – „Apostel“ – der Antisepsis gepriesen. Gewürdigt werden seine medizinischen und literarischen Tätigkeiten wie auch seine Redekunst. Dank der Bandbreite seiner Interessen gilt er als Polyhistor. Im Gegensatz zum deutschen und österreichischen wird im tschechischen Diskurs hervorgehoben, dass es ihm als einem Buben aus armen tschechischen Verhältnissen am Ende gelungen war, sich in der Fremde an einer ihm feindlich gesinnten Wirkungsstätte durchzusetzen. Damit entsprach er dem tschechischen nationalen Stereotyp.

Auf Anregung von Zdeneˇk Krška, dem Direktor der I. Chirurgischen Klinik der 1.Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität und des Allgemeinen Universitätskrankenhauses Prag, wurde die Edition Albertova Sbírka (Albert-Sammlung) erneuert, in der Beiträge von tschechischen und ausländischen Spezialisten aus verschiedenen Gebieten der Medizin veröffentlicht wurden. Am 17. November 2020 wurde Alberts Büste im Institut für Physiologie der 1. Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag enthüllt. Die Karlsuniversität würdigte diesen wichtigen Arzt, der vor 121 Jahren verstarb und nach dem der Gebäudekomplex der Fakultät für Naturwissenschaften und der 1. Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität in der Prager Neustadt benannt ist.

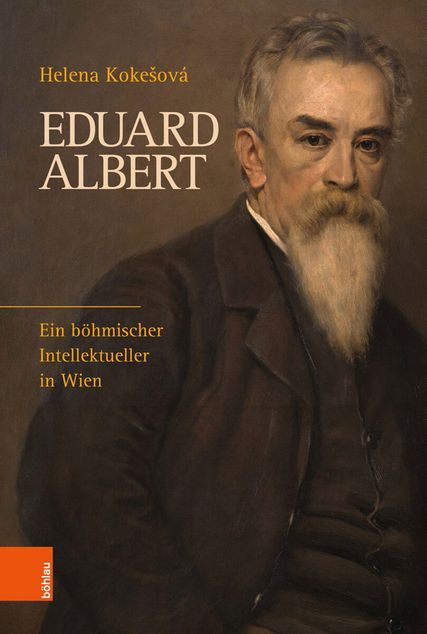

Wer mehr über das Leben und die vielschichtige Persönlichkeit von Eduard Albert erfahren möchte, dem steht seit Kurzem die Biografie der tschechischen Historikerin Helene Kokešová „Eduard Albert“ auch in deutscher Übersetzung zur Verfügung. Die Publikation, die 2021 im Böhlau Verlag erschienen ist, wurde sowohl von der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie als auch der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie unterstützt.

Buchtipp

Eduard Albert – ein böhmischer Intellektueller in Wien

Eduard Albert (1841–1900) war Arzt und Chirurg, Hochschullehrer, Literaturkritiker, Übersetzer, Lyriker, Mäzen und Politiker und gehört zu den vielseitigsten Persönlichkeiten der tschechischen und österreichischen Geschichte des 19. Jahrhunderts.

Das Buch beleuchtet alle Seiten von Alberts Leben und Wirken, seine Familie, seine Karriere in Wien, Innsbruck und Prag, das eigene literarische Schaffen und das umfangreiche Übersetzerwerk, die gesellschaftlichen Beziehungen und das Mäzenatentum. Die größte Aufmerksamkeit ist Alberts Interesse an der Politik und seiner Tätigkeit in der sogenannten tschechischen Lobby in Wien gewidmet. Außerdem werden Alberts Nachleben und sein Vermächtnis in der tschechischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts und im österreichischen und deutschen Raum untersucht.

Helene Kokešová: Eduard Albert. Ein böhmischer Intellektueller in Wien

Wien: Böhlau Verlag, 2021

332 Seiten, gebunden

Buch: 47,00 Euro

ISBN Buch: 978-3-20-521254-6

E-Book: 39,10 Euro

ISBN E-Book (PDF): 978-3-20-521255-3

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...