©

Getty Images/iStockphoto

Capture the Fracture

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Hans-Ulrich Mellinghoff

Leiter Osteologie, Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Osteologie, Kantonsspital St. Gallen

30

Min. Lesezeit

06.10.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Von der Notwendigkeit, die Versorgungslücke in der Behandlung osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen zu schliessen.</p>

<hr />

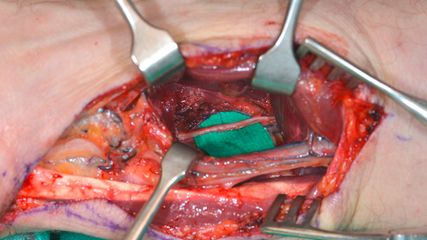

<p class="article-content"><p>Die Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine erniedrigte Knochendichte und eine beeinträchtigte Mikroarchitektur charakterisiert ist. Die bekannte Pathologie des Knochenstoffwechsels bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die mechanische Belastbarkeit und führt zu einem erhöhten Frakturrisiko der Betroffenen. Das Lebenszeitrisiko für eine «major osteoporotic fracture» (Wirbelkörper, Unter-/Oberarm und Schenkelhals) einer 50-jährigen Frau ist hoch, es beträgt ca. 50 % .<sup>1</sup> Die Wirbelkörperfraktur ist oft die Erstmanifestation der Erkrankung und tritt mit zunehmendem Alter häufiger auf. Weltweit wurde für das Jahr 2000 die Gesamtzahl klinisch manifester Wirbelkörperfrakturen auf 1,4 Millionen Ereignisse geschätzt.<sup>2</sup> Genaue Zahlen zur Inzidenz der Wirbelkörperfraktur in der Schweiz liegen nicht vor, da die Statistik des Bundesamtes osteoporotische Wirbelkörperfrakturen nicht gesondert ausweist. Die Gesamtzahl der osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen wurde für das Jahr 2010 auf 11 000 Ereignisse geschätzt.<sup>3</sup> Mit einer Zunahme muss aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung gerechnet werden.</p> <p>Wirbelkörperfrakturen sind mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität verbunden und führen bei den zumeist älteren und polymorbiden Patienten zu einer deutlichen Abnahme der Lebensqualität. Die Angst vor weiteren Stürzen ist mit einer Rückzugstendenz und einer damit verbundenen sozialen Isolation verbunden. Häufig ist eine Rückkehr zu den gewohnten Alltagsaktivitäten nicht mehr möglich und die Einweisung in ein Alters-/Pflegeheim unvermeidbar.<sup>4, 5</sup> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Ortho_1603_Weblinks_seite24_1.jpg" alt="" width="" height="" /> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Ortho_1603_Weblinks_seite24_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Klinik und Diagnostik</h2> <p>Etwa 30 % der Wirbelkörperfrakturen verlaufen asymptomatisch und werden nur als Zufallsbefund bei Röntgenuntersuchungen aufgrund anderer Fragestellungen diagnostiziert.<sup>6, 7</sup> Weiterhin ist die Dunkelziffer nicht dokumentierter Wirbelkörperfrakturen in einem radiologischen Befund bedeutsam, da die Nichterwähnung dazu führt, dass keine diagnostische Abklärung erfolgt und keine Therapie eingeleitet wird.<sup>8, 9</sup> Bei einer fortgeschrittenen Osteoporose kann es auch zu einem atraumatischen Wirbelkörpereinbruch kommen, sodass anamnestisch ein fehlendes Sturzereignis die Diagnose einer Wirbelkörperfraktur nicht ausschliesst. Beim Auftreten von Rückenschmerzen als Folge eines Traumas empfiehlt sich zum Frakturnachweis eine konventionelle Röntgendiagnostik, die in der Regel als ausreichend erachtet wird. Es gibt verschiedene Scores zur Einteilung des Schweregrades. Bewährt hat sich aus Sicht des Autors die semiquantitative Einteilung nach Genant et al (Tab. 1). <br />Da Schmerzen einer Fraktur in der Brustwirbelsäule vom Patienten mitunter lumbal angegeben werden und die Mehrzahl der Frakturen sich im thorakolumbalen Übergang findet, empfiehlt sich eine radiologische Abbildung der BWS und LWS in 2 Ebenen, um eine Fraktur, die nicht der angegebenen Schmerzlokalisation entspricht, nicht zu verpassen. <br />Osteoporotische Frakturen in der HWS stellen eine Rarität dar. Beachtet werden muss auch die klinische Erfahrung, dass bei lumbalen Schmerzen und fehlendem Frakturnachweis in der LWS eine Sakrumfraktur ausgeschlossen werden sollte.<sup>10</sup> Hier ist zumeist eine MRT-Diagnostik erforderlich. Bei Persistenz der Beschwerden und initial fehlendem Frakturnachweis empfiehlt sich gegebenenfalls eine radiologische Verlaufskontrolle zum Frakturnachweis oder -ausschluss. <br />Sollte bei fehlenden Voraufnahmen eine zeitliche Zuordnung der konventionell radiologisch dokumentierten Fraktur problematisch sein, kann gegebenenfalls eine MRT erfolgen. Zeigt sich ein Knochen­marködem im frakturierten Wirbelkörper, muss die Fraktur als frischeren Datums gewertet werten. Häufig ist eine Rückbildung des Ödems innerhalb von 3–6 Monaten zu erwarten.<sup>11</sup> Andere radiologische Verfahren sind in der Regel nicht erforderlich und bleiben speziellen Fragestellungen zur Klärung differenzialdiagnostischer Erwägungen vorbehalten. Cave: Nicht jede Höhenminderung oder Deformierung eines Wirbelkörpers entspricht einer osteoporotischen Fraktur.</p> <p>Die technische Weiterentwicklung der DXA-Geräte («dual energy X-ray absorptiometry») erlaubt die Abbildung der Wirbelsäule im seitlichen Strahlengang. So hat sich an spezialisierten Zentren das Verfahren des «vertebral fracture assessment» (VFA) zur Frakturdiagnostik etabliert.<sup>12</sup> Die Morphometrie der Wirbelsäule mit Abbildung von BWK 6 bis LWK 4 im seitlichen Strahlengang ist eine geeignete Untersuchungsmethode, um Wirbelkörperfrakturen nachzuweisen. Unter Berücksichtigung der prognostischen Bedeutung einer Wirbelkörperfraktur für das Krankheitsbild der Osteoporose mit einem erhöhten Risiko für Folgefrakturen und einer damit verbundenen erhöhten Morbidität und Mortalität ist eine systematische und standardisierte Erfassung von Wirbelkörperfrakturen eine Conditio sine qua non.<sup>13</sup> <br />Da die Hinterkante bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen zumeist erhalten bleibt und es sich fast ausschliesslich um stabile Kompressionsfrakturen handelt, werden neurologische Komplikationen einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur erfreulicherweise in der Regel nicht beobachtet. Sollte der seltene Fall einer instabilen Berstungsfraktur mit Gefahr einer Rückenmarkverletzung vorliegen, muss die Bildgebung erweitert und eine operative Fixierung in einem spezialisierten Zentrum erfolgen. </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Ortho_1603_Weblinks_abb_korr.jpg" alt="" width="1557" height="1080" /></p> <h2>Triagierung – Capture the Fracture</h2> <p>Die Diagnose und Therapie einer Wirbelkörperfraktur erfolgen sowohl in der hausärztlichen Praxis als auch in der Klinik. Vornehmlich ältere bis hochbetagte und damit häufig polymorbide Patienten müssen mit einer symptomatischen Wirbelkörperfraktur zur Behandlung hospitalisiert werden. Aus der Literatur ist bekannt, dass bei einem beträchtlichen Prozentsatz der ambulant versorgten und hospitalisierten Patienten keine weiterführende Diagnostik und Behandlung der Osteoporose erfolgt. Trotz dieses weltweit bekannten Phänomens hat sich die Versorgungssituation der Patienten in den letzten Jahren nicht erheblich verbessert.<sup>14–16</sup> Eingedenk dieser Tatsache wurde von der International Osteoporosis Foundation (IOF) eine Bewegung ins Leben gerufen, die unter dem Begriff «Capture the Fracture» in der Literatur verschiedene Aspekte einer zu optimierenden Versorgungssituation beleuchtet (www.iofbonehealth.org/capture-fracture). <br />Um eine verbesserte Versorgungsstruktur zu erreichen, wird ein Algorithmus als Pfad zur Diagnostik und Therapie empfohlen (Abb. 1). Aus ihm wird ersichtlich, dass verschiedene Disziplinen beteiligt sind, die als Fracture Liaison Service (FLS) eine optimale Versorgung der Patienten gewährleisten. Dies bedeutet insbesondere die Identifizierung sekundärer und damit behandelbarer Ursachen einer Osteoporose, eine densitometrische Standortbestimmung, ein Sturzrisiko-Assessment und die Einleitung einer spezifischen medikamentösen Osteoporosetherapie. Die Einrichtung eines interdisziplinär ausgerichteten FLS hat sich als kosteneffektiv und mortalitätssenkend erwiesen.<sup>17</sup></p> <p>Vorrangige Ziele der Behandlung sind die weitgehende Schmerzfreiheit mit Wiedererlangung der körperlichen Beweglichkeit und eine damit verbundene Rückkehr zu den gewohnten Aktivitäten des täglichen Lebens.</p> <h2>Schmerzbehandlung</h2> <p>Die medikamentöse Schmerztherapie kann in der Regel nach WHO-Schema erfolgen. Allfällige Kontraindikationen müssen bei den zumeist älteren und polymorbiden Patienten allerdings beachtet werden, insbesondere muss bei den mitunter hochaltrigen Patienten eine Opiattherapie behutsam und einschleichend mit kleineren Dosen erfolgen.<sup>18</sup> <br />Der Einsatz von Calcitonin ist bei akuten Wirbelkörperfrakturen weiterhin eine gute Therapieoption zur Analgesie. 200 I.E. werden intranasal für 2–3 Wochen appliziert. Der analgetische Effekt der Substanz beruht wahrscheinlich auf einer Modulation der Nozizeption und einer vermehrten Endorphinausschüttung im Zentralnervensystem.<sup>19</sup> <br />Die medikamentöse Schmerztherapie nach dem WHO-Schema kann bei nicht ausreichender Wirksamkeit durch lokale Injektionen von Medikamenten an der Wirbelsäule ergänzt und der Einsatz von Wirbelsäulenorthesen (z.B. 3-Punkte-Korsett, Spinomed) im Einzelfall erwogen werden.<sup>20, 21</sup></p> <h2>Physiotherapie</h2> <p>Neben der medikamentös-analgetischen Behandlung ist die frühzeitige Mobilisierung mit Einleitung einer physiotherapeutischen Behandlung von grosser Bedeutung. Da jede längere Phase der Immobilisierung mit einem gesteigerten Verlust an Knochenstruktur und Abnahme an Muskelmasse und -kraft verbunden ist, wird die Notwendigkeit dieser Behandlung besonders deutlich. Mit einer gezielten Kräftigung der Rückenmuskulatur kann ein weiterer Haltungsverlust verhindert werden. Eine Kräftigung der Atemmuskulatur antagonisiert einen Verlust der Lungenfunktion mit Abnahme der Vitalkapazität. 3–4 Monate nach dem Frakturereignis sollte ein Rehabilitationsprogramm zur Kräftigung der Rücken- und Bauchmuskulatur eingeleitet werden. Das Programm muss initial von ausgebildeten Physiotherapeuten überwacht und begleitet werden. Die Einführung in eine medizinische Trainingstherapie (MTT), die Instruktion eines Heimprogrammes und eine Verhaltensschulung haben sich als weitere Massnahmen bewährt.<sup>22</sup></p> <p>Die Bedeutung eines Sturzes als frakturauslösendes Ereignis rechtfertigt die Einleitung eines Sturzassessments in einem dafür spezialisierten Zentrum. Zumeist erfolgt dies in einer Abteilung für Physiotherapie oder in einer Klinik für Geriatrie. Mit validierten Tests wird ein diagnostischer Prozess durchlaufen, um Sturzrisikofaktoren und andere Ursachen für Stürze zu erfassen.<sup>23, 24</sup> <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Ortho_1603_Weblinks_seite26.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Diagnostik und Einleitung einer spezifischen Osteoporosetherapie</h2> <p>Die erforderlichen Untersuchungen beinhalten die Erfassung von Risikofaktoren und die Durchführung von Laboruntersuchungen zum Ausschluss sekundärer Ursachen. Eine densitometrische Standortbestimmung empfiehlt sich zur Diagnosesicherung und als Verlaufskontrolle in zweijährigen Abständen nach Einleitung einer spezifischen Osteoporosetherapie. Mit den heute zur Verfügung stehenden Medikamenten (Bisphosphonate, Denosumab, osteoanabole Therapie mit Teriparatid) kann je nach Studie das relative Frakturrisiko um 40–70 % gesenkt werden (Abb. 2). <br />Die Therapiedauer beträgt in der Regel 3 bis 5 Jahre. Im Rahmen der empfohlenen Kontrolldensitometrie muss eine erneute Abschätzung des Frakturrisikos und damit der Behandlungsdauer erfolgen. Begleitend zur spezifischen Osteoporosetherapie ist auf eine adäquate Kalzium- (1000mg, idealerweise über den Verzehr von Milchprodukten) und Vitamin-D-Zufuhr (1000 Einheiten) zu achten. Diese einfache, wenngleich mitunter wenig beachtete Massnahme stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Behandlungserfolg dar. Eine allfällige Hypovitaminose D muss vor Behandlungsbeginn adäquat substituiert sein. Einer aktiven Freizeitgestaltung zur Erhaltung der Knochengesundheit ist ein hoher Stellenwert beizumessen. Detaillierte Einzelheiten zur Diagnostik und Therapie können den Empfehlungen der SVGO (www.svgo.ch) entnommen werden.<sup>25</sup></p> <h2>Fazit</h2> <p>Die Wirbelkörperfraktur ist eine typische Folgeerscheinung einer unbehandelten und mitunter die Erstmanifestation einer bis anhin nicht diagnostizierten Osteoporose. <br />Die Fraktur ist je nach Anzahl und Schweregrad mit erheblicher Morbidität und vermehrter Mortalität verbunden. Neben der Anamnese und der Klinik haben radiologische Untersuchungsverfahren einen hohen Stellenwert in der Diagnosesicherung. <br />Im Vordergrund der Akutversorgung stehen eine suffiziente medikamentöse Schmerztherapie sowie die frühzeitige Mobilisierung mit Einleitung einer physiotherapeutischen Behandlung. Der Einsatz von Wirbelsäulenorthesen kann im Einzelfall erwogen werden. Sollten diese Massnahmen zu keiner klinischen Besserung führen und ist ein Nachsintern der Fraktur mit Zunahme der Kyphose in der radiologischen Verlaufskontrolle ersichtlich, ist die Durchführung einer Vertebro-/Kyphoplastie in einem spezialisierten Zentrum eine weitere, mittlerweile bewährte Therapieoption. <br />Soweit noch nicht erfolgt, ist eine Osteoporosediagnostik unabdingbar. Bei erhöhtem Risiko für osteoporotische Folgefrakturen ist die Einleitung einer spezifischen medikamentösen Osteoporosebehandlung in der Regel angezeigt und für den weiteren Verlauf mit Abnahme des Frakturrisikos von entscheidender Bedeutung.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Lippuner K et al: Osteoporos Int 2009; 20 (7): 1131-40 <strong>2</strong> Johnell O, Kanis JA: Osteoporos Int 2006; 17: 1726-33 <strong>3</strong> Svedbom A et al: Arch Osteoporos 2014; 9: 192 <strong>4</strong> Hasserius R et al: Calcif Tissue Int 2005; 76(4): 235-42 <strong>5</strong> Ismail AA et al: Osteoporos Int 1998; 8(3): 291-7 <strong>6</strong> Gehlbach S et al: Osteoporos Int 2000; 11: 577-82 <strong>7</strong> Bartalena T et al: World J Radiol 2010; 2(10): 399-404 <strong>8</strong> Carberry GA et al: Radiology 2013; 268(1): 120-6 <strong>9</strong> Kim N et al: Am J Roentgenol 2004; 182: 297-300 <strong>10</strong> Longhino V et al: Clin Cases Miner Bone Metab 2011; 8(3): 19-23 <strong>11</strong> Piazzolla A et al: Spine 2015; 40 (14): e842-8 <strong>12</strong> Vokes TJ et al: Osteoporos Int 2003; 14: 871-8 <strong>13</strong> Griffith JF: Quant Imaging Med Surg 2015; 5(4): 592-602 <strong>14</strong> Bessette L et al: Osteoporos Int 2008; 19: 79-86 <strong>15</strong> Leslie WD et al: Osteoporos Int 2012; 23(3): 929-36 <strong>16</strong> Bouxsein ML et al: J Am Acad Orthop Surg 2004; 12: 385 <strong>17</strong> Yates CJ et al: J Clin Densitom 2015; 18(2): 150-6 <strong>18</strong> King SA: Consultant 360 2012; 52(5) <strong>19</strong> Lyritis GP: Bone 2002; 30(Suppl 5): 71S-74S <strong>20</strong> Nagel-Albubstin K et al: J Miner Stoffwechs 2012; 19 (3): 120-3 <strong>21</strong> Pfeifer M et al: Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177-86 <strong>22</strong> Bonner FJ et al: Osteoporos Int 2003; 14(Suppl 2): S1-S22 <strong>23</strong> Clinical practice guideline for the assessment and prevention of falls in older people Guidelines commissioned by the National Institute for Clinical Excellence (NICE), Nov. 2004 <strong>24</strong> Mendelson DA: Fragility Fractures, an Issue of Clinics in Geriatric Medicine. Toronto: Elsevier 2014 <strong>25</strong> Osteoporose: Prävention, Diagnostik und Behandlung. Empfehlungen der Schweizerischen Vereinigung gegen Osteoporose. 2015 <strong>26</strong> Genant HK et al: J Bone Miner Res 2003; 8(9): 1137-48</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

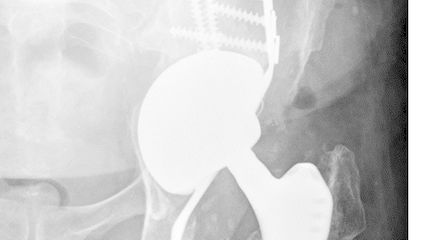

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...