Das BoneWelding®Fiji®-Ankersystem als Behandlungsoption der ulnaren Daumenseitenbandruptur mit Stener-Läsion

Autoren:

Dr. Tobias Kastenberger

Univ.-Prof. Dr. Rohit Arora

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Medizinische Universität Innsbruck

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine neue Technologie (Sportwelding GmbH) wurde vor Kurzem präsentiert, welche Ultraschallwellen benutzt, um einen resorbierbaren Fadenanker in spongiösen Knochen einzuschmelzen.

Keypoints

-

Die operative Behandlung der ulnaren Daumenseitenbandruptur mit dem Fiji®-Anker erzielt ein sehr gutes klinisches Outcome.

-

Der wesentliche Vorteil dieser Verankerungsmethode ist die stabile Fadenverankerung in spongiösem Knochen bei Abwesenheit von kortikalem Knochen.

Die traumatische Ruptur des ulnaren Daumenseitenbandes des Metakarpophalangealgelenks des Daumens ist eine häufige Verletzung. Landläufig wird sie auch „Skidaumen“ genannt. Sowohl Partialrupturen als auch komplette Rupturen bis zu 3mm Stumpfdeviation können konservativ mittels Immobilisation behandelt werden. Demgegenüber sollten komplette Rupturen mit einer Bandstumpfdeviation mit mehr als 3mm von dessen Insertionspunkt oder einer Banddislokation oberhalb der Adduktoraponeurose (Stener-Läsion) einer operativen Versorgung zugeführt werden.

Unterschiedliche Operationsmethoden wurden in der Literatur beschrieben, zum Beispiel: Ausziehnähte, Ausziehfäden, Knopfnähte, Fadenknöpfe, Fadenanker, Interferenzschrauben, arthroskopische Reinsertion und Fadentape-Augmentation. Eine neue Technologie (Sportwelding GmbH) benutzt Ultraschallwellen, um einen resorbierbaren Fadenanker in spongiösen Knochen einzuschmelzen. Während des Einschmelzprozesses infiltriert das Polymer die Poren des umgebenden spongiösen Knochens, gefolgt von einer unmittelbaren Aushärtung während des Auskühlens. Diese Formation bildet eine starke und homogene Bindung zwischen dem Implantat und dem Knochen. Die Technologie wird bereits bei der Behandlung von Hallux valgus, bei kieferchirurgischen Eingriffen und experimentellen Wirbelsäulenoperationen bei Schafen verwendet. Zudem scheint diese Methode auch in der Rotatorenmanschettenchirurgie anwendbar zu sein. Ein weitläufiger Einsatz im Bereich der Handchirurgie wurde bislang noch nicht erforscht.

In unserer Abteilung wurde eine Studie durchgeführt, um das chirurgische und klinische Outcome bei der Verwendung des Sportwelding Fiji®-Ankers (Sportwelding GmbH, Schwieren, Schweiz) bei der direkten ulnaren Daumenseitenbandruptur zu evaluieren.

Patienten und Methoden

An der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie der Medizinischen Universität Innsbruck wurde eine prospektive Fallserie an über 18-jährigen Patienten, welche operativ aufgrund einer ulnaren Daumenseitenbandruptur mit einer Stener-Läsion mit einem 2,3-mm-Fiji®-Ankersystem zwischen Dezember 2013 und Juni 2015 behandelt wurden, durchgeführt.

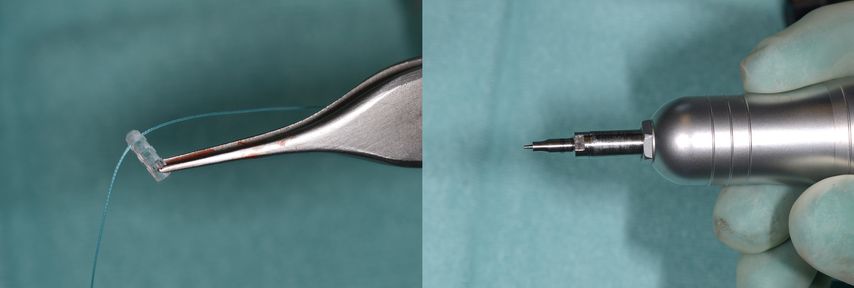

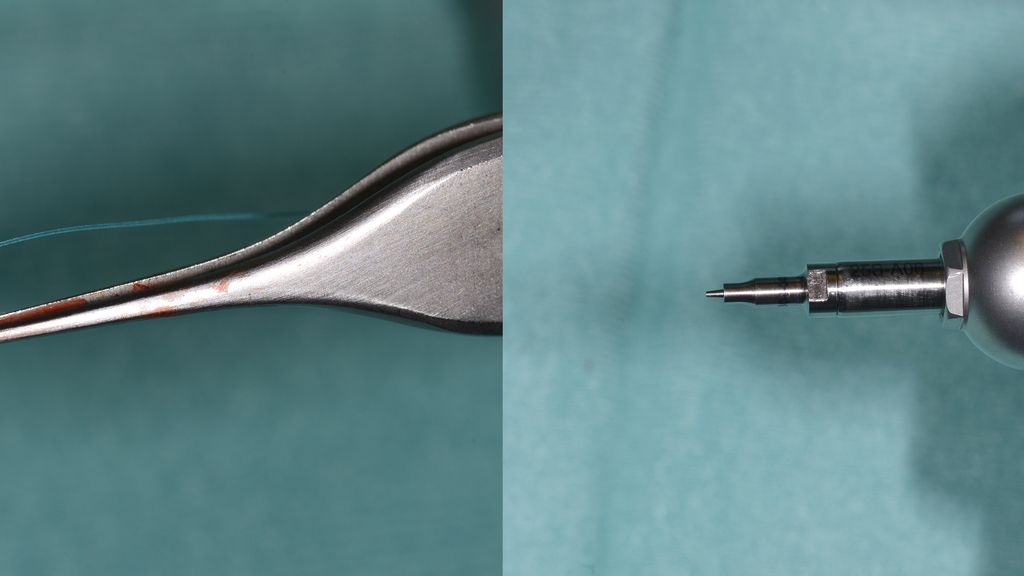

Das Sportwelding-Fiji®-Ankersystem ist ein approbierter (CE-zertifizierter) Fadenanker, bestehend aus Poly-L(D,L)-Laktit- (70/30)-Säure (einem bioabsorbierbaren Polymer basierend auf Laktitsäure), welcher durch die Benützung der BoneWelding-Technologie inseriert wird (Abb. 1).

24 Patienten (6 weiblich, 18 männlich; Durchschnittsalter 44 Jahre (20–71); 23 rechtsdominante, 1 linksdominant; 8 Raucher; 2 mit Diabetes mellitus) wurden in diese prospektive klinische Evaluierung aufgenommen.

Die Diagnose der dislozierten ulnaren Seitenbandläsion wurde durch die klinische Untersuchung und die Röntgendiagnostik evaluiert. Eine Druckdolenz und Schwellung zeigten sich stets auf der ulnaren Seite des Metakarpophalangealgelenks des Daumens.

Eine dislozierte knöcherne Avulsion des Daumenseitenbandes stellt eine unmittelbare OP-Indikation dar. In den Fällen, wo die Röntgenaufnahmen unauffällig waren, wurden Stressaufnahmen von beiden Seiten zum Vergleich durchgeführt. Eine Seitendifferenz von 20° oder ein absoluter Wert von 35° radialer Angulation wurden als dislozierte Bandrupturen angenommen, welche eine absolute OP-Indikation darstellen.

Die OP wurde durch eine mittseitliche oder leicht schräge Inzision auf der ulnaren Seite des Daumengrundgelenkes durchgeführt. Die Präparation erfolgte vorsichtig, um den oberflächlichen Ast des Nervus radialis zu identifizieren und zu schützen. Dieser wurde mit einem stumpfen Haken in die radiale Richtung weggehalten. Die Adduktoraponeurose sowie die Gelenkkapsel wurden separat longitudinal in ihrem dorsalen Anteil inzidiert, um an die Insertionsstelle des Bandes zu gelangen.

Alle eingeschlossenen und evaluierten Patienten zeigten eine Ruptur der distalen Insertion oder eine kleine knöcherne Avulsion samt einer Stener-Läsion. Die distale Insertion an der Basis der proximalen Daumenphalanx wurde für die ligamentäre Adhäsion aufgeraut und der mitgelieferte Bohraufsatz wurde verwendet, um das Ankerloch zu bohren. Der Sportwelding-Fiji®-Anker wurde mit der BoneWelding-Technologie in Längsachse des Bohrloches mit einem nicht resorbierbaren 3.0-Faden (Ethibond, Eticon Inc., Bridgewater, New Jersey, USA) eingebracht. Der Anker wird dabei in das vorgebohrte Bohrloch eingebracht, wobei gleichzeitig ein Fußpedal gedrückt wird, bis der Anker im Bohrloch verschwindet und schmilzt. Das Pedal wird so lange gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt (etwa 3 Sekunden).

Das ulnare Daumenseitenband wurde mittels einer U-Nahttechnik an dessen Ausrissstelle bzw. dem Ort des Ankers reinseriert. Die Stabilität wurde intraoperativ vorsichtig überprüft und die Kapsel und die Adduktoraponeurose wurden schichtweise verschlossen.

Postoperativ wurden die Patienten via Daumeneinschlussgips für fünf Wochen mit anschließender Ergotherapie behandelt.

Die Behandlung wurde durch unterschiedliche Handspezialisten durchgeführt. Eine Verwendung des Ankers war ausschließlich erlaubt, wenn der Operateur ein spezielles präoperatives Anwendungstraining durchlaufen hatte. Das Behandlungstraining, bestehend aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, wurde durch den Hersteller angeboten und an Kunstknochen durchgeführt.

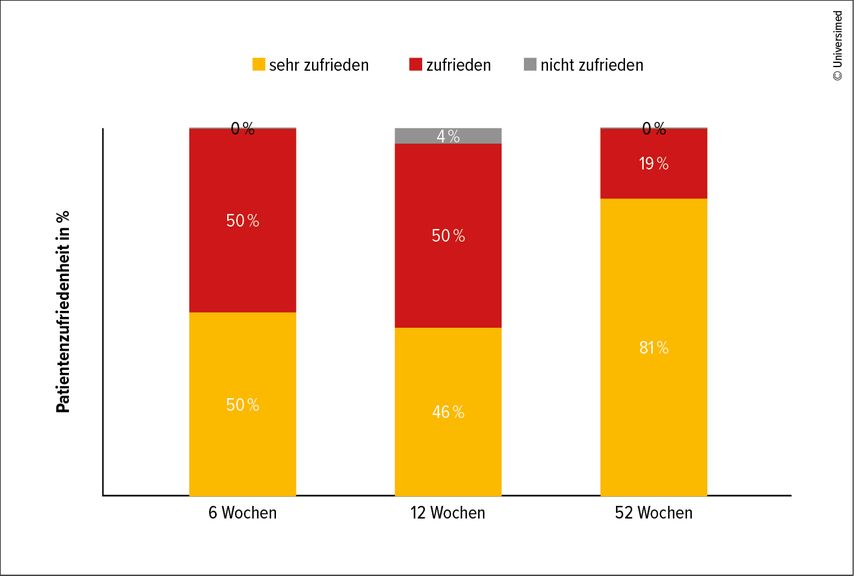

Ein standardisiertes Nachuntersuchungsprotokoll wurde nach 6, 12 und 52 Wochen ausgefüllt. Dabei wurde die ulnare Daumenseitenbandstabilität klinisch durch den Untersucher überprüft. Schmerz in Ruhe und während der Belastung wurde durch die visuelle Analogskala (VAS) festgehalten. Die Patientenzufriedenheit wurde durch ein Bewertungssystem mit drei Werten evaluiert (sehr zufrieden, mäßig zufrieden, nicht zufrieden). Die Beweglichkeit des Daumengrundgelenkes wurde mit einem Fingergoniometer gemessen. Die Daumenopposition wurde anhand der Kapandji-Skala (0–10) evaluiert. Die Griffstärke, der Schlüsselgriff und der Spitzgriff zwischen Daumen und Zeigefinger, drittem Finger, Ringfinger und Kleinfinger wurden mithilfe des Dynamometers G200 (Biometrics LTD, New Port, UK) gemessen. Das subjektive funktionelle Outcome wurde anhand des „Disability of the Arm, Shoulder and Hand Score“ (DASH) und des „Patient-Rated Wrist Evaluation Score“ (PRWE) evaluiert. Zudem wurden bei jeder Nachuntersuchung sämtliche Komplikationen festgehalten.

Ergebnisse

18 Patienten erlitten die ulnare Daumenseitenbandruptur im Rahmen eines Skisturzes, 4 Patienten stürzten aus dem Stand und 2 Patienten spezifizierten den Unfallmechanismus nicht näher. 17 Patienten (71%) zeigten eine rein ligamentäre Verletzung und 7 Patienten (29%) hatten eine knöcherne Avulsionsfraktur. Bei 10 Patienten (40%) war die dominante Hand involviert.

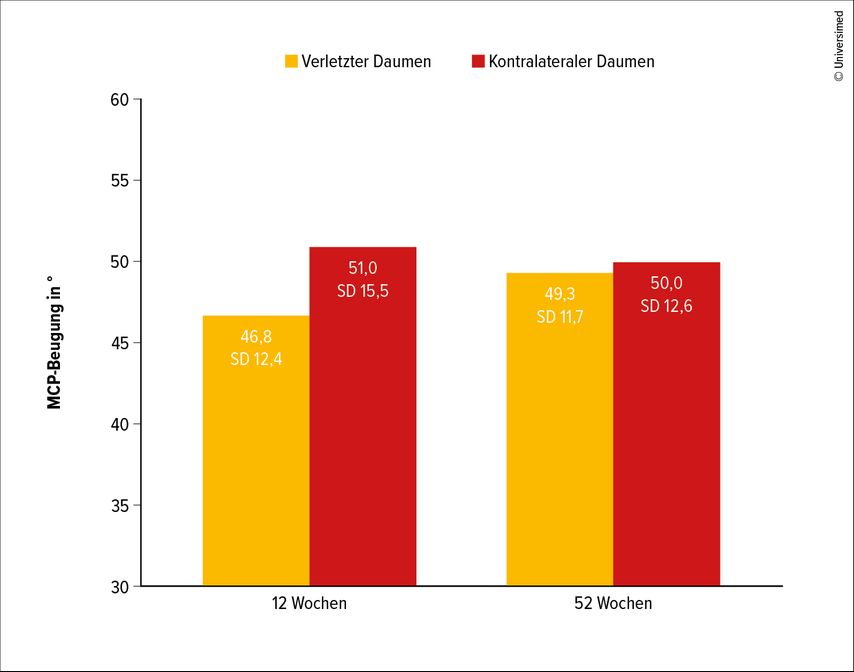

Die Flexion im Daumengrundgelenk war 12 und 52 Wochen nach operativer Versorgung sehr gut und zeigte annähernd den gleichen Wert wie auf der unverletzten kontralateralen Seite (Abb. 2).

Ebenso war die Opposition mit einem Kapandji-Score von 9,1 (SD=0,9; Range 7–10) nach 12 Wochen und einem Score von 9,7 (SD=0,5; Range 9–10) nach 52 Wochen sehr gut. Bei zwei Patienten wurde das Gelenk als instabil eingestuft. Eine weiterführende chirurgische Intervention wurde von den Patienten jedoch abgelehnt.

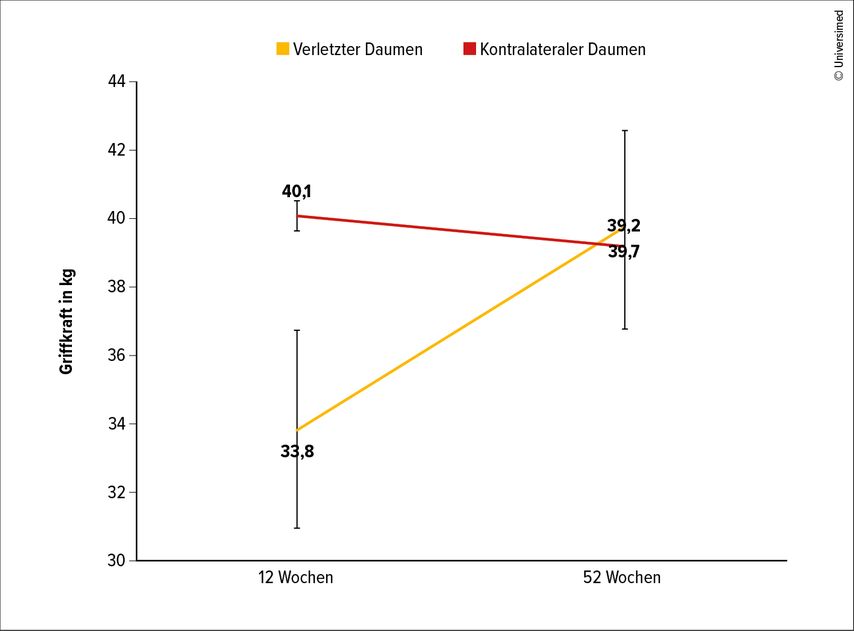

Die Griffstärke verbesserte sich während der Nachuntersuchungsperiode und erreichte den gleichen Wert wie die gesunde Seite innerhalb eines Jahres (Abb. 3).Der Schlüsselgriff und der Spitzgriff zeigten ebenso ein Jahr nach Operation beinahe die gleichen Werte wie die Gegenseite (Tab. 1).

Tab. 1: Schlüssel- und Spitzgriff in kg: „mean“, „standard deviation“ (SD) und Prozente der kontralateralen Seite

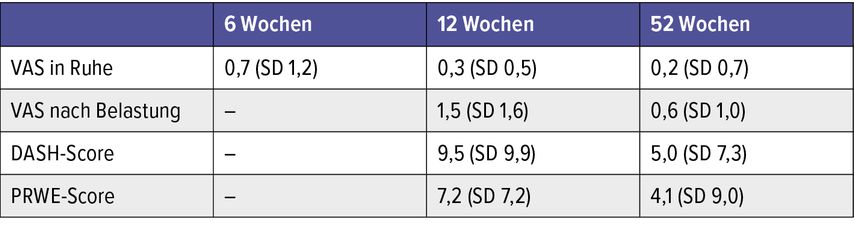

Ruhe- und Belastungsschmerz wurden während des Nachuntersuchungszeitraumes als niedrig eingestuft. Der DASH- und der PRWE-Score zeigten exzellente Ergebnisse nach einem Jahr (Tab. 2).

Die durchschnittliche Operationszeit betrug 39 Minuten. Die Patientenzufriedenheit war bei der Abschlusskontrolle mit 81% sehr zufriedenstellend (Abb. 4).

Komplikationen traten in 11 Fällen auf. Ein Patient erlitt eine Handgelenksfraktur während sportlicher Betätigung, welche nicht mit der Daumenseitenbandverletzung in Zusammenhang stand. Zwei Patienten zeigten eine Hypästhesie im Bereich des oberflächlichen Nervus-radialis-Astes. Ein Patient entwickelte ein CRPS aufgrund eines zu eng angelegten Gipses. Bei drei Patienten fiel eine Subluxation des Daumengrundgelenks im Röntgen auf. Zwei dieser Subluxationen resultierten aus einem zusätzlichen Sturz, wohingegen der dritte sich als chronische Subluxation entpuppte, welche ebenso auf der Gegenseite bestand. Bei drei Fällen zeigten sich Fadenmaterialkomplikationen während des Prozesses der Ankerinsertion. In zwei Fällen wurde der Anker durch einen neuen Anker in derselben Position durch einfaches Überbohren ersetzt. Im dritten Fall wurde das eingebrachte Fadenmaterial entfernt, der eingebrachte Anker konnte jedoch nicht entfernt werden und wurde belassen. Die Bandrefixation wurde durch eine transossäre Fixationsmethode gewährleistet. Keine der genannten Komplikationen hatte einen negativen Langzeiteffekt. In einem Fall wurde der Anker, bevor der Schmelzprozess abgeschlossen wurde, nicht komplett versenkt. Er wurde daraufhin auf Knochenniveau gekürzt und der Faden verblieb dabei stabil verankert.

Diskussion

Das wichtigste Resultat dieser Studie ist, dass eine Behandlung der ulnaren Daumenseitenbandruptur mit dem Fiji®-Anker zu sehr guten klinischen Resultaten mit einer geringen Komplikationsrate führt. Die in dieser Studie erhobenen Werte der Daumenflexion sind vergleichbar mit denen in anderen vorliegenden Studien – unabhängig von der Behandlungsmethode. Die Werte für Griffstärke, Schlüsselgriff und Schmerz sind ebenfalls mit der Literatur vergleichbar.

Das Bewegungsausmaß, die Griffstärke, der Schlüsselgriff und der Spitzgriff erreichten 3 Monate postoperativ 79–95% der kontralateralen Seite und steigerten sich auf beinahe 100% innerhalb des ersten Jahres.

Alle Patienten wurden mittels fünfwöchiger Immobilisation postoperativ behandelt. Berücksichtigt man, dass alle vorliegenden Studien von einem sehr guten klinischen Outcome berichten, spielt die Fixationsdauer eine eher untergeordnete Rolle. Somit könnte das funktionelle Ergebnis durch eine frühere Mobilisation noch zusätzlich verbessert werden.

Undislozierte ulnare Daumenseitenbandrupturen können konservativ behandelt werden. Ulnare Daumenseitenbandrupturen mit einer Stener-Läsion haben jedoch ein signifikant besseres klinisches Ergebnis nach operativer Versorgung. Der Grund dafür mag sein, dass das rupturierte Band an seinem anatomischen Ansatzpunkt platziert wird, was eine suffiziente Heilung unabhängig von der Fixationsmethode ermöglicht. Somit könnte – spekulativ gesprochen – ein nach proximal umgeschlagenes ulnares Daumenseitenband, das unter die Adduktoraponeurose an seinen Insertionspunkt gelegt wird, durchaus auch ohne Fixation an seinem Ansatzpunkt heilen. Eine solche Behauptung bedarf jedoch noch weiterführender Studien zur Verifizierung.

Studien zeigten, dass die Verwendung von Fadenankern zu besseren Ergebnissen führt als die Verwendung von Ausziehdrähten. Dennoch sind Fadenanker nicht immer die passende Fixationsmethode. Größere dislozierte knöcherne Bandausrisse benötigen gelegentlich Kirschnerdrähte, Schrauben oder Hakenplatten zur stabilen Verankerung. Es gibt dennoch Fälle wie multifragmentäre knöcherne Bandausrisse, welche durch die oben genannten Methoden nicht fixiert werden können. Das Fiji®-Ankersystem bietet in solchen Fällen einen wesentlichen Vorteil, da eine Fixation im spongiösen Knochen erfolgt. Andere Ankersysteme benötigen einen kortikalen Knochen, um den Anker suffizient zu versenken und zu fixieren.

Biomechanische Studien zeigten, dass der Fiji®-Anker, welcher in spongiösem Knochen verankert wurde, wesentlich höheren Zugkräften standhielt als harte oder auch weiche Fadenanker.

Von den in dieser Studie vorkommenden Komplikationen waren einige direkt auf die Operation oder Behandlung bezogen. Eine Neuropraxie des oberflächlichen Radialisastes oder ein entstandenes CRPS nach Gipsfixation sind als unabhängig von der Fixationsmethode anzusehen. Die Hauptkomplikation, die durch das Implantat verursacht wurde, waren Fadenschäden während der Insertion des Ankers. Diese Komplikation ist jedoch auf einen Mangel an Anwendererfahrung zurückzuführen. Normalerweise wird eine gewisse Menge an Kraft benötigt, um einen herkömmlichen einzubringenden Fadenanker hineinzudrücken. Dies ist nötig, da die Mehrheit der am Markt erhältlichen Anker unterhalb des kortikalen Knochens ihr Widerlager findet. Der Fiji®-Anker benützt die BoneWelding-Technologie, wobei das Polymer über seine gesamte geschmolzene Oberfläche mit dem umgebenden spongiösen Knochen interagiert und keinen intakten kortikalen Knochen benötigt. Dieser Anker wird daher auch ohne Druck eingebracht. Wenn sich die Sonotrode nach dem Einschmelzvorgang vom Anker löst und nochmalig aktiviert wird, kann dies bei Fadenkontakt zu Schäden am Faden führen und diesen durchtrennen oder schwächen.

Nach dreimaligem Fadenschaden während des Einbringprozesses wurde das Hauptaugenmerk bei der Fehleranalyse auf das Einbringen des Ankers in exakter Achse des Bohrlochs gelegt und zusätzliche Übungen an Kunstknochen wurden vorgenommen. Danach kamen keinerlei Fadenschäden mehr vor. Somit muss betont werden, dass der Einbringprozess einer gewissen Lernkurve unterliegt. Es kann jedoch nach suffizienter Fehleranalyse auch eine solche Komplikation vermieden werden.

Da der Anker bioresorbierbar ist, sollte kein Material nach Resorption nachweisbar sei. Bis dahin kann es allerdings möglicherweise zu Osteolysen, Fixationsversagen, Wiederauftreten von Instabilität, Schmerz oder anderen Komplikationen kommen. Laut Herstellerangaben beträgt der Resorptionszeitraum 2 oder mehr Jahre. Bislang gibt es daher noch keine Studien, die über den exakten Zeitpunkt des Abschlusses der Resorption und mögliche Osteolysen oder weitere Folgen im Zusammenhang mit dem Anker berichten.

Fazit

Die operative Behandlung der ulnaren Daumenseitenbandruptur mittels Fiji®-Anker erzielt ein sehr gutes klinisches Outcome. Der wesentliche Vorteil dieser Verankerungsmethode ist die stabile Fadenverankerung in spongiösem Knochen bei Abwesenheit von kortikalem Knochen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...