©

Getty Images/iStockphoto

Bewegung ohne Weh und Aber

Jatros

30

Min. Lesezeit

23.02.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Schmerztherapie am Bewegungsapparat stand im Mittelpunkt der Jahrestagung des Berufsverbands der Fachärzte für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (BVdO) im November 2016 in Wien. Die Hände des Arztes sind dabei sein wertvollstes diagnostisches und therapeutisches Instrument.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Jeder fünfte Europäer leidet an chronischen Schmerzen, beim Großteil gehen diese vom Rücken und von den Gelenken aus, ein Viertel aller Krankenstände wird durch Störungen des Bewegungsapparates verursacht, wie Prof. Dr. Ronald Dorotka, Präsident der BVdO, festhält. Orthopäden sind daher besonders häufig mit Schmerzpatienten konfrontiert. „Die möglichst rasche Diagnose der Schmerzursache ist eine Hauptaufgabe.“ Dabei sollte man sich bei muskuloskelettalen Schmerzen nicht ausschließlich auf die Bildgebung verlassen, denn das Beschwerdebild korreliert sehr häufig nicht mit dem MRT-Bild. So sind etwa Bandscheibenvorwölbungen bei bis zu 80 % beschwerdefreien Erwachsenen nachweisbar. Durch exakte Ausschlussdiagnostik kann auf bildgebende Diagnostik oft ganz verzichtet werden. Alleine schon das genaue Zuhören und eine manuelle Erstuntersuchung können laut Dorotka in vielen Fällen eine Diagnose liefern: „Angreifen des Patienten bedeutet ihn begreifen.“ Ein Rückenschmerz kann sich bei genauer manueller Untersuchung z.B. als Hüftarthrose entpuppen etc. Selbstverständlich müssen andere Erkrankungen, wie Tumoren und Infektionen, bereits zu Beginn ausgeschlossen werden.<br /> Auch Dr. Peter Machacek vom Orthopädischen Spital Speising, Wien, sieht ein hohes Potenzial im Berühren: „Der wichtigste Kontakt zum Patienten geht über die Haut.“ Berührung ist ein deutliches Zeichen der Zuwendung; und diese benötigen gerade Schmerzpatienten. Das fängt beim Händedruck zur Begrüßung an: „Wie oft höre ich von Patienten: Der Arzt hatte nicht einmal Zeit, mir die Hand zu geben.“</p> <h2>In der Praxis</h2> <p>Die gute Nachricht: 90 % aller Rückenschmerzzustände bilden sich spontan zurück. Aber 10 % werden chronisch. Akute Schmerztherapie mit Medikamenten, Heilbehelfen, aber auch Manual- und Bewegungstherapie können helfen, Chronifizierungen zu vermeiden. Dr. Peter Bitzan, Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie in Wien, gab einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Schmerztherapie, die in der niedergelassenen Praxis angeboten werden können. Bei chronischen Schmerzerkrankungen, die nicht kausal behandelbar sind, hält er jedoch ein interdisziplinäres Vorgehen, wie es Schmerzambulanzen bieten, für unabdingbar. In der Praxis ist dies aber oft gar nicht so einfach: Lange Wartezeiten sind üblich, auch Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sind nicht immer gegeben. Dazu kommen patientenbedingte Hindernisse wie fehlende Kinderbetreuung etc. „Was der niedergelassene Orthopäde tun kann, ist: die eigenen Grenzen erkennen, Informationen und Referenzen über Angebote in der Nähe einholen, Netzwerke und Kooperationen bilden und vor allem den Kontakt zum Patienten erhalten, um Feedback über die Ambulanzen zu bekommen, an die man zugewiesen hat“, empfiehlt Bitzan.</p> <h2>Kreuzschmerz in der Schwangerschaft: Chirotherapie wirkt</h2> <p>Mehr als die Hälfte aller werdenden Mütter gibt an, zumindest einmal während der Schwangerschaft Kreuzschmerzen gehabt zu haben, wobei die Schmerzintensität bei durchschnittlich 5,6 (VASScore) liegt, wie Dr. Manfred Riegler, Wien, berichtet. Aber nur etwa ein Drittel dieser Frauen erzählt einem Arzt davon und nur ein kleiner Bruchteil nimmt eine Therapie in Anspruch. Offenbar ist die Angst groß, dem ungeborenen Kind zu schaden – und dies nicht nur bei den Betroffenen, sondern offenbar auch bei den Ärzten und Therapeuten. So bietet laut Riegler nur jeder zehnte Manualmediziner Chirotherapie in der Schwangerschaft an. Dabei sind weder geburtshilfliche noch orthopädische Komplikationen beschrieben und die Ergebnisse (75 % relevante Besserung, 40 % Schmerzfreiheit, Verbesserung des VAS-Scores von 6 auf 2) wären sehr überzeugend: „Auffallend oft ist bei Lumbago in der Schwangerschaft das Iliosakralgelenk beteiligt. Hier genügt oft schon die manuelle Mobilisation der Blockade, um den Schmerz zu lösen.“<br /> Für die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) bei Kreuz- und Beckengürtelschmerz gibt es Evidenz und Empfehlung für das 3. Trimenon. Ungeeignete physikalische Methoden in der Schwangerschaft scheinen nur Kurzwelle und großflächige Wärmebehandlungen zu sein. Was die medikamentöse Schmerztherapie betrifft, empfiehlt Riegler als Nachschlagewerk „Arzneiverordnung in Schwangerschaft und Stillzeit“ von Schaefer, Spielmann und Vetter (Urban & Fischer 2011).</p> <h2>Opioide und ACP</h2> <p>„Bei der Therapie schwerer chronischer Schmerzen verliert das klassische WHOStufenschema zunehmend an Bedeutung“, erklärt Doz. Dr. Christopher Gonano, FA für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin in Wien. „Eine erfolgreiche moderne anästhesiologische Schmerztherapie inkludiert starke Opioide. Eine lang wirksame Basistherapie plus Bedarfsmedikation ist hierbei ein Muss.“ Die Verordnung von ausschließlich kurz wirksamen Opioiden würde das Suchtrisiko erhöhen und sei daher zu vermeiden. Daneben werden verschiedene adjuvante Schmerzmedikamente eingesetzt. Gerade bei Schmerzen am Bewegungsapparat sind invasive Verfahren wie Nerven- und Facettenblockaden oft erfolgreich. Das Wissen über Neben- und Wechselwirkungen mit Begleitmedikamenten gehört zu den Kernkompetenzen der Anästhesisten, betont Gonano.<br /> Ein relativ neuer Ansatz in der Orthopädie ist autologes konditioniertes Plasma (ACP). Das Hauptanwendungsgebiet sind Knorpelschäden. Die Therapie zeigt aber auch sehr gute Ergebnisse bei akuten Muskel- oder Bandverletzungen sowie bei Muskelnarben nach Faserrissen und bei Tendinosen, wie Dr. Werner Siekmann aus Hamburg berichtet. Der Schmerz geht meist sehr schnell zurück; die Patienten müssen teilweise bei der Rehabilitation „gebremst“ werden. Nicht ganz optimal sind die Erfolge bei Patellaspitzensyndrom und Fasciitis plantaris. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass schon Granulationsgewebe vorhanden ist, was eine Kontraindikation für ACP darstellt. Ebenso setzt die gleichzeitige Gabe von lokal applizierbarem Kortison, Marcain oder Lidocain die Wirkung von ACP herab.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung des Berufsverbands der Fachärzte für Orthopädie

und orthopädische Chirurgie (BVdO), 26. November

2016, Wien

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

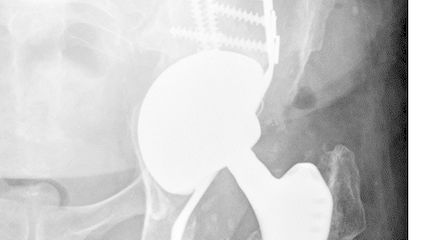

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...