Beruf und Sport nach Handgelenksverletzungen

Jatros

Autor:

Dr. Jochen Erhart

Universitätsklinik für Unfallchirurgie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: jochen.erhart@meduniwien.ac.at

30

Min. Lesezeit

13.07.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Berufs- und Sportfähigkeit nach Handgelenksverletzungen hängt sowohl von der Art der Verletzung als auch vom Beruf und/oder der Sportart ab. Falls eine Wiederherstellung der anatomischen Verhältnisse gelingt, ist die Wiederaufnahme von Beruf und Sport möglich. Nach Rettungseingriffen am Handgelenk ist das postoperative Aktivitätsniveau ebenfalls stark von der Art des Berufes und des ausgeübten Sportes abhängig. Notwendige Berufsumschulungen sollten frühzeitig geplant werden.</p>

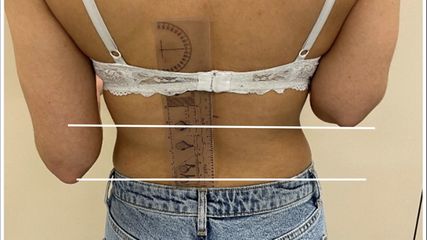

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Rekonstruktive Eingriffe zur Wiederherstellung der Biomechanik des Handgelenkes haben die volle Berufs- und Sportfähigkeit zum Ziel.</li> <li>Die Arbeits- und Sportfähigkeit wird nicht nach allen Verletzungsarten erreicht. Nach Rettungseingriffen und prothetischem Ersatz ist nicht selten mit der Notwendigkeit von Umschulungen und der Aufgabe der sportlichen Aktivität zu rechnen.</li> </ul> </div> <p>Kaum eine andere Körperregion bestimmt die Wiederaufnahme von Beruf oder Sport nach einer Verletzung derart nachhaltig wie das Handgelenk, wenn bei deren Ausübung eine manuelle Tätigkeit oder eine größere Belastung der oberen Extremität im Vordergrund steht. Der Patient erwartet vom behandelnden Arzt eine Einschätzung der Berufs- oder Sportfähigkeit sowie einen groben Zeitplan bis zur Wiederaufnahme seiner beruflichen oder sportlichen Aktivität. In einigen Fällen richtet sich die Art der Behandlung nach dem Beruf und der sportlichen Betätigung. Keinesfalls sollte der Erfolg des Behandlungsergebnisses durch einen zu knapp bemessenen Zeitraum vom Zeitpunkt der Verletzung bis zur Wiederaufnahme von Beruf oder Sport beeinträchtigt werden. Nachteile durch eine additive postoperative Ruhigstellung bzw. durch eine zu lange bemessene Ruhigstellung, wenn sie nicht über Monate andauert, sind nicht bekannt.<sup>1</sup> Der Patient sollte von Anfang an hinsichtlich seiner Fähigkeit zur Ausübung seines erlernten Berufes oder der Sportart aufgeklärt werden. Es sollten weder falsche Erwartungshaltungen gefördert noch unterschiedliche Therapieziele durch die behandelnden Ärzte und Therapeuten gesetzt werden. In vielen Fällen muss frühzeitig über den Wechsel von Beruf oder Sport gesprochen werden. Bei Berufssportlern, die nicht auf einen vollen manuellen Einsatz in ihrer Sportart angewiesen sind, können Schutzverbände im Hand- und Handgelenksbereich angelegt werden, um beispielsweise Osteosynthesen vor einem erneuten Trauma zu schützen.</p> <h2>Radiusfraktur (operativ/konservativ)</h2> <p>Das klinische Ergebnis nach Radiusfraktur und damit die Sport- und Arbeitsfähigkeit werden von der Kongruenz der Gelenkfläche des Radiokarpal- und des distalen Radioulnargelenks (DRUG) sowie von den Begleitverletzungen bestimmt. Bei Sport- und Berufsarten mit besonderer Belastung der oberen Extremität müssen die anatomischen Strukturen des Handgelenkes zur Gänze wiederhergestellt sein. Die zeitnahe Diagnose und Therapie von Zusatzverletzungen am Handgelenk, die in bis zu 70 % bei intraartikulären distalen Radiusfrakturen auftreten, sind essenziell. Dabei ist auf Rupturen der karpalen Bänder und des TFCC („triangular fibrocartilage complex“) zu achten, die eine Instabilität oder Fehlstellung im Handgelenk verursachen können. Diese Zusatzverletzungen bestimmen oftmals die Fähigkeit zur Rückkehr zur sportlichen Aktivität und in die berufliche Tätigkeit der Patienten. Sollte der Operateur eine 6-wöchige postoperative Ruhigstellung für notwendig befinden, hat diese keinen negativen Einfluss auf das mittelfristige klinische Ergebnis.<sup>1</sup> Allerdings verhindert eine alleinige Ruhigstellung in den wenigsten Fällen eine Handgelenksinstabilität, die auf eine Zusatzverletzung des karpalen Bandapparates oder des TFCC zurückzuführen ist.</p> <h2>Kahnbeinfraktur (operativ, konservativ)</h2> <p>Kahnbeinfrakturen treten sehr häufig bei sportlicher Betätigung auf und betreffen meist jüngere Patienten. Eine häufige Verletzungsfolge ist eine lang anhaltende Unfähigkeit zur Ausübung von manuellen Berufen und Sportarten. Prinzipiell beträgt die Zeitdauer der Ruhigstellung bei Kahnbeinfrakturen 6 bis 18 Wochen, je nach Lokalisation und Frakturform.<br /> Stabile Kahnbeinfrakturen können sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden. Nach operativer Behandlung kann auf eine zusätzliche Ruhigstellung verzichtet werden. Dies ist für manche Berufsgruppen ohne belastende Tätigkeiten von großem Vorteil, da eine Berufsausübung durch die Beweglichkeit des Handgelenks ohne Unterarmgips oder -cast teilweise ermöglicht wird. Bei instabilen Frakturen, insbesondere mit Dislokation der Fragmente, wird eine Osteosynthese (Schrauben-, ggf. Plattenosteosynthese) empfohlen. Dieser wird vor allem deshalb der Vorzug gegeben, weil eine höhere Konsolidationsrate erzielt wird, Fehlstellungen verhindert und postoperative Ruhigstellungen eingeschränkt bzw. gelegentlich sogar vermieden werden können. Der Zeitraum der postoperativen Ruhigstellung und die Möglichkeit einer funktionellen Therapie hängen von der Frakturform ab. Jedenfalls kann die im Vergleich zur konservativen Therapie deutlich reduziert werden.<sup>2</sup> Über eine exakte Zeitangabe herrscht keine Einigkeit. Unserer Meinung nach sollte die Dauer der postoperativen Ruhigstellung von der Frakturform und Lokalisation sowie von der Art der Versorgung (Schraubenmodell, Position der Schraube im Kahnbein) abhängig gemacht werden. Auch über eine schnellere knöcherne Konsolidierung wird kontrovers diskutiert. Eine annähernd ungehinderte Sportfähigkeit wird nach Erlangung der Handgelenksbeweglichkeit vor allem dann erreicht, wenn die Fragmente ohne Achsenfehlstellung konsolidiert sind. Eine Dorsalextension des Handgelenkes unter Maximalbelastung (Liegestütze) ist oftmals mehrere Monate nicht schmerzfrei möglich.</p> <h2>SL-Bandruptur, akut</h2> <p>Eine scapholunäre Dissoziation (Abb. 1) entsteht, wie die Kahnbeinfraktur, durch einen Sturz auf das gestreckte Handgelenk. Wenn sie primär nicht durch Instabilitätszeichen im Röntgenbild auffällt, wird sie meist nicht rechtzeitig erkannt, um adäquat durch eine Bandnaht behandelt zu werden. Da die scapholunäre Dissoziation oft erst im Laufe der Zeit, auch bei Ruhigstellung, auftritt, wird nicht selten der späteste Zeitpunkt (max. 10–12 Tage nach Trauma) für eine Naht des scapholunären Bandes versäumt. Bleibt eine scapholunäre Dissoziation beim manuell tätigen Patienten oder Sportler unentdeckt oder wird durch eine Bandnaht keine Stabilität des Handgelenkes erreicht, führt sie, je nach Belastungsintensität, zu einer Handgelenksarthrose („scaphoid lunate advanced collapse“ des Handgelenkes, SLAC wrist).</p> <h2>SL-Bandruptur, chronisch</h2> <p>Länger als 2 Wochen zurückliegende SLBand- Rupturen mit scapholunärer Dissoziation können nicht mehr mithilfe einer direkten Bandnaht behandelt werden. Es muss eine Bandplastik durchgeführt werden. Dabei hat sich die Bandplastik nach Brunelli,<sup>3</sup> ggf. mit Modifikationen, durchgesetzt. Das Prinzip dieser Technik sind das Aufrichten des Kahnbeines und die Verhinderung der Subluxation des proximalen Kahnbeinpoles nach dorsal. Dies wird durch einen distal gestielten Sehnenstreifen des M. flexor carpi radialis erreicht, der durch einen Kanal im Kahnbein von distal palmar nach proximal dorsal gezogen und entweder am ulnarseitigen distalen Radius oder am Mondbein unter Spannung befestigt wird. Alternativen zur Brunelli-Bandplastik folgen einem ähnlichen Prinzip. Die gewonnene Stabilität geht postoperativ etwas auf Kosten der Beweglichkeit im Handgelenk. Dies stellt keine Komplikation der Behandlung dar, jedoch muss der Patient präoperativ darüber aufgeklärt werden. Durch die gewonnene Stabilität des Handgelenkes wird der Patient auch in einem manuellen Beruf oder in einer belastenden Sportart wieder aktiv sein können.<br /> Falls der Prozess der Knorpeldestruktion durch die scapholunäre Dissoziation zu weit fortgeschritten ist, kann in einem frühen Stadium (SLAC I°) eine Stabilisierung durch eine scapholunäre Verschraubung mit Entknorpelung des scapholunären Gelenkes durchgeführt werden („reduction and association of the scaphoid and lunate[RASL] procedure“). Diese von M. Rosenwasser beschriebene Operationstechnik wird allerdings wegen technischer Schwierigkeiten und unterschiedlicher klinischer Ergebnisse kontrovers diskutiert. Bei ossärer Destruktion des Mondbeines nach „RASL procedure“ durch die Doppelgewindeschraube besteht keine Möglichkeit einer bewegungserhaltenden Teilarthrodese („four corner fusion“) mehr. Nach einer gelungenen „RASL procedure“ besteht durchaus die Möglichkeit, die Sportfähigkeit wiederzuerlangen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1704_Weblinks_ortho_1704__s33_abb1.jpg" alt="" width="2222" height="860" /></p> <h2>Kahnbeinpseudarthrose</h2> <p>An unserer Institution werden Kahnbeinpseudarthrosen in den meisten Fällen mit Beckenkammspan-Interposition und Osteosynthese mit einer Schraube mit durchgehendem Gewinde operiert. Wir stellen das Handgelenk, je nach Lokalisation der Pseudarthrose, postoperativ bis zu 12 Wochen im Unterarmgips mit Daumeneinschluss ruhig, klären die Patienten über die längere knöcherne Konsolidierung der Pseudarthrosen auf und weisen darauf hin, dass durch eine kürzere Ruhigstellung das Ergebnis der Operation gefährdet wird. Mit dieser Art der Behandlung konnten wir eine Konsolidationsrate von über 90 % erzielen.</p> <h2>Ulnarer Handgelenksschmerz</h2> <p>Der ulnare Handgelenksschmerz kann vielfältige Ursachen haben. Am häufigsten finden sich Verletzungen des triangulären fibrokartilaginären Komplexes (TFCC), die gelegentlich von einer Instabilität im DRUG begleitet werden. Weiters können TFCC-Rupturen mit einer dynamischen Instabilität des Unterarmes, einem ulnaren Impaction-Syndrom und in seltenen Fällen mit einer lunotriquetralen (LT) Bandläsion einhergehen. TFCC-Verletzungen werden nach Palmer in traumatische bzw. degenerative Läsionen und nach unterschiedlichen Lokalisationen eingeteilt. Je nach Lage des Risses ist entweder eine Naht, bei einer höhergradigen Instabilität eine Fesselungsoperation (Abb. 2) oder aber nur ein Débridement des Discus triangularis möglich. Je nach Art der Verletzung und notwendiger Therapie kann die Dauer bis zur Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit oder der ausgeübten Sportart bis zu mehrere Monate dauern. Wir weisen Patienten darauf hin, dass es bis zur Genesung nicht selten 3–4 Monate dauern kann. Bei Persistenz der Beschwerden bzw. je nach Vereinbarung und Aufklärung des Patienten können zum Zeitpunkt der Arthroskopie zusätzliche Maßnahmen zur Dekompression des Ulnokarpalgelenkes wie „wafer procedure“ oder eine Ulnaverkürzungsosteomie notwendig werden. Nach Ulnaverkürzungsosteotomie ist eine Wiederaufnahme von Sport und Beruf erst nach Konsolidierung der Osteotomie und bei Schmerzfreiheit sinnvoll. Bei einem ulnaren Impingementsyndrom sollte die Wiederherstellung des Alignments im DRUG, z.B. durch eine Radiuskorrekturosteotomie, angestrebt werden. Patienten, bei denen das DRUG wiederhergestellt worden ist, können mit einer vollen Sport- und Berufsfähigkeit rechnen. Sollten bei einem ulnaren Impingement im DRUG Maßnahmen wie eine Kapandji- Sauvé-Operation oder die Implantation einer Ellenkopfprothese notwendig werden, ist mit einem Verlust der Fähigkeit zur sportlichen Aktivität zu rechnen und bei manuellen Berufen zu einer Umschulung zu raten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1704_Weblinks_ortho_1704__s34_abb2.jpg" alt="" width="2223" height="925" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Lozano-Calderón SA et al: J Bone Joint Surg Am 2008; 90(6): 1297-304 <strong>2</strong> McQueen MM et al: J Bone Joint Surg Br 2008; 90(1): 66-71 <strong>3</strong> Brunelli GA, Brunelli GR: Ann Chir Main Memb Super 1995; 14(4-5): 207-13</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Oberarmverlängerung bei kongenitalen und posttraumatischen Verkürzungen

Intramedulläre motorisierte Teleskopnägel haben die Verlängerung des Oberarms revolutioniert. Sie ermöglichen eine kontrollierte Elongation mit weniger Komplikationen und höherem ...

Malunion nach distalen Speichenfrakturen

Als distale Radiusmalunion bezeichnet man eine in Fehlstellung konsolidierte distale Radiusfraktur. Je nach Ausprägung und funktionellem Patient:innenanspruch/-alter können diese von ...

Orthopädie und Hüftbeschwerden: Trends, Diagnosen, Lösungen

Im Interview gibt BVdO-Präsident Priv.-Doz. Dr. Florian Sevelda eine erste Vorschau auf das Programm der diesjährigen Jahrestagung im Dezember 2025 in Wien.