©

Getty Images/iStockphoto

Belastungsanalysen bei geriatrischen Patienten nach Hüftfraktur

Jatros

Autor:

Dr. Daniel Pfeufer

Korrespondierender Autor<br/> Klinik für Allgemeine, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Klinikum der Universität München<br/> E-Mail: daniel.pfeufer@med.uni-muenchen.de

Autor:

PD Dr. Carl Neuerburg

Autor:

Prof. Dr. Wolfgang Böcker

Autor:

Prof. Dr. Christian Kammerlander

30

Min. Lesezeit

13.05.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Eingeschränkte Mobilität ist eine ernsthafte Bedrohung für geriatrische Patienten. Ältere Patienten mit Hüftfrakturen sind nicht in der Lage, eine Teilbelastung einzuhalten. Dennoch wird von circa 25 % der Orthopäden und Unfallchirurgen eine postoperative Teilbelastung nach Hüftfraktur verordnet, obwohl daraus eine Immobilität resultiert. Diese wiederum erhöht das Risiko von Komplikationen wie Pneumonien, Harnwegsinfekten oder Dekubitus und führt somit zu einer erhöhten Mortalität. Daher ist die frühzeitige Mobilität ohne Einschränkung der Belastung dringend anzustreben und die operative Therapie sollte entsprechend angepasst werden.</p>

<hr />

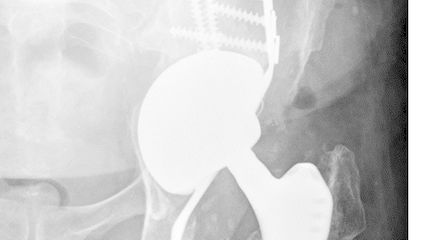

<p class="article-content"><p>Eine Hüftfraktur ist ein lebensveränderndes Ereignis für geriatrische Patienten. Die Mobilisierung in der frühen postoperativen Phase ist von überragender Bedeutung, da eine Verzögerung mit einer verminderten körperlichen Leistungsfähigkeit einhergeht. Patienten, die eine Hüftfraktur erleiden, haben ein doppelt so hohes Risiko, eine weitere Hüftfraktur zu erleiden, und die Mortalität ist folglich stark erhöht. Die kumulative Inzidenz sekundärer Hüftfrakturen beträgt nach 1 Jahr 9 % und nach 5 Jahren 20 %. Die Angst vor einem Sturz immobilisiert die Patienten und reduziert ihre Lebensqualität und körperliche Leistungsfähigkeit weiter.<br /> Zusätzliche Physiotherapie während der Akutversorgung reduziert Sturzereignisse in den ersten 12 Monaten nach einer Hüftfraktur. Perracini et al. geben an, dass die Physiotherapie eine wichtige Rolle bei der Genesung älterer Patienten nach einer Hüftfraktur spielt. Eingeschränkte Mobilität, Gangstörungen und Stürze können oft durch Sturzangst verstärkt werden.<br /> Eine verringerte Mobilität bei Hüftfrakturpatienten stellt eine ernsthafte Bedrohung für das klinische Ergebnis und das Überleben älterer Hüftfrakturpatienten dar. Geriatrische Patienten profitieren von einer frühen Mobilisierung ohne Einschränkung der Belastung. Darüber hinaus kann jeder Tag Bettruhe und Immobilisierung zu Komplikationen wie Harnwegsinfektionen, Lungenentzündung, Thrombosen oder Druckulcera führen. Selbst eine kurzzeitige Immobilität kann zu erheblicher Abnahme von Muskelmasse und -funktion führen. Insbesondere die ersten 10 Tage spielen dabei eine wesentliche Rolle, da durch die katabole Stoffwechsellage hier der Muskelabbau besonders ausgeprägt ist. Dieser wird durch die Immobilisation noch verstärkt und kann insbesondere bei geriatrischen Patienten meist nicht mehr aufgebaut werden.<br /> Dennoch empfehlen 25 % aller Operateure regelmäßig eine Teilbelastung bei geriatrischen Patienten nach Osteosynthesen bei Hüftfrakturen. Zumeist werden eine schlechte Knochenqualität und der Glaube, dass eine Teilbelastung vor einer Überbelastung und damit verbundenem Repositionsverlust schützt, als Gründe angegeben. Die Charité in Berlin hat bereits vor vielen Jahren zeigen können, dass beim Lagewechsel vom Liegen in den Stand bereits etwa das zweifache Körpergewicht auf der Hüfte lastet. Im Rahmen einer von unserer Arbeitsgruppe im „JBJS Am“ publizierten Studie konnten wir nun die direkte Belastung der verletzten Extremität messen und feststellen, dass den geriatrischen Patienten das Einhalten einer Teilbelastung trotz intensiver physiotherapeutischer Beübung nicht möglich ist. Die Vergleichsgruppe (jüngere Patienten mit Verletzungen der unteren Extremität) konnte sehr wohl die Teilbelastung umsetzen (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1903_Weblinks_a2-abb1.jpg" alt="" width="1188" height="764" /></p> <h2>Methodik</h2> <p>Mobile Ganganalysesysteme wie „smart insoles“ lösen Laufbandanalysen und Sprungmessplatte zunehmend ab. Die artifizielle Situation in einem Ganglabor ist zum einen nicht im klinischen Alltag durchführbar und zum anderen nicht mit dem Gehen am Rollator oder gar freiem Gehen vergleichbar. Es gibt mittlerweile zahlreiche Anbieter, die eine ausgereifte Technik zur mobilen Analyse zur Verfügung stellen können.<br /> Die Arbeitsgruppe Alterstraumatologie des Klinikums der Universität München verwendet Loadsol® von Novel (München, Abb. 2). Diese Einlegesohle wird an die Schuhgröße der Testperson angepasst und in jedem Schuh einzeln platziert. Die Einlegesohle kommuniziert über Bluetooth mit einem Tablet-Computer. Eine Echtzeit- Datenübertragung ermöglicht die sofortige Analyse und Speicherung auf dem Tablet. Beide Füße werden separat aufgezeichnet und Parameter wie durchschnittliche Spitzenkraft, durchschnittliche Belastungsrate und Ganggeschwindigkeit werden bestimmt. Die Plantarkraft in statischen und dynamischen Situationen wird mit bis zu 200 Hz gemessen. Die gesamte Fußsohle ist vom kapazitiven Sensor bedeckt, was eine Messung mit weniger als 5 % Abweichung vom tatsächlichen Körpergewicht ermöglicht. Eine definierte Gehstrecke von 40 Metern wird mit der Einlegesohle im Schuh des Patienten analysiert.<br /> Für alle Patienten wird das standardisierte Schmerzschema gemäß WHO-Behandlungsrichtlinien angewendet. Während der Ganganalyse wird kein lokaler Schmerzkatheter verwendet. Die Patienten werden gebeten, am 5. postoperativen Tag an einer Ganganalyse teilzunehmen. Eine Gehhilfe nach Wahl der Patienten ist erlaubt. Eine kognitive Beeinträchtigung wird mit der Mini-Mental State Examination (MMSE) bewertet und Patienten mit einem MMSE-Wert < 26 von der Studienteilnahme ausgeschlossen. Die präoperative und postoperative Mobilität sowie die Aktivitäten des täglichen Lebens werden anhand des Parker Mobility Score (PMS) und des Barthel-Index (BI) bewertet.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1903_Weblinks_a2-abb2.jpg" alt="" width="319" height="538" /></p> <h2>Messergebnisse</h2> <p>Belastungsmessungen an 128 geriatrischen Patienten haben in der Zusammenschau der Ergebnisse zu folgenden Aussagen geführt:</p> <p><strong>1. Geriatrische Patienten, die an einer Hüftfraktur leiden, können keine Teilbelastung einhalten<br /></strong><br /> Im direkten Vergleich zu einem jüngeren Kontrollkollektiv (< 40 Jahren mit Sprunggelenksfraktur) war keiner der geriatrischen Patienten in der Lage, die vorgegebene Teilbelastung von 20 kg einzuhalten. In der Kontrollgruppe konnten 78 % der Patienten die betroffene Extremität mit weniger als 20 kg belasten. Mit jedem Patienten wurde wenigstens fünfmal die Teilbelastung an Unterarmgehstützen oder am Rollator/großen Gehwagen geübt und 20 kg Teilbelastung wurden auf einer Personenwaage demonstriert. So konnte sichergestellt werden, dass die vorgegebene Teilbelastung verstanden und die Umsetzung ausreichend geübt wurde, was in der Kontrollgruppe auch Erfolg zeigte. Wir konnten somit die Aussage kräftigen, dass gerade der geriatrische Patient den Anweisungen zur Teilbelastung nicht folgen kann (Abb. 3).</p> <p><strong>2. Belastungsbeschränkungen führen zu reduzierter Mobilität<br /></strong><br /> Für eine weitere postoperative Belastungsanalyse teilten wir ein ansonsten homogenes Kollektiv von 41 Patienten, die wegen pertrochantärer Femurfrakturen eine Osteosynthese mittels PFNA erhalten hatten, in zwei Gruppen, welche sich ausschließlich bezüglich der Nachbehandlung unterschieden: eine Gruppe mit freier Nachbehandlung und eine mit vorgegebener Teilbelastung von 20 kg. Es zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen eingeschränkter Belastung und herabgesetzter Mobilität.<br /> Der postoperative Parker Mobility Score war bei vorgeschriebener Teilbelastung im Vergleich zur freien Nachbehandlung signifikant reduziert (3,21 vs. 4,73, p < 0,001). Dementsprechend wurde auch eine signifikant niedrigere Ganggeschwindigkeit von 0,16 m/s gegenüber 0,28 m/s beobachtet, wenn die Belastung eingeschränkt wurde (p = 0,003). Hinsichtlich der tatsächlichen postoperativen Belastung zeigte sich trotz der Vorgabe und intensiver physiotherapeutischer Beübung kein Unterschied zwischen vorgegebener Teilbelastung und freier Nachbehandlung (durchschnittliche Spitzenkraft 350,25 N vs. 353,08 N, p = 0,918). Die Ganggeschwindigkeit und der Parker Mobility Score und somit die postoperative Mobilität der Patienten waren durch vorgegebene Teilbelastung signifikant reduziert.</p> <p><strong>3. Belastungsmuster variieren in Abhängigkeit von Frakturtyp und Versorgung<br /></strong><br /> Unsere Studienergebnisse haben gezeigt, dass Patienten, die nach einer pertrochantären Femurfraktur mit einem intramedullären Nagel versorgt wurden, das betroffene Bein weniger belasten als Patienten, die bei einer Schenkelhalsfraktur mittels Endoprothese behandelt wurden. 20 Patienten nach Hüftgelenksersatz und 27 Patienten nach Osteosynthese mittels PFNA wurden in eine Studie eingeschlossen. Die Hüftgelenksersatzgruppe belastete die betroffene Extremität mit durchschnittlich 74,01 % Körpergewicht, während die Osteosynthesegruppe eine signifikant verringerte Belastung von durchschnittlich 62,7 % des Körpergewichtes (p = 0,002) aufwies. Diese Ergebnisse zeigen, dass bei älteren Patienten das Frakturmuster und damit die operative Versorgung zu einem anderen Belastungsmuster führen kann.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1903_Weblinks_a2-abb3.jpg" alt="" width="989" height="424" /></p> <h2>Schlussfolgerung</h2> <p>Geriatrische Hüftfrakturpatienten können keine Teilbelastung der betroffenen Extremität einhalten. Jegliche Vorgaben zu Belastungsbeschränkungen führen bei geriatrischen Hüftfrakturpatienten zu einer reduzierten Mobilität. Hierdurch werden die Ganggeschwindigkeit und der Parker Mobility Score signifikant verringert, wobei keine wesentliche Veränderung der Belastung beobachtet werden konnte. Studien zeigen, dass sowohl die Ganggeschwindigkeit als auch ein reduzierter Parker Mobility Score eine negative Auswirkung auf die 1-Jahres-Mortalität von älteren Patienten mit Hüftfrakturen hat. Diese einfach zu messenden Parameter werden in unserer Klinik routinemäßig erhoben und dienen zur Einschätzung der Mobilität.<br /> In Belastungsanalysen an Hüftfrakturpatienten zeigte die Ganganalyse mit „smart insoles“ eindeutig, dass Patienten mit pertrochantären Frakturen, welche mittels Osteosynthese versorgt wurden, eine signifikant geringere Belastung auf das betroffene Bein ausüben als Patienten mit Hüftgelenksfrakturen nach einem Hüftgelenksersatz. Eine verringerte Belastung ist bekanntermaßen mit verschiedenen Komplikationen verbunden, wie z. B. einer verringerten Mobilität und einer erhöhten Mortalität. Zukünftige Studien sollten sich daher auf die Fähigkeit des Patienten konzentrieren, mit möglichst viel Gewicht zu belasten, um die sofortige Mobilisierung zu erleichtern.<br /> Immobilität und Autonomieverlust können zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate führen und das Risiko, Folgekomplikationen zu erleiden, erhöhen. Daher wird eine frühzeitige Mobilisierung ohne Einschränkung der Belastung der betroffenen Extremität dringend empfohlen, und die Therapiestrategie sollte dementsprechend angepasst werden.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>• Gleich J et al.: Orthogeriatric treatment reduces potential inappropriate medication in older trauma patients: a retrospective, dual-center study comparing conventional trauma care and co-managed treatment. Eur J Med Res 2019; 24(1): 4 <br />• Kammerlander C et al.: Inability of older adult patients with hip fracture to maintain postoperative weight-bearing restrictions. J Bone Joint Surg Am 2018; 100(11): 936-41<br /> • Kammerlander C et al.: Patient outcomes after screw fixation of hip fractures. Lancet 2018; 392(10161): 2264-5 <br />• Schray D et al.: Outcome after surgical treatment of fragility ankle fractures in a certified <br /><br /> Weitere Literatur: bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...