Jahrzehntelange störungsfreie Funktion von Alloclassic-SL-Hüftendoprothesenschäften

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Karl Zweymüller

Facharzt für Orthopädie, Baden/Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Röntgenverlauf dokumentiert eine jahrzehntelange Osseointegration der Titanschäfte im Femur.

Die knochenzementfreie Verankerung von Hüftendoprothesen aus Titanlegierungen hat die mit Zement fixierten Implantate vielerorts abgelöst. Neben der Erfassung von Frühergebnissen ist nun vor allem die Beurteilung der Langzeitergebnisse notwendig, um feststellen zu können, ob ein osseointegrierter Schmiedeschaft im körpereigenen Knochengewebe tatsächlich jahrzehntelang – und somit bis zum Lebensende der allermeisten Patienten – stabil verankert bleiben kann. Die im Folgenden dargestellten Befunde radiologischer Verlaufskontrollen über mehrere Jahrzehnte sind deshalb nicht nur besonders interessant, sondern können durchaus auch zur Klärung dieser Frage herangezogen werden.

Patientin

Anamnestisch handelt es sich um eine beidseitige angeborene Hüftgelenksluxation bei einer 1948 in Niederösterreich geborenen Patientin. 1961 wurde eine Pfannendachplastik links nach Spitzy von Erlacher jun. im Orthopädischen Spital Speising, Wien, durchgeführt, 1962 rechts.

Wegen einer progredienten Dysplasiearthrose beidseits (Abb. 1) ersetzte ich das linke Hüftgelenk 1986 durch einen Alloclassic-SL-Schaft sowie eine Schraubpfanne aus Reintitan. Als Inlay wurde ein konventionelles Polyethylen (Sulene®-PE) als Gleitpartner zu einer Keramikkugel verwendet. Zur besseren Überdachung wurde ein Teil des Hüftkopfes am Pfannendach verschraubt. 1987 implantierte ich rechts.

Abb. 1: Hüftvergleichsröntgen präoperativ: Zustand nach beidseitiger Pfannendachplastik nach Spitzy, Dysplasiearthrose beidseits

Die Patientin ist mit diesen beiden Implantaten bis zum heutigen Tag sehr zufrieden. Sie lebt selbstständig, fährt ihr eigenes Auto und ist dreimal wöchentlich in einer Gymnastikgruppe aktiv.

In den 1990er-Jahren arbeitete die Patientin am Generalkonsulat der Republik Österreich in Los Angeles und kümmerte sich insbesondere um Pass- und Visaangelegenheiten. Da sie den Flugschein für einmotorige Maschinen machen wollte, ließ sie gemäß den dort geltenden Bestimmungen 1991 ihre Hüftgelenke begutachten. John R. Moreland, Orthopäde in Santa Monica – der später auch Liz Taylor operierte –, betrachtete minutenlang ihr Hüftröntgen (Abb. 2) und sagte dann anerkennend: „You know, what a job he did?“ (Zitat Patientin). Zur Prüfung trat sie mit sechs Amerikanern an. Sie war die Einzige, die das Examen bestand.

Abb. 2: Zustand nach Hüftgelenksersatz beidseits mit Alloclassic-SL-Schaft und Schraubpfanne aus Reintitan; neuerliche Pfannendachplastik mit Teilen des Hüftkopfes links: korrekte Position der Implantate, keine Saumbildungen und/oder Osteolysen. Röntgenbild aus 1991, Los Angeles, 4 und 5 Jahre postoperativ

2004 bewarb sie sich an der Österreichischen Botschaft in Bangkog, Thailand, wo sie weitere vier Jahre tätig war. Sie erlebte dort den Tsunami mit und war u.a. auch ein Jahr lang in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck damit beschäftigt, alle dort verstorbenen Österreicher zu identifizieren.

2018 kontaktierte mich die Patientin, die nun wieder in Österreich lebt. Die damals angefertigten Röntgenbilder zeigten eine unveränderte Situation gegenüber der Aufnahme von 1991 (Abb. 3). Es fanden sich weder Osteolysen noch Lockerungszeichen. Die Osseointegration der Schäfte war unverändert. Anfang 2024 wiederholten wir die Bildgebung, nun 36 und 37 Jahre postoperativ. Die knöcherne Integration, die Position und somit die Stabilität der Implantate waren gegenüber den Voruntersuchungen ohne Änderungen. Das PE-Inlay rechts zeigte ein mäßiges Höhertreten des Hüftkopfes, ohne Zeichen umgebender Osteolysen (Abb. 4–6).

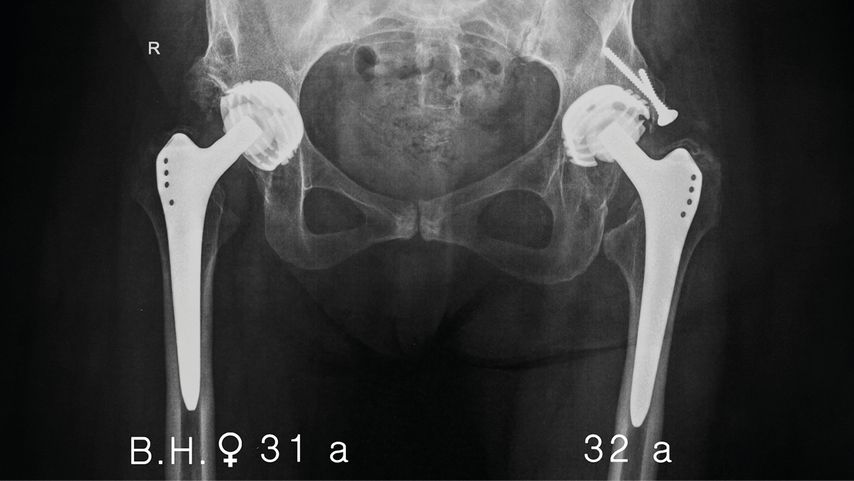

Abb. 3: Hüftvergleichsröntgen 31/32 Jahre postoperativ: unveränderte und störungsfreie Position der Implantate

Abb. 4: Hüftvergleichsröntgen 36/37 Jahre postoperativ: gegenüber den früheren Kontrollen mäßiges Höhertreten der Keramikkugel im Polyethyleninlay

Abb. 5: Monitorgezielte axiale Aufnahme des rechten Schaftes, 36 Jahre postoperativ: keine Saumbildung oder Osteolysen

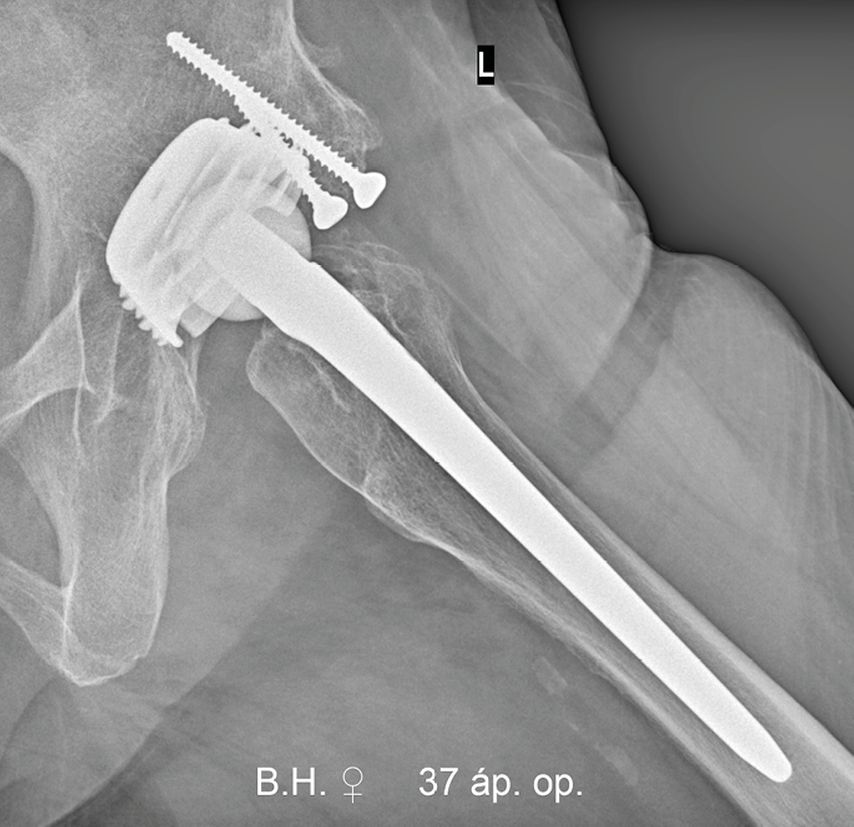

Abb. 6: Monitorgezielte Aufnahme des linken Schaftes, 37 Jahre postoperativ: geringfügige Sklerosierung um das proximale Schaftende, im Wesentlichen der Kontur der Schenkelhals-Resektionslinie entsprechend, ansonsten keinerlei Saumbildung und/oder Osteolysen

Kommentar

Die Verlaufskontrolle bei dieser Patientin zeigt, dass ein Geradschaft aus Titanlegierung mit rechteckigem Querschnitt und mikrorauer Oberfläche jahrzehntelang im körpereigenen Knochengewebe integriert – biologisch verankert – und somit stabil bleiben kann. Voraussetzung dafür sind eine primärstabile Verankerung des Implantates im Knochen bei der Operation sowie ein Fehlen größerer Mengen von Abriebpartikeln aus den Gleitpaarungen. Ist beides gegeben, so kann der Patient ein jahrzehntelanges störungsfreies Funktionieren seines Implantates erwarten. Gelegentliche Röntgenkontrollen sind aber anzustreben.

Dieser Bericht kann jedenfalls als mutgebendes Beispiel für jene Patienten dienen, die die Lebenserwartung ihrer Implantate noch immer bei nur 10 bis 15 Jahren vermuten und deshalb den schmerzbefreienden und die Lebensqualität fördernden Eingriff unnötig lange hinauszögern. Er kann somit auch das Vertrauen in eine Methode fördern, die bereits vor Jahrzehnten neue Wege der biologischen Fixierung von Hüftimplantaten beschritten hat.

Der Zweymüller Alloclassic-SL- Schaft, wie bei dieser Patientin verwendet, wurde von mir erstmals am 28. August 1986 implantiert. Er besteht aus einer Titanium-Aluminium-Niobium-Schmiedelegierung und verfügt über eine Oberflächenrauigkeit von durchschnittlich 3 bis 5μm. Dieser Schaft wird seit 1986 unverändert noch heute mit Sulzer-Technologie in Winterthur, Schweiz, bei Zimmer Biomet hergestellt. Es werden jährlich um die 25000 dieser Schäfte implantiert. Das würde bedeuten, dass diese Patientin, so sie heute operiert würde, ein exakt identes Implantat bekommen könnte.

Literatur:

● Zweymüller KA, Lintner FK, Semlitsch MF.: Biologic fixation of a press-fit titanium hip joint endoprothesis. Clin Orthop Relat Res 1988; (235): 195-206

Das könnte Sie auch interessieren:

Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...