Malabsorption und Nahrungsmittelintoleranz

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Heinz Hammer

Klinik für Innere Medizin

Medizinische Universität Graz

E-Mail: heinz.hammer@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Malabsorption und Nahrungsmittelintoleranzen sind weitverbreitete gastroenterologische Probleme mit erheblicher klinischer Relevanz. Die Unterscheidung zwischen Malabsorption und Intoleranz ist essenziell für eine adäquate Diagnose und Therapie. Die wissenschaftliche Erforschung dieser Themen hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiviert, wodurch neue Erkenntnisse und Leitlinien entstanden sind.

Keypoints

-

Die Kohlenhydratmalabsorption ist ein häufig anzutreffendes Phänomen, das klar von einer klinisch relevanten Intoleranz unterschieden werden muss.

-

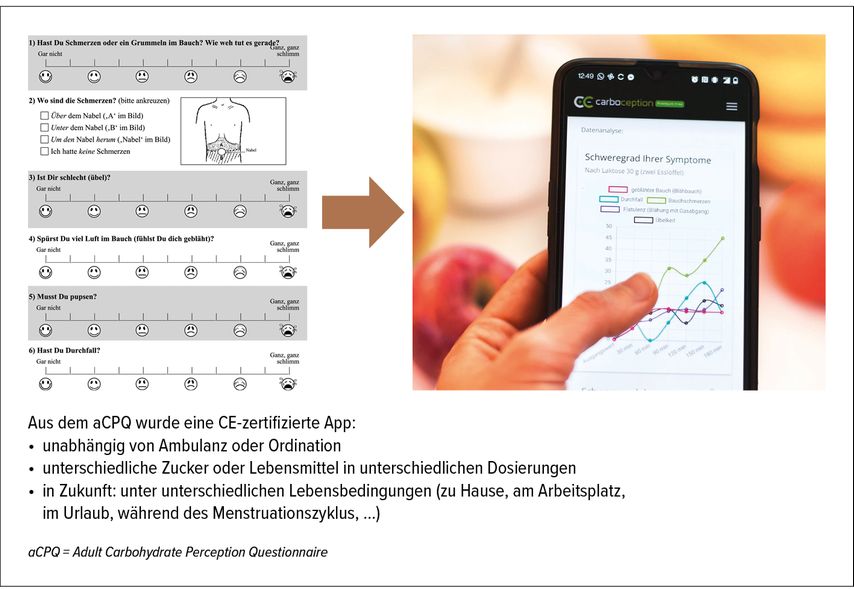

Für eine adäquate Differenzierung sind neben Diät- und Symptomtagebüchern Bewertungsskalen wie der Adult Carbohydrate Perception Questionnaire (aCPQ) notwendig. Sie dokumentieren die gastrointestinalen Beschwerden parallel zum H2-Atemtest.

-

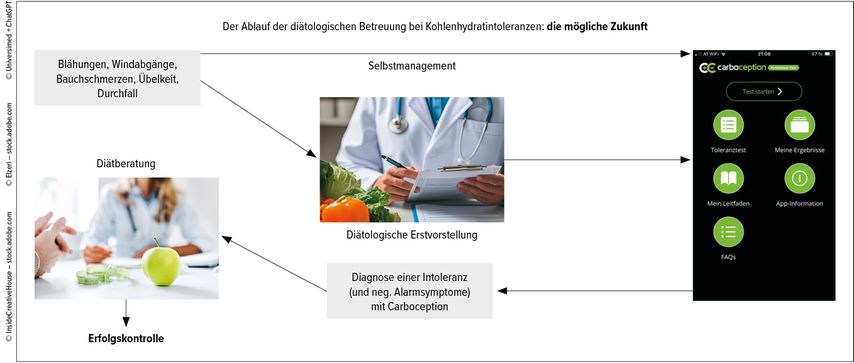

Durch Implementierung digitaler Tools wie Apps können Diagnostik und patientenzentrierte Behandlung schneller und ortsunabhängig erfolgen. Leitlinien dienen der optimierten Versorgung bei Malabsorptionssyndromen.

Grundlagen der Malabsorption

Malabsorption ist ein vielschichtiges Phänomen mit zahlreichen Ursachen. Laut Högenauer C et al. (2021) gibt es mindestens 134 verschiedene Ursachen, die sich auf diverse Erkrankungen und Störungen des Verdauungstraktes verteilen. Dazu gehören:

-

Magenerkrankungen

-

Pankreaserkrankungen

-

hepatobiliäre Erkrankungen

-

Erkrankungen des Dünndarms

-

neuroendokrine Tumoren

-

lymphatische und kardiovaskuläre Erkrankungen

-

systemische Erkrankungen

-

kongenitale Enterozytendefekte

-

Medikamente und diätbedingte Ursachen

Die Absorption von Nährstoffen findet hauptsächlich im Dünndarm statt. Störungen in diesem Bereich können zu einer reduzierten Aufnahme essenzieller Nährstoffe führen, was klinische Symptome wie Diarrhö, Blähungen, Übelkeit und Gewichtsverlust hervorrufen kann.

Laktosemalabsorption und Laktoseintoleranz

Laktosemalabsorption betrifft einen großen Teil der Weltbevölkerung und ist in vielen Regionen die Norm. Ein primärer Laktasemangel führt dazu, dass Laktose nicht effizient gespalten und resorbiert werden kann. Infolgedessen gelangt die nicht absorbierte Laktose in den Dickdarm, wo sie fermentiert wird und Symptome wie Blähungen und Diarrhö verursachen kann.

Jedoch bedeutet eine diagnostizierte Malabsorption nicht zwangsläufig das Vorliegen einer klinisch relevanten Intoleranz. In der Vergangenheit waren Studien zur Evaluierung der Laktoseintoleranz oft unzuverlässig, da keine klaren Unterscheidungskriterien zwischen Maldigestion, Malabsorption und Intoleranz verwendet wurden. Die Notwendigkeit validierter symptomatischer Bewertungsskalen wurde in aktuellen Arbeiten hervorgehoben.

Fruktosemalabsorption und Fruktoseintoleranz

Eine ähnliche Problematik zeigt sich bei der Fruktosemalabsorption. Es besteht ein Unterschied zwischen einer unvollständigen Fruktoseabsorption und einer klinisch relevanten Fruktoseintoleranz. Die Skala des Adult Carbohydrate Perception Questionnaire (aCPQ) zur Messung von gastrointestinalen Beschwerden hat gezeigt, dass nicht jeder Mensch mit einer positiven H2-Atemtest-Reaktion auch tatsächlich unter Beschwerden leidet.

Der Adult Carbohydrate Perception Questionnaire (aCPQ)

Der aCPQ ist ein standardisiertes Instrument zur Erfassung der subjektiven Symptome von Patient:innen mit vermuteter Kohlenhydratintoleranz. Der Fragebogen wurde entwickelt, um die Wahrnehmung und Schwere von Beschwerden nach der Aufnahme bestimmter Kohlenhydrate systematisch und valide zu erfassen.

Der aCPQ bewertet folgende Symptome:

-

Blähungen

-

Bauchschmerzen

-

Durchfall

-

Übelkeit

-

Völlegefühl

Die Befragung erfolgt vor und nach der Einnahme von Testsubstanz oder Testmahlzeiten, um Veränderungen in der Symptomwahrnehmung objektiv erfassen zu können. Die Resultate des Fragebogens helfen dabei, zwischen einer Kohlenhydratmalabsorption und einer Kohlenhydratintoleranz zu unterscheiden. Die Kombination des aCPQ mit dem H2-Atemtest ermöglicht eine differenzierte Diagnosestellung. Während der Atemtest die Malabsorption eines bestimmten Kohlenhydrats nachweist, erlaubt der aCPQ eine genaue Erfassung der durch die Malabsorption ausgelösten klinischen Symptome.

Der aCPQ wurde in ein elektronisches Format als CE-zertifizierte App („Carboception“) übergeführt (Abb. 1). Durch die Anwendung können Ärzt:innen und Diätolog:innen folgende Fragestellungen klären:

Liegt eine symptomatische Kohlenhydratintoleranz vor? – Ein positiver H2-Atemtest ohne signifikante Symptomatik im aCPQ spricht gegen eine klinisch relevante Intoleranz.

Welche Kohlenhydrate lösen Beschwerden aus? – Der aCPQ kann helfen, individuelle Unverträglichkeiten zu identifizieren.

Wie effektiv ist eine diätetische Intervention? – Die Symptomveränderung nach einer Ernährungsumstellung kann mit dem aCPQ quantifiziert werden.

Kann man Patient:innen identifizieren, die von einer Diät profitieren? – Studien zeigen, dass der aCPQ helfen kann, jene Patient:innen zu identifizieren, die am meisten von einer diätetischen Anpassung profitieren.

Die Rolle eines Diät- und Symptomtagebuchs

Ein wesentliches Instrument zur Abklärung von Intoleranzen ist das Führen eines Diät- und Symptomtagebuchs. Patient:in-nen können damit systematisch erfassen, welche Lebensmittel konsumiert wurden und welche Beschwerden daraufhin auftraten. Diese Methode hilft, individuelle Muster zu identifizieren, und erlaubt eine gezieltere diagnostische Abklärung sowie Therapie.

Zukünftig werden digitale Versionen solcher Tagebücher unter Einsatz der künstlichen Intelligenz verbesserte Möglichkeiten zur Automatisierung und Verbesserung der Ernährungserfassung und damit eine noch präzisere Analyse erlauben. Eine derartige Erweiterung ist für die „Carboception“-App geplant.

Digitale Unterstützung mit der „Carboception“-App

Die App „Carboception“ wurde auf der Basis des aCPQ entwickelt, um Patien-t:innen mit Malabsorption und Intoleranzen, Primärärzt:innen und Diätolog:innen eine strukturierte Möglichkeit zur Erfassung und Analyse ihrer Symptome zu bieten. Mithilfe von validierten Symptomskalen können Betroffene dokumentieren, welche Lebensmittel zu Beschwerden führen. Diese Daten ermöglichen eine personalisierte Anpassung der Diät und verbessern die Kommunikation zwischen Patient:innen und behandelnden Ärzt:innen sowie Diätolog:innen (Abb. 2).

Abb. 2: Zukünftiger Behandlungspfad der Abklärung einer vermuteten Kohlenhydratintoleranz unter Verwendung der „Carboception“-App

Zusätzlich zu der App betreibt das Team hinter Carboception einen Instagram-Kanal, auf dem regelmäßig wissenschaftlich fundierte Inhalte, praktische Ernährungstipps und aktuelle Forschungsergebnisse geteilt werden. Dies fördert den Austausch zwischen Fachleuten und Betroffenen und trägt zur Aufklärung über Malabsorption und Intoleranzen bei.

Europäischer Konsens zur Malabsorption

Der Europäische Konsens zur Malabsorption, entwickelt von führenden gastroenterologischen Fachgesellschaften, zielt darauf ab, standardisierte Leitlinien für die Diagnostik und das Management von Malabsorptionssyndromen bereitzustellen. Hauptpunkte des Konsenses umfassen:

-

Definition und Klassifikation: klare Abgrenzung der verschiedenen Formen der Malabsorption und ihrer Ursachen.

-

Diagnostische Strategien: Empfehlungen für den Einsatz von Tests und Verfahren zur effektiven Diagnostik.

-

Therapeutische Ansätze: Leitlinien zur diätetischen, medikamentösen und –falls erforderlich– chirurgischen Behandlung.

-

Patient:innenmanagement: Strategien zur langfristigen Betreuung und Überwachung von Patient:innen mit Malabsorption.

Dieser Konsens dient als wertvolle Ressource für Kliniker:innen und Forsche-r:innen, um die Versorgung von Menschen mit Malabsorption zu optimieren.

Zukunftsperspektiven

Die moderne Forschung legt zunehmend Wert auf die Differenzierung zwischen funktioneller Störung und organischer Erkrankung. Ein besonderes Augenmerk liegt unter anderem auf

-

der standardisierten und validierten Erfassung von Symptomen,

-

der verbesserten Differenzierung von Laktosemalabsorption und Laktoseintoleranz,

-

der Identifikation von Triggern für Symptome bei Reizdarmpatient:innen,

-

der Weiterentwicklung des Einsatzes elektronischer Hilfsmittel zur Verbesserung der Betreuung von Patient:innen mit Intoleranzen.

Innovative Technologien, wie zertifizierte mobile Apps, könnten in Zukunft eine genauere und ortsunabhängige Diagnostik ermöglichen. Die Integration solcher Technologien in den klinischen Alltag könnte die Patient:innenbetreuung verbessern und neue Forschungswege eröffnen.

Fazit

Fortschritte in der Diagnostik und Therapie von Malabsorption und Intoleranz werden durch verbesserte Leitlinien, digitale Tools und patientenzentrierte Ansätze ermöglicht. Innovative Technologien, wie zertifizierte mobile Apps, könnten in Zukunft eine genauere und ortsunabhängige Diagnostik ermöglichen. Die Integration solcher Technologien in den klinischen Alltag könnte die Patient:innenbetreuung verbessern und neue Forschungswege aufzeigen.

Literatur:

● Böhn L et al.: Self-reported food-related gastrointestinal symptoms in IBS are common and associated with more severe symptoms and reduced quality of life. Am J Gastroenterol 2013; 108: 634-41 ● Hammer HF et al.: Mistakes in the management of carbohydrate intolerance and how to avoid them. UEG Education 2019; 19: 9-14 ● Hammer HF et al.: European guideline on indications, performance, and clinical impact of hydrogen and methane breath tests in adult and pediatric patients: European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Neurogastroenterology and Motility, and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition consensus. United Eur Gastroenterol J 2022; 10: 15-40 ● Hammer J et al.: Carbohydrate induced gastrointestinal symptoms: development and validation of a test-specific symptom questionnaire for an adult population, the Adult Carbohydrate Perception Questionnaire aCPQ. Eur J Gastroenterol Hepatol 2021: 32: 171-7 ● Högenauer C, Hammer HF: Maldigestion and malabsorption. In: Feldman M et al. (Hrg): Sleisenger & Fordtran’sGastrointestinal and Liver Disease. 11. Auflage. Amsterdam, NL: Elsevier, 2021 ● Klare C et al.: The Adult Carbohydrate Perception Questionnaire identifies patients with lactose or fructose intolerance who respond to diet. Dig Dis 2024; 42: 276-84 ● Shaukat A et al.: Systematic review: effective management strategies for lactose intolerance. Ann Int Med 2010; 152: 797-803

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung der Sigmadivertikulitis

Die Divertikulitis gehört zu den häufigsten Krankheitsbildern bei akuten Bauchschmerzen. Die Inzidenz nimmt mit dem Alter stark zu und immer mehr jüngere Patienten erkranken an einer ...

Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien

Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...

Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren

Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...