Verhaltensstörungen bei Morbus Parkinson

Abteilung für Neurologie<br> Medizinische Universität Innsbruck<br> E-Mail: <a href="mailto:atbin.djamshidian-tehrani@i-med.ac.at">atbin.djamshidian-tehrani@i-med.ac.at</a>

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Impulskontrollstörungen bei Patienten mit Morbus Parkinson stellen nach wie vor eine große Herausforderung in der klinischen Praxis dar. Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen: Kaufen, Punding, Sex und Shoppen – wie entstehen Impulskontrollstörungen? Worauf ist bei der Therapie der Impulskontrollstörung zu achten?

Die Prävalenz dieser Verhaltensstörungen variiert und liegt zwischen 14% und 30%, scheint aber besonders bei jüngeren Patienten mit Morbus Parkinson (MP) noch höher zu sein. Gelegentlich negieren Patienten oder deren Angehörige dieses Suchtverhalten entweder aus Scham oder aus mangelnder Einsicht. Zu den häufigsten Impulskontrollstörungen (IKS) zählen Kaufsucht, Spielsucht, gesteigerte Libido und Esssucht. Dabei zeigte sich in rezenten Studien, dass nicht die Spielsucht, sondern die Hypersexualität die häufigste IKS ist. Hinzu kommen andere Verhaltensstörungen wie zum Beispiel „Punding“, ein stereotypes zielloses Verhalten, das exzessive Betreiben eines Hobbys, Sammelsucht und seltener das dopaminerge Dysregulationssyndrom, der unkontrollierte Gebrauch von rasch anflutender dopaminerger Medikation (zumeist Levodopa). Obwohl diese Verhaltensstörungen erst in den letzten zehn Jahren genauer beschrieben wurden, gibt es bereits erste Einzelfallberichte von Verhaltensstörungen nach Beginn der dopaminergen Therapie von 1969 und Anfang der 1970er-Jahre.

Impulskontrollstörungen als Folge der dopaminergen Therapie

Es ist nach wie vor unklar, warum nur bei einem Teil der Parkinsonpatienten IKS auftreten. Studien konnten aber belegen, dass unbehandelte Patienten mit Morbus Parkinson keine Impulskontrollstörungen aufweisen. Tatsächlich ist der größte Risikofaktor für das Entwickeln von Kaufsucht, Spielsucht, gesteigerter Libido und Esssucht die Therapie mit einem Dopaminagonisten. Dabei zeigen Studien, dass nicht nur die Dauer der Dopaminagonistentherapie, sondern auch die kumulative Dosis des Dopaminagonisten mit dem Auftreten von IKS korreliert. Allerdings zeigen sich auch Unterschiede zwischen den einzelnen Dopaminagonisten. IKS scheinen seltener unter dem transdermal verabreichten Dopaminagonisten Rotigotin aufzutreten als unter den beiden oral verfügbaren Dopaminagonisten Ropinirol und Pramipexol. Möglichweise spielt hier die geringe Affinität von Rotigotin zu den Dopamin-D2- und D3-Rezeptoren eine Rolle (siehe unten). Im Gegensatz dazu werden das dopaminerge Dysregulationssyndrom sowie das Punding-Verhalten häufiger durch Levodopa ausgelöst. Andere Medikamente, wie Amantadin oder der Monoaminooxidase(MAO)-Hemmer Rasagilin, können ebenfalls IKS auslösen, allerdings viel seltener.

Risikofaktoren für Impulskontrollstörungen

Neben dem jüngeren Erkrankungsalter zählen motorische (Dyskinesien, motorische Fluktuationen) und nicht motorische Komplikationen (Depression, Angst und Panikstörung) zu den Risikofaktoren. Besonders gefährdet sind Männer, jene mit vorhergehenden Suchtproblemen (oder einer positiven Familienanamnese für Suchterkrankungen) oder risikoreichem Verhalten und jene, die single sind. Neuere Studien haben auch eine Assoziation von IKS mit einer Rapid-Eye-Movement(REM)-Schlaf-Verhaltensstörung gefunden.

IKS können zu jedem Zeitpunkt des Lebens mit Parkinsonerkrankung auftreten, scheinen aber mit der Krankheitsdauer eher häufiger zu werden. Daher sollte der behandelnde Arzt immer wieder durch gezieltes Nachfragen im Rahmen eines semistrukturellen Interviews oder durch Verwendung eines Fragebogens (z.B. Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease [QUIP]) eruieren, ob ein Patient hiervon betroffen sein könnte.

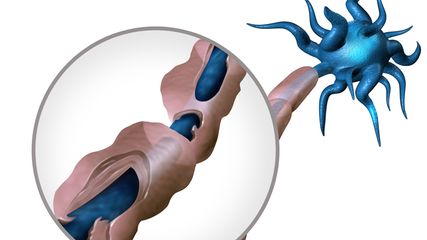

Trotz der bekannten Risikofaktoren ist die den Impulskontrollstörungen zugrunde liegende Pathophysiologie nicht restlos geklärt. Dopaminagonisten binden vor allem an Dopamin-D3-Rezeptoren, welche hauptsächlich im ventralen Striatum vorkommen. Zahlreiche Studien mit funktioneller Magnetresonanz (fMRI) haben gezeigt, dass das ventrale Striatum (Nucleus accumbens) und dessen Verbindung zum frontalen Cortex bei Patienten mit IKS verändert sind. So zeigen sich vereinfacht ausgedrückt eine reduzierte frontale Inhibition sowie im Gegenzug dazu eine gesteigerte ventral-striatale Aktivität. Diese reduzierte frontale Inhibition korrelierte in einer Studie auch mit dem Schweregrad der IKS bei Patienten mit einer Parkinsonerkrankung.

Rezente neuropathologische Studien an Parkinsonpatienten mit IKS haben gezeigt, dass das ventrale Striatum bei Patienten mit IKS im Gegensatz zu Patienten ohne IKS relativ intakt ist. Diese Studien bekräftigen die Hypothese, dass die dopaminerge Therapie (vor allem die Therapie mit Dopaminagonisten) zu einer Überdosierung des relativ intakten ventralen Striatums von Patienten mit IKS führt und somit Suchtverhalten auslöst.

Nicht medikamentöse Therapieoptionen

Die Behandlung von Patienten mit Morbus Parkinson und IKS kann schwierig sein, da die Einsicht der Betroffenen zumeist herabgesetzt ist. Dies trifft häufig (aber nicht ausschließlich) auf Patienten mit gesteigerter Libido und dem dopaminergen Dysregulationssyndrom zu. Es ist aber auch wichtig, anzumerken, dass nicht jede Impulskontrollstörung behandelt werden muss (z. B. Punding-Verhalten), wenn diese das soziale Umfeld nicht stört, da das Fortschreiten der Erkrankung deren Ausleben häufig limitiert. Engmaschige Kontrollen sind diesem Fall aber erforderlich.

Zu den nicht pharmakologischen Maßnahmen zählen neben der Aufklärung kognitive Verhaltenstherapie sowie Beschränkung des Internetzugangs und eine Kontrolle der Finanzen durch die Angehörigen. In der Regel reichen jedoch diese Maßnahmen nicht aus.

Anpassung der medikamentösen Therapie

Bei Vorliegen von Kauf- oder Spielsucht oder einer gesteigerten Libido sind durch den behandelten Arzt eine Reduktion oder das Absetzen des Dopaminagonisten anzustreben. Diese Therapieumstellung kann bei manchen Patienten ambulant unter kurzfristigen klinischen Kontrollen erfolgen, bei einigen kann es jedoch nach Absetzen der Dopaminagonistentherapie zu Entzugssymptomen (Schwitzen, Schmerzen, Unruhe, Panikattacken, Depressionen) kommen, sodass eine stationäre Aufnahme nötig ist. Hier ist ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Therapeuten, Psychologen und Pflegepersonal, besonders wichtig, um die motorischen, aber auch die nicht motorischen (zumeist psychiatrischen) Komplikationen zu behandeln. Meist muss die Levodopa-Dosis erhöht oder die Therapie mit einem MAO- oder Cathechol-O-Methyltansferase-Hemmer (COMT) erweitert werden, um die motorischen Komplikationen zu verringern. Zudem müssen die nicht motorischen Symptome, wie z.B. Schlafstörungen, Depression, Angst und Panikattacken, entsprechend behandeln werden. Bei bestehenden Halluzinationen oder Psychosen kann eine Therapie mit einem Neuroleptikum (z.B. Quetiapin oder Clozapin) hilfreich sein. Aripiprazol kann wegen des partiellen Dopamin-D3-Rezeptor-Agonismus selbst IKS auslösen und sollte daher nicht eingesetzt werden. Bei Vorliegen eines dopaminergen Dysregulationssyndroms oder Punding-Verhaltens sollte die Levodopa-Dosis reduziert und auf rasch anflutende dopaminerge Therapie verzichtet werden. Erfahrungsgemäß wird eine solche Dosisreduktion besonders von Patienten mit dopaminergem Dysregulationssyndrom nur ungern angenommen. Zwar ist die Datenlage zur Verabreichung von Apomorphin via ein Pumpensystem oder enterales Levodopa-Carbidopa über eine PEG-Sonde ebenso wie der Stellenwert der tiefen Gehirnstimulation bei Patienten mit IKS nicht restlos geklärt, doch haben kleinere Studien gezeigt, dass diese drei Therapieformen bei ausgewählten Patienten (zum Beispiel jenen mit dopaminergem Dysregulationssyndrom) zu einer Verbesserung führen können. Allerdings fehlen hier größere Studien und Langzeitdaten.

Aussichten

Grundsätzlich gilt, dass die Prognose von Patienten mit IKS umso besser ist, je früher diese behandelt wird und je besser das soziale Umfeld des Patienten ist. Dementsprechend ist eine umfangreiche Aufklärung über das Risiko für das Auftreten von IKS durch Dopaminagonisten, am besten im Beisein der Familie, vor Beginn der Therapie nötig. Auch wenn es bei einem Großteil der Patienten mit IKS innerhalb weniger Wochen nach entsprechender Therapie zu einer deutlichen klinischen Besserung kommt, sind bei den meisten auch noch nach Jahren subtile Defizite in der Entscheidungsfindung im Rahmen von neuropsychologischen Tests nachweisbar.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung

Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...