Können wir neurodegenerative Erkrankungen beeinflussen?

Bericht:

Martha-Luise Storre

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Um krankheitsmodifizierende Therapien für Krankheitsbilder wie Morbus Alzheimer oder Morbus Parkinson entwickeln zu können, gilt es, molekulare Zielstrukturen zu identifizieren und eine molekularbasierte Diagnostik zu etablieren. Die Wissenschaft macht hierbei in letzter Zeit entscheidende Fortschritte.

Keypoints

-

Es gibt ein zunehmendes Verständnis molekularer Mechanismen bei neurodegenerativen Erkrankungen.

-

Genomweite Assoziationsstudien haben dazu beigetragen, die genetischen Basiskonstellationen bei diesen Krankheitsbildern zu identifizieren.

-

Therapeutische Möglichkeiten umfassen neben Silencing und Antikörpern auch antiinflammatorische Ansätze.

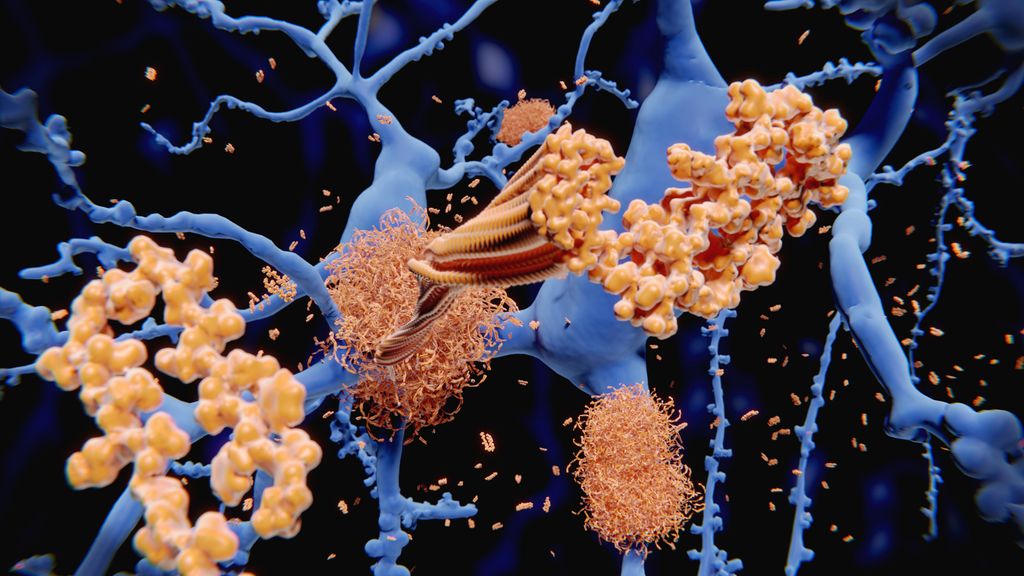

Neurodegenerative Erkrankungen umfassen eine große Gruppe komplexer Krankheitsbilder, rief Prof. Dr. med. Günter Höglinger, Direktor der Neurologischen Klinik und Poliklinik am LMU Klinikum München, in Erinnerung. Den Bewegungs- und neurokognitiven Störungen liege immer eine regional umschriebene Neurodegeneration zugrunde, die bei einem Prädilektionsgebiet im Gehirn zu entsprechenden Symptomen führe. Es komme zu einer Aggregation und Ausbreitung körpereigener Proteine. Am Beispiel von Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson konnte gezeigt werden, dass sich die Proteinaggregate entlang bestimmter Bahnen im Gehirn ausbreiten. In zeitlicher Koinzidenz kommt es zur Degeneration von Nervenzellen.1 Diese Ausbreitungsmuster konnten für die meisten dieser neurodegenerativen Erkrankungen entweder neuropathologisch oder auch in modernen Bildgebungsstudien verifiziert werden.2 So lasse sich, wenn man die Tau-Pattern longitudinal mit den axonalen Konnektivitätsdaten korreliert, stringent nachweisen, dass die Ausbreitung von Tauproteinen nicht nach einem Zufallsprinzip im Gehirn stattfindet. Vielmehr verlaufen die Aggregation und Propagation entlang der axonalen Bahnen.3 Dies erkläre, weshalb man bei den unterschiedlichen Erkrankungen dennoch monomorphe Verläufe mit den bekannten klinischen Varianten sehe, so der Neurologe.

Von syndromal zu molekular

„Es ist zu einfach, zu denken, dass ausschließlich ein Protein eine Erkrankung definiert“, meinte Höglinger. Eine kürzlich im Journal Nature publizierte Studie untersuchte die Struktur der Filamente mit Kryo-Elektronenmikroskopie und konnte zeigen, dass ein und dasselbe Protein auf sehr unterschiedliche Weise gefaltet sein kann.4 Die Schlussfolgerung der Autoren legt nahe, dass die Faltungsstruktur der Proteine die Erkrankung in ihren Entitäten bestimmt. Dies resultiere in einer zusätzlichen Komplexität beim Krankheitsverständnis bzw. bei der Klassifikation: Mögliche zukünftige diagnostische und therapeutische Ansätze sieht Höglinger auf der Proteinebene bei den Faltungsstrukturen. Es finde ein Paradigmenwechsel von rein syndromaler zu ergänzender molekularer Klassifikation statt.

Dies habe sich bereits bei der Alzheimererkrankung durchgesetzt: Noch vor fünf Jahren wurde diese als amnestisches Syndrom mit Ausschlussdiagnose definiert, inzwischen sind die sogenannten ATN-Biomarker in den deutschen Leitlinien der DGN auch in der Versorgungsrealität angekommen, führte der Experte aus. Auch bei Morbus Huntington erfolgt der primäre Nachweis heute auf Basis der genetischen Diagnostik.5 Bei Morbus Parkinson sind die Diagnosekriterien laut den Leitlinien von 2023 weiterhin klinisch. Aktuell gebe es noch keine international akzeptierten Kriterien für präklinische Stadien oder Risikophasen, in denen die Nervenzellen noch möglichst intakt, die Krankheitsmechanismen aber bereits aktiv sind. Eine Expertengruppe um Höglinger arbeitet aktuell daran, die Parkinsonkrankheit – ähnlich wie ATN bei Alzheimer – biologisch zu definieren. Sie erwägen eine Definition auf Basis der Synuklein-Pathologie, die auch in peripheren Flüssigkeiten nachgewiesen werden kann, in Kombination mit dem Grad der Neurodegeneration via Bildgebung sowie der Abbildung der genetischen Heterogenität. „Dies ist der erste Schritt in einer Diskussion, die uns in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen wird“, so der Experte.

Genomweite Assoziationsstudien hätten in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, die genetischen Basiskonstellationen bei neurodegenerativen Erkrankungen zu identifizieren und somit ein individuelles genetisches Risikoprofil zu erstellen, berichtete Höglinger. Diese Erkenntnisse finden inzwischen Eingang in therapeutische Interventionsstudien. Neben der Begeisterung für die Genetik solle man jedoch auch Umweltfaktoren nicht außer Acht lassen, die gerade bei Morbus Parkinson äußerst relevant seien – Pestizide, Medikamente, Lifestylefaktoren. Auch diese können Informationen über mögliche Krankheitsmechanismen liefern.

Neue therapeutische Ansätze

Wie lässt sich das molekulare Verständnis nun in kausale Therapien übersetzen? Im Feld der Taupathologien können laut dem Experten in Studien bereits entsprechende Proteine, die zur Aggregation führen, gesilenct werden. Man könne bei den isoformen Expressionen intervenieren. Zudem gebe es die Loss-of-Function-Konsequenzen aus der Proteinaggregation ebenso wie posttranslationale Modifikationen bei der Proteinaggregation und Antikörperansätze bei der Propagation. Klinisch wird derzeit das Silencing mit Antisense-Oligonukleotiden (ASO) untersucht. So ergab eine Phase-I-Studie bei Alzheimerbetroffenen, dass bei lumbaler Injektion des ASO die Präsenz des Tauproteins im Nervenwasser in dosisabhängiger Weise reduziert werden konnte.6 Ein sehr erfreuliches Zwischenergebnis, so Höglinger. Die Tatsache, dass lösliches Tau reduziert werden könne, bedeute nicht automatisch, dass auch aggregierte Tauspezies im Gehirn verringert werden können. Eine weitere Auswertung mit einem Tau-PET konnte zeigen, dass im Vergleich zu Placebo in der ASO-Gruppe das Tausignal zurückging.7 „Dies suggeriert, dass wir auch präformierte Aggregate mit diesem Ansatz möglicherweise auflösen können – und dass eine lumbale Injektion Effekte hat“, meinte der Experte. Diese Ansätze werden auch bei seltenen Erkrankungen wie progressiver supranukleärer Parese (PSP) untersucht.

ASO können nicht nur die Expression der Proteine reduzieren, sondern auch das Splicing verändern. Dieser Aspekt findet bereits bei spinaler Muskelatrophie mit dem Wirkstoff Nusinersen seine Anwendung. Bezüglich des Einsatzes von Antikörpern bei Morbus Alzheimer verwies Höglinger auf die nicht erfolgte Zulassung des Amyloid-β-Antikörpers Aducanumab durch die EMA. Dieser Antikörper sei ein Wegbereiter für die weitere Forschung auf diesem Gebiet. Aktuell sei die Zulassung für Lecanemab bei der EMA beantragt, der in Studien effektiv den Amyloid-Burden im Gehirn reduzieren konnte.8 Ein weiterer Antikörperkandidat ist Donanemab, jedoch lehnte die EMA laut Höglinger aufgrund unzureichender Sicherheitsdaten die beschleunigte Zulassung im Jänner 2023 ab. Inzwischen lägen jedoch Phase-III-Daten vor, es werde eine erneute Zulassungsbeantragung erwartet.

Auch für die Parkinsontherapie werden Antikörper erprobt: Zwei Phase-II-Studien mit α-Synuklein-Antikörpern verfehlten jedoch die primären und sekundären Endpunkte. Hier gehe die Entwicklung weiter. Ein weiterer Ansatz sind Tauantikörper, z.B. bei PSP. Hinsichtlich antiinflammatorischer Therapien werden bei Morbus Alzheimer agonistische Antikörper gegen TREM2 untersucht. Dies scheint in der präklinischen oder sehr frühen klinischen Phase ein möglicher, aussichtsreicher Behandlungsansatz zu sein.9

Bei einigen neurodegenerativen Erkrankungen gebe es Evidenz, dass die Proteindegradation und Reparatur eine prädisponierende Kondition darstellen können. Auch hier gibt es derzeit Forschungsbemühungen, um neue therapeutische Ansätze zu entwickeln. „Wir sind auf einem guten Weg, neurodegenerative Erkrankungen zu beeinflussen“, meinte Höglinger.

Quelle:

Presidential Symposium „Herausforderung Neurodegeneration“ im Rahmen des DGN-Kongresses am 9. November 2023 in Berlin

Literatur:

1 Braak H et al.: Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson’s disease. Neurobiol Aging 2003; 24(2): 197-211 2 Kovacs GG et al.: Distribution patterns of tau pathology in progressive supranuclear palsy. Acta Neuropathol 2020; 140(2): 99-119 3 Franzmeier N et al.: Tau deposition patterns are associated with functional connectivity in primary tauopathies. Nat Commun 2022; 13(1): 1362 4 Scheres SHW et al.: Molecular pathology of neurodegenerative diseases by cryo-EM of amyloids. Nature 2023; 621(7980): 701-10 5 Tabrizi SJ et al.: A biological classification of Huntington’s disease: the integrated staging system. Lancet Neurol 2022; 21(7): 632-44 6 Mummery CJ et al.: Tau-targeting antisense oligonucleotide MAPTRx in mild Alzheimer‘s disease: a phase 1b, randomized, placebo-controlled trial. Nat Med 2023; 29(6): 1437-47 7 Edwards AL et al.: Exploratory tau biomarker results from a multiple ascending-dose study of BIIB080 in Alzheimer disease: a randomized clinical trial. JAMA Neurol 2023; 80(12): 1344-52 8 van Dyck CH et al.: Lecanemab in early Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2023; 388(1): 9-21 9 Schlepckow K et al.: Stimulation of TREM2 with agonistic antibodies - an emerging therapeutic option for Alzheimer’s disease. Lancet Neurol 2023; 22(11): 1048-60

Das könnte Sie auch interessieren:

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung

Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...