©

Getty Images/iStockphoto

Lorbeeren und Herausforderungen

Jatros

Autor:

Mag. Christine Lindengrün

30

Min. Lesezeit

07.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Errungenschaften der modernen Schlaganfallbehandlung kommen in Österreich bei der Mehrzahl der Patienten auch tatsächlich an. Im internationalen Vergleich ist die Versorgung hierzulande vorbildlich, sagt die Präsidentin der ÖGN. Hinsichtlich Prävention gibt es aber noch viel zu tun. </p>

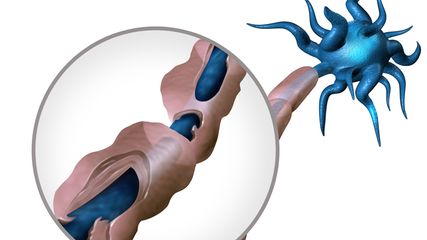

<hr />

<p class="article-content"><p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1704_Weblinks_s8.jpg" alt="" width="1020" height="614" /></p> <p>Der Welttag des Gehirns (22. Juli) war dieses Jahr dem Thema Schlaganfall gewidmet. Vor Kurzem hat ja die WHO beschlossen, den Schlaganfall als neurologische Erkrankung zu klassifizieren statt wie bisher als kardiovaskuläre Erkrankung. Die neue ICD-Klassifikation wird voraussichtlich 2018 in Kraft treten. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Grisold, Generalsekretär der World Federation of Neurology (WFN), freut sich darüber: „Die Neuzuordnung ist wichtig für Ressourcenplanung und Finanzierung im Interesse unserer Patienten.“ Schlaganfall ist laut Grisold die häufigste Ursache für Behinderungen und auch in Low-Income-Ländern im Vormarsch.<br />Die Behandlung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, berichtet Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Fertl, Präsidentin der ÖGN: „Für die Akuttherapie stehen derzeit drei sehr effektive Maßnahmen zur Verfügung: die Behandlung auf einer Stroke Unit, die intravenöse Thrombolyse und die endovaskuläre Thrombektomie.“ Die Versorgung in Österreich bezeichnet Fertl als sehr zufriedenstellend: „Wir haben ein flächendeckendes Netzwerk von Stroke Units und Interventionszentren für die endovaskuläre Behandlung.“ Auch die Forschung sei „gut aufgestellt“. Vermehrte Anstrengungen seien hingegen noch bezüglich Prävention und Früherkennung zu unternehmen. Mit Öffentlichkeitsarbeit sollen die Symptome des Schlaganfalls ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. <br />„Es geht aber auch darum, nach der Akutversorgung die Weiterbetreuung und Rehabilitationsphase optimal zu gestalten“, betont Fertl. Hier hat der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) 2017 einige Strukturvorgaben festgelegt. So sieht der Plan etwa sogenannte Spezialzentren vor, die bezüglich der dort durchgeführten Behandlungen einen hohen Grad an Expertise sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich machen, jedoch nicht im Rahmen einer eigenen Organisationsform geführt werden. Ein explizit genannter Anwendungsbereich dieser Kooperationsform ist die endovaskuläre Schlaganfalltherapie.</p> <h2>Handlungsbedarf beim Lebensstil</h2> <p>Doz. Dr. Julia Ferrari, Vorstandsmitglied der ÖGN, berichtete über die Ergebnisse der INTERSTROKE-Studie<sup>1</sup>, die Daten aus 32 Ländern auswertete, sowie über Daten aus dem österreichischen Stroke-Unit-Register. Wie erwartet sind die hauptsächlichen Risikofaktoren für Schlaganfall lebensstilabhängig. In Österreich sind leider viele dieser Risikofaktoren – wie Hypertonie, Hypercholesterinämie, Nikotinabusus und Vorhofflimmern – oft schon in der jungen Bevölkerung (bei Personen jünger als 40 Jahre) anzutreffen, sagt Ferrari. Hier müsse man ansetzen. Dass mit der Beeinflussung des Lebensstils das Schlaganfallrisiko gesenkt werden kann, hätte sich z.B. schon durch das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden gezeigt. <br />Auch in der Sekundärprävention bleibt die Lebensstilumstellung ein herausforderndes Hauptthema. Strukturierte Nachsorgeprogramme können hierbei hilfreich sein. So konnten z.B. in einer australischen Studie<sup>2</sup> Erfolge mit personalisierten Nachrichten, die mehrmals pro Woche per App an Patienten mit koronarer Herzerkrankung gesendet wurden, erzielt werden: „Nach sechs Monaten hatten diese Patienten bessere Cholesterin- und Blutdruckwerte als die Vergleichsgruppe. Sie waren auch körperlich aktiver, hatten mehr Gewicht verloren und deutlich mehr von ihnen hatten mit dem Rauchen aufgehört“, berichtet Ferrari. <br />Ein österreichisches Projekt in dieser Richtung ist die „StrokeCard“: Patienten, die in das Nachsorgeprogramm aufgenommen worden sind, bekommen einen Link für eine personalisierte Website, auf der sie laufend Blutdruckwerte, Bewegung, Ta­bakkonsum und Körpergewicht eintragen können. Ein Ampelsystem gibt Feedback, wie gut die Risikofaktoren unter Kontrolle sind (<a href="https://ches.tirol-kliniken.at">https://ches.tirol-kliniken.at</a>).</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Vorab-Pressegespräch anlässlich des „Welttages des Gehirns“, 2017, 18. Juli 2017, Wien

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> O’Donnell MJ et al.: Lancet 2016; 388: 761-5 <strong>2</strong> Cow CK et al.: JAMA 2015; 314(12): 1255-63</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung

Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...