Genderunterschiede in kardiopsycho-somatischer Rehabilitation

Autorin:

Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in

Jeanette Strametz-Juranek

Ärztliche Leiterin des Rehabilitationszentrums Bad Tatzmannsdorf der Pensionsversicherung

E-Mail: jeanette.strametz-juranek@pv.at

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lt. dem österreichischen Frauengesundheitsbericht 2022 die häufigste Todesursache bei Frauen. Zudem berichtet das weibliche Geschlecht häufiger über psychische Symptome wie Depressivität und Ängstlichkeit, die einen signifikanten Einfluss auf die Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.1 Allerdings werden Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankung im Durchschnitt um 30 Minuten später behandelt als Männer.2

Keypoints

-

Bei Frauen werden Diagnosen wie Depression und Angst häufiger diagnostiziert als bei Männern.

-

Frauen sind stärker durch Symptome wie Angst und Depression belastet als Männer.

-

Psychosoziale Faktoren spielen eine wesentliche Rolle.

-

Es bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Belastung von psychosozialen Faktoren in der familiären/beruflichen Belastung bzgl. Einsamkeit und Arbeitsplatzverlust.

-

Frauen profitieren eher von Empathie und Zuhören.

-

Männer profitieren von Information, gezielten Schulungen und dem Erlernen von Methoden, Stress abzubauen.

-

Alte Rehamodelle ohne ICF-Berücksichtigung sind deutlich mehr an die Bedürfnisse von Männern angepasst.

Der Behandlungsverzug bei Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist bedingt durch unterschiedliche klinische Symptomatik, eine unterschiedliche Nutzung der Wege ins Gesundheitssystem sowie eine divergierende Wahrnehmung und Bedeutung des eigenen Herz-Kreislauf-Risikos verglichen mit Männern.2 Frauen weisen lt. Statistik Austria zudem eine höhere 30-Tages-Mortalität nach Myokardinfarkt (MCI) auf als Männer (5,9% vs. 4,4%) und werden oft seltener leitliniengerecht medizinisch versorgt als Männer.2

Bei einer genaueren Betrachtung der demografischen Daten der Frauengesundheit ist zu sagen, dass der Anteil der weiblichen Bevölkerung in Österreich bei 50,7% liegt, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83,7 Jahren.3 Nach selbsteingeschätztem Gesundheitszustand leben Frauen davon 19,3 Jahre in mittelmäßiger bzw. schlechter Gesundheit.4 Dieser Umstand hat wiederum einen signifikanten Einfluss auf die Entstehung von psychischen Erkrankungen.

Partnerschaft & Beruf

Bis zum 59.Lebensjahr ist der Anteil von Frauen und Männern, die alleinlebend sind, 15,1% vs. 20,3%. Ab dem 60.Lebensjahr steigt aber aufgrund der unterschiedlichen Lebenserwartung der Geschlechter der Anteil der alleinlebenden Frauen an – ab 80 Jahren beträgt der Unterschied 56,4% vs. 20,3%, sodass ältere und alte Männer sehr oft noch Unterstützung durch ihre Partnerin erfahren, Frauen in diesem Lebensabschnitt sehr oft aber alleinstehend sind. Sie erhalten aufgrund dessen weniger soziale Unterstützung.3

Auch hinsichtlich Erwerbstätigkeit gibt es bedeutende Unterschiede, vor allem in Bezug auf die Teilzeitarbeit. 49,6% der Frauen, aber nur 11,6% der Männer arbeiten in Teilzeit. Dies wirkt sich letztendlich auf die Pensionshöhe der Frauen aus. Hier beträgt lt. Auswertung der GÖG im Frauengesundheitsbericht die geschlechtsspezifische Pensionslücke 42,1%. Gründe, die Frauen angeben, warum sie sich für Teilzeitarbeit entscheiden, sind die Betreuung von Kindern und die Betreuung von Erwachsenen mit Pflegebedürftigkeit (Teilzeitquote Frauen vs. Männer: 38,4% vs. 6,8%). Geringes Einkommen, unbezahlte Sorgearbeit und geringe Pensionszahlungen sind auch der Grund, weshalb 24% der erwerbstätigen Frauen und 26% der Pensionistinnen in Österreich armutsgefährdet sind. Armut, Mehrfachbelastungen und fehlende soziale Unterstützung wirken unabhängig voneinander als Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Psychokardiologische Betreuung

Somit ist das Angebot einer psychokardiologischen Rehabilitation aus Sicht der Gendermedizin eine gute Möglichkeit, auf Basis des ICF-basierten Behandlungskonzepts individuell auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern eingehen zu können.Jacobi et al. konnten zeigen, dass die häufigsten psychischen Erkrankungen im Rahmen der psychokardiologischen Betreuung Ängste (Frauen 21% vs. Männer 9%), depressive Störungen (Frauen 13% vs. Männer 6%) sowie Substanzengebrauch sind. (Der Anteil der Männer ist hier mit 19% höher als der der Frauen mit 14%.)5

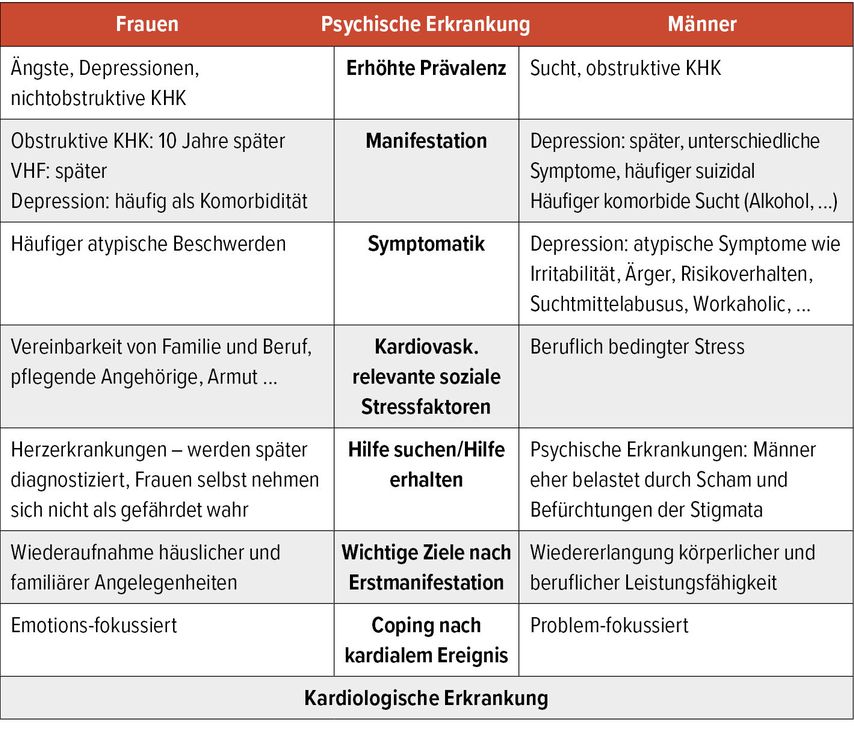

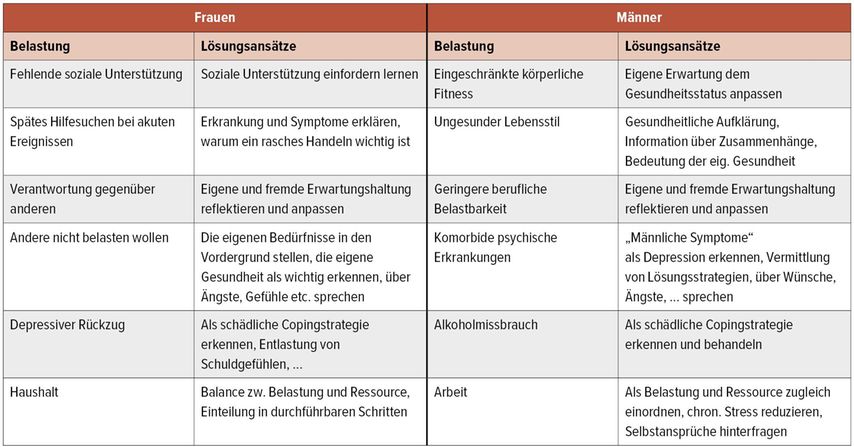

Als psychosoziale Faktoren sind chronischer Stress, beruflicher Stress, familiäre Doppelbelastung durch Familie und Beruf, Pflege von Angehörigen (bei 73% der Frauen) genannt. Verheiratet zu sein reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern, aber nicht bei Frauen (Tab.1 u. Tab.2).1

Tab. 1: Geschlechtsspezifische Aspekte kardiologischer und psychischer Erkrankungen im Vergleich und wechselseitige Beeinflussung (modifiziert nach Wedegärtner et al. 2022)1

Tab. 2: Typische Belastungssituationen in der psychokardiologischen Patient:innenversorgung und unterschiedliche Lösungsansätze bei Frauen und Männern in der Therapie (modifiziert nach Wedegärtner et al. 2022)1

Psychokardiologische Rehabilitation

Die psychokardiologische Rehabilitation wird im Reha-Zentrum Felbring und seit 19.5.2025 im Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf der Pensionsversicherung angeboten. Im Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf wird das Programm unter genderspezifischen Aspekten weiterentwickelt.

Literatur:

1 Wedegärtner SM et al.: Psychotherapie im Dialog 2022; Psychotherapie im Dialog 2021; 22: 54–58 2 Lichtman JH et al.: Sex differences in the presentation and perception of symptoms among young patients with myocardial infarction. Circulation 2018; 137: 781–79 3 BSGPK: Frauengesundheitsbericht 2022. https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:7157d267-ef16-4a8b-8861-56e9cbf54089/Frauengesundheitsbericht_2022_FINAL.pdf&ved=2ahUKEwjbiJfW28OOAxUfQvEDHSgbLcQQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3NE-HW3XAhTP9NNOCEVow4 ; zuletzt auf gerufen am 21.7.2025 4 Gesundheit Österreich GmbH: Gesunde Lebensjahre von ab 65 Jahren in Österreich: Datengrundlage und potenzielle Erklärungsansätze. https://jasmin.goeg.at/id/eprint/2847/2/Gesunde%20Lebensjahre%20in%20%C3%96sterreich_fin.pdf ; 5 Jacobi F et al.: Study on health of adults in Germany and additional module mental health (DEGS1-MH). Nervenarzt 2016; 87(1): 88-90

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Molekulare und zelluläre Veränderungen in der Pathophysiologie der Herzinsuffizienz

Herzinsuffizienz (HI) entsteht durch strukturelle und funktionelle Veränderungen des Herzens, die zu einer unzureichenden Pumpleistung führen. Zentral sind maladaptive Prozesse in ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...