Das Pollenjahr 2025

Redaktion:

Dr. Katrin Spiesberger

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf Pollenallergiker:innen bietet der Österreichische Polleninformationsdienst – präzise, bundesweit, tagesaktuell und individuell zugeschnitten.

Pollen 2025: Rückblick auf Ausblick

Der vergangene Winter war einer der wärmsten und trockensten der Messgeschichte mit nur etwa der Hälfte der üblichen Niederschläge, berichtete Lukas Dirr, MSc, aerobiologischer Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes, bei der jährlichen Pressekonferenz zur Pollensaison. Diese Trockenheit beeinflusste den Beginn der Pflanzenblüte. Bereits Mitte Jänner wurden in Ostösterreich erste Konzentrationen von Hasel- und Erlenpollen gemessen. Das eher wechselhafte Wetter im Februar bremste den Pollenflug aber vorerst. Mit dem strahlenden Hochdruckwetter in der ersten Märzwoche kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Pollenkonzentration – und damit zum ersten Belastungsgipfel.

Da die Pollenmenge in der Luft so abrupt anstieg, wurden die Belastungen von Allergiker:innen bedeutend stärker wahrgenommen, als hätte sie langsam zugenommen. Nicht allein die Menge an Pollen bestimmt also die Intensität der Beschwerden. Auch die Luftqualität spielt eine entscheidende Rolle: Schadstoffe, insbesondere Ozon, können die Allergenität von Pollen und die dadurch verursachten Symptome verstärken.

Auf die Frühblüher Erle und Hasel folgte die Eschenblüte, die zwischen Mitte März und Mitte April die intensivste Belastung verursachte. Ihr Hauptallergen (Fra e1) ist als relevant einzustufen, eine Sensibilisierung bleibt aber oft unerkannt, da während der Eschenblüte auch viele andere Pollenarten in der Umgebungsluft fliegen.

Birkenpollen sind in Nord- und Mitteleuropa eine der Hauptursachen für allergische Rhinitis und möglicherweise auch für Asthmasymptome. Die Birkenblüte unterliegt in der Regel einem 2-Jahres-Rhythmus. 2024 war als überdurchschnittliches Jahr einzustufen, weshalb Allergiker:innen heuer auf eine weniger intensive Saison hoffen dürfen. Betrachtet man die gemessenen Gesamtkonzentrationen von Birkenpollen in den Bundesländern, deuten diese darauf hin, dass heuer in ganz Österreich mit einer unterdurchschnittlichen Pollenbelastung gerechnet werden kann.

Die dritte Belastungswelle nach den Frühblühern und der Birken-/Eschensaison ist auf die Blüte der Süßgräser zurückzuführen. Erste Pollenkörner wurden bereits Anfang April registriert und erreichen ab Anfang Mai relevante Konzentrationen. In den darauffolgenden Monaten kommt es zu mehreren Belastungsgipfeln, die von unterschiedlichen Gräserarten verursacht werden, ehe die Saison bis in den August hinein langsam ausklingt.

Im Burgenland kann Gräserpollenallergiker:innen zudem die Schilfblüte rund um den Neusiedler See zu schaffen machen, die meist erst im September stattfindet und abermals zu nicht unerheblichen allergischen Belastungen führen kann. Bei passenden Windbedingungen sind Pollen dieser Gräserart jedoch nicht nur in der unmittelbaren Umgebung nachweisbar, sie können auch in entferntere Regionen verfrachtet werden.

Der Pollenflug der Wildkraut- und Gewürzpflanze Beifuß erreicht meist Mitte August ihren Höhepunkt, bevor das UnkrautRagweed die Pollensaison vom Spätsommerbis in den Oktober hinein vorerst abschließt. Der genaue Blütezeitpunkt dieser Pflanzen wird von Faktoren wie Niederschlag und Temperatur beeinflusst. Eine präzise Prognose ist daher aktuell nicht möglich.

Danach haben Allergiker:innen rund zwei Monate Ruhe – bis die Purpurerle wieder mit ihrer Blüte beginnt. Aufgrund der klimatischen Veränderungen verschieben sich jedoch die Blühphasen vieler allergieauslösender Pflanzen: Sie setzen früher ein, dauern länger und fallen teilweise intensiver aus. Dadurch verkürzt sich die pollen- und beschwerdefreie Zeit zunehmend und umfasst inzwischen oft nur noch wenige Wochen im Jahr. Im Jahr 2024 wurden zwischen Ende Jänner und Ende September Pollen an den Messstellen des Österreichischen Polleninformationsdienstes registriert. Lokal ist davon auszugehen, dass auch im Dezember noch Pollenkörner der Purpurerle in der Luft waren, die nicht von den Pollenfallen erfasst wurden.

Volkskrankheit Allergie: Frühes Handeln ist das A und O

Etwa 50% aller Menschen sind von einer Sensibilisierung betroffen, etwa die Hälfte davon leidet an einer Allergie mit entsprechenden Symptomen. Pollenallergien stehen dabei an erster Stelle – insbesondere jene gegen Gräser- und Birkenpollen. Allergischer Schnupfen, die allergische Bindehautentzündung und auch Asthma bronchiale sind hier die häufigsten Krankheitsbilder. Quer durch Europa sind etwa 10–15% aller Menschen gegen Birkenpollen sensibilisiert. Fast alle (98%) gegen ein spezielles Protein, das Bet v 1.

Die genauen Ursachen für die Entstehung und stetige Zunahme allergischer Erkrankungen sind noch nicht vollständig erforscht, erörterte Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak, ärztlicher Leiter des Allergiezentrums Wien West. Mehrere Faktoren dürften eine Rolle spielen. Neben einer angeborenen Bereitschaft, eine Allergie zu entwickeln, und dem urbanen Lebensstil mit geänderten Hygiene- und Ernährungsgewohnheiten stehen auch Luftverschmutzung und Klimawandel in engem Zusammenhang mit der Zunahme an Allergien.

Allergien belasten

Eine Atemwegsallergie mit Symptomen wie rinnender oder verstopfter Nase, Augenjucken und Niesattacken und vor allem Atemproblemen führen zu einer schlechten Lebensqualität – einschließlich Schlafstörungen, verminderter Vitalität, gedrückter Stimmung, Blutdruckveränderungen, eingeschränkter Frustrationstoleranz, beeinträchtigter Konzentration, verminderter Leistung – und zu verpassten Arbeits- und Schultagen.

Doch obwohl betroffene Menschen erheblich belastet sind, kommen viele erst sehr spät zu allergologisch versierten Fachärzt:innen. Das liegt zum einen daran, dass Allergien oftmals bagatellisiert werden. Zum anderen werden Symptome falsch gedeutet (z.B. mit einer Verkühlung verwechselt) und viele Patient:innen wissen schlichtweg nicht, wer die für sie richtige Ansprechpartner:innen sind – speziell in ländlichen Gebieten, wo es keine spezialisierten Einrichtungen gibt. Um diesem Versorgungsengpass entgegenzuwirken, gibt es seit 2021 in Österreich die „Spezialisierung in Allergologie“, eine 18 Monate dauernde ärztliche Weiterbildung, die derzeit in fünf österreichischen Krankenhäusern absolviert werden kann.

„Allergiker-Karriere“ frühzeitig stoppen

Bleibt eine allergische Erkrankung unentdeckt und damit unbehandelt, verschlechtert sich der Krankheitsverlauf und eine unerwünschte „Allergiker-Karriere“ nimmt ihren Lauf – eine allergische Erkrankung folgt der nächsten. Häufig beginnt diese schon beim Säugling mit einer in Schüben verlaufenden juckenden Hauterkrankung (atopisches Ekzem, Neurodermitis) und/oder einer Nahrungsmittelallergie. Eine frühe Testung bei verdächtigen Symptomen kann zu einer frühzeitigen Diagnose führen und hilft, eine zeitgerechte Therapie einzuleiten. Das ist wichtig, um eine Verschlechterung der Allergie bis hin zum Asthma zu verhindern oder zumindest so weit wie möglich hinauszuzögern. Schon bei Kindern soll hier frühestmöglich begonnen werden, da etwa drei Viertel aller Kinder ihre Allergie bis zum Erwachsenenalter behalten. Mit einem „wird sich schon auswachsen“ kann man also nicht rechnen. Eine allergenspezifische Immuntherapie als eine der drei Therapiesäulen ist schon ab 5 bis 6 Jahren möglich und soll auch bei entsprechenden Symptomen frühzeitig begonnen werden. Eine Testung ohne vorbestehende Symptome macht hingegen keinen Sinn, da es noch keine prophylaktische Therapie gibt.

Die drei Säulen der Therapie

In der Behandlung setzt man auf drei parallele Wege: Bei der allergenspezifischen Immuntherapie (AIT) werden nach einer Steigerungsphase dem Immunsystem genau definierte Mengen des jeweiligen Allergens über einen längeren Zeitraum (in der Regel 3 Jahre) präsentiert. Dies kann subkutan durch Injektionen und sublingual durch Tropfen oder selbstauflösende Tabletten erfolgen. Die richtige Auswahl der Patient:innen und der Allergene sind dabei entscheidend und sollte bei Allergiespezialist:innen erfolgen. Der Vorteil der AIT ist der dadurch ausgelöste TH2-TH1-Shift, der nachhaltige Effekte mit sich bringt. Studien zeigen auch, dass bei Kindern mit Heuschnupfen durch eine Immuntherapie das Auftreten von Asthmasymptomen oder die Notwendigkeit von Asthmamedikamenten reduziert werden kann.

Die zweite Säule ist die symptomatische Therapie. Diese umfasst lokale oder systemische Antihistaminika oder lokale Nasensprays, die eine geringe Menge an Cortison enthalten. Auch Kombinationssprays mit Antihistaminika und Cortison sind seit einigen Jahren als Second-Line-Therapie am Markt und sehr gut wirksam. Der Vorteil dieser Therapien ist, dass sie relativ schnell wirken und Symptome gut lindern können. Der Nachteil ist, dass die Wirkung aufhört, sobald die Therapie beendet wird, und diese nicht die Ursache der Allergie im Immunsystem nachhaltig beeinflussen kann.

Bei der dritten Säule, der Allergenkarenz, steht die Vermeidung des Allergens im Vordergrund. Den Pollen aus dem Weg zu gehen, ist jedoch gar nicht so leicht. Dafür muss man die derzeitige Pollenbelastung am Aufenthaltsort kennen oder sich auch auf Prognosen für die Urlaubsplanung verlassen können.

Polleninformationsdienst unterstützt Patient:innen und Ärzt:innen

Der Österreichische Polleninformationsdienst (ÖPID) ist ein Zusammenschluss der lokalen Polleninformationsdienste und zählt aktuell 25 Pollenfallen im ganzen Land. An diesen Standorten wird laufend der Pollengehalt der Luft gemessen. Botaniker:innen und Analyst:innen aus ganz Österreich werten die Luftproben aus und erstellen regionale Polleninformationen, die in der Zentrale in Wien und im Labor in Stockerau zusammengeführt und der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Dank der kontinuierlichen Fortschritte in der aerobiologischen und medizinischen Forschung wurden die Services im Laufe der Jahre stetig erweitert und optimiert. Partnerschaften mit Institutionen wie Geosphere Austria (Wetterdaten), www.menschenswetter.at (Basis für das „Asthmawetter“ in der App), The Finnish Meteorological Institute (FMI) oder Copernicus, dem Erdbeobachtungsprogramm der EU, machen einen Rundumblick auf alle Einflüsse des Pollenfluges auf den Menschen möglich.

Sowohl für Patient:innen als auch für Ärzt:innen sind die Services des Österreichischen Polleninformationsdienstes wie die Pollen+-App oder die Informationen auf der Homepage hilfreich. Patient:innen können hier den aktuellen Pollenflug abrufen und entsprechende Maßnahmen (im Innenraum aufhalten, nur stoßlüften, keine Wäsche im Außenbereich zum Trocknen aufhängen, symptomatische Medikamente nehmen etc.) treffen. Der Allergierisiko-Fragebogen gibt einen ersten Hinweis, ob die Beschwerden allergisch bedingt sein können und abgeklärt werden sollten. Im Pollentagebuch kann man tägliche Symptome eintragen und damit den behandelnden Ärzt:innen ermöglichen, aus Symptomen und aktuellem Pollenflug eine Allergie genauer zu diagnostizieren und entsprechende therapeutische Schritte einzuleiten. Dies kann insgesamt zu einer Verbesserung des Therapiemanagements führen. Teil des Pollentagebuches sind die Befundberichte zum Download. Damit hat man kompakt auf einer Seite alle relevanten Informationen auf einen Blick, die Aufschluss geben, ob der ausgewählte Pollentyp tatsächlich auslösend für die Symptome ist und ob die Therapie den gewünschten Erfolg zeigt – vorausgesetzt, man trägt regelmäßig die Beschwerden ins Pollentagebuch ein.

Neues vom Polleninformationsdienst

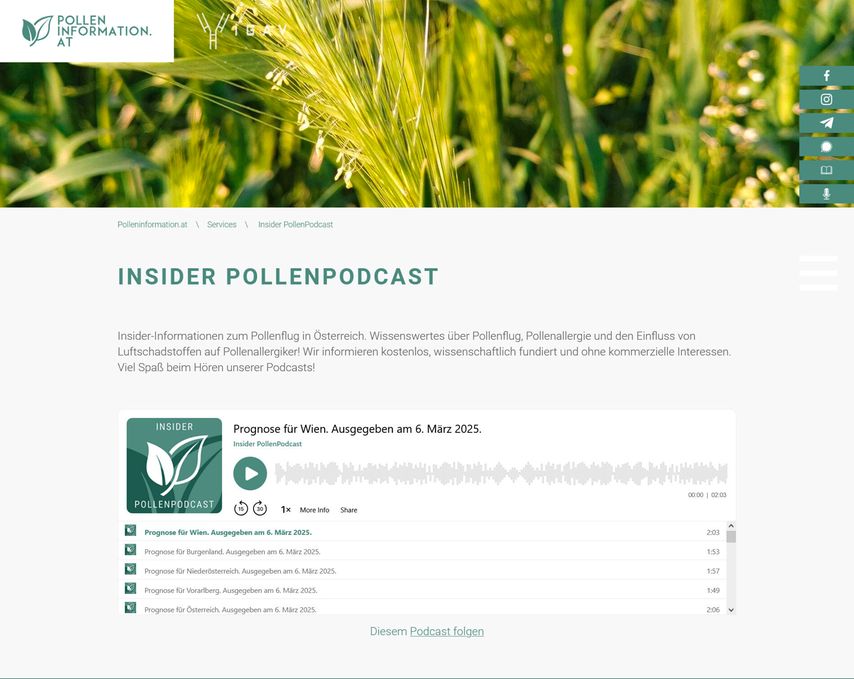

Podcasts gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Deshalb erweitert der Polleninformationsdienst sein Angebot nun um ein innovatives Audioformat, berichtete Dr. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes. Ab sofort stehen fundierte Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und dem Einfluss von Luftschadstoffen auf Pollenallergiker:innen auch als Podcast zur Verfügung (Abb. 1). Mithilfe künstlicher Intelligenz werden die schriftlichen Inhalte in gesprochene Beiträge umgewandelt – mit der Stimme des ÖPID-Leiters Berger.

Der neue KI-generierte „Insider PollenPodcast“ ist auf der Website www.polleninformation.at , auf Spotify, Apple-Podcasts und allen namhaften Podcast-Portalen abrufbar.

Aktuelle (Forschungs-)Projekte

Der ÖPID hat weiters die Patronanz über das „European Aeroallergen Network“ (EAN), ein Netzwerk aus rund 520 Pollenfallen in über 40 Ländern. Diese europäische Pollendatenbank ist die größte ihrer Art und bildet zusammen mit dem „Pollentagebuch“, in das Allergiker:innen aus ganz Europa ihre Beschwerden eintragen, die Grundlage für zahlreiche nationale und internationale Forschungsprojekte.

Aktuelle wissenschaftliche Projekte sind hochdotierte Forschungsvorhaben mit Copernicus und dem Europäischen Förderprogramm InterReg. Die Forschungsschwerpunkte betreffen aber nicht nur die Versorgung von Allergiker:innen mit Information, sondern auch Projekte zur Erweiterung des europäischen Messstellennetzes sowie die Entwicklung von Richtlinien zur allergenarmen Bepflanzung in urbanen Bereichen.

Quelle:

„Start in die Pollensaison 2025“, Pressegespräch des Österreichischen Polleninformationsdienstes und der Interessengemeinschaft Allergenvermeidung (IGAV) vom 11.3.2025 in Wien

Das könnte Sie auch interessieren:

Wenig genützte Chance: COPD-Therapie abseits der Medikamente

Neben der medikamentösen Behandlung spielen im Management der COPD nicht-medikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dies betrifft vor allem die pulmonale Rehabilitation, die ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...