Wie kann man die Ausbreitung von Alzheimerdemenz einschränken?

Autor:

em. Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco

Universitätsklinik für Neurologie

Medizinische Universität Wien

Präsident der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft www.alzheimergesellschaft.at

E-Mail: peter@dal-bianco.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Anzahl älterer Menschen nimmt zu und damit auch die Demenz: Weltweit leben derzeit ca. 50 Mio. Demenzkranke, Prognose für 2050: 150 Mio. Patient*innen. Um dem gegenzusteuern, sind die Entscheidungsträger in der Politik und im Gesundheitswesen gefragt. Demenzprävention ist in der Zukunft eine zentrale Aufgabe, für die bereits jetzt dringend die Weichen gestellt werden müssen.

Demenzprävention ist nie zu früh und nie zu spät

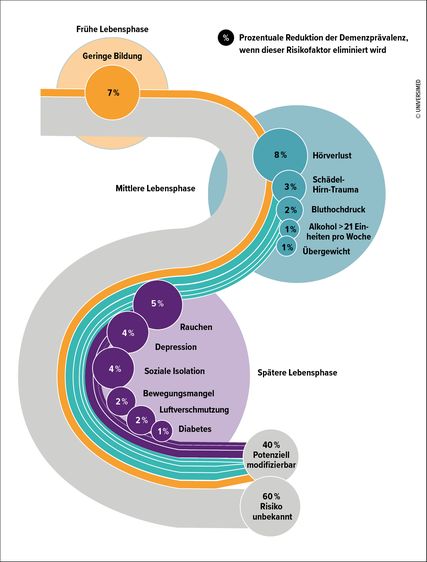

Abb. 1: Auf die Bevölkerung gerechneter Anteil der potenziell veränderbaren Risikofaktoren für Demenz (modifiziert nach Livingston G et al. 2020)1

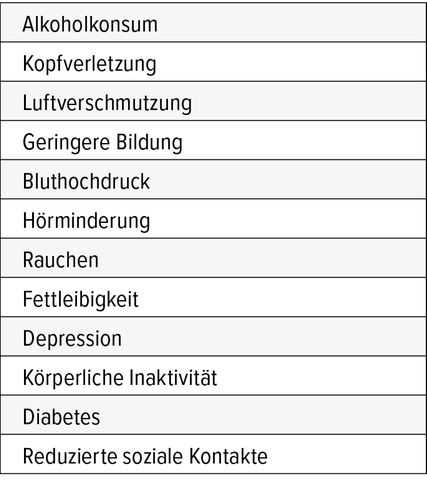

Die gute Nachricht: Die altersspezifische Demenzinzidenz ist in vielen Ländern rückläufig. Dies wahrscheinlich infolge von Verbesserungen in Bildungsbereich, Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Lebensstilmodifikation. Auf folgende beeinflussbare Demenzrisikofaktoren wurde von der Lancet-Kommission für Demenzprävention, -intervention und -versorgung 2020 hingewiesen: geringe Bildung, Bluthochdruck, Hörminderung, Rauchen, Fettleibigkeit, Depression, körperliche Inaktivität, Diabetes, geringe soziale Kontakte, Alkoholkonsum, traumatische Hirnverletzung und Luftverschmutzung.

Aufgrund von Metaanalysen wurde das 12-Risikofaktoren-Lebensverlaufsmodell zur Demenzprävention erarbeitet. Alle zwölf beeinflussbaren Risikofaktoren sind zusammen für 40% der Demenzerkrankungen verantwortlich (Abb. 1). Risiken im frühen Lebensalter wie beispielsweise geringe Bildung wirken sich lebenslang negativ auf die kognitiven Reserven aus. Risikofaktoren in der Lebensmitte und im späteren Lebensalter reduzieren einerseits die kognitiven Reserven und fördern andererseits die Entwicklung neuropathologischer Prozesse.

Demenzprävention: Was kann und soll man tun?

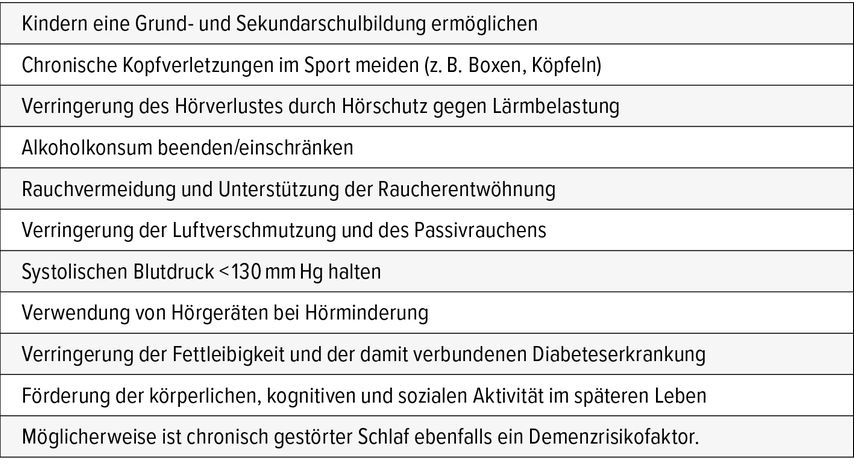

Die Politik ist verantwortlich für die Öffnung und Förderung der Bildungswege für alle Kinder/Jugendlichen. Kampagnen zur Minimierung von Kopfverletzungen im Bereich diverser Sportarten (z.B. Boxen, Köpfeln etc.) und zur Vermeidung/Verringerung des Alkoholkonsums nicht nur im frühen Lebensalter können die Demenzentwicklung im späteren Lebensalter verhindern/verzögern. Der systolische Blutdruck <130mmHg und der Rauchverzicht – auch im späteren Lebensalter – verringern ebenfalls das Demenzrisiko.

Die politischen Entscheidungsträger sollen für die Verbesserung der Luftqualität sorgen, insbesondere in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung. Es wird empfohlen, auch in der Lebensmitte und im späteren Lebensalter kognitiv, körperlich und sozial aktiv zu bleiben. Ebenso entscheidend sind regelmäßige Gesundheitskontrollen um Verschlechterungen rechtzeitig gegensteuern zu können. Hörreduktion bzw. Hörverlust gilt beispielsweise als Demenzrisiko und sollten daher regelmäßig geprüft werden. Anhaltende körperliche Ertüchtigung in der Lebensmitte und auch im späteren Leben schützt vor Demenz durch Reduzierung von Fettleibigkeit, Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen. Depressionen im Lebensverlauf gelten als Demenzrisiko, wobei aber auch Demenzerkrankungen per se Depressionen auslösen können.

Auch wenn eine Lebensstilmodifikation schwierig erscheint, hat sie großes Potenzial, das eigene Demenzrisiko zu senken. Amyloid- und Tau-Biomarker lassen ein Alzheimerrisiko erkennen. Andererseits entwickeln viele Menschen mit normaler Kognition und diesen positiven Biomarkern keine Alzheimerkrankheit. Die sorgfältige Differenzialdiagnose wird von Betroffenen zu Recht angestrebt. Die präsymptomatische Diagnose für Verwandte 1. und 2. Grades kann allerdings in der täglichen Praxis noch nicht durchgeführt werden.

Die Berücksichtigung aller zwölf Risikofaktoren (Tab. 1) und den entsprechenden präventiven Maßnahmen (Tab. 2) könnte bis zu 40% der Demenzerkrankun-gen verhindern oder zumindest verzögern. Prävention ist eine Aufgabe der Politik, aber auch jedes/r Einzelnen. Risikominderung von Demenzentwicklungen beginnt früh und besteht lebenslang. Die Maßnahmen erfordern sowohl öffentliche Gesundheitsprogramme als auch individuell abgestimmte Interventionen (z.B. FINGER-Studie). Zusätzlich zu Gesundheitskampagnen für die allgemeine Bevölkerung sollte sich die Politik an Hochrisikogruppen wenden, um hier die soziale, kognitive und körperliche Aktivität sowie die Gefäßgesundheit zu verbessern.

Vergesslichkeit ist nicht gleich Alzheimer

Eine zeitgerechte Demenzdiagnose kann sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken. Es ist daher ein Anliegen, mit Vorurteilen über das „Schreckensbild Demenz“ aufzuräumen. Viele ältere Menschen, die zunehmend vergesslich werden, haben Angst vor der Diagnose Alzheimer und den damit verbundenen sozialen, persönlichen und beruflichen Konsequenzen. Sie schieben den Arztbesuch deshalb lange hinaus oder vermeiden ihn ganz. Verständlich, denn das öffentliche Bild von Demenz wird entwertend, abstoßend und als Schreckensbild wahrgenommen. Man spricht oft über Demenzpatienten, aber selten mit ihnen.

Wichtig sind Informationen, die dieses Demenzschreckensbild aus den Köpfen der Menschen verschwinden lassen. Die weit verbreitete Meinung „Man kann eh nichts gegen Demenz tun“ gilt nicht mehr! Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig und kann den Krankheitsverlauf erheblich beeinflussen. Denn oft vergehen wertvolle Therapiejahre, weil die Zeitspanne vom ersten Symptom bis zur Diagnose Jahre umfasst. Und: Vergesslichkeit bedeutet nicht gleich, dass eine Alzheimerkrankheit vorliegt.

Bei 10–20 % der Besorgten handelt es sich um sogenannte sekundäre, reversible Demenzformen, denen andere körperliche Krankheiten zugrunde liegen. Behandelt man diese, verschwinden auch die Demenzsymptome (z.B. Depressionen, endokrine Störungen etc.). Gegen die häufigste Demenzform, die Alzheimerkrankheit, gibt es zumindest symptomatische Therapien, die das Fortschreiten der Beschwerden verlangsamen.

Wenn die Diagnoserate zunehmen würde, würde das bedeuten, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen einen wertvollen Zeitgewinn hätten. Einerseits was die Therapiemöglichkeiten anbelangt, andererseits heißt eine frühzeitige Diagnose eben auch, dass die Betroffenen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen selbst treffen könnten. Die blut- und liquorbasierte Alzheimerfrühdiagnostik mittels sogenannter Biomarker ist ein wichtiges Zukunftsthema. Die Forschung hierzu läuft auf Hochtouren. Denn wenn Demenzsymptome auftreten, ist das Gehirn meist schon stark geschädigt. Mit der Identifizierung solcher spezifischen Biomarker soll die Erkrankung in einem so frühen Stadium entdeckt werden, dass ihr Fortschreiten kausal-medikamentös aufgehalten werden kann.

Psychosoziale und finanzielle Unterstützungsprogramme

Es wurden in den vergangenen Jahren viele sehr gute Hilfsprogramme angeboten und neue Projekte initiiert. Sie alle zielen darauf ab, die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer An- und Zugehörigen zu verbessern. Allerdings ist die Brücke zwischen Angeboten und Patienten/Angehörigen noch sehr schmal und teils unüberwindlich. Hier bedarf es verständlicher Informationen, wie diese Angebote optimal genutzt werden können.

Ziel ist es, dass Menschen mit einer Demenz möglichst bis zum Lebensende zu Hause bleiben. Damit dies gelingt, braucht es ein Netz an Unterstützungen. Dieses ist weitgehend vorhanden, jedoch teils wenig bekannt und deshalb auch zu wenig genutzt. Hier sehe ich die wichtige Rolle des Case Manager, der die Betroffenen und ihre Angehörigen durch den Dschungel an Informationen und Angeboten führt ( www.pflege.gv.at ).

Ausblick

Das Bundesministerium für Gesundheit hat in Kooperation mit der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft (ÖAG) und der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) ein Projekt zur flächendeckenden Qualitätsevaluierung im Bereich Demenzversorgung in Österreich lanciert.

Ziel ist es, dass überall in Österreich die zeitgerechte Diagnose, Behandlung und Versorgung von Menschen mit Demenz gewährleistet sind. Das beginnt beim Hausarzt, der die erste kompetente Ansprechperson sein soll und entsprechend sensibilisiert sein muss. Einbezogen sind auch Pflegeheime und die 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Nur wenn wir wissen, wo es mangelt, können wir optimieren.

Die Erforschung von Biomarkern und Kausaltherapien läuft in der Zwischenzeit auf Hochtouren. Sie sollen in naher Zukunft die derzeit verfügbaren symptomatischen Alzheimertherapien ergänzen.

Auf einen Blick

Empfehlungen für Entscheidungsträger

-

Ausbau spezialisierter Zentren, die ihre Expertise im Bereich Früherkennung, Differenzialdiagnose und Therapie von Demenzerkrankungen haben

-

Integration der Demenzprävention in die Gesundheitsförderung und verstärkte Einbeziehung des Themas Alzheimerfrüherkennung im Rahmen der Gesundenuntersuchungen, da eine rechtzeitige Diagnose zu frühzeitiger Therapie führt und dabei hilft, dass Betroffene länger selbstständig und selbstbestimmt leben können

-

Ambulante und teilstationäre Pflegeangebote sowie betreute Wohngruppen ausbauen und stationäre Einrichtungen mit ausreichend Personal ausstatten

-

Pflegekräfte sollen durch fortlaufende Fort- und Weiterbildung unterstützt werden. Der Arbeitsaufwand, der mit der Pflege und Betreuung von Bewohner*innen mit demenziellen Erkrankungen verbunden ist, soll im Personalschlüssel abgebildet sein.

-

Präventive Maßnahmen gegen Tabuisierung und Diskriminierung erarbeiten und umsetzen

-

Kognitive Gesundenuntersuchungen mittels Screeningverfahren einsetzen, um die Gruppe besorgter Menschen mit normaler kognitiver Gesundheit zu identifizieren und diese zu beruhigen, aber jenen mit kognitivem Defizit eine weiterführende Abklärung anzubieten

-

Ausbau der Forschungsförderung und -finanzierung

-

Ausbau und Förderung der Selbsthilfegruppen

-

Entwicklung und Etablierung einer bundesweiten psychosozialen Betreuung für Betroffene und Unterstützung der An- und Zugehörigen von Alzheimer- und Demenzpatient*innen

Literatur:

1 Livingston G et al.: Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 2020; 396: 413-46

Das könnte Sie auch interessieren:

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung

Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...