Der infizierte Fuss an der Hämodialyse

Bericht:

Claudia Benetti

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Chronische Wunden sind ein häufiges Problem bei Dialysepatienten. Welches die Risikofaktoren dafür sind und was zu tun ist, um Wunden und Amputationen zu vermeiden, erläuterte Dr. med. Cecilia Czerlau, Oberärztin an der Klinik für Nephrologie und Hypertonie am Universitätsspital/Inselspital Bern, am Nephrologie Update Refresher.

Die dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz ist per se ein Risikofaktor für Wundheilungsstörungen. Dabei scheint es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Beginn der Nierenersatztherapie und dem Auftreten von Wunden an den unteren Extremitäten zu geben mit einer signifikant erhöhten Inzidenz solcher Wunden und Amputationen in den ersten 5 Jahren nach Beginn der Dialyse.1

Risikofaktoren

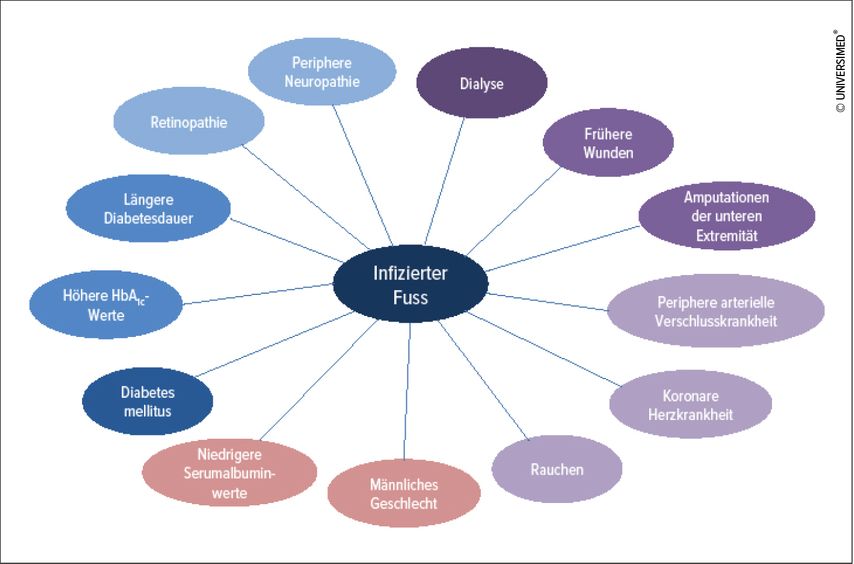

Besonders gefährdet für chronische Wunden sind Dialysepatienten mit einem Diabetes.2, 3 «Eine lange Diabeteserkrankung, hohe HbA1c-Werte sowie das Vorliegen einer Retinopathie oder einer peripheren Neuropathie, aber auch frühere Wunden und Amputationen, eine PAVK, Rauchen, männliches Geschlecht, eine KHK und niedrige Serumalbuminwerte erhöhen die Wahrscheinlichkeit für chronische Wunden»,3 erklärte Czerlau (Abb. 1).

Abb. 1: Risikofaktoren für chronische Wunden der unteren Extremität (adaptiert nach Kaminski et al.)3

Mit der Nephropathie assoziierte Risikofaktoren sind Unterernährung, chronische Entzündungen, Flüssigkeitsretention, höhere Serumphosphorspiegel, ein abnormaler Mineralstoffwechsel, Veränderungen im Renin-Angiotensin-System, oxidativer Stress und eine schlechte Mikrozirkulation.3 «Eine Rolle spielt zudem die schlechte Sauerstoffversorgung der Haut an den unteren Extremitäten während und bis zu vier Stunden nach der Hämodialyse»,3 so die Expertin.

In den KDIGO-Richtlinien gibt es keine speziellen Empfehlungen zur Prävention von chronischen Wunden bei Dialysepatienten. «In den Guidelines heisst es lediglich, dass Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung regelmässig nach Zeichen einer PAVK untersucht und die Diabetiker unter ihnen zusätzlich zu einer podologischen Kontrolle geschickt werden sollten»,4 so Czerlau. Chronische Wunden können aber nicht nur an den unteren Extremitäten, sondern auch an anderen Körperstellen auftreten. Und es sind auch nicht nur Hämodialysepatienten betroffen, chronische Wunden können auch unter Peritonealdialyse auftreten.

Wundmanagement

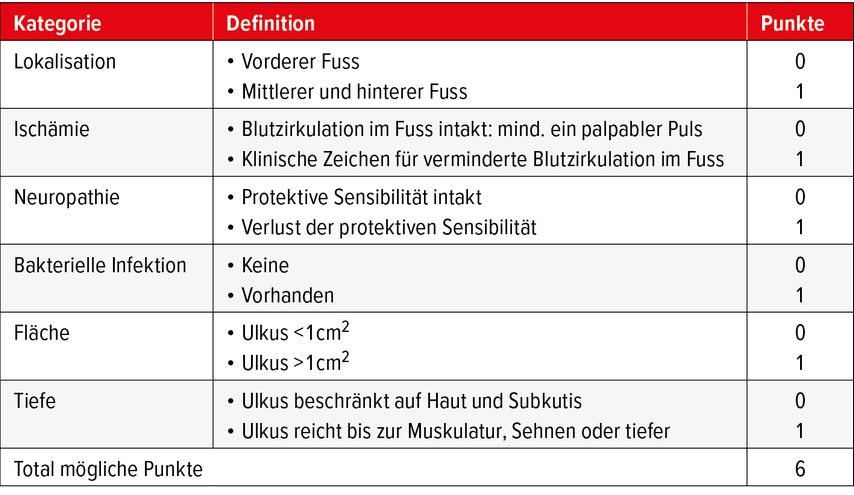

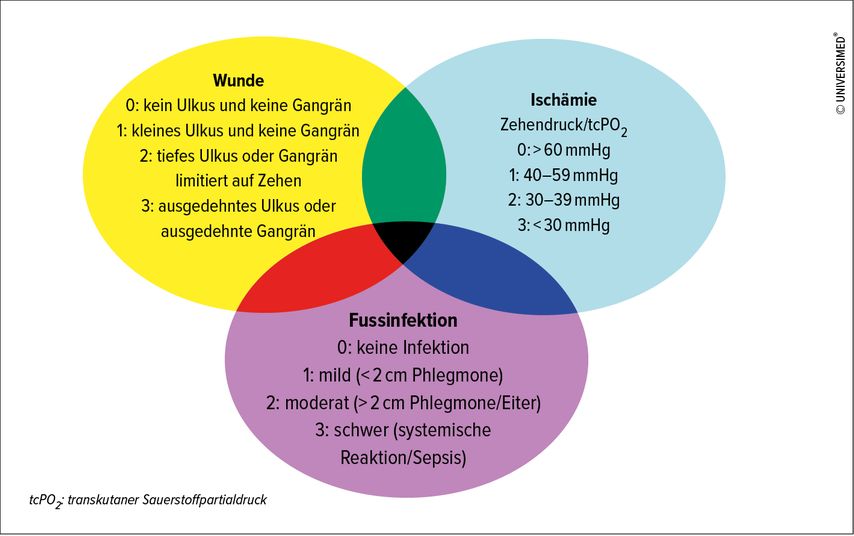

Empfehlungen zum Wundmanagement finden sich in den Richtlinien der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)5 und denjenigen des Komitees für Richtlinien zu den unteren Gliedmassen der Society for Vascular Surgery (SVS)6. Bei der ersten Untersuchung sollten die Wunden systematisch beurteilt und eingeteilt werden. Die IWGDF und die SVS empfehlen dafür den SINBAD(Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial infection, Area, Depth)-Score7(Tab. 1) und die WIfI(Wound, Ischemia, and Foot Infection)-Klassifikation8 (Abb. 2).

Für die Diagnostik hat die SVS einen Algorithmus erarbeitet und rät im ersten Schritt zu einer Duplex-Sonografie und anschliessender CT-, Katheter- oder MR-Angiografie.6 Bei grösseren Wunden sollte zusätzlich ein Probe-to-Bone-Test zur frühzeitigen Diagnose einer Osteomyelitis durchgeführt werden.

Regelmässige Fusskontrollen

«Die beste Therapie ist die Prävention», betonte die Expertin. Deshalb sollten die Füsse der Patienten regelmässig kontrolliert werden. Bei Dialysepatienten empfiehlt die IWGDF, die unteren Extremitäten alle 1 bis 3 Monate zu kontrollieren, wenn eine Sensibilitätsstörung oder eine PAVK vorliegen, da diese Patienten ein hohes Ulkusrisiko haben.9 «Die Patienten profitieren nachweislich von einem regelmässigen Screening auf Wunden», betonte die Referentin. Eine Studie, in welcher zwei grosse Kohorten von Dialysepatienten vor und nach der Einführung des regelmässigen Screenings untersucht wurden, zeigte, dass die Rate an grösseren Amputationen der unteren Extremität in der Kohorte mit regelmässigem Screening 17% niedriger war als in der Vergleichskohorte ohne Screening (1,07 Fälle/100 Patientenjahre vs. 1,3 Fälle/100 Patientenjahre).10

Enge interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit

«Eine wichtige Funktion bei der Kontrolle haben die Pflegefachleute auf der Dialysestation», betonte Czerlau. «Sie sehen die Patienten dreimal in der Woche, kennen sie sehr gut und merken schnell, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Wunden können so frühzeitig entdeckt und gemeinsam begutachtet und versorgt werden. Eine gute Wundversorgung ist zentral, da sie die Lebensqualität des Patienten erheblich verbessert.» Bei grösseren und hartnäckigeren Wunden ist die enge interdisziplinäre und -professionelle Zusammenarbeit des Nephrologieteams mit Angiologen, Gefässchirurgen/Orthopäden, Diabetologen/Endokrinologen, Infektiologen und Wundexpertinnen essenziell, um Amputationen möglichst zu verhindern.

«Oft sind es die immer gleichen Patienten, bei denen sich die Wunden wiederholt infizieren», sagte die Nephrologin. Da es sich in der Regel um den gleichen Erreger handelt wie in den früheren Fällen, kann bei diesen Patienten meistens ohne vorhergehenden Erregernachweis direkt mit der antibiotischen Behandlung gestartet werden. Bei der ersten infizierten Wunde eines Patienten ist es für den Beginn der empirischen Antibiose hilfreich zu wissen, welches die häufigsten Erreger sind. Gemäss einer kürzlich publizierten retrospektiven Analyse werden Fussinfektionen bei Dialysepatienten am häufigsten durch Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa verursacht.11 «Bei uns am Inselspital sind es E. coli und Staphylococcus aureus», so Czerlau.

Revaskularisation

Oberflächliche Wunden können primär konservativ behandelt werden. Bei grösseren chronischen Wunden mit einer chronischen Extremitäten-gefährdenden Ischämie (CLTI, «chronic limb-threatening ischemia») muss immer abgeklärt werden, ob die Chance, die Extremität zu retten, besteht oder ob eine Amputation nötig ist. Die SVS hat dazu einen Algorithmus erarbeitet.6

Bei Dialysepatienten sind die Komplikationsrate und die Mortalität nach einer chirurgischen Revaskularisation signifikant höher als bei Nichtdialysepatienten. In einer grossen retrospektiven Analyse von Daten von 35 000 Patienten betrug die postoperative Mortalität 7,8% vs. 2,1%, die Myokardinfarktrate 3,5% vs. 1,4%, die Rate an Reoperationen 6,1% vs. 2,8% und die Rate an ungeplanten Rehospitalisationen 5,2% vs. 2,9% (für alle p<0,01).12 Nach endovaskulärer Revaskularisation ist die 30-Tages-Mortalität gemäss einer grossen US-amerikanischen Studie niedriger als nach chirurgischer Revaskularisation (8,8% vs. 6,4%, p<0,001), dafür ist auch die 30-Tages-Amputationsfreiheit niedriger (8,0% vs. 10,5%, p<0,001).13 Das Langzeit-Outcome war in beiden Gruppen vergleichbar. Kürzlich wurde zum Vergleich der beiden Revaskularisationsmethoden auch ein systematischer Review publiziert, der diese Resultate bestätigt.14 Die Autoren schliessen daraus, dass für alte Patienten die endovaskuläre Revaskularisation wohl die bessere Wahl ist, weil die Mortalität niedriger ist, und dass bei jüngeren Patienten, bei denen die Rettung der Extremität prioritär ist, eher die chirurgische Revaskularisation gewählt werden sollte.14

Nach der Revaskularisation erhalten die Patienten eine klassische duale Thrombozytenaggregationshemmung.15 Ob stattdessen auch ein DOAK plus ASS eingesetzt werden kann, wird derzeit in der AGRIPPA-Studie untersucht.16 Allerdings gilt es hier anzumerken, dass Patienten mit einer eGFR <30ml/min/1,73m2 aus der Studie ausgeschlossen werden.

Alternative Behandlungen

«Um eine Amputation zu vermeiden, werden im Alltag mitunter auch Massnahmen ergriffen, für die es nur wenig Evidenz gibt, zum Beispiel auch bei Patienten, bei denen eigentlich amputiert werden müsste, die sich aber hartnäckig dagegen wehren», sagte Czerlau.

Eine solche Option ist die intermittierende pneumatische Kompression mit VADOplex. Die spärlichen Daten zu dieser Methode wurden in einem systematischen Review analysiert.17 Dabei kommen die Autoren zum Schluss, dass mit VADOplex möglicherweise eine Verbesserung hinsichtlich des Extremitätenerhalts, der Wundheilung und des Schmerzmanagements erreicht werden kann. Eine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit stellt Iloprost dar. Als Zusatztherapie zu einer Angioplastie scheint es die Wundheilung zu verbessern.18 Eine gute Methode zur Verbesserung der Wundheilung ist auch die Madentherapie. Sie verbessert das Wunddebridement und beschleunigt die Entwicklung von Granulationsgewebe und die Reduktion der Wundfläche.19

Quelle:

FOMF Nephrologie Update Refresher, 24. und 25. Juni 2022, Zürich

Literatur:

1 Game FL et al.: Temporal association between the incidence of foot ulceration and the start of dialysis in diabetes mellitus. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 3207-10 2 Lepäntalo M et al.: Chapter V: Diabetic foot. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011; 42(Suppl 2): S60-74 3 Kaminski MR et al.: Risk factors for foot ulceration and lower extremity amputation in adults with end-stage renal disease on dialysis: a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2015; 30: 1747-66 4 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group: KDIGO clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013; 3: 1-150 5 Monteiro-Soares M et al.: Guidelines on the classification of diabetic foot ulcers (IWGDF 2019). Diabetes Metab Res Rev 2020; 36(Suppl 1): e3273 6 Conte MS et al.: Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg 2019; 69(6S): 3S-125S.e40 7 Ince P et al.: Use of the SINBAD classification system and score in comparing outcome of foot ulcer management on three continents. Diabetes Care 2008; 31: 964-7 8 Mills JL et al.: The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIfI). J Vasc Surg 2014; 59: 220034.e1-2 9 Schaper NC et al.: Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update). Diabetes Metab Res Rev 2020; 36(Suppl 1): e3266 10 Pernat AM et al.: Implementation of routine foot check in patients with diabetes on hemodialysis: associations with outcomes. BMJ Open Diabetes Res Care 2016; 4: e000158 11 Körpinar Ş: A retrospective analysis of microbiologic profile of foot infections in patients with diabetic end-stage renal disease. Int J Low Extrem Wounds 2021; 20: 15-21 12 Rao A et al.: Contemporary outcomes of surgical revascularization of the lower extremity in patients on dialysis. J Vasc Surg 2017; 66: 167-77 13 Yuo TH et al.: Editor’s Choice - Comparison of outcomes after open surgical and endovascular lower extremity revascularisation among end stage renal disease patients on dialysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2019; 57: 248-57 14 Sun Y et al.: Bypass surgery versus endovascular intervention for lower extremity revascularization in patients with chronic renal disease or end-stage renal disease: a systematic review and meta-analysis. Int Urol Nephrol 2022; 54: 589-600 15 Gunnar T et al.: Management of peripheral arterial interventions with mono or dual antiplatelet therapy--the MIRROR study: a randomised and double-blinded clinical trial. Eur Radiol 2012; 22: 1998-2006 16 Biagioni RB et al.: Rationale and design for the study Apixaban versus ClopidoGRel on a background of aspirin in patient undergoing InfraPoPliteal angioplasty for critical limb ischemia: AGRIPPA trial. Am Heart J 2020; 227: 100-6 17 Moran PS et al.: A systematic review of intermittent pneumatic compression for critical limb ischaemia. Vasc Med 2015; 20: 41-50 18 K Ay N, Inan B: Iloprost treatment on top of infrapopliteal angioplasty accelerates wound healing in critical leg ischemia. Vascular 2020; 28: 74-80 19 Mohd Zubir MZ et al.: Maggot therapy in wound healing: a systematic review. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 6103

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen

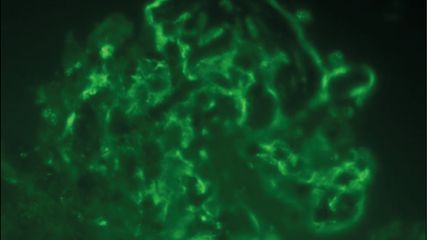

Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...

Prävention von Nierensteinen mit Thiaziden: top oder Flop?

Trotz unklarer Datenlage werden Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika seit Jahrzehnten zur Prävention von idiopathischen Nierensteinen eingesetzt. Die NOSTONE-Studie, eine vom ...

Lupusnephritis: frühzeitig erkennen – richtig behandeln

Die Lupusnephritis ist eine der wichtigsten Organmanifestationen des systemischen Lupus erythematodes, da sie entscheidend zur Morbidität und Mortalität der Erkrankung beiträgt. Die ...