Diagnostic différentiel de la douleur à la hanche

Auteurs:

Dr méd. Armando Hoch

Oberarzt

Prof. Dr méd. Patrick Zingg

Leitender Arzt

Stv. Klinikdirektor Orthopädie

Hüft- und Beckenchirurgie

Universitätsklinik Balgrist

Zürich

E-mail: armando.hoch@balgrist.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Une douleur à la hanche est fréquente et peut avoir différentes causes. Une approche systématique permet de se limiter rapidement à quelques diagnostics différentiels. Le groupe d’âge, la localisation exacte de la douleur et un examen ciblé sont déterminants. La radiographie conventionnelle confirme généralement le diagnostic présumé. L’interprétation des examens complémentaires est bien plus complexe et fait souvent l’objet de consultations ultérieures ou de la planification d’une intervention chirurgicale chez un spécialiste.

Keypoints

-

La cause de la douleur à la hanche peut être identifiée de manière simple et ciblée grâce à une approche structurée. L’âge, la localisation de la douleur et l’examen clinique sont des aspects déterminants. L’imagerie occupe une place secondaire, la radiographie étant l’examen de choix. Une IRM est rarement requise.

-

Les patients jeunes présentent souvent des anomalies morphologiques telles que le conflit fémoro-acétabulaire ou la dysplasie acétabulaire. Ces pathologies doivent être traitées par une chirurgie conservatrice de l’articulation afin de retarder le développement d’arthrose précoce. Il est donc pertinent d’adresser rapidement le patient à un spécialiste.

-

Les patients âgés souffrent souvent d’une coxarthrose, qui peut être traitée de manière fiable par une prothèse articulaire. Le syndrome douloureux du grand trochanter relève du domaine du traitement conservateur.

Une douleur à la hanche est une cause fréquente de visite au cabinet du médecin généraliste, mais aussi au service des urgences. Tout un ensemble de termes différents sont utilisés pour en expliquer les causes possibles. Certains termes désignent des pathologies de la hanche (conflit fémoro-acétabulaire, coxarthrose), d’autres celles des parties molles environnantes (syndrome douloureux du grand trochanter), mais plusieurs restent vagues (pubalgie du sportif) ou décrivent même des causes ne concernant pas la hanche (radiculopathie). Une procédure structurée est nécessaire pour les classer et permettre un traitement adéquat.

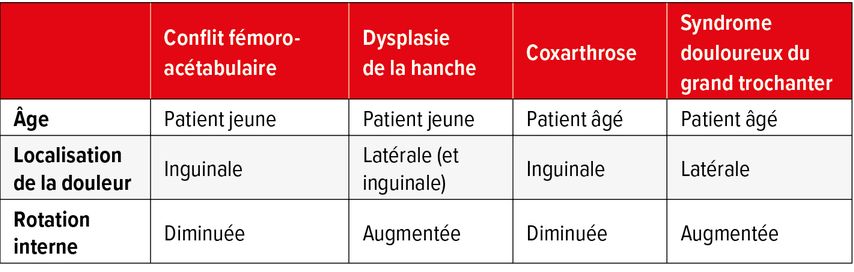

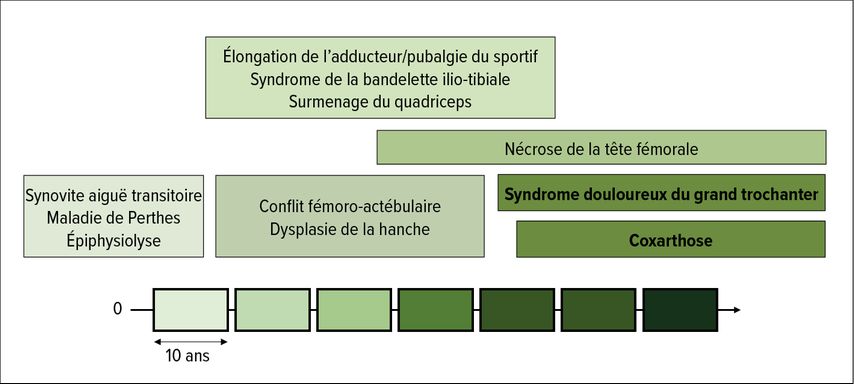

Elle est à la fois simple et efficace. L’âge, la localisation de la douleur et quelques résultats d’examen (Tab. 1) sont des aspects déterminants. Chaque groupe d’âge présente des pathologies typiques (Fig. 1). Chez un patient à la retraite souffrant de douleurs inguinales, personne ou presque n’envisage en effet une synovite aiguë transitoire. Chez les jeunes adultes (18–35 ans), les anomalies morphologiques sont les causes les plus fréquentes de douleur à la hanche. Les entités classiques sont le conflit fémoro-acétabulaire (CFA) et la dysplasie acétabulaire. Chez les patients âgés (>60ans), la coxarthrose et le syndrome douloureux du grand trochanter sont fréquents. La localisation permet de réduire davantage les diagnostics possibles. Les douleurs inguinales sont typiquement liées à un problème d’articulation, tandis que les douleurs au niveau du trochanter ou du fessier indiquent un surmenage des muscles péri-articulaires, notamment des abducteurs de la hanche. Enfin, l’examen met également en évidence certaines caractéristiques typiques. En cas d’augmentation de la rotation interne, une dysplasie est probable; en cas de diminution de la rotation interne, il s’agit plutôt d’un conflit fémoro-acétabulaire ou d’une coxarthrose. Une faiblesse musculaire des abducteurs de la hanche est typique du syndrome douloureux du grand trochanter.

Douleur à la hanche chez les patients jeunes: anomalies morphologiques

Certaines pathologies de la hanche se limitent à l’enfance et peuvent ne plus survenir chez les jeunes adultes. La synovite aiguë transitoire de la petite enfance, la maladie de Perthes de l’enfant et l’épiphysiolyse typique du début de l’adolescence ne sont plus observées à partir de 18 ans. Les douleurs dues à un surmenage lié au sport ou à un changement de routine peuvent souvent être identifiées chez les jeunes adultes lors de l’anamnèse. Les localisations fréquentes sont alors les adducteurs (pubalgie du sportif), la bandelette ilio-tibiale ou les muscles quadriceps. Ces diagnostics différentiels peuvent souvent être attribués à un incident ou une activité. De plus, les pathologies durent souvent quelques semaines seulement. Les anomalies morphologiques classiques (conflit fémoro-acétabulaire et dysplasie de la hanche) chez les jeunes adultes présentent en revanche une évolution plus longue et des symptômes plutôt insidieux.

Conflit fémoro-acétabulaire

Étiologie

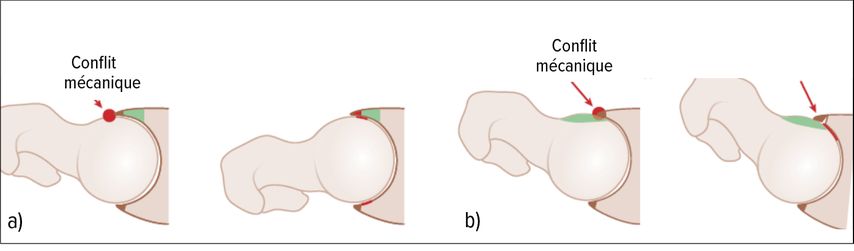

Le conflit fémoro-acétabulaire est une pathologie de la hanche qui se développe pendant la croissance et se manifeste généralement par une douleur à la hanche chez les jeunes adultes. Cette anomalie morphologique de la tête fémorale et de l’acétabulum entraîne un pincement («impingement», «to impinge» – frapper, heurter), car les deux partenaires articulaires ne sont pas parfaitement adaptés l’un à l’autre. Au stade précoce, ce conflit mécanique entraîne une diminution de la mobilité et une contrainte excessive sur l’articulation, ce qui provoque typiquement des douleurs. Les symptômes dépendent du comportement du patient, certains sports favorisant les douleurs. L’évolution ultérieure se caractérise par l’usure du cartilage articulaire avec un risque de développement précoce d’une coxarthrose.

Tableau clinique

Le patient est typiquement âgé de 18 à 35 ans, et se plaint de douleurs dans la région inguinale, qui se déclenchent souvent après avoir été dans une position assise prolongée, lors de certains mouvements de rotation ou de la pratique de certains sports nécessitant des positions extrêmes de la hanche. Ces symptômes peuvent être reproduits à l’examen lors du test de conflit. Cela consiste en la rotation interne de la jambe fléchie à 90° au niveau de la hanche et du genou, et déclenche la douleur inguinale typique.

Diagnostic

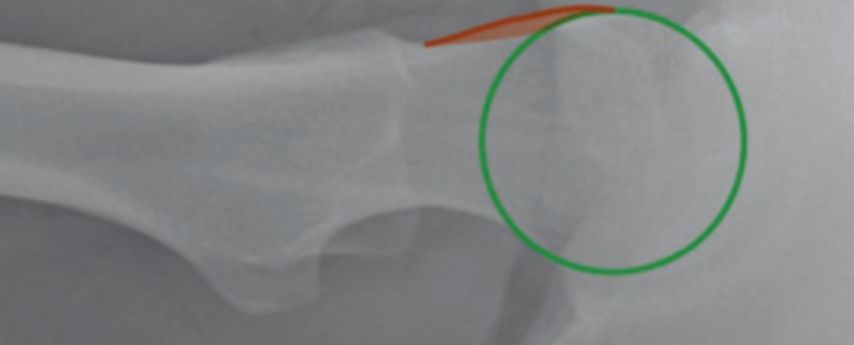

L’imagerie conventionnelle (radiographie antéro-postérieure du bassin et axiale de la hanche) permet de mettre en évidence certains aspects de cette anomalie morphologique (p.ex. une morphologie de type «pincer» au niveau de l’acétabulum [Fig. 2a] ou «cam» au niveau du col du fémur [Fig. 2b et 3]). Cela permet de poser le diagnostic. Des examens complémentaires (IRM avec produit de contraste intra-articulaire et mesure de la torsion fémorale) sont ensuite généralement effectués dans le cadre de la détermination de l’indication et de la planification de l’intervention chirurgicale lors des consultations chez le spécialiste.

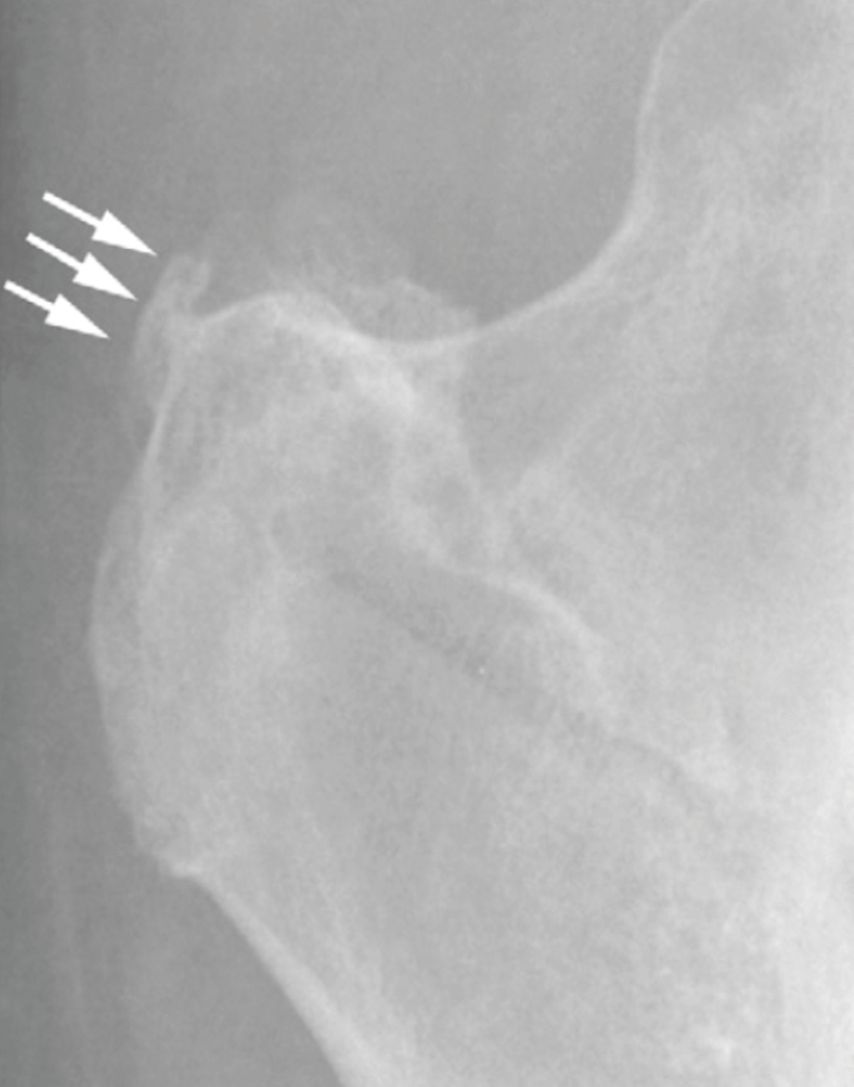

Fig. 3: Morphologie antérieure de type «cam» dans l’image axiale de la hanche

Traitement

En cas de conflit fémoro-acétabulaire, on a recours à la chirurgie conservatrice de l’articulation. L’indication dépend de la douleur et du risque accru d’arthrose précoce, l’intervention chirurgicale ayant un impact positif manifeste sur ces aspects. Dans la plupart des cas, le conflit fémoro-acétabulaire peut être traité par une arthroscopie de la hanche. Si la situation est complexe, il est parfois nécessaire de recourir à des procédures thérapeutiques ouvertes.

Dysplasie de la hanche

Étiologie

La dysplasie de la hanche est une malformation congénitale ou acquise de l’acétabulum. En raison d’une ossification insuffisante, l’acétabulum est trop petit par rapport à la tête fémorale, ce qui entraîne un défaut de couverture. Il en résulte des contraintes maximales plus élevées sur l’acétabulum restant, qui doit supporter une contrainte plus importante. Au stade précoce, l’articulation et la lèvre articulaire subissent une contrainte excessive, ce qui provoque typiquement des douleurs. Les symptômes dépendent de la contrainte quotidienne. L’évolution ultérieure se caractérise par l’usure du cartilage articulaire avec un risque de développement précoce d’arthrose.

Tableau clinique

Le patient est typiquement âgé de 18 à 35 ans, et se plaint de douleurs à l’effort sur le côté externe de la hanche. Dans les positions extrêmes de l’articulation ou plus tard au fur et à mesure de l’évolution, les douleurs sont également ressenties dans la région inguinale. L’examen révèle généralement une augmentation de la mobilité de l’articulation en raison du défaut de couverture. Une douleur inguinale peut à nouveau être déclenchée en cas de flexion et de rotation interne extrême. L’association d’une augmentation de la rotation interne et d’un signe de conflit positif est déterminante (conflit fémoro-acétabulaire: diminution de la rotation interne).

Diagnostic

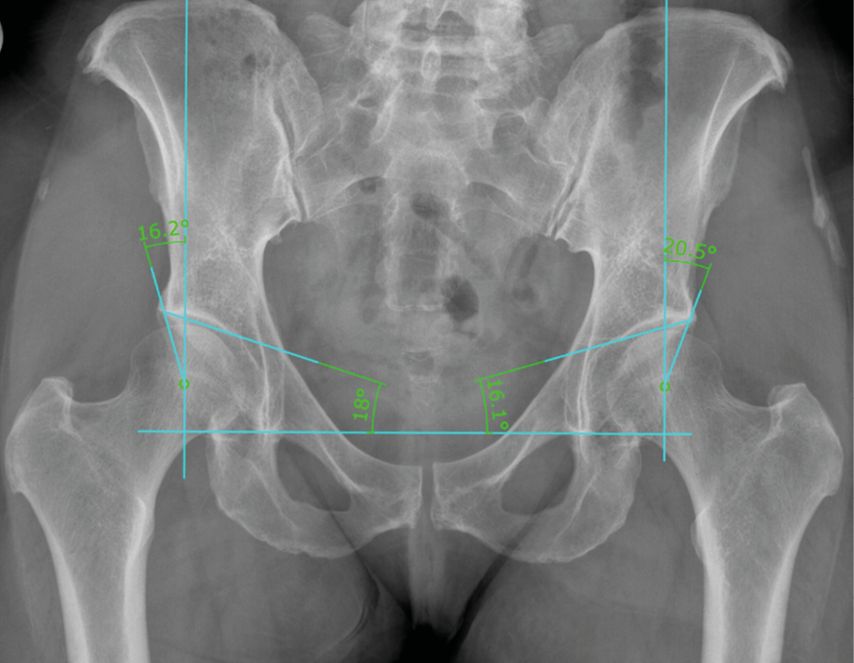

L’imagerie conventionnelle met en évidence la diminution de la couverture osseuse (Fig. 4). L’angle centre-bord latéral est diminué (<20°) et l’index acétabulaire est augmenté (>10°). L’image axiale montre un déficit au niveau de la paroi antérieure. Cela permet déjà de poser le diagnostic. Des examens complémentaires (IRM avec produit de contraste intra-articulaire et mesure de la torsion fémorale) sont ensuite généralement effectués dans le cadre de l’élaboration du plan thérapeutique.

Fig. 4: Dysplasie acétabulaire droite avec angle centre-bord latéral (LCEA) de 16,2° et indice acétabulaire (ACI) de 18°

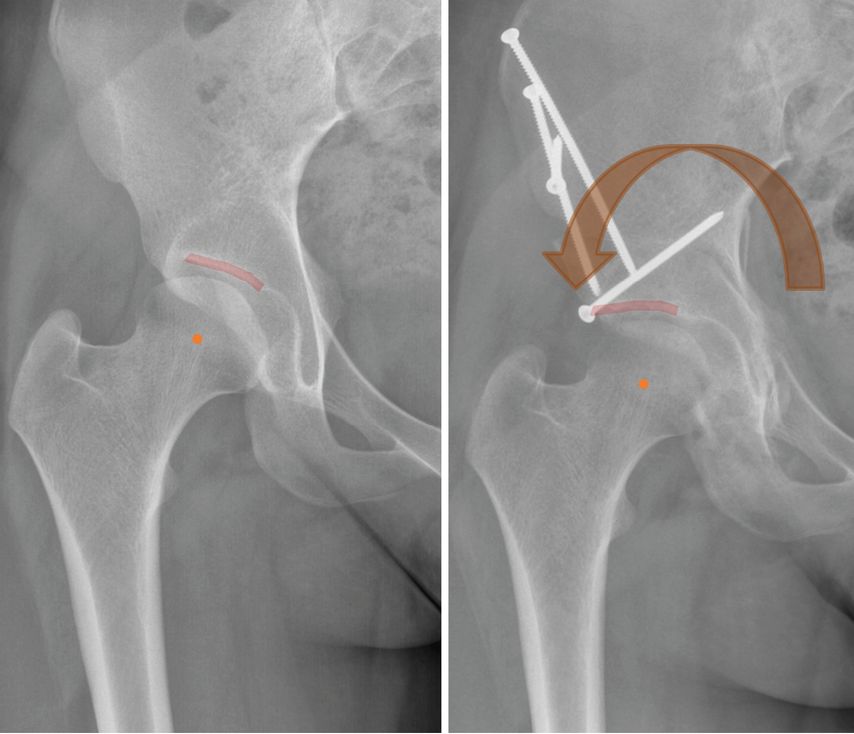

Traitement

En cas de dysplasie de la hanche symptomatique, la chirurgie conservatrice de l’articulation est à nouveau indiquée. Elle vise à soulager les douleurs, à améliorer la tolérance à l’effort et à avoir un impact positif sur la longévité de l’articulation. L’intervention chirurgicale classique est l’ostéotomie pelvienne péri-acétabulaire, au cours de laquelle l’acétabulum est découpé et réorienté, de sorte que la couverture soit améliorée (Fig. 5).

Douleur à la hanche chez les patients âgés: arthrose et syndrome douloureux du grand trochanter

Les douleurs inguinales chez les patients âgés sont souvent dues à une coxarthrose. Les douleurs à la hanche ne sont en revanche pas forcément dues à une dégénérescence de l’articulation. Les réactions au surmenage de la musculature périarticulaire, en particulier des abducteurs de la hanche, sont tout aussi fréquentes. Ils subissent également un processus de vieillissement et peuvent présenter des irritations. Ces dernières sont généralement accompagnées d’une bursite trochantérienne. La localisation de la douleur et le test de provocation permettent de bien distinguer le syndrome douloureux du grand trochanter de la coxarthrose, laquelle peut également être à l’origine d’un surmenage musculaire. La nécrose de la tête fémorale se manifeste de la même manière que la coxarthrose, mais est souvent liée à une cause spécifique (interne, rhumatismale, post-traumatique).

Coxarthrose

Étiologie

La dégénérescence de la hanche a de nombreuses causes. Les anomalies morphologiques décrites précédemment (dysplasie et conflit fémoro-acétabulaire) sont des problèmes mécaniques typiques qui favorisent le développement d’arthrose. D’autres causes mécaniques sont la nécrose de la tête fémorale ou les modifications post-traumatiques de la surface articulaire. Certaines pathologies rhumatismale ou internes favorisent également le développement d’une coxarthrose (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthropathies).

Tableau clinique

Le patient est typiquement âgé de 60 ans et se plaint de douleurs inguinales à l’effort qui se déclenchent par vagues. Une douleur est également souvent présente au démarrage, puis s’améliore après quelques pas, avant de s’accentuer à nouveau lorsque la distance de marche est plus longue. Plus tard, la douleur devient permanente et irradie dans toute la hanche. L’examen révèle une diminution globale de la mobilité de l’articulation, la rotation interne étant la première à être concernée et est également douloureuse à l’examen.

Diagnostic

La radiographie conventionnelle met en évidence les signes classiques d’arthrose, à savoir le rétrécissement de l’espace articulaire, la formation d’ostéophytes, la sclérose sous-chondrale et la formation de kystes (Fig. 6). Aucun examen d’imagerie plus poussé n’est nécessaire.

Traitement

Le traitement de la coxarthrose se fait par étapes. L’effort est d’abord adapté intuitivement. Cela s’accompagne d’une analgésie à la demande selon l’échelle analgésique graduelle de l’OMS. Lorsque les solutions analgésiques sont épuisées, il est judicieux de procéder à une infiltration intra-articulaire. L’efficacité et la durée d’action sont très variables, elles dépendent des exigences et de la perception de la douleur par le patient ainsi que du stade de l’arthrose. En cas d’arthrose avancée, l’infiltration n’est souvent plus efficace. L’implantation d’une prothèse totale de hanche permet de traiter la coxarthrose sur le long terme et de manière fiable.

Syndrome douloureux du grand trochanter

Étiologie

Le syndrome douloureux du grand trochanter décrit des douleurs dans la région du trochanter, qui sont typiquement causées par un surmenage des muscles abducteurs de la hanche, une tendinopathie de ces mêmes muscles ou une bursite trochantérienne. Ces pathologies sont souvent associées.

Tableau clinique

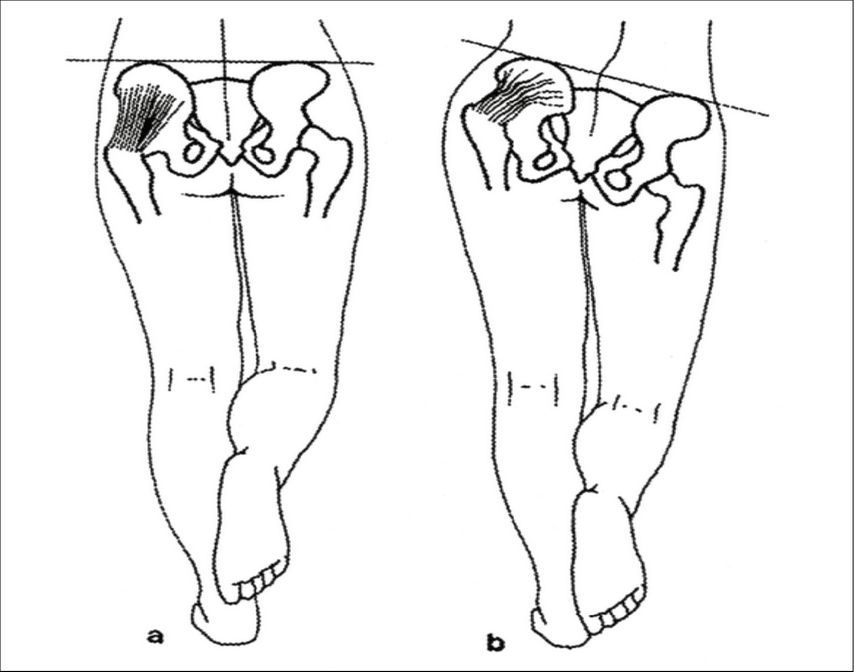

Les patients sont typiquement âgés de plus de 60 ans, ont tendance à être des femmes et sont en surpoids. Les douleurs sont décrites sur le coté externe du grand trochanter, avec parfois une irradiation dans le fessier. Les douleurs sont déclenchées, d’une part, à l’effort, notamment lors de la montée des escaliers, ou, d’autre part, par le fait d’être couché sur le côté concerné. Elles peuvent également survenir la nuit. L’examen révèle une boiterie de Trendelenburg ou un signe de Trendelenburg positif (Fig. 7). Il existe une douleur à la pression au-dessus du trochanter et, selon l’état musculaire, la force d’abduction de la hanche (en position latérale) est diminuée.

Fig. 7: a) Signe de Trendelenburg négatif, b) Signe de Trendelenburg positif

Diagnostic

La radiographie conventionnelle révèle des irrégularités osseuses ou des calcifications au niveau du grand trochanter (Fig. 8). Le tableau clinique et la radiographie conventionnelle permettent de poser le diagnostic. L’IRM peut mettre en évidence une tendinopathie, une rupture des tendons abducteurs ou une adiposité des muscles. Cependant, il n’y a souvent aucune conséquence thérapeutique.

Traitement

Chez un patient souffrant de douleur à la hanche, une approche structurée est aussi simple qu’efficace: l’âge, la localisation de la douleur et quelques résultats d’examen sont des aspects déterminants

Le syndrome douloureux du grand trochanter relève du domaine du traitement conservateur. Le traitement de première ligne peut consister en un étirement et un renforcement de la musculature sous la direction d’un physiothérapeute, les exercices autonomes étant primordiaux et les mesures passives plutôt secondaires. En l’absence d’une évolution positive à trois mois, un traitement complexe combinant physiothérapie, cure d’AINS et infiltration de la bourse trochantérienne peut être mis en place. Dans de très rares cas, il est nécessaire de recourir à une intervention chirurgicale, dont le pronostic est bon, mais pas autant que celui de la prothèse de hanche.

Littérature:

auprès des auteurs

Das könnte Sie auch interessieren:

Tachycardie supraventriculaire

Les tachycardies paroxystiques supraventriculaires régulières apparaissent généralement chez des patients sans cardiopathie structurelle. Dans cet article, nous discutons de l’importance ...

Risques du tabagisme pour la santé – sevrage tabagique

«Un fumeur avide qui lit et relit l’importance des risques du tabagisme pour sa santé cesse dans la plupart des cas ... de lire», avait déclaré Winston Churchill. «Le tabac est le seul ...

Diabète et foie

De nombreuses personnes souffrant d’obésité ou de diabète de type 2 (DT2) développent au cours de leur vie une maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique ( ...