Zukunftsweisende Ansätze in der Prävention und Therapie der Atherosklerose

Autoren:

Dr. Johannes Bernhard

Ap. Prof. PD. Dr. Konstantin A. Krychtiuk, PhD

Universitätsklinik für Innere Medizin II – Klinische Abteilung für Kardiologie

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Eine neuartige Einmaltherapie auf Basis einer PCSK9-Gen-Editierung, die Verbindung des regenerativen Non-REM-Schlafs mit Inflammation nach einem Myokardinfarkt (MI) und eine immer präziser werdende Erkennung vaskulärer Inflammation verändern das Verständnis und die potenzielle Behandlung der Atherosklerose. Im Folgenden wird ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen bei diesen Themen gegeben und Möglichkeiten der Implementierung dieser Erkenntnisse in der täglichen Praxis werden diskutiert.

Keypoints

-

Eine einmalige PCSK9-Base-Editing-Therapie (VERVE-101) senkte das LDL-Cholesterin dauerhaft um bis zu 55% bislang ohne schwerwiegende Nebenwirkungen.

-

Non-REM-Tiefschlaf wirkt als endogener Inflammationsregulator nach Myokardinfarkt.

-

Colchicin reduzierte MACE in COLCOT/LoDoCo-2, blieb jedoch in CLEAR SYNERGY wirkungslos; der Stellenwert einer breiten antiinflammatorischen Therapie mit Colchicin nach einem Ereignis bleibt daher offen.

-

Der perivaskuläre Fat Attenuation Index (FAI) erlaubt eine nichtinvasive Quantifizierung lokaler proinflammatorischer Prozesse und könnte die Indikation für zukünftige antiinflammatorische Therapien präzisieren.

Die potenziellen Ursachen der Entwicklung einer Atherosklerose sind vielfältig – in drei wichtigen pathobiologischen Säulen gibt es nun neue Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten.

Editierung des PCSK9-Gens: ein „Once and done“-Ansatz?

Die Adenin-Base-Editing-Plattform VERVE-101, basierend auf dem revolutionären, mit dem Nobelpreis ausgezeichneten CRISPR-Verfahren, erzeugt in Hepatozyten gezielt eine Stop-Codon-Mutation im Exon1 des Proprotein-Convertase-Subtilisin/Kexin-Type-9-Gens (PCSK9-Gens). In der offenen Phase-I-Studie heart-1 (n=9, alle Teilnehmer:innen mit genetisch gesicherter familiärer Hypercholesterinämie) sank die PCSK9-Plasmakonzentration bereits 24h nach einer einzigen Infusion (Dosis 0,1–0,6mg/kg KG) um bis zu 84% ab, während das LDL-Cholesterin (LDL-C) nach 28 Tagen in der höchsten Dosierung 55% unter dem Ausgangswert lag. Bis auf einen kurzzeitigen und reversiblen Anstieg der Leberenzyme traten keine schweren therapiebedingten Nebenwirkungen auf.1 Eine weitere Phase-I-Studie mit einer modifizierten Plattform (VERVE-102) zeigte ebenfalls vielversprechende Daten in einer Primatenstudie – die vollständigen Daten der derzeit laufenden Phase-I-Studie werden dieses Jahr erwartet.2

Diese vielversprechenden Ergebnisse sind insbesondere für Patient:innen mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie (HoFH) hochrelevant, da diese selbst unter aggressiver lipidsenkender Kombinationstherapie häufig die empfohlenen LDL-C-Zielwerte nicht erreichen. Zu evaluieren bleibt einerseits die Persistenz der LDL-C-Senkung nach Hepatozyten-Turnover bzw. die Effektivität der Wirkung bei einer erneuten Dosierung, andererseits auch die langfristige Kosteneffektivität gegenüber günstigeren alternativen Ansätzen, wie etwa der siRNA (Inclisiran). Auch die langfristige Sicherheit dieser neuartigen Therapie ist noch unklar.

Schlaf als neuroimmunologischer Schutzmechanismus nach Myokardinfarkt

Eine 2024 in Nature publizierte Arbeit von Huynh et al. konnte zeigen, dass ein akuter Myokardinfarkt (MI) eine gezielte Immunzellwanderung ins Gehirn auslöst: Mikroglia locken zirkulierende Monozyten durch das Plexus-choroideus-Fenster in den lateralen posterioren Thalamusnukleus (LPN). Dort werden die eingewanderten Zellen auf ein Tumornekrosefaktor(TNF)-sekretorisches Profil umprogrammiert, das an Tumornekrosefaktor-Rezeptor-Typ-1- (TNFR1)-tragende glutamaterge LPN-Neuronen bindet und so den Schlafdruck auf den „slow-wave sleep“ (SWS) massiv erhöht – im Mausmodell verdreifachte sich der SWS-Anteil innerhalb der ersten 24h nach MI. Der dadurch verlängerte Tiefschlaf dämpft den sympathischen Outflow und begrenzt die myokardiale Leukozytenrekrutierung; umgekehrt führt experimentelle Schlafunterbrechung zu vermehrter Infiltration von Neutrophilen, größerer Narbenlast und spontanen ventrikulären Tachykardien.3 In einem prospektiven Beobachtungsarm der Studie wurden 78 Patient:innen nach MI vier Wochen lang mittels Brief Pittsburgh Sleep Quality Index (B-PSQI) hinsichtlich ihrer Schlafqualität klassifiziert. Beide Gruppen unterschieden sich zu Beginn weder in klinischen Basisparametern noch in Infarktcharakteristika (z.B. linksventrikuläre Ejektionsfraktion, Kreatinkinase, Anteil an Plaqueruptur). Innerhalb der zweijährigen Nachbeobachtung trat bei schlechten Schläfer:innen jedoch mehr als doppelt so häufig ein „major adverse cardiovascular event“ (MACE) auf, die Rate des ereignisfreien Überlebens war signifikant geringer. Parallel dazu zeigte sich bei guten Schläfer:innen eine deutliche Verbesserung der linksventrikulären Ejektionsfraktion zwischen der Akutphase und einer Kontrolluntersuchung nach durchschnittlich fünf Monaten, während sich bei den schlechten Schläfer:innen keine signifikante Erholung nachweisen ließ. Diese Daten legen nahe, dass eine gute Schlafqualität in den ersten Wochen nach einem akuten Koronarsyndrom nicht nur prognostisch günstig ist, sondern aktiv zur funktionellen Heilung beiträgt.3

Damit etabliert diese Arbeit Schlaf als endogene, immunvermittelte „Bremse“ der postischämischen Entzündung und fügt eine klar definierte Schlafachse in das Gesamtkonzept des kardiovaskulären Residualrisikos ein. Die Optimierung der Schlafqualität könnte die Wirkung schon bestehender Therapien komplementieren und daher künftig systematisch in Rehabilitationsprotokolle nach MI integriert werden.

Residuales kardiovaskuläres Risiko: von Colchicin bis zum Bildgebungs-Biomarker FAI

Obwohl moderne lipidsenkende Kombinationstherapien die LDL-C-Zielwerterreichung bei einem Großteil der Hochrisikopatient:innen ermöglichen, verbleibt bei einem relevanten Anteil ein inflammatorisches Residualrisiko (hs-CRP >2mg/l), welches mit einer signifikant höheren Ereignisrate im Follow-up nach einem initialen Ereignis assoziiert ist.4,5 Als potenzielle Antwort auf diese subklinische Inflammation galt niedrig dosiertes Colchicin (0,5mg täglich), welches in den großen Outcome-Studien COLCOT und LoDoCo-2 die MACE-Rate um 23–31% reduzieren konnte, wobei auch Patient:innen mit einem Wert unterhalb dieses hs-CRP-Cut-offs eingeschlossen wurden.6,7

Die Ergebnisse der randomisierten Studie CLEAR SYNERGY (OASIS-9), die mehr als 7000 Personen ≤72h nach MI und folgender perkutaner Koronarintervention (PCI) einschloss, stellte diesen Nutzen jedoch infrage: Nach im Median drei Jahren unterschied sich der kombinierte MACE aus kardiovaskulärem Tod, MI, Schlaganfall oder ischämiebedingter Revaskularisierung nicht zwischen Colchicin (9,1%) und Placebo (9,3%; HR: 0,99; p=0,93); gastrointestinale Nebenwirkungen, insbesondere Diarrhö, traten unter Colchicin jedoch häufiger auf.8 Die deutliche Diskrepanz zu den Vorgängerstudien wird mit niedrigeren Ereignisraten in modernen PCI-basierten Settings, höheren Abbruchquoten und einer STEMI-reichen Population diskutiert, wobei Subgruppenanalysen noch ausständig sind.

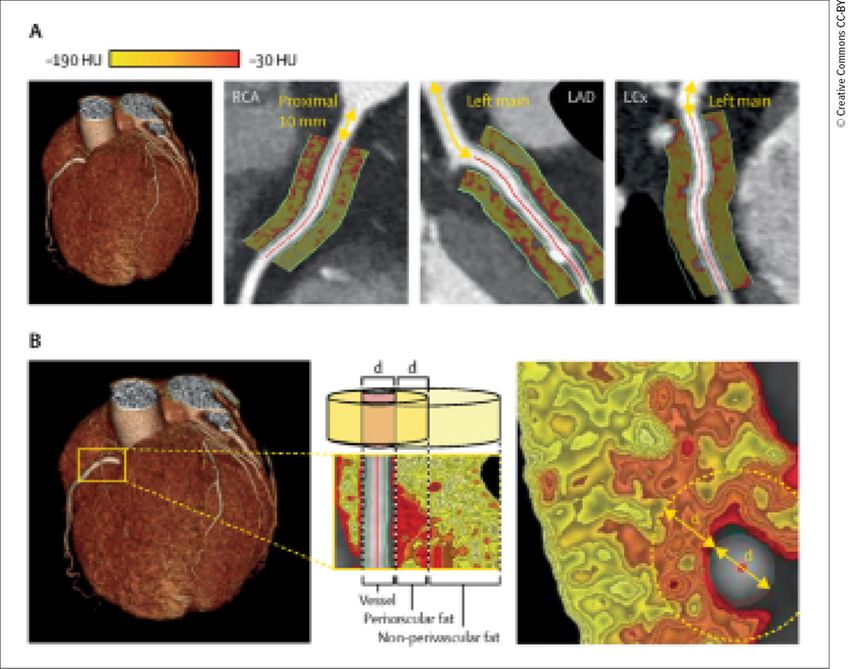

Zur besseren Identifikation von Patient:innen mit hohem inflammatorischem Restrisiko könnte zukünftig die koronare Bildgebung mittels Computertomografie (CT) herangezogen werden: Der Fat Attenuation Index (FAI) quantifiziert die radiologische Dichte des perivaskulären Fettgewebes. Werte > –70 Hounsfield-Einheiten (HU) korrelieren stark mit lokaler Zytokin-Expression und weisen daher auf ein proinflammatorisches Milieu hin.9 In prospektiven Studien identifizierte ein FAI > –70 HU Hochrisikopatient:innen, wobei der Prädiktionswert unabhängig von Kalzium-Score und klassischen Risikofaktoren war (Abb. 1).10,11

Kürzlich vorgestellte Daten aus einer Subkohorte des LoDoCo2-Trials konnten Unterschiede in der radiologischen Plaquekomposition nach Therapie mit Colchicin zeigen; es zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied der HU im Vergleich zur Placebo-Kohorte.12 Weitere Daten zum klinischen Outcome zu neuartigen antiinflammatorischen Therapieansätzen, wie etwa dem IL-6-Antikörper Ziltivekimab, liegen noch nicht vor; die internationale ZEUS-Studie ist derzeit noch aktiv.13

Die Zukunft der antiinflammatorischen Therapie in der Primär- und Sekundärprävention einer kardiovaskulären Erkrankung bleibt daher weiterhin unklar; ob gezielte Diagnostik mittels FAI-Scoring im Koronar-CT einen noch besseren Einsatz erlauben könnte, muss erst durch entsprechende klinische Studien gezeigt werden.

Praxistipp

Schlaf hat heilende Wirkung, die klinische Rolle der Inflammation in atherosklerotischen Gefäßerkrankungen bleibt derzeit weiterhin primär auf die Identifikation von Hochrisikopatient:innen beschränkt und ein „Once and done“-Ansatz in der LDL-C-Senkung zeigt erste positive Effekte.

Literatur:

1 Horie T, Ono K: VERVE-101: a promising CRISPR-based gene editing therapy that reduces LDL-C and PCSK9 levels in HeFH patients. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2024; 10(2): 89-90 2 Robinson J: Verve Therapeutics Inc3 Huynh P et al.: Myocardial infarction augments sleep to limit cardiac inflammation and damage. Nature 2024; 635(8037): 168-77 4 Pagidipati NJ et al.: High-sensitivity C-reactive protein elevation in patients with prior myocardial infarction in the United States. Am Heart J 2018; 204: 151-5 5 Carrero JJ et al.: hsCRP level and the risk of death or recurrent cardiovascular events in patients with myocardial infarction: a healthcare-based study. J Am Heart Assoc 2019; 8(11): e012638 6 Tardif JC et al.: Efficacy and Safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. N Engl J Med 2019; 381(26): 2497-505 7 Nidorf SM et al.: Colchicine in patients with chronic coronary disease. N Engl J Med 2020; 383(19): 1838-47 8 Jolly SS et al.: Colchicine in acute myocardial infarction. N Engl J Med 2024; 392(7): 633-42 9 Sun JT et al.: Pericoronary fat attenuation index is associated with vulnerable plaque components and local immune-inflammatory activation in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. J Am Heart Assoc 2022; 11(2): e022879 10 Oikonomou EK et al.: Non-invasive detection of coronary inflammation using computed tomography and prediction of residual cardiovascular risk (the CRISP CT study): a post-hoc analysis of prospective outcome data. Lancet 2018; 392(10151): 929-39 11 Chan K et al.: Inflammatory risk and cardiovascular events in patients without obstructive coronary artery disease: the ORFAN multicentre, longitudinal cohort study. Lancet 2024; 403(10444): 2606-18 12 Fiolet ATL et al.: Effect of low-dose colchicine on pericoronary inflammation and coronary plaque composition in chronic coronary disease: a subanalysis of the LoDoCo2 trial. Heart 2025; doi: 10.1136/heartjnl-2024- 325527 13 Study details: ZEUS - a research study to look at how ziltivekimab works compared to placebo in people with cardiovascular disease, chronic kidney disease and inflammation. ClinicalTrials.gov [Internet]. [cited 2025 Jul 14]. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT05021835#study-overview

Das könnte Sie auch interessieren:

Genderunterschiede in kardiopsycho-somatischer Rehabilitation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lt. dem österreichischen Frauengesundheitsbericht 2022 die häufigste Todesursache bei Frauen. Zudem berichtet das weibliche Geschlecht häufiger über ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...