Tafamidis reduziert Hospitalisierungen in allen NYHA-Klassen

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Mit Tafamidis steht erstmals eine Therapie für die Kardiomyopathie infolge von Transthyretin-Amyloidose (ATTR-CM) zur Verfügung. Die Wirksamkeit von Tafamidis wurde in der Studie ATTR-ACT demonstriert und vor drei Jahren auch im Rahmen des damaligen ESC-Kongresses präsentiert.1 In diesem Jahr wurden weitere Analysen der verfügbaren Daten präsentiert, die bislang offene Fragen beantworten.

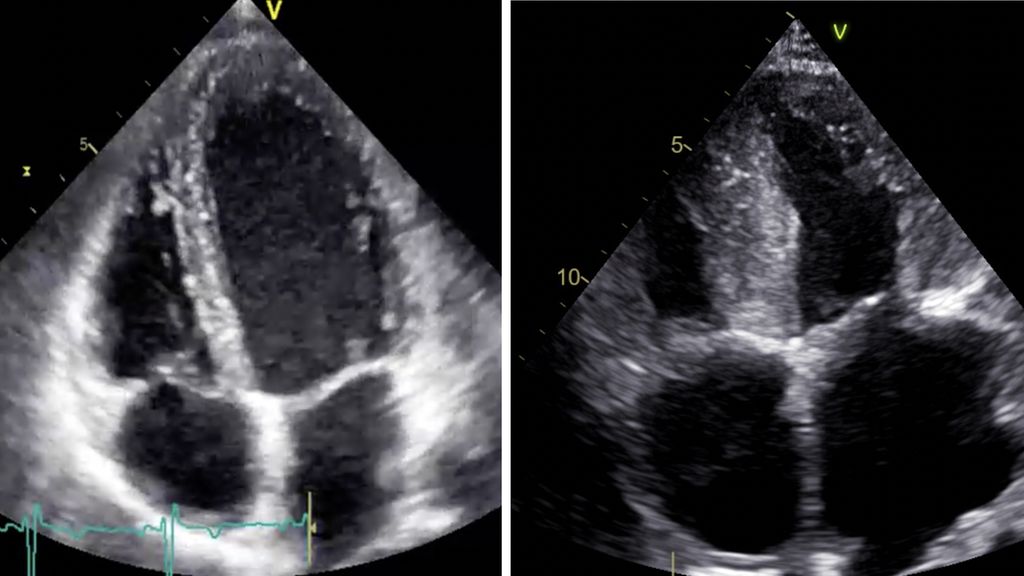

Die Kardiomyopathie infolge von Transthyretin-Amyloidose (ATTR-CM) entsteht durch Akkumulation von Transthyretin (einem Transportprotein für das Schilddrüsenhormon) zu Amyloid-Fibrillen, die sich unter anderem im Myokard ablagern. Die Folge ist eine restriktive Kardiomyopathie mit progredienter Herzinsuffizienz. Eine krankheitsmodifizierende Behandlung der ATTR-CM erfolgt mit Tafamidis, das mit hoher Affinität und Selektivität an die Thyroxin-Bindungsstellen von Transthyretin bindet und so dessen pathologische Faltung verhindert. Die Zulassung von Tafamidis beruht auf der Studie ATTR-ACT, in der für Tafamidis im Vergleich zu Placebo eine signifikante Reduktion von Tod und Hospitalisierungen aus kardiovaskulären Gründen gezeigt werden konnte.1

Auch NYHA-III-Patienten profitieren von Tafamidis

In ATTR-ACT war die Reduktion der Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz aber nicht durch alle Subgruppen konsistent. So schien für Patienten in NYHA-Klasse III der Einsatz von Tafamidis von Nachteil zu sein. In dieser Population lag das relative Hospitalisierungsrisiko unter Tafamidis bei 1,41 (95% CI: 1,05–1,90) und damit höher als in der Vergleichsgruppe. Die These war, dass dabei möglicherweise ein wichtiger Faktor zum Tragen kommt: Der frühere Tod der Studienteilnehmer in der Vergleichsgruppe verhindert, dass weitere Hospitalisierungen auftreten, und trägt so zur scheinbaren Reduktion der Hospitalisierungen bei. Daher könnte die im Vergleich zu den NYHA-Klassen I und II höhere Mortalität in Klasse III das Ergebnis verzerrt haben. Nun wurde eine Analyse der Hospitalisierungsraten in ATTR-ACT unter Berücksichtigung des genannten „Störfaktors“ Tod präsentiert.

Für die Analyse wurden zunächst nur jene Patienten herangezogen, die am Ende des 30-monatigen Follow-ups noch am Leben waren. Dabei gingen die Autoren der Studie davon aus, dass die Überlebenden im Placeboarm andere Charakteristika aufweisen als die Überlebenden im Tafamidis-Arm. Dieses Problem wurde mit einem statistischen Verfahren gelöst, das Studienteilnehmer post hoc nach ihren Überlebenschancen unter der jeweiligen Behandlung stratifizierte. Damit wurde eine Patientengruppe ermittelt, die unter Tafamidis oder Placebo vergleichbare Überlebenschancen hatte.

Die nicht adjustierte Analyse der Patienten, die nach 30 Monaten noch am Leben waren, zeigte ein nicht signifikant um 10% höheres Hospitalisierungsrisiko im Tafamidis-Arm. Wurde jedoch das zuvor erwähnte Verfahren zur statistischen Adjustierung eingesetzt, ergab sich im Tafamidis-Arm im Vergleich zu Placebo sogar eine signifikante Reduktion der Hospitalisierungen unter Tafamidis um 25%.

Die Autoren schließen aus diesen Daten, dass die ursprünglich aus ATTR-ACT berichteten Daten den Einfluss von Tafamidis auf Hospitalisierungen vermutlich unterschätzen, da der Tod als Faktor die Ergebnisse verfälscht, und dass es komplexerer Analysen bedarf, um zu einer realistischen Einschätzung des Hospitalisierungsrisikos von Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung zu gelangen.2

Prognosen zu Phänotypen der hereditären ATTR

Eine weitere präsentierte Arbeit untersuchte die unterschiedlichen Prognosen der verschiedenen Phänotypen der hereditären Transthyretin-Amyloidose (h-ATTR). Dazu wurden 280 Patienten mit einer nachgewiesenen pathogenen Mutation am TTR-Gen retrospektiv analysiert und in die Phänotypen neurologisch, kardial, gemischt sowie asymptomatische Mutationsträger stratifiziert. Die Auswertung zeigte, dass der gemischte Phänotyp mit 38% am häufigsten war. Von einer rein kardialen h-ATTR waren nur 13% der Patienten betroffen. Der gemischte Phänotyp hatte mit einem mittleren Überleben von 95 Monaten die schlechteste Prognose. Auch der kardiale Phänotyp war prognostisch ungünstiger als der neurologische, wobei Patienten mit kardialem Phänotyp bei Diagnosestellung bereits im Mittel 70 Jahre alt waren, während der neurologische Phänotyp deutlich früher diagnostiziert wurde.3

Quelle:

ESC-Kongress 2021, The Digital Experience, 27.–30.8.2021

Literatur:

1 Maurer MS et al.: Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med 2018; 379(11): 1007-16 2 Li H et al.: Estimating treatment effect of tafamidis on hospitalisation in NYHA class III ATTR-CM patients in the presence of death using principal stratification. ESC 2021, Presentation 3 Sguazzotti N et al.: Analysis of characteristics and prognostic impact of phenotypes in hereditary ATTR. ESC 2021, Presentation

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...