Screening bei Vorhofflimmern – der Weg zur sinnvollen Therapie

Autor:

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Sebastian Reinstadler, PhD

Univ.-Prof. Dr. Axel Bauer

Medizinische Universität Innsbruck

Vorhofflimmern (VHF) ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung bei Erwachsenen und kann schwerwiegende Komplikationen wie ischämische Schlaganfälle verursachen. Viele Fälle bleiben jedoch lange unerkannt oder werden zu spät diagnostiziert. Ein strukturiertes Screening könnte dabei helfen, Betroffene frühzeitig zu identifizieren und Komplikationen zu vermeiden. Allerdings ist die wissenschaftliche Evidenz derzeit noch nicht ausreichend, um ein systematisches Screening uneingeschränkt zu empfehlen.

Keypoints

-

Vorhofflimmern ist eine häufige Rhythmusstörung mit erhöhtem Schlaganfallrisiko.

-

Screening kann zur frühzeitigen Detektion beitragen, muss jedoch gezielt und strukturiert erfolgen.

-

Digitale Verfahren bieten Chancen, stellen aber auch neue Herausforderungen.

-

Der Nutzen für das klinische Outcome muss durch kontrollierte Studien belegt werden.

-

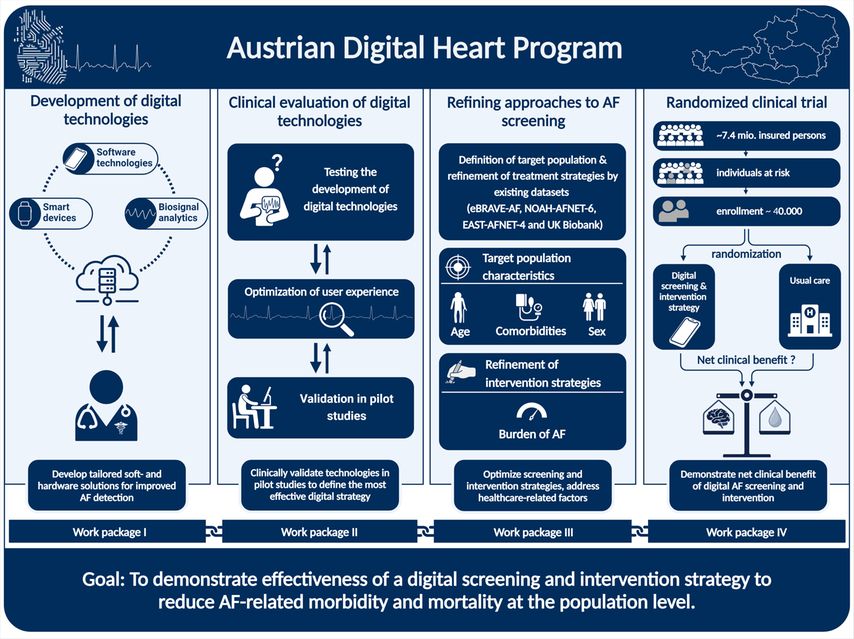

Das Austrian Digital Heart Program entwickelt und evaluiert in einer groß angelegten, randomisierten Studie eine Smartphone-basierte VHF-Screening- und -Management-strategie für die österreichische Bevölkerung.

Strategien des Screenings

Für die Früherkennung von VHF existieren zwei grundsätzliche Ansätze:

-

Opportunistisches Screening: Dieses erfolgt im Rahmen regulärer Arztkontakte, etwa bei Gesundheits-Check-ups. Es lässt sich einfach in bestehende Abläufe integrieren.

-

Systematisches Screening: Hierbei werden definierte Risikopopulationen gezielt und strukturiert untersucht. Dieser Ansatz verspricht eine höhere Reichweite, erfordert jedoch entsprechende technologische und organisatorische Voraussetzungen.

Vor der breiten Implementierung eines systematischen Screenings muss der Nutzen auf mehreren Ebenen klar belegt sein. Angesichts des hohen Aufwands und potenzieller negativer Folgen wie Überdiagnose oder Übertherapie ist ein wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit essenziell.

Herausforderungen und Grenzen

Ein wirksames Screening setzt eine klar definierte Zielgruppe voraus. Studien legen nahe, dass insbesondere Personen über 65 Jahre von einem VHF-Screening profitieren könnten. Bei jüngeren Menschen ist die Prävalenz der Erkrankung zu niedrig, und auch die klinische Relevanz einer Diagnose ist in dieser Gruppe weit weniger klar. Eine weitere Herausforderung neben der Adressierung der richtigen Zielpopulation ist der Faktor der Teilnahme der eingeladenen Personen. In Studien wie STROKESTOP, die gezielt Menschen zur Teilnahme einluden, lag die Teilnahmequote bei nur etwa 50%. Maßnahmen und Programme mit hoher Teilnehmerzahl sind deshalb von großer Bedeutung.

Potenzial digitaler Technologien

Digitale Technologien eröffnen neue Perspektiven und haben diverse Vorteile wie:

-

Skalierbarkeit: Sie können theoretisch sehr große Populationen zeit- und ressourcenschonend erreichen. Insbesondere ist auch die automatisierte Auswertung der Daten mithilfe von KI in diesem Zusammenhang erwähnenswert.

-

niedrigschwelliger Zugang: Moderne Smartphones ermöglichen über Photoplethysmografie (PPG) oder mobile EKGs eine unkomplizierte Selbstüberwachung. Diese Überwachung kann jederzeit und überall (auch von zu Hause) durchgeführt werden.

Trotz dieser Möglichkeiten bestehen jedoch Herausforderungen, unter anderem hinsichtlich Datenschutz, Kosten und der diagnostischen Genauigkeit – insbesondere mit Blick auf die Spezifität der eingesetzten Geräte. Falschpositive Ergebnisse können unnötige Folgeuntersuchungen nach sich ziehen und müssen minimiert werden.

Einfluss auf das klinische Outcome

Ob ein Screening das klinische Outcome (insbesondere die Schlaganfallrate) verbessert, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zwar zeigen Studien, dass digitales Screening häufiger zur Initiierung einer oralen Antikoagulation führt, ein gesicherter Nutzen hinsichtlich reduzierter Schlaganfälle leitet sich jedoch davon nicht automatisch ab und steht derzeit noch aus.

Das Austrian Digital Heart Program (Abb. 1), das von der Abteilung für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Universität Innsbruck ins Leben gerufen wurde und von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft mit rund 8 Mio. Euro gefördert wurde, knüpft genau hier an. Ziel ist es, eine Smartphone-basierte, digitale Strategie für VHF-Screening und -Management für die österreichische Bevölkerung zu entwickeln und in einer großen, randomisierten Studie den Nutzen für das klinische Outcome zu belegen. Gelingt der Nachweis, könnte dieses Programm nicht nur das Screening von VHF neu definieren, sondern auch als Modell („blueprint“) für weitere digitale Projekte in der Kardiologie und darüber hinaus dienen.

Abb. 1: Das Austrian Digital Heart Program besteht aus vier „work packages“ mit dem Ziel, zu prüfen, ob ein Smartphone-basiertes Vorhofflimmern-Screening- und Interventionsprogramm zur Verbesserung des Outcomes auf Bevölkerungsebene führt

Fazit

Screening auf Vorhofflimmern – insbesondere unter Einsatz digitaler Technologien – hat das Potenzial, einen relevanten Beitrag zur Schlaganfallprävention zu leisten. Die Wahl der Screening-Methode sollte sich an der Zielpopulation orientieren und in ein strukturiertes Gesamtkonzept eingebettet sein. Zukünftige Studien wie das Austrian Digital Heart Program werden zeigen, ob sich mit solchen Programmen das Schlaganfallrisiko nachhaltig reduzieren lässt.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...