Rolle der multimodalen Bildgebung bei infektiöser Endokarditis

Autor:innen:

DDr. Andrea Kieninger-Gräfitsch

Prim. Priv.-Doz. Dr. Gert Klug, MSc, FESC

Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie

LKH Hochsteiermark

Bruck an der Mur

E-Mail: gert.klug@kages.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die infektiöse Endokarditis (IE) bleibt trotz moderner medizinischer Fortschritte eine komplexe Erkrankung mit hoher Mortalität und Morbidität. Ihre Diagnose stellt eine klinische Herausforderung dar und erfordert einen systematischen, multimodalen Ansatz.1 Insbesondere die 2023 aktualisierten Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) zur Endokarditis betonen die entscheidende Rolle der Bildgebung bei der Diagnosesicherung, Risikostratifizierung und Therapieplanung.1

Keypoints

-

Die aktualisierten Duke-Kriterien schließen zusätzliche bildgebende Modalitäten wie die kardiale CT und 18F-FDG-PET/CT in die Hauptkriterien mit ein.

-

Initiale Bildgebung ist gemäß ESC-Leitlinien nach wie vor die TTE, sie schließt eine Endokarditis jedoch nicht aus.

-

Bei Verdacht bleibt eine TEE obligat und die kardiale CT wird laut Leitlinie komplementär zur TEE eingestuft.

-

Die FDG-PET/CT wurde als Zusatz-Hauptkriterium bei Prothesenendokarditis mit aufgenommen.

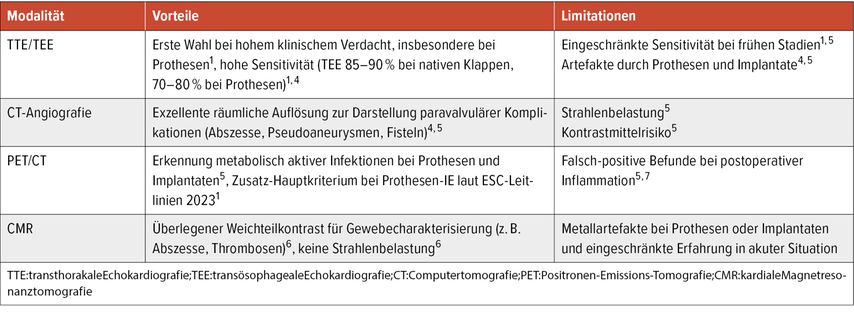

Die modifizierten Duke-Kriterien kombinieren klinische, mikrobiologische und bildgebende Befunde zur Kategorisierung der Wahrscheinlichkeit einer Endokarditis (in „definitiv“, „möglich“ oder „als Differenzialdiagnose verwerfen“).2 Sie sind integraler Bestandteil der Diagnosestellung und berücksichtigen heute explizit Bildgebungsmodalitäten jenseits der Echokardiografie und zudem molekulare Verfahren zur Erhöhung der diagnostischen Sensitivität.2,3 Während klassische Echokardiografiebefunde wie Vegetationen, Abszesse und neue Klappeninsuffizienzen zentrale Hauptkriterien darstellen, zählen in den 2023 aktualisierten Duke-ISCVID-Kriterien zusätzliche bildgebende Modalitäten als Hauptkriterien, darunter die kardiale Computertomografie (CCT) und die Fluordesoxyglukose-Positronen-Emissions-Tomografie (18F-FDG-PET/CT).1,4 Diese Erweiterung erhöht die diagnostische Genauigkeit, insbesondere bei Patienten mit Prothesen oder implantierten Geräten, bei denen die Echokardiografie allein oft nicht ausreicht (Tab.1). Eine weitere, innovative Ergänzung ist die Aufnahme molekularer Diagnostik durch Next-Generation-Sequencing (mNGS), das insbesondere bei kulturnegativer Endokarditis wertvolle Informationen liefert. Studien zeigen, dass mNGS in bis zu 60% der zuvor nicht diagnostizierten Fälle von infektiöser Endokarditis (IE) einen Erregernachweis erbringen kann.3

Echokardiografie als „backbone“ der initialen Diagnostik

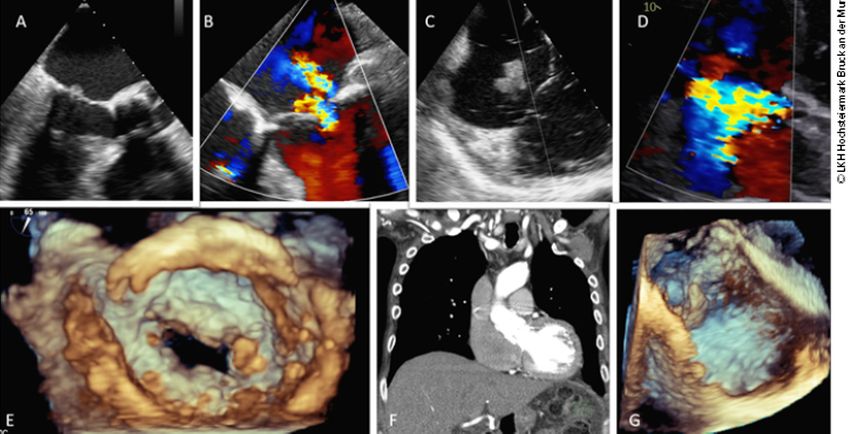

Die transthorakale (TTE) und die transösophageale Echokardiografie (TEE) bleiben die Eckpfeiler der initialen Bildgebung. Laut ESC-Guidelines sollte bei klinischem Verdacht sofort eine TTE erfolgen; eine negative TTE schließt eine IE jedoch nicht aus, sodass bei anhaltendem Verdacht eine TEE obligat ist.1 Bei Prothesen oder intrakardialen Implantaten ist die TEE die sensitivere Modalität, allerdings sind Artefakte häufig und können die Interpretation erschweren.5 Eine aktuelle Übersichtsarbeit betont, dass die Sensitivität der TEE bei nativer Klappenendokarditis etwa 90%, bei Prothesenendokarditis jedoch nur 70–80% beträgt.5 3D-TEE sowie die Verwendung von Kontrastmitteln können die diagnostische Qualität bei unklaren Läsionen verbessern, etwa bei der Abgrenzung zwischen Vegetation und Thrombus.5,6 Die Farbdopplerdarstellung erlaubt zudem eine gleichzeitige Evaluation funktioneller Klappeninsuffizienzen.

Abb. 1: Multimodalität der Endokarditisdiagnostik. Bild A, B und E: Mitralklappenendokarditis mit mittelgradiger Mitralinsuffizienz; C, D und G: Trikuspidalendokarditis mit schwerer Insuffizienz; F: Aortenklappenendokarditis einer Bioprothese

CT und PET/CT – Strukturerkennung & funktionelle Information

Insbesondere bei Prothesen oder komplexen Fällen wird die Bedeutung der CT immer klarer. Die CT-Angiografie ermöglicht die präzise Darstellung von Paravalvulärabszessen, Pseudoaneurysmen und Fisteln. Die Rolle der CT wird in den aktuellen ESC-Leitlinien bei Prothesenendokarditis als komplementär zur TEE eingestuft, da sich beide Verfahren in ihrer Aussagekraft ergänzen.1,5,6 Die FDG-PET/CT ergänzt die morphologische Diagnostik durch funktionelle Information, indem sie entzündlich aktive Regionen mit erhöhter Glukoseaufnahme darstellt. In der ESC-Leitlinie von 2023 wurde die FDG-PET/CT als Zusatz-Hauptkriterium bei Prothesenendokarditiden mit aufgenommen.1 Eine Metaanalyse zeigt, dass die Sensitivität der FDG-PET/CT für Prothesen-IE bei bis zu 93% und die Spezifität bei 90% liegt.4 Die Durchführung sollte jedoch standardisiert erfolgen – inklusive adäquater Fastenprotokolle zur Myokardsuppression –, da falsch-positive Ergebnisse bei kürzlich operierten Patienten oder unspezifischen Entzündungen auftreten können.4,5 Zudem erfordert die Interpretation Erfahrung, um falsch-positive Ergebnisse bei postoperativer Entzündung zu erkennen.6

Kardiale Magnetresonanz: Weichteildarstellung & embolische Komplikationen

Die kardiale Magnetresonanztomografie (MRT) hat zwar in der primären Diagnostik der IE eine untergeordnete Rolle, kann jedoch bei der Detektion embolischer Ereignisse (z.B. zerebrale Mikroinfarkte) oder bei Klappenthrombosen und Paravalvulärabszessen hilfreich sein.7 Besonders bei Protheseninsuffizienz und komplexen paravalvulären Komplikationen bietet die MRT zusätzliche Informationen ohne Strahlenbelastung. Die Literatur zeigt, dass bei 30–40% der Patienten mit IE asymptomatische zerebrale Läsionen in der MRT detektiert werden können.8 Diese Erkenntnisse haben direkte therapeutische Konsequenzen, z.B. in der Entscheidung über die Antikoagulation oder das operative Vorgehen.

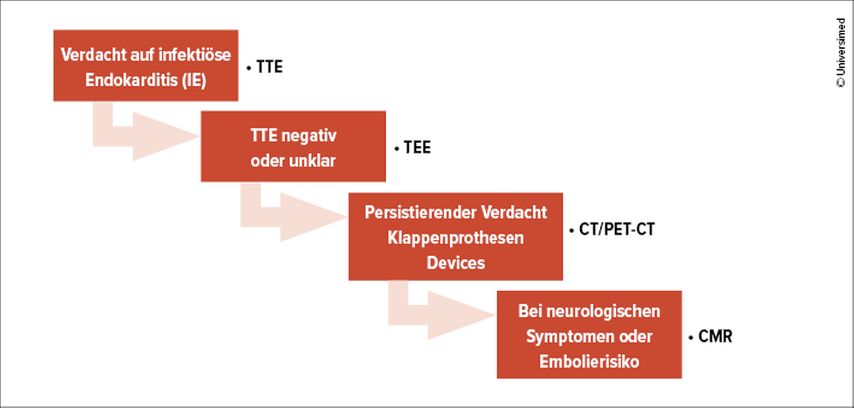

Multimodale Algorithmen – Praxisrelevanz

Basierend auf aktuellen Daten schlagen Experten einen abgestuften Algorithmus vor mit initialer TTE/TEE, gefolgt von CT/PET/CMR bei unklaren Fällen oder hoher klinischer Wahrscheinlichkeit trotz negativer Erstuntersuchung (Abb.2).5,8,9 Dieses Vorgehen wird von mehreren prospektiven Studien unterstützt, die zeigen, dass ein strukturierter, multimodaler Bildgebungsansatz die diagnostische Sicherheit signifikant erhöht und frühzeitige therapeutische Interventionen ermöglicht.5,8,9 Die Kombination aus hoher räumlicher (CT) und funktioneller (PET) Auflösung wird dabei als besonders wertvoll angesehen, insbesondere bei Prothesenendokarditis.4,6

Perspektiven: künstliche Intelligenz und Bildfusionsverfahren

Derzeit laufen mehrere Studien zur Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) bei der automatisierten Erkennung von Vegetationen und Abszessen in echokardiografischen oder CT-Bildern. Erste Ergebnisse zeigen, dass KI-basierte Modelle Sensitivitäts- und Spezifizitätswerte erreichen können, die mit denen erfahrener Kliniker vergleichbar sind.10 Zukünftig könnten Bildfusionsverfahren – etwa die Kombination von PET-Daten mit echokardiografischen Livebildern – eine noch präzisere anatomisch-funktionelle Korrelation erlauben und die interventionelle Planung verbessern.

Fazit

Die multimodale Bildgebung ist essenziell für die präzise Diagnose, Charakterisierung und Therapiesteuerung der infektiösen Endokarditis. Während die Echokardiografie weiterhin das Fundament bildet, nimmt die Bedeutung der CT und PET/CT insbesondere bei Prothesen- und implantierten Devices immer mehr zu. Eine individualisierte, strukturierte Bildgebungsstrategie ist entscheidend, um Diagnosen zu sichern und Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Zukünftige Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Bildfusion und der von künstlicher Intelligenz gestützten Analyse, könnten die Diagnostik weiter verbessern.

Quelle:

Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch WMW-Skriptum: Original in WMW-Skriptum 2025; 22(2): 7-9

Literatur:

1 Delgado V et al.: 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. Eur Heart J 2023; 44(39): 3948-4042 2 Li JS et al.: Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000; 30(4): 633-8 3 Haddad SF et al.: Utility of metagenomic next-generation sequencing in infective endocarditis: a systematic review. Antibiotics (Basel) 2022; 11(12): 1798 4 Pizzi MN et al.: Improving the diagnosis of infective endocarditis in prosthetic valves and intracardiac devices with 18F-Fluordeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography Angiography: initial results at an infective endocarditis referral center. Circulation 2015; 132(12): 1113-26 5 Daniel E et al.: The role of multimodal imaging in the diagnosis of prosthetic valve and intracardiac device endocarditis: a review. Int J Cardiovasc Imaging 2025; 41(3): 409-17 6 Broncano J et al.: Multimodality imaging of infective endocarditis. Radiographics 2024; 44(3): e230031 7 Di Salvo G et al.: Multimodality imaging approach in infective endocarditis: when less is more. J Cardiovasc Echogr 2024; 34(4): 219-21 8 Tordi S et al.: Role of multimodal imaging in clinical practice for the diagnosis of infective endocarditis: a case series. Infect Dis Rep 2024; 16(6): 1254-62 9 Thuny F et al.: Impact of cerebrovascular complications on mortality and neurologic outcome during infective endocarditis: a prospective multicentre study. Eur Heart J 2007; 28(9): 1155-61 10 McHugh JW et al.: Change of heart: can artificial intelligence transform infective endocarditis management? Pathogens 2025; 14(4): 371

Das könnte Sie auch interessieren:

Genderunterschiede in kardiopsycho-somatischer Rehabilitation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lt. dem österreichischen Frauengesundheitsbericht 2022 die häufigste Todesursache bei Frauen. Zudem berichtet das weibliche Geschlecht häufiger über ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...