PAVK & Aorta leitliniengerecht behandeln

Autorin: Univ.-Prof. Dr. Marianne Brodmann

Klinische Abteilung für Angiologie

Universitätsklinik für innere Medizin

Medizinische Universität Graz

E-Mail: marianne.brodmann@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

2024 wurde ein Update der ESC-Leitlinien zur Behandlung einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) und der Aorta publiziert. Neu in diesem Update war die starke Platzierung des aortalen Erkrankungsbildes, da das Aufgabengebiet der ESC Working Group Peripheral Arterial Diseases nun um das aortale Feld erweitert wurde. Es wurde daher im Update ein sehr starker Fokus auf den Teil zur operativen Behandlung der Aorta gelegt.

Keypoints

-

Die LDL-C-Zielwerte sollten bei PAVK-Patienten unter 55mg/dl liegen bzw. die Reduktion sollte über 50% des Ausgangswerts betragen.

-

In erster Linie stehen hier Statine und Ezetimib zur Verfügung. Die Eskalation der Therapie kann mittels PCSK9-Inhibitoren oder Bempedoinsäure erfolgen.

-

Der gleiche Algorithmus gilt für thorakales oder abdominelles Aortenaneurysma.

-

Gehtraining sowie ein „supervised excercise training“ (SET) oder „home-based excercise program“ können zum Erhalt nach Intervention sowie zur Symptomreduktion beitragen.

-

In erster Linie sollte vor Bypass-Chirurgie immer eine interventionelle Option in Betracht gezogen werden.

-

Die richtige Nachsorge ist essenziell für einen anhaltenden Therapieerfolg.

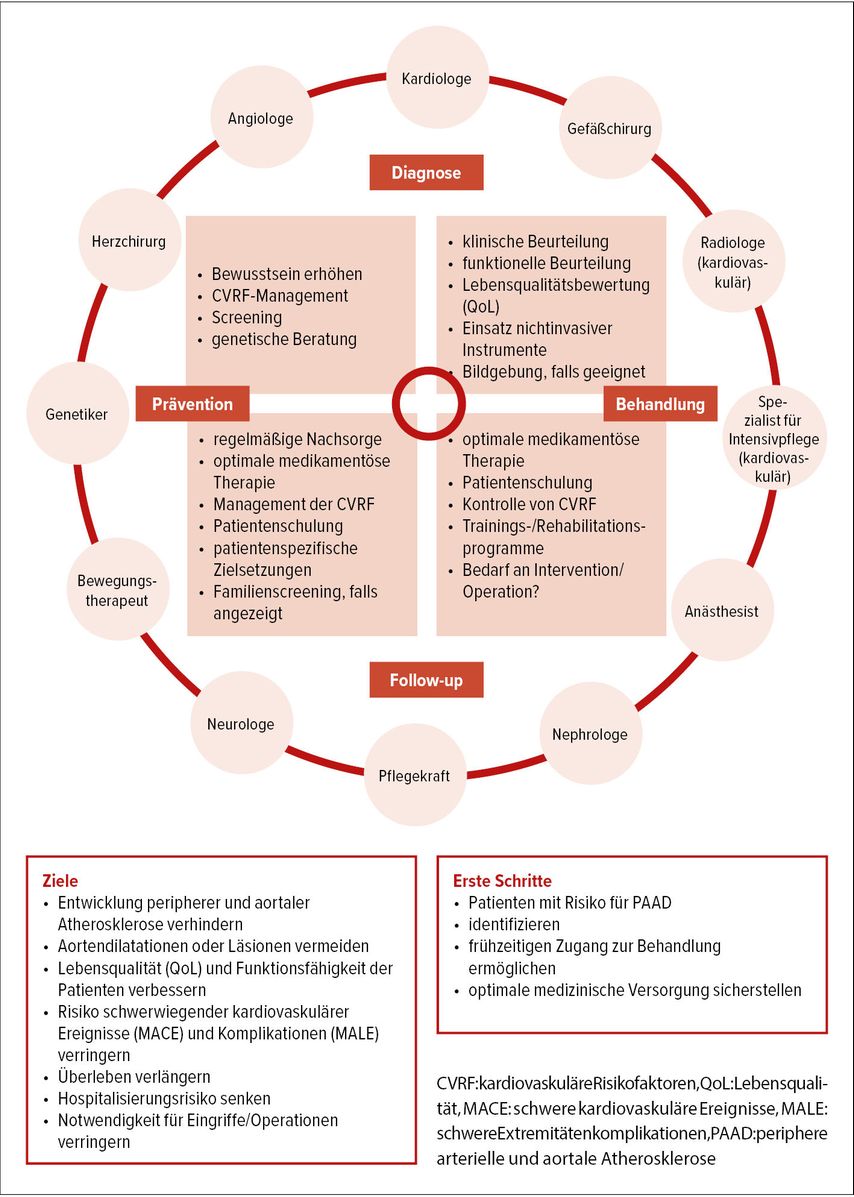

Betreffend das ESC-Update zur Therapie einer PAVK sollen in diesem Beitrag die Erneuerungen bzw. die Relevanz von Aspekten der Behandlung hervorgehoben werden. Dieser holistische Ansatz bietet die Möglichkeit, die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit bei diesem Hochrisikokollektiv, aber auch den Abklärungs-, Behandlungs- und Follow-up-Verlauf widerzuspiegeln (Abb.1).

Abb. 1: Von der Diagnose zur Therapie bei PAVK und aortalen Erkrankungen: ein holistischer Ansatz (nach ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases)

Lipidtherapie zur Progressionsverzögerung

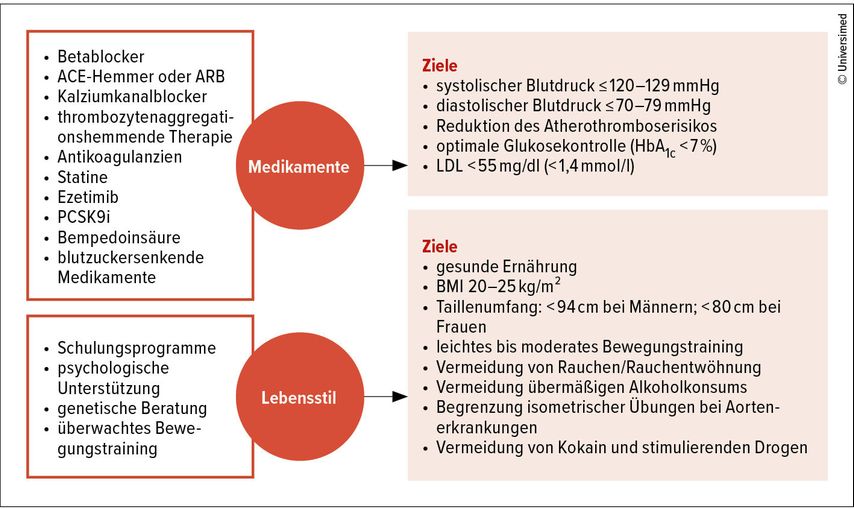

Die PAVK ist eine immer häufiger werdende Erkrankung mit höchster Inzidenz im höheren Lebensalter. Um die Progredienz der Erkrankung zu verhindern, ist es unumgänglich, die ausgeprägten Risikofaktoren zu erkennen und zu behandeln. Hier wurde in den neuen Leitlinien ein besonderer Fokus auf die Lebensstilmodifikation und Lipidtherapie gelegt. Es wurde festgelegt, dass bei PAVK-Patient:innen unbedingt die LDL-Cholesterin-Zielwerte zu erreichen sind. Der ultimative Zielwert sollte dabei <55mg/dl sein bzw. die Reduktion sollte >50% im Vergleich zum Ausgangswert betragen.

Um die Zielwerte zu erreichen, wird in der ersten Eskalationsstufe eine Kombination aus Statinen und Ezetimib gegeben. Sollten diese Zielwerte mit der maximal tolerierten Dosis von Statinen und Ezetimib nicht erreicht werden können, ist eine Umstellung auf PCSK9-Inhibitoren indiziert.

Bei statinintoleranten Patient:innen, die die Zielwerte mit Ezetimib nicht erreichen, sollte man Bempedoinsäure entweder alleine oder in Kombination mit einem PCSK9-Inhibitor hinzufügen. Fibrate sollten nicht mehr verwendet werden, um Cholesterinwerte zu senken.

Nicht nur bei der PAVK, sondern auch beim Vorhandensein eines thorakalen oder abdominellen Aortenaneurysmas sind diese Therapieschemata anzuwenden.

Lebensstilmodifikation durch körperliches Training

Im Bereich der Lebensstilmodifikation wurde vor allem die Relevanz des Gehtrainings hervorgehoben. Bei Patient:innen mit symptomatischer PAVK ist ein „supervised exercise training“ (SET) indiziert, vor allem auch nach erfolgreicher Intervention, entweder mittels offener Chirurgie oder endovaskulärer Therapie. Wenn ein SET nicht ausgeführt wird oder nicht möglich ist, dann sollte ein sogenanntes „home-based exercise program“ durchgeführt werden. Zum Beispiel absolvieren Betroffene 3x pro Woche über 30 Minuten ein Gehtraining, und zwar gesamt über 12 Wochen. Dadurch ist es Patient:innen mit einer Claudicatio-intermittens-Symptomatik (Stichwort: „Schaufensterkrankheit“) möglich, die Gehstrecke zu erhöhen.

Intervention bzw. chirurgische Versorgung

Erst wenn ein adäquat durchgeführtes Gehtraining keine Verbesserung der Claudicatio herbeiführt, ist eine Gefäßintervention angezeigt. Diese soll primär endovaskulär durchgeführt werden. Je nach Gefäßregion und Morphologie der Gefäßläsion variiert die Art der Intervention (Abb.2). Im Bereich der Beckenarterien sollte es primär eine Stentimplantation sein, im Bereich der Oberschenkelgefäße (Arteria femoralis superficialis und Arteria poplitea) ist der primäre Ansatz eine Therapie mit medikamentenbeschichteten Ballonen.

Abb. 2: Management der kardiovaskulären Risikofaktoren und Lebensstilmodifikation (nach ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases)

Eine Bypassoperation sollte nur dann angestrebt werden, wenn die endovaskuläre Therapie nicht als Erfolg versprechend erscheint, eine autologe Vene für den Bypass vorliegt und das Operationsrisiko für die betreffenden Patient:innen gering ausfällt. Im Falle einer stark limitierenden Claudicatio kann im gleichen Eingriff die Revaskularisation der Unterschenkelarterien erfolgen.

Nachsorge & Extremitätenischämie

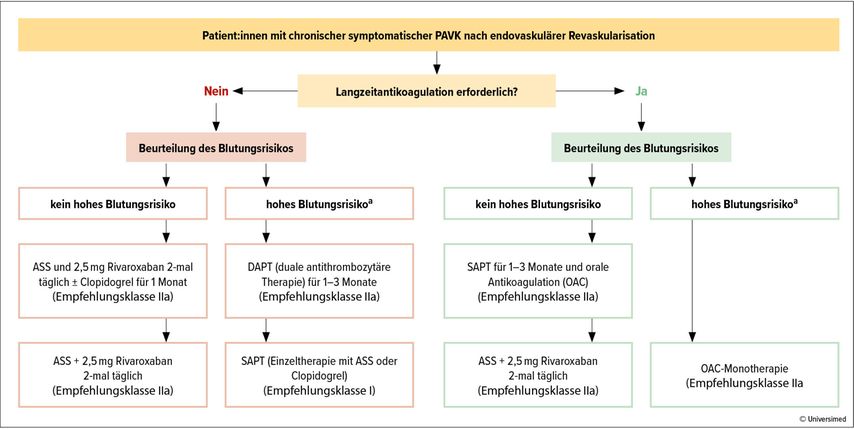

Patient:innen mit PAVK sollten sich unbedingt einer adäquaten Nachsorgetherapie zwecks Verhinderung von Reobstruktionen/Verschlüssen unterziehen, jedenfalls ist nach erfolgter Gefäßintervention eine Follow-up-Untersuchung zumindest 1-mal jährlich indiziert. Hinsichtlich der Verhinderung von Reobstruktionen/Verschlüssen wird auf eine neue Therapieoption, das Compassregime, verwiesen. PAVK-Patient:innen mit einem hohen Risiko für eine Progression der PAVK oder Reobstruktionen und geringem Blutungsrisiko sollten Rivaroxaban 2,5mg 2x1 und Aspirin100mg 1x1 als Dauertherapie erhalten. Generell sollten auch Patient:innen, die eine asymptomatische PAVK und zugleich einen Diabetes mellitus als Komorbidität haben, eine Therapie mit Aspirin 100mg 1x1 erhalten (Abb.3).

Abb. 3: Management kardiovaskulärer Risikofaktoren und Lebensstilmodifikation (nach ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases)

Bei Patient:innen mit kritischer Extremitätenischämie ist sofortiges Handeln notwendig. Die Therapieentscheidung sollte interdisziplinär gefällt werden. Nicht nur die Intervention, oder anders formuliert die Gefäßeröffnung, ist wichtig und erforderlich, auch die Wundtherapie ist hier zwingend durchzuführen. Es gelten hier die gleichen Entscheidungsregeln für die Intervention wie bei Claudicatiopatient:innen, mit dem Unterschied, dass ein optimaler Zustrom zur Wunde gewährleistet werden muss und somit alle Gefäßregionen, die zur Wundheilung relevant sind, in einem Schritt eröffnet werden müssen. Wiederum ist die endovaskuläre Versorgung der erste Therapieansatz. Bei sehr geringem Operationsrisiko, einer 2-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von >50% und autologem Bypass sollte man eine chirurgische Sanierung ins Auge fassen.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Genderunterschiede in kardiopsycho-somatischer Rehabilitation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lt. dem österreichischen Frauengesundheitsbericht 2022 die häufigste Todesursache bei Frauen. Zudem berichtet das weibliche Geschlecht häufiger über ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...