Koronare Herzerkrankung – welche Diagnostik ist sinnvoll?

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Aufgrund aktueller Publikationen und Entwicklungen im Bereich der nichtinvasiven Koronardiagnostik werden neue Abklärungswege bei kornarer Herzerkrankung (KHK)konstruktiv diskutiert. Eine Ausschlussdiagnose kann wertvoll sein, um eine invasive Diagnostik vermeiden zu können. Dabei stellen sich Koronar-CT, Stress-MR, Stressecho und nuklearszintigrafische Methoden als besonders hilfreich heraus, wenn die nötige Expertise vorliegt.

Keypoints

-

Nicht invasive Tests auf das Vorliegen einer KHK müssen vor allem bei Patienten mit intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit zum Tragen kommen – dies sind 15–85% aller Patienten.

-

Die Methode der Wahl muss nach negativer oder positiver Prädiktion eingesetzt werden.

-

Das Koronar-CT hat durch neue Erkenntnisse an Wertigkeit gewonnen, die Qualität der Aussage unterliegt aber einer hochwertigen lokalen Expertise.

Prävalenz der KHK

Es hat sich gezeigt, dass die Prädiktionsmodelle nach Diamond Forrester eine deutliche Überschätzung der Prävalenz der KHK ergeben haben. Aufgrund dieser Fakten hat sich z.B. die Einleitung des Dyspnoe-Symptoms laut ESC-Leitlinien als erfolgreich erwiesen und die Vortestwahrscheinlichkeit geschärft. Vor allem bei Frauen wurde die Prävalenz der KHK gewichtet nach Geschlecht, Symptomatik und Alter überschätzt.

Nichtinvasive Detektionsmethoden

Die vorliegenden nichtinvasiven Detektionsmethoden wie Koronar-CT, Myokardszintigrafie, Stressechokardiografie sowie Belastungsstresstest zeigen immer wieder unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten mit erhöhter oder erniedrigter Sensitivität und Spezifität. Aufgrund dieser Datenlage wird vor allem das Koronar-CT bei Patienten empfohlen, bei denen die Wahrscheinlichkeit desVorliegenseiner KHK gering ist. Eine Ausschlussdiagnose kann bei diesen Patienten sehr oft eine weitere invasive Abklärung verhindern.

Bei Patienten mit einer etwas höherenWahrscheinlichkeit, welche aufgrund der Risikofaktoren sowie der genauen klinischen Anamnese vorliegt, kann man eine funktionelle Testung mittels Myokardszintigrafie oder Stressechokardiografie, respektive Stress-MR empfehlen. Hier wird vor allem funktionell die KHK aus- oder eingeschlossen und demzufolge eine invasive Abklärung empfohlen oder nicht als notwendig erachtet. Diese Regeln sind vor allem für Patienten mit atypischer Angina-pectoris-Symptomatik oder unklarer Thorax-Symptomatik zu empfehlen. Immerhin liegt die mittlere Vortestwahrscheinlichkeit bei den Patienten mit stabilen Thoraxbeschwerden sehr oft zwischen 15 und 85%, wo es einer weiteren funktionellen Testung bedarf.

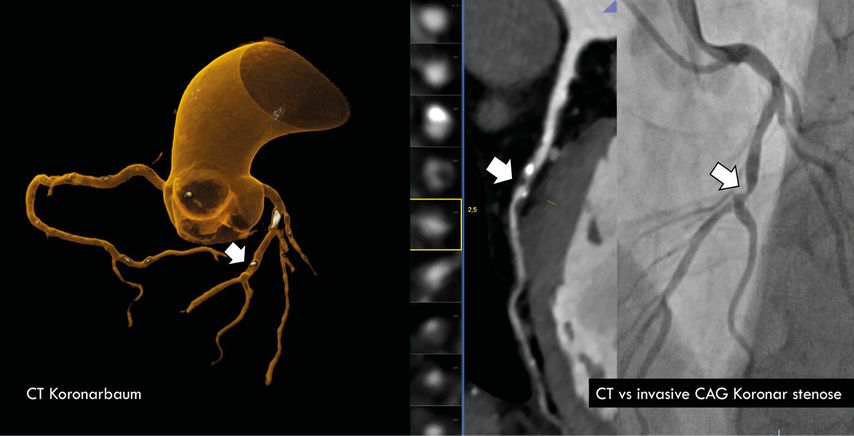

Neueste Erkenntnisse bezüglich des Koronar-CTs ergeben eine ausgezeichnete Prädiktion für das Vorliegen von atherosklerotischen Veränderungen im Bereich des Koronargefäßsystems, dies jedoch weniger bezogen auf die Revaskularisationsindikation. Das CT kann diesbezüglich nicht als Maßstab gelten. Es geht bei der Koronar-CT-Untersuchung vorwiegend um die Detektion einer vorliegenden Atherosklerose mit Bedarf einer zumindest primär prophylaktischen Behandlung (Abb. 1).

Sowohl in der SCOT-HEART- als auch in der PROMISE-Studie wurde gezeigt, dass allein dieser Umstand zu einer deutlichen Prävention von primär kardiologischen Events führt. Dementsprechend muss die Koronar-CT-Untersuchung vor allem bei Patienten eingesetzt werden,bei denen man nicht unbedingt eine weitere invasive Abklärung zur Prognose oder Symptomverbesserung anstrebt. Zudem muss man auf lokale Expertise beim Befunden von Koronar-CTs drängen.

Diesbezüglich gibt es inzwischen deutlich verfeinerte Definitionen der Koronar-CT-Befundungen (Cadrads-Definitionen). Diese genauere Diagnosefindung muss gut ausgebildeten und spezialisierten Zentren vorbehalten sein. Zu viele falsch positive oder falsch negative Koronar-CTs könnten nämlich zu einer unnötigen Steigerung von invasiven Abklärungen in der Koronardiagnostik führen. Demgegenüber haben jedoch die rezenten Studien eindeutig gezeigt, dass vor allem funktionelle Untersuchungen wie Stress-MR, Stressecho und nuklearszintigrafische Methoden die Revaskularisationsindikationen bei KHK im Falle einer positiven Testung günstig beeinflussen.

Konsequenzen für die Therapie

Das Ergebnis der Untersuchungen steht nicht im Widerspruch zwischen konservativer und interventioneller Therapiestrategie bei KHK (siehe ISCHEMIA-Trial). Denn hier muss man zwischen einer rein symptomatischen und einer rein prognostischen Revaskularisationsindikation jeweils unterscheiden.

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Guy Friedrich

Univ.-Klinik für Innere Medizin III

Kardiologie und Angiologie

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: guy.friedrich@tirol-kliniken.at

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...