Gender-Gap bei Verschreibung von SGLT2-Inhibitoren

Autoren:

Dr. Andreas Hammer

Dr. Felix Hofer

Priv.-Doz. Dr. Patrick Sulzgruber, PhD, MBA

Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Alexander Niessner, MSc

Universitätsklinik für Innere Medizin II

Klinische Abteilung für Kardiologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: andreas.hammer@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Frauen mit Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus Typ 2 erhalten signifikant seltener einen SGLT2-Inhibitor als Männer. Gründe für das Vorenthalten der Therapie sind nicht objektivierbar. Das höchste Risiko, nicht therapiert zu werden, haben Frauen mit chronischer Nierenerkrankung (GFR ≥25ml/min/1,73m2 für Dapagliflozin und ≥20ml/min/1,73m2 für Empagliflozin) und erhöhten NT-proBNP-Werten, was das Vorenthalten der Therapie nicht rechtfertigt. Bei Patienten mit Herzinsuffizienz sollten SGLT2-Inhibitoren so rasch und so sicher wie möglich am Patienten etabliert werden.

Keypoints

-

SGLT2i sind potenziell unterverordnet bei weiblichen Patienten – im Speziellen bei Frauen mit CKD und erhöhten NT-proBNP-Werten.

-

Es rechtfertigt das Vorenthalten der Therapie nicht.

-

Derzeit existieren deutlich reduzierte GFR-Cut-off-Werte zur Etablierung von SGLT2i für die Indikation T2D und HF (≥25ml/min/1,73m2 für Dapagliflozin und ≥20mlmin/1,73m2 für Empagliflozin).

-

Im Speziellen konnte der SGLT2i Empagliflozin in den großen Landmark-Studien zeigen, dass die Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo signifikant besser erhalten bleibt.

-

Gerade bei Patienten mit HF sollten SGLT2i so rasch und so sicher wie möglich (entsprechend den ESC-Leitlinien) am Patienten etabliert werden.

Mit über 450 Millionen Betroffenen stellt der Typ-2-Diabetes (T2D) eine immense Herausforderung für die Gesundheitssysteme der westlichen Welt dar. Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden bei T2D-Patienten bisher wenig beachtet und im klinischen Alltag unterbewertet. Das biologische Geschlecht ist jedoch ein entscheidender Faktor, der das gesundheitliche Gleichgewicht, die Anfälligkeit für kardiometabolische Faktoren und darüber hinaus das Auftreten und die klinischen Merkmale von T2D wesentlich beeinflusst. Additiv zeigen sowohl der Krankheitsverlauf von T2D, als auch die Manifestation verschiedener Komorbiditäten, insbesondere bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein geschlechtsspezifisches Muster. T2D-Patienten zeigen ein doppelt so hohes Risiko, eine Herzinsuffizienz (HF) zu entwickeln, als Personen ohne T2D.1

Daten der Framingham Heart Study legen nahe, dass der T2D einen unabhängigen Risikofaktor für HF widerspiegelt. Hierbei fand sich ein deutlicher geschlechtsspezifischer Risikounterschied, zumal Frauen eine fünffache und Männer eine zweifache Risikoerhöhung im Vergleich zu altersgleichen Kontrollen aufwiesen.2 Diese geschlechtsspezifische Diskrepanz ist nicht vollständig geklärt und bleibt auch nach Adjustierung von üblichen HF-assoziierten Risikofaktoren (d.h. koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck und Hypercholesterinämie) bestehen.

In Bezug auf HF haben mehrere wegweisende Studien den signifikanten Benefit von Natrium-Glukose-Cotransporter-2-Inhibitoren (SGLT2i) auf Krankheitsverlauf und Prognose der HF bei Patienten mit T2D gezeigt.3, 4 Da sowohl Männer als auch Frauen erheblich von einer SGLT2i-Therapie profitieren, könnte man annehmen, dass es bei der Verschreibung von SGLT2i keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Allerdings gibt es bisher keine Daten aus der Praxis, die diese Annahme bestätigen.

SGLT2-Inhibitor-Therapie bei Typ-2- Diabetes und Herzinsuffizienz

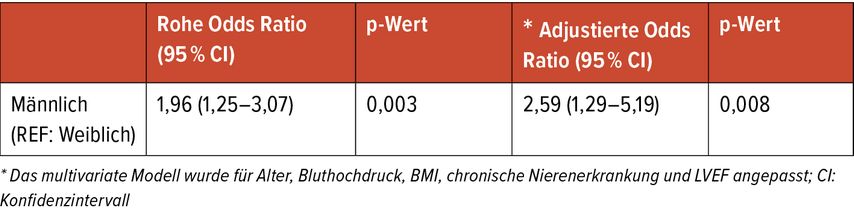

Um mögliche Unterschiede in der SGLT2i-Therapie festzustellen, wurden Patienten mit T2D und HF, die zwischen 01/2014 und 04/2020 in unser tertiäres akademisches Zentrum eingeliefert wurden, mittels einer Erhebung der elektronischen Gesundheitsakten identifiziert. Die Daten zur antidiabetischen Therapie wurden bei der Entlassung erfasst und auf die Verschreibung von SGLT2i überprüft – anschließend wurde die gesamte Kohorte prospektiv verfolgt. Insgesamt wurden 812 Patienten (mittleres Alter 70 Jahre; 29,7% Frauen) in die vorliegende Analyse miteinbezogen. Nur 17,3% der Studienpopulation erhielten einen SGLT2i. Im direkten Vergleich zwischen den Geschlechtern weisen Frauen, trotz vergleichbarer Patientencharakteristika, eine geringere Verordnungsrate von SGLT2i auf (11,2% vs. 19,8%, p=0,003). Jener Observation entsprechend wiesen Männer eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit einer SGLT2i-Verschreibung auf, was sich in einer adjustierten Odds Ratio von 2,59 (95% CI: 1,29–5,19; p=0,008) widerspiegelt (Tab.1). Frauen, die keinen SGLT2i erhielten, wiesen höhere Anteile an chronischen Nierenerkrankungen (CKD 25,2% vs. 7,4%, p=0,039) und höhere proBNP-Werte (2092pg/ml [Interquartilbereich: 738–5279] vs. 825pg/ml [Interquartilbereich: 298–2479], p=0,011) auf als Frauen, welche mit SGLT2i therapiert wurden.

Tab. 1: Logistisches Regressionsmodell der geschlechterabhängigen Verschreibungswahrscheinlichkeit von SGLT2-Inhibitoren

Gender-Gap bei SGLT2-Inhibitor-Therapie

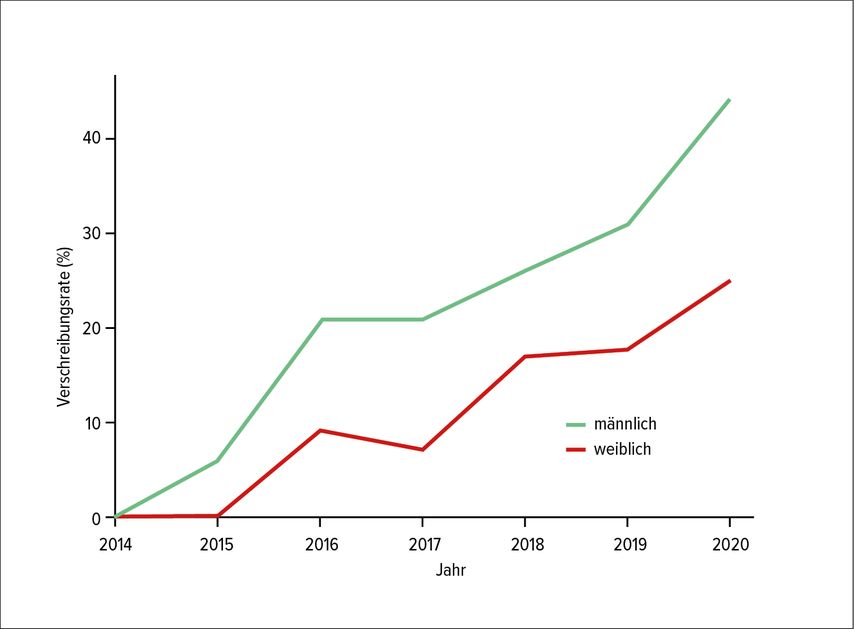

In diesem Zusammenhang deuten die Daten unserer vorliegenden Studie darauf hin, dass es eine „Gender-Gap“ bei der Verschreibung von SGLT2i gibt, die Frauen mit HF und T2D benachteiligt. Diese Ergebnisse bestanden ungeachtet des steigenden Trends bei der Verschreibung von SGLT2i während des Beobachtungszeitraums (Abb. 1). Eine mögliche Erklärung für diese geschlechtsspezifische Diskrepanz könnten die Unterschiede in der Nierenfunktion zwischen den Gruppen sein. Insgesamt wiesen die weiblichen Teilnehmer im Vergleich zu den männlichen Teilnehmern eine schlechtere glomeruläre Filtrationsrate (GFR) auf. Ein wichtiges Hindernis für die Verschreibung von SGLT2i ist eine eingeschränkte Baseline-GFR. Aufgrund kürzlich veröffentlichter Ergebnisse randomisierter Studien5–7 hat die Europäische Arzneimittel- Agentur (EMA) deutlich reduzierte GFR-Cut-off-Werte für SGLT2i bei HF von ≥25ml/min/1,73m2 (bei Dapagliflozin) bis ≥20ml/min/1,73m2 (bei Empagliflozin) freigegeben. In Anbetracht der Tatsache, dass SGLT2i ursprünglich unterhalb einer GFR von 30ml/min/1,73m2 kontraindiziert waren, könnte dieses Wissen bei Ärzten weiter bestehen. Ein weiterer möglicher Grund für die Unterverordnung von SGLT2i könnte die Angst der betreuenden Ärzte vor Infektionen des Urogenitaltrakts sein, die besonders bei Frauen postuliert werden. Jene Nebenwirkung ist jedoch entsprechend der vorliegenden Evidenz zur Therapie mit SGLT2i bei entsprechender Hygiene des Patienten zu vernachlässigen.8, 9

Schlussfolgerung

Daten der vorliegenden Analyse deuten darauf hin, dass es bei der Verschreibung von SGLT2i geschlechtsspezifische Unterschiede geben könnte. Trotz vergleichbarer Patientenmerkmale zwischen den Geschlechtern und eines stetig steigenden Trends der SGLT2i-Verschreibung während des Beobachtungszeitraums wurden SGLT2i bei Frauen offenbar nicht in vollem Umfang eingesetzt. Demnach könnte therapeutisches Potenzial bei weiblichen Patienten ungenutzt sein. Der häufigste Grund für die Nichtverschreibung eines SGLT2i bei Frauen war das Vorhandensein einer CKD, trotz deutlich gesunkener therapiebegrenzender GFR-Cut-off-Werte in den letzten Jahren. Allerdings könnten auch andere Faktoren, wie die Sorge der Ärzte über eine höhere Inzidenz von SGLT2i-assoziierten urogenitalen Infektionen bei Frauen, zu dieser Unterverschreibung beigetragen haben. Daher sollte diesem Problem mehr Beachtung geschenkt werden, um eine mögliche „Gender-Gap“ zu beseitigen und eine leitliniengerechte Therapie zu gewährleisten.

Literatur:

1 Kenny HC, Abel ED: Heart failure in type 2 diabetes mellitus. Circulation Research 2019; 124(1): 121-41 2 Kannel WB, McGee DL: Diabetes and cardiovascular disease. The Framingham study. JAMA 1979; 241(19): 2035-8 3 Vaduganathan M et al.: SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. Lancet 2022; 400(10354): 757-67 4 Zelniker TA et al.: SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393(10166): 31-9 5 Packer M et al.: Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. New England Journal of Medicine 2020; 383(15): 1413-24 6 Anker SD et al.: Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. NEJM 2021; 385(16): 1451-61 7 McMurray JJV et al.: Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. NEJM 2019; 381(21): 1995-2008 8 Li D et al.: Urinary tract and genital infections in patients with type 2 diabetes treated with sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors: A meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab 2017; 19(3): 348-55 9 Bailey CJ et al.: Dapagliflozin add-on to metformin in type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: a randomized, double-blind, placebo-controlled 102-week trial. BMC Med 2013; 11: 43

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten sprechen für den frühen Therapiebeginn bei ATTR-CM

Bei Patient:innen mit Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM), die von Beginn der offenen Verlängerung der Phase-III-Studie ATTRibute-CM an Acoramidis erhalten hatten, ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...