Das Wichtigste der ESC-Vorhofflimmer-Guidelines 2024

Autor:innen:

Univ.-Prof. Dr. Daniel Scherr

Dr. Laura Stix

Klinische Abteilung für Kardiologie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: daniel.scherr@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Vorhofflimmern ist die am häufigsten auftretende anhaltende Herzrhythmusstörung – und bringt weitreichende Folgen für Patient:innen, Gesundheitssystem und Gesellschaft mit sich. Die neuen ESC-Leitlinien 2024 rücken die individualisierte Therapie, Rhythmuskontrolle und das multidisziplinäre Management stärker denn je in den Fokus. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten Neuerungen strukturiert zusammen.1

Keypoints

-

Vorhofflimmern frühzeitig erkennen und eine Behandlung einleiten

-

Anwenden des CHA2DS2-VA- Scores ohne Blutungsscore

-

Ablation als optionale First-Line-Therapie bei symptomatischem paroxysmalem Vorhofflimmern

-

Patient:innen ganzheitlich behandeln, Komorbiditäten miteinbeziehen

Vorhofflimmern ist eine mit zunehmender Häufigkeit auftretende Erkrankung, deren Prävalenz mit dem Alter deutlich steigt: Jede/r Dritte erkrankt im Laufe des Lebens an Vorhofflimmern.2 Die unterschiedlichen Beschwerden während einer Episode, wie Palpitationen, eingeschränkte Belastbarkeit oder sogar Angstzustände, stellen nur einen Teil des Krankheitsbildes dar. Darüber hinaus ist Vorhofflimmern mit einer erhöhten Rate an schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, kognitiven Einschränkungen, Herzinsuffizienz und verminderter Lebensqualität assoziiert.3 Die Folgen betreffen nicht nur die erkrankten Personen selbst, denn sie belasten auf der einen Seite auch das Gesundheitssystem durch steigende Behandlungskosten, auf der anderen Seite aber auch das soziale Umfeld der Person durch die Beanspruchung von Angehörigen und Gemeinschaften.

Vor diesem Hintergrund hat die europäische kardiologische Gesellschaft im Jahr 2024 ihre Leitlinien zur Diagnostik und Therapie des Vorhofflimmerns grundlegend überarbeitet.1 Dabei wurde der Fokus – unter Einbeziehung aller relevanten Komorbiditäten – verstärkt auf die individualisierte Behandlung gelegt und die Rhythmuskontrolle als zentrales Therapieziel hervorgehoben. Ein integraler Bestandteil des modernen Managements sind zudem die frühzeitige Identifikation und gezielte Therapie kardiovaskulärer Risikofaktoren.

Besonderer Wert wird auf die Aufklärung der Patient:innen über die Erkrankung, die therapeutischen Optionen und eine gemeinsame Entscheidungsfindung gelegt – idealerweise unter aktiver Einbindung und Schulung von Familie und Pflegepersonal. Ziel ist es, die Akzeptanz und Wirksamkeit der Behandlung zu steigern. Unterstützt werden soll dieser Ansatz durch interdisziplinäre Teams sowie den gezielten Einsatz von Telemedizin und EKG-fähigen Wearables.

Diagnose und Therapieprinzipien

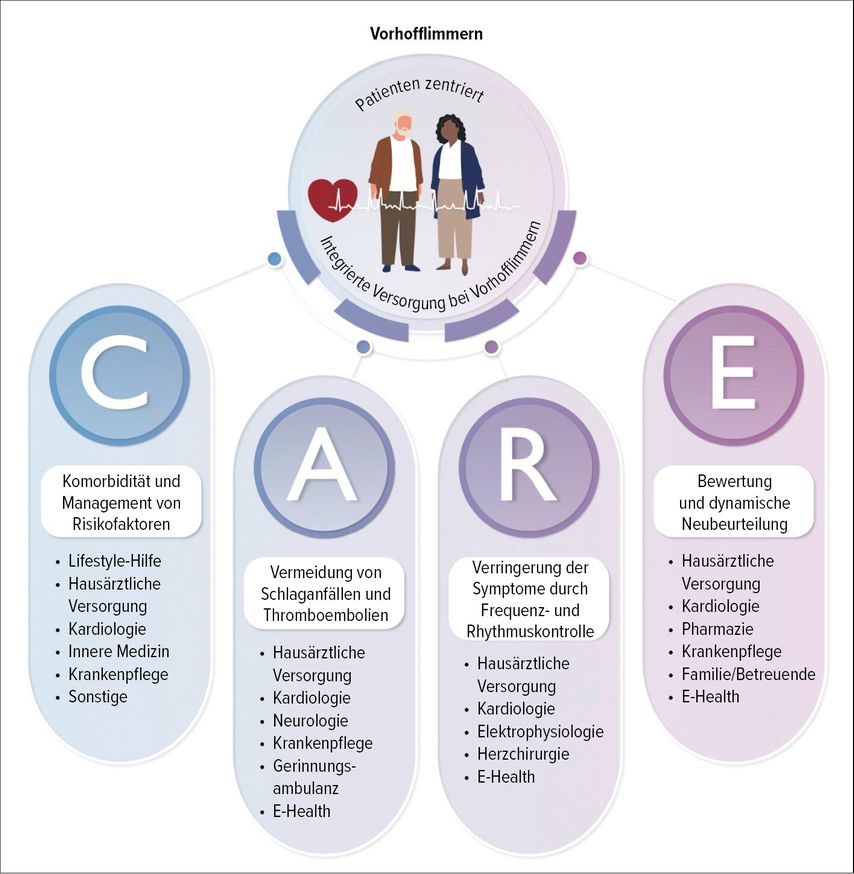

Vorhofflimmern wird durch ein 12-Kanal-EKG oder einen Rhythmusstreifen diagnostiziert, welcher mindestens 30 Sekunden aufzeichnet. Rhythmusstreifen müssen von einem Arzt/einer Ärztin verifiziert werden. Die Anamnese ist wichtig und soll die Symptome des Vorhofflimmerns sowie das Muster des Vorhofflimmerns abbilden. Des Weiteren müssen der CHA2DS2-VA-Score und hiermit auch die Begleiterkrankungen genau erhoben werden. Das Therapieprinzip wird unter der Abkürzung AF-CARE (AF = „atrial fibrillation“) zusammengefasst und folgend aufgeschlüsselt (Abb. 1).

Abb. 1: Der AF-CARE-Ansatz der ESC-Pocketguidelines Version 2024 der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie4

C – Management von Komorbiditäten und kardiovaskulären Risikofaktoren (CVRF)

Das Ziel hierbei ist es, Vorhofflimmern zu verhindern sowie dessen Fortschreiten und unerwünschte Folgen zu reduzieren. Hierzu werden die wichtigsten Komorbiditäten Hypertonie, Herzinsuffizienz, Übergewicht oder Adipositas, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität und Diabetes mellitus als Klasse I hervorgehoben.

A – Vermeidung von Schlaganfällen und Thromboembolien

Eine orale Antikoagulation (OAK) wird bei einem CHA2DS2-VA-Score von ≥2 mit einer Klasse I empfohlen, während bei einem Score von 1 eine Klasse-IIa-Empfehlung vorliegt. Der CHA2DS2-VA-Score ersetzt den bisherigen CHA2DS2-VASc-Score, somit werden Unterschiede bezüglich des Geschlechts nicht mehr berücksichtigt. Sofern keine länderspezifischen validierten Scores vorhanden sind, soll dieser zur Risikostratifizierung angewendet werden. Blutungs-Scores sollen ebenfalls nicht mehr herangezogen werden.

Direkte orale Antikoagulanzien (DOAK) sind – mit Ausnahme von Patient:innen mit mechanischem Klappenersatz oder Mitralstenose – den Vitamin-K-Antagonisten vorzuziehen. Patient:innen mit Amyloidose und hypertropher Kardiomyopathie (HCM) erhalten in jedem Fall eine orale Antikoagulation. Auch wenn auf die Verwendung standardisierter Risiko-Scores verzichtet wird, bleibt die individuelle Abschätzung des Blutungsrisikos weiterhin essenziell. Bei Patient:innen, die sich einer Herzoperation unterziehen, wird nun empfohlen, eine chirurgische Entfernung der Herzohren routinemäßig ebenfalls durchzuführen. Die Kombination von OAK und Plättchenhemmern ist möglichst zu vermeiden, außer nach einem akuten vaskulären Event oder übergangsweise als Therapie vor einer Operation.

R – Symptomreduktion durch Frequenz- und Rhythmuskontrolle

Zeigt sich ein:e Patient:in unter Vorhofflimmern hämodynamisch stabil, sollte schrittweise das AF-CARE-Schema durchgegangen werden. Dabei sind die Notwendigkeit einer OAK, das Vorliegen von Komorbiditäten sowie die weitere Behandlungsstrategie zu klären. Gemeinsam mit den Patient:innen sollen Vor- und Nachteile der beiden Therapieansätze – Frequenz- vs. Rhythmuskontrolle – sowie potenzielle Risiken besprochen werden:

-

Frequenzkontrolle erfolgt initial mit Betablockern, Digitoxin oder Diltiazem/Verapamil – unter Beachtung der linksventrikulären Auswurffraktion.

-

Rhythmuskontrolle kann medikamentös oder elektrisch erfolgen. Liegt die Dauer des Vorhofflimmerns unter 24 Stunden, sind eine Kardioversion ohne OAK und transösophageale Echokardiografie (TEE) möglich; andernfalls ist eine TEE zum Thrombusausschluss erforderlich. Bei hämodynamischer Instabilität ist die elektrische der medikamentösen Kardioversion vorzuziehen.

-

Katheterablation wird laut den 2024er-Leitlinien bei symptomatischem paroxysmalem Vorhofflimmern erstmals als First-Line-Therapie mit einer Klasse-I-Empfehlung empfohlen. Die Ablation ist zudem bei Patient:innen mit Tachymyopathie eine Klasse-I-Indikation. Darüber hinaus wird sie bei Patient:innen mit paroxysmalem oder persistierendem Vorhofflimmern empfohlen, die auf antiarrhythmische Medikation nicht ansprechen oder diese nicht vertragen. Es wird versucht, Symptome zu lindern, Rezidive zu reduzieren und einer Progression der Rhythmusstörung entgegenzuwirken.

Endoskopische und hybride chirurgische Verfahren wurden für Patient:innen mit paroxysmalem Vorhofflimmern auf Klasse IIb zurückgestuft. Bei symptomatischem persistierendem Vorhofflimmern hingegen erhielten sie eine Aufwertung auf Klasse IIa. Die Bedeutung der interdisziplinären Teamentscheidung wird dabei erneut betont. Zudem wurden klar strukturierte Behandlungspfade für die unterschiedlichen AF-Formen (de novo, paroxysmal, persistierend, permanent) nach dem CARE-Prinzip definiert.

E – Evaluierung und Reevaluierung

Die Erhebung von Komorbiditäten und Risikofaktoren, die den Verlauf und die Therapie des Vorhofflimmerns beeinflussen können, bildet den Ausgangspunkt jeder Behandlung. Dabei steht die individuelle Anamnese im Mittelpunkt, um ein möglichst umfassendes Bild der Patient:innen zu erhalten. Das subjektive Befinden im Zusammenhang mit dem Vorhofflimmern sollte regelmäßig erneut bewertet werden: zuerst 6 Monate nach Erstbegutachtung, danach mindestens einmal jährlich sowie individuell je nach klinischem Verlauf und nach therapeutischen Anpassungen. Ziel der Behandlung ist es, das Fortschreiten der Rhythmusstörung zu verhindern, die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern und das Risiko für Komplikationen zu minimieren.1

Literatur:

1 Van Gelder IC et al.: 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2024; 29; 45(36): 3314-414 2 Staerk L et al.: Lifetime risk of atrial fibrillation according to optimal, borderline, or elevated levels of risk factors: cohort study based on longitudinal data from the Framingham Heart Study. BMJ 2018; doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k1453 3 Walli-Attaei M et al.: Health-related quality of life and healthcare costs of symptoms and cardiovascular disease events in patients with atrial fibrillation: a longitudinal analysis of 27 countries from the EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation general long-term registry. Europace 2024; 26(6): euae146 4 Pocket-Leitlinie: Vorhofflimmern (Version 2024) [Internet]. [cited 2025 Jun 3]. Available from: https://leitlinien.dgk.org/2025/pocket-leitlinie-vorhofflimmern-version-2024/

Das könnte Sie auch interessieren:

Genderunterschiede in kardiopsycho-somatischer Rehabilitation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lt. dem österreichischen Frauengesundheitsbericht 2022 die häufigste Todesursache bei Frauen. Zudem berichtet das weibliche Geschlecht häufiger über ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...