Bempedoinsäure: CLEAR-Outcomes-Studie zeigt kardiovaskuläre Risikoreduktion

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Lipidmanagement war eines der prominenten Themen der Jahrestagung des American College of Cardiology (ACC) in New Orleans. Eine schwierig zu behandelnde Gruppe stellen dabei statinintolerante Patienten dar. Nun wurde mit dem CLEAR-Outcomes-Trial gezeigt, dass für diese mit Bempedoinsäure eine therapeutische Option mit einer günstigen Wirkung auf die Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse zur Verfügung steht.

Keypoints

-

CLEAR-Outcomes-Studie: Bempedoinsäure senkt kardiovaskuläres Risiko bei statinintoleranten Patienten

-

SAMSON-, StainWise-Studie: Vergleichbare Nebenwirkungen von Statin und Placebo lassen Patienten zu Statin zurückkehren.

-

National Lipid Association empfiehlt Nutzung von alternativen Therapien bei Statinintoleranz.

-

UK-Biobank-Studie: signifikant höhere LDL-C- und ApoB-Spiegel bei kohlenhydratreduzierter Diät als bei Standarddiät

Für Patienten mit Statinintoleranz ist es ein Problem, die empfohlenen Cholesterinwerte zu erreichen“, so Dr. Steven Nissen von der Cleveland Clinic in Ohio. Daher werden Alternativen zu Statinen zumindest für diese Gruppe der kardiovaskulären Risikopatienten benötigt. Bempedoinsäure senkt durch Hemmung der Cholesterinsynthese in der Leber das LDL-Cholesterin (LDL-C) und ist in Europa und den USA zur Behandlung der Hyperlipidämie zugelassen.1 Bempedoinsäure ist ein Inhibitor der Adenosintriphosphat-Citrat-Lyase (ACL) und wirkt im Vergleich zu Statinen, die das Enzym HMG-CoA-Reduktase hemmen, weiter „upstream“. Bempedoinsäure ist eine Prodrug, die in der Leber aktiviert wird und daher wenig Einfluss auf andere Organe nimmt.

In den Zulassungsstudien wurde Bempedoinsäure auch von statinintoleranten Patienten gut vertragen. Die Zulassung beruhte aber alleine auf der Reduktion des LDL-C, die in vier randomisierten, kontrollierten Studien sowohl in Monotherapie als auch in Kombination mit Statinen demonstriert werden konnte. Bis vor Kurzem lagen jedoch keine kardiovaskulären Endpunktstudien vor. Diese Lücke wurde nun mit der Präsentation und Publikation der Studie CLEAR-Outcomes im Rahmen einer „Late Breaking Trials Session“ auf der Jahrestagung 2023 des ACC geschlossen.

In die Studie wurden 13970 statinintolerante Patienten mit LDL-C ≥100mg/dl an 1250 Zentren in 32 Ländern eingeschlossen. Als statinintolerant galten Patienten, die entweder zwei Statine nicht vertragen hatten oder gegenüber einem Statin intolerant und nicht gewillt waren, ein anderes zu versuchen, bzw. vom behandelnden Arzt eine entsprechende Empfehlung erhalten hatten.

Signifikante Reduktion des kardiovaskulären Risikos

Die Behandlung erfolgte über 24 Monate mit 180mg Bempedoinsäure täglich bzw. Placebo. Primärer Endpunkt war ein Vier-Punkt-MACE (nicht tödlicher Myokardinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall, koronare Revaskularisation oder kardiovaskulärer Tod), sekundärer Endpunkt war ein Drei-Punkt-MACE (Myokardinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulärer Tod). Die Studie war Ereignis-getrieben mit dem Ziel 1620 Ereignisse in Zusammenhang mit dem primären Endpunkt und mindestens 810 Ereignisse im sekundären Endpunkt (Drei-Punkt-MACE und mindestens 24 Monaten Follow-up) zu erreichen. Das mediane Follow-up war 40,6 Monate.

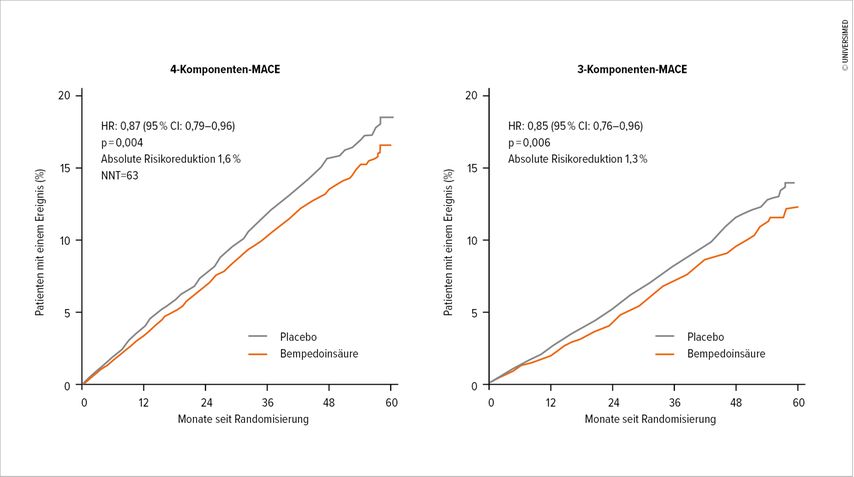

In der Verum-Gruppe wurde eine rasche Senkung des LDL-C in der Größenordnung von 20% beobachtet. Ebenso nahm der Entzündungsmarker hsCRP um rund 20% ab. CLEAR-Outcomes erreichte den primären Endpunkt mit einer Reduktion von Vier-Punkt-Mace um 13% (HR: 0,87 [95% CI: 0,79–0,96]; p=0,004)(Abb. 1). Dies entspricht einer absoluten Risikoreduktion (ARR) um 1,6% bzw. einer Number Needed to Treat (NNT) von 63 über 40 Monate. Der sekundäre Endpunkt wurde um 15% reduziert, entsprechend einer ARR um 1,3% (Abb. 1).

Abb. 1: CLEAR-Outcomes-Studie: primärer und sekundärer kardiovaskulärer Endpunkt (nach Nissen SE et al. 2023)2

Nissen unterstreicht, dass sich die Kurven für Verum und Placebo früh trennen und der Vorteil für Bempedoinsäure über den Verlauf des Follow-ups kontinuierlich zunimmt. Auch die als sekundäre Endpunkte ausgewerteten Komponenten des primären Endpunkts Myokardinfarkt und Revaskularisation waren signifikant reduziert, wobei die Risikoreduktionen mit 23% bzw. 19% noch deutlicher ausfielen. Hinsichtlich kardiovaskulärer Mortalität und Gesamtmortalität zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Bempedoinsäure wurde gut vertragen, die Abbruchraten lagen sowohl im Verum- als auch im Placeboarm bei 10%. Muskuläre Symptome traten bei 15% der Patienten in der Bempedoinsäure- und bei 15,4% der Patienten in der Placebogruppe auf. Das Diabetesrisiko war unter Bempedoinsäure nicht erhöht. Die Studie wurde zeitgleich mit der Präsentation im „New England Journal of Medicine“ publiziert.2

Statinintoleranz und Nocebo-Effekt

Statinintoleranz ist eine der Ursachen für die suboptimale Umsetzung der Leitlinienempfehlungen zur Kontrolle der Lipidwerte, wie Prof. Dr. Kausik Ray vom Imperial College London ausführte. Ray war Erstautor der DA-VINCI-Studie, die zeigte, dass in Europa nur 18% der Patienten in der kardiovaskulären Sekundärprävention die von der European Society of Cardiology (ESC) 2019 empfohlenen LDL-C-Werte tatsächlich erreichen. Was die Rolle der Statinintoleranz angeht, verweist Ray u.a. auf die Studie STOMP, die die Effekte von Statinen auf die Muskulatur prospektiv und kontrolliert untersuchte. Sie zeigte bei gesunden Probanden unter Atorvastatin geringe, aber signifikante Anstiege der Kreatinkinase (CK) sowie der Transaminasen, dabei aber keinen signifikanten Verlust an Muskelkraft. In der Statingruppe traten häufiger Muskelschmerzen auf und diese waren auch numerisch mit Verlust an Muskelkraft verbunden. Probanden über 55 Jahre in der Statingruppe zeigten auch eine Abnahme der täglichen Aktivität. Extreme Anstiege der CK waren selten.4

In der SAMSON-Studie wurde der Nocebo-Effekt einer (vermeintlichen) Statintherapie untersucht. Patienten, die eine Statintherapie wegen Unverträglichkeit abgebrochen hatten, erhielten im „Cross-over“-Design entweder Placebo, Atorvastatin oder keine Tabletten. Das Ergebnis waren deutlich mehr muskuläre Symptome sowohl unter Statin als auch mit Placebo, wobei zwischen Verum und Placebo kein Unterschied bestand. Die Hälfte der Probanden entschied sich dafür, die Statintherapie wieder aufzunehmen.5

In der StainWise-Studie wurde den umstrittenen kausalen Verbindungen zwischen Statinen und Muskelsymptomen nachgegangen. Dazu wurden 50 Patienten rekrutiert, die eine Statintherapie wegen Muskelsymptomen abgebrochen hatten oder das vorhatten. Die Patienten erhielten in sechs Zyklen von jeweils zwei Monaten verblindet entweder Atorvastatin 20mg oder Placebo. Am Ende jeder dieser Behandlungsphasen wurden Muskelsymptome abgefragt. Die Auswertung zeigte keine Unterschiede zwischen den Verum- und Placeboperioden. Abbrüche wegen unerträglicher Beschwerden erfolgten mit Placebo oder mit Atorvastatin gleich häufig (<10%). Zwei Drittel der Patienten, die die Studie beendeten, nahmen danach ihre Statintherapie wieder auf.

Ray betont, dass zur Statinintoleranz Fragen offen bleiben. So wurde STOMP in einer Population gesunder Probanden durchgeführt, daher ist nicht bekannt, ob sich die Resultate auf ältere, oftmals multimorbide Patienten übertragen lassen. Eine kleine Zahl von Patienten scheint tatsächlich unter Statintherapie Muskelschmerzen zu entwickeln. Dabei sei es aber unwahrscheinlich, dass das Statin die Ursache der Muskelschmerzen ist, so Ray. Die beste Methode, Patienten von einer neuerlichen Aufnahme der Therapie zu überzeugen, sei ein Placeboversuch, der in der Praxis aber nur schwer umsetzbar ist.

Interaktionen bedenken

Auch die National Lipid Association (NLA) gelangt zu dem Ergebnis, dass nur bei einer Minderheit der Betroffenen (nach Schätzungen ca. 10%) Beschwerden unter Statintherapie in kausalem Zusammenhang mit dem Statin stehen. Insgesamt dürften 1% bis 2% der Patienten unter Statintherapie Beschwerden entwickeln, die in kausalem Zusammenhang mit dem Statin stehen, wichtig ist auf diese Patienten nicht zu vergessen, so Prof. Dr. Barton Duell von der Oregon Health & Science University in Portland. Die NLA fasste den Evidenzstand kürzlich in einem Positionspapier zu „statin-associated muscle symptoms“ (SAMS) zusammen. Das Dokument geht auf individuelle Risikofaktoren für SAMS sowie mögliche Medikamenteninteraktionen ein, die zu SAMS führen können.7 Die NLA betont, dass ein Absetzen der Statintherapie mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko und erhöhter Mortalität assoziiert ist. Man habe heute, so Duell, die Möglichkeiten, auch ohne Statine exzellente Cholesterinwerte zu erreichen, und solle diese Optionen im Alltag auch nützen.

Nicht optimal sind extrem kohlenhydratreduzierte Diäten, wie eine im Rahmen des ACC 23 vorgestellte Kohortenstudie zeigte, die die Wirkung solcher Diäten auf den LDL-C-Spiegel und auf kardiovaskuläre Endpunkte zeigte. Auf Basis der UK-Biobank konnten Daten von mehr als 500000 Probanden erfasst werden, von denen 355 Personen unter „Low carb“-Diät und 1220 Kontrollen ausgewertet wurden. Die Studie zeigte bei kohlenhydratreduzierter Diät signifikant höhere LDL-C- und ApoB-Spiegel als bei Standarddiät. Dies schlug sich in einer Verdoppelung des kardiovaskulären Risikos nieder. Ein besonders ungünstiges Risikoprofil zeigten Personen mit sehr hohen LDL-C-Werten unter kohlenhydratreduzierter Diät.8

Quelle:

Jahrestagung des American College of Cardiology, 4.–6. März 2023, New Orleans (USA)

Literatur:

1 Fachinformation Nilemdo 2 Nissen SE et al.: Bempedoic acid and cardiovascular outcomes in atatin-intolerant patients. N Engl J Med 2023: doi: 10.1056 3 Ray KK et al.: EU-wide cross-sectional observational study of lipid-modifying therapy use in secondary and primary care: The DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol 2021; 28(11): 1279-89 4 Parker BA et al.: Effect of statins on skeletal muscle function. Circulation 2013; 127(1): 96-103 5Wood FA et al.: N-of-1 trial of a statin, placebo or no treatment to assess side effects. N Engl J Med 2020; 383(22): 2182-4 6 Herrett E et al.: Statin treatment and muscle symptoms: Series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. BMJ 2021; 372: n135 7 Warden BA et al.: Assessment and management of statin-associated muscle symptoms (SAMS): A clinical perspective from the National Lipid Association. J Clin Lipidol 2023; 17(1): 19-39 8 Iatan I: Association of a low-carbohydrate high-fat (ketogenic) diet with plasma lipid levels and cardiovascular risk in a population-based cohort.Präsentiert im Rahmen der Jahrestagung des ACC 2023

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern

Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, ...