Arterielle Hypertonie – Update 2022

Autor: Priv.-Doz. Dr. Thomas Weber

Kardiologische Abteilung

Klinikum Wels-Grieskirchen

Past-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie

E-Mail: Thomas.Weber@klinikum-wegr.at

Die vorliegende Übersicht behandelt in aller Kürze wichtige Aspekte der Diagnostik und Behandlung des erhöhten Blutdrucks. Ausführliche Darstellungen sind im Blutdruckkonsens Österreich 2019 zu finden, bei dem unter Federführung der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie insgesamt 13 österreichische Fachgesellschaften und 42 Autoren gemeinsame Empfehlungen für das Management von Bluthochdruck verfasst haben.

Keypoints

-

In jedem Fall sollen „Out-of-Office“-Blutdruckmessungen durchgeführt werden.

-

Ein Screening auf Hypertonie-assoziierte Organschäden lohnt sich.

-

Antihypertensive Therapie bedeutet meist von Anfang an Kombinationstherapie.

-

Blutdruckzielwerte von 130/70–79mmHg sollten bei den meisten Patienten angestrebt werden.

Gerade vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, die eine Bündelung der medizinischen Ressourcen auf ein enormes weltweites Gesundheitsproblem erforderlich machte (und macht), ist es wichtig, chronische Erkrankungen nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Wie Untersuchungen des Excellence-Centres- Netzwerks der European Society of Hypertension belegen, ist das ohnehin schon passiert.1Auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die wichtigste Todesursacheund Bluthochdruck der wichtigste Risikofaktor für vorzeitige Sterblichkeit und Leben mit Behinderung.

Diagnostische Aspekte

Blutdruckmessen

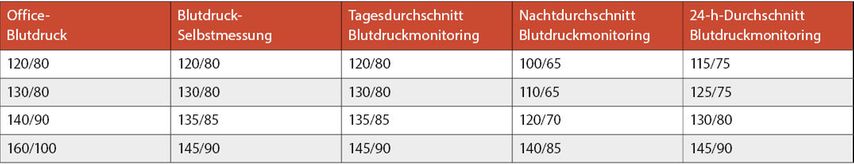

In allen Empfehlungen besteht Konsens, dass die Arztmessung („Office-Messung“) unbedingt durch 24-Stunden-Blutdruckmessung zur initialen Diagnosesicherung und bei Unklarheiten sowie Blutdruckselbstmessung zur langfristigen Therapieüberwachung („Out-of-office-Messung“) ergänzt werden muss, um eine vernünftige Idee über das individuelle Blutdruckniveau zu bekommen. Die vor wenigen Jahren neu eingeführte „automatische Office-Blutdruckmessung“, d.h. eine Messung ohne Anwesenheit von medizinischem Personal, um den Weißkitteleffekt zu vermeiden, ist eine Qualitätsverbesserung, kann die „Out-of-office-Messung“ aber nicht ersetzen. Die Blutdruckmessung muss standardisiert durchgeführt werden, was unter anderem eine entsprechende Schulung für die Selbstmessung und die Verwendung validierter Blutdruckmessgeräte (siehe https://www.stridebp.org ) erfordert. Bekanntermaßen ergeben verschiedene Blutdruckmessverfahren unterschiedliche Werte, und sie haben daher unterschiedliche Normalwerte (Tab.1).

Tab. 1: Blutdruckwerte mit verschiedenen Messverfahren mit hervorgehobener Grenze zwischen normalem und erhöhtem Blutdruck

Blutdruck und Begleiterkrankungen

Hypertonie tritt selten isoliert auf, viel häufiger in Kombination mit anderen modifizierbaren (Rauchen, Übergewicht, Hyperlipidämie, Diabetes) und nichtmodifizierbaren (Alter, genetischer Hintergrund) kardiovaskulären Risikofaktoren. Dies gilt auch umgekehrt, so sind die meisten Patienten mit Typ-2-Diabetes und/oder chronischer Niereninsuffizienz hypertensiv. Das globale kardiovaskuläre Risiko steigt mit der Anzahl an Risikofaktoren an. Zur Risikoeinschätzung können – wie in der Primärprävention allgemein üblich – Risikoscores verwendet werden, die diese Begleiterkrankungen einbeziehen (z.B. SCORE 2).2

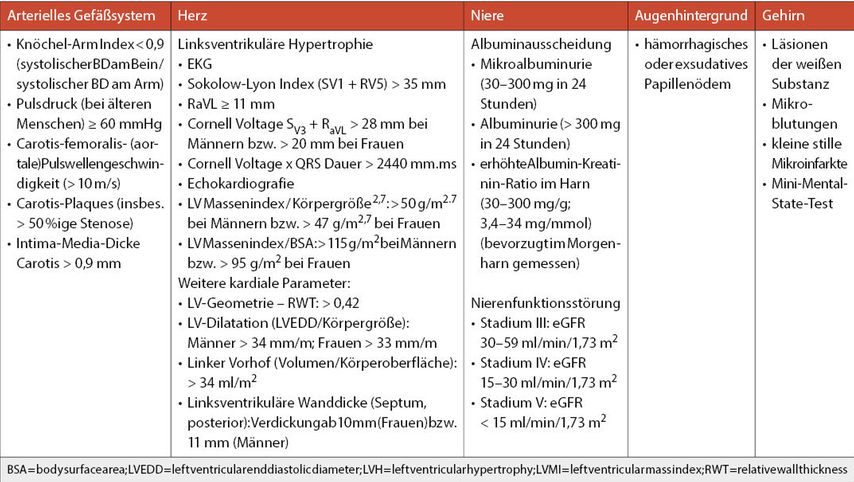

Blutdruckassoziierte Organschäden (OS)

Sie sind per definitionem asymptomatisch und müssen somit aktiv gesucht werden. Sie stellen die Verbindung zwischen einer alleinigen Blutdruckerhöhung und klinischen Erkrankungen (Herzinsuffizienz, Schlaganfall, …) dar. Eine wichtige Rolle spielt das Screening auf OS bei Personen mit niedrigem oder intermediärem kardiovaskulärem Risiko, basierend auf den klassischen Risikofaktoren (SCORE 2). Hier bewirkt das Vorliegen von OS eine Reklassifizierung (niedriges > intermediäres bzw. intermediäres > hohes kardiovaskuläres Risiko). In diesen Fällen kann die Gefahr klinischer Erkrankungen bei rechtzeitiger und konsequenter antihypertensiver Behandlung deutlich verringert werden. Die wichtigsten Hypertonie-assoziierten OS werden in Tab.2 angeführt.

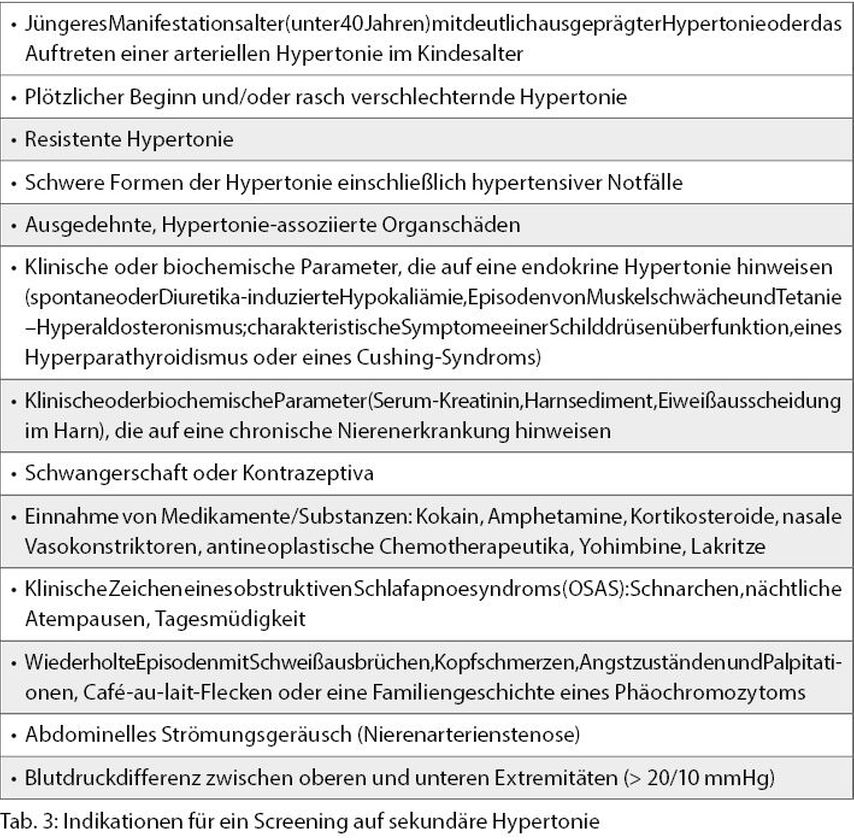

Screening auf sekundäre Hypertonie

Grundsätzlich ist das Vorkommen einer sekundären Hypertonie nicht allzu häufig, und es muss nicht in jedem Fall nach einer solchen gefahndet werden. Tabelle 3 zeigt klinische Bilder, bei denen an das Vorliegen einer sekundären Hypertonie gedacht werden sollte.

Therapeutische Aspekte

Zielblutdruck

Mehrere Studien und Metaanalysen der letzten Jahre haben übereinstimmend gezeigt, dass sich die Therapieziele einer medikamentösen antihypertensiven Behandlung langsam an den epidemiologisch günstigsten Blutdruck (i.e. <115/<70mmHg) annähern, wenngleich diese Ziele (noch) nicht gelten. Das Ziel <140/90mmHg ist aber auch nicht mehr aktuell. Die Empfehlung für den systolischen Blutdruck lautet derzeit: Das Blutdruckziel liegt zwischen 130 und 139mmHg (eher bei 130 mmHg) in der allgemeinen, nichtdiabetischen, hypertensiven Population. Eine weitere Blutdrucksenkung auf 120–129mmHg kann das kardiovaskuläre Risiko weiter vermindern und soll bei guter Verträglichkeit angestrebt werden, muss aber gegen vermehrte Nebenwirkungen und das Risiko für das Absetzen der Therapie wegen Nebenwirkungen abgewogen werden. Die Empfehlung für den diastolischen Blutdruck lautet derzeit: Das Blutdruckziel liegt zwischen 70 und 79mmHg. Bei älteren Patienten ist aufgrund einer zunehmenden Steifigkeit der Aorta die isolierte systolische Hypertonie die häufigste Hypertonieform. Bei diesen Patienten ist die prognostische Bedeutung des diastolischen Blutdrucks dann umgekehrt, d.h. ein niedrigerer diastolischer Blutdruck ist mit einer Zunahme an kardiovaskulären Ereignissen assoziiert. Es ist offensichtlich, dass für diese Patienten kein diastolisches Blutdruckziel angegeben werden kann.

Da bisher keine Therapiestudie primär auf „Out-of-Office“-Blutdruckwerte fokussiert hat, muss man bezüglich der „Out-of-Office“-Blutdruckzielwerte extrapolieren. Bei behandelten Patienten entspricht ein systolischer „Office“-Blutdruck von 130mmHg etwa einem 24-Stunden-Durchschnitt von 125mmHg und einem Durchschnitt in der Selbstmessung von unter 130mmHg.

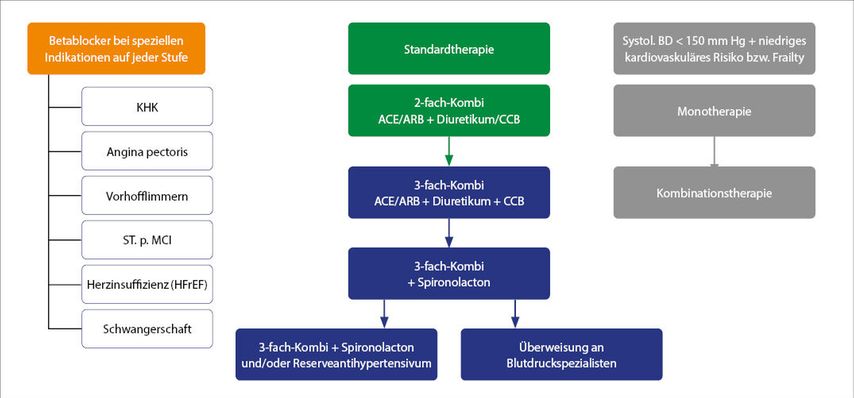

Abb. 1: Medikamentöse antihypertensive Therapie bei Patienten mit unkomplizierter Hypertonie: Der Algorithmus ist auch für die meisten Patienten mit Hypertonie-assoziierten Organschäden, zerebrovaskulären Erkrankungen, Diabetes und pAVK anwendbar. Betablocker werden bei spezifischen Indikationen auf jeder Stufe eingesetzt. (Adaptiert nach Weber T et al.: Journal für Hypertonie 2020)

Medikamentöse antihypertensive Therapie

In früheren Empfehlungen wurde nur bei deutlich erhöhtem Blutdruck eine initiale medikamentöse Kombinationstherapie empfohlen. In mehreren seither publizierten Studien zeigte sich, dass eine initiale Kombinationstherapie eine raschere, verlässlichere und gleich nebenwirkungsarme Blutdrucksenkung und ein rascheres Erreichen der Blutdruckzielwerte ermöglicht. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Verdoppelung der Dosis eines Antihypertensivums nur eine relativ geringe zusätzliche Blutdrucksenkung bringt, aber eine Zunahme an Nebenwirkungen. Die Kombination zweier Antihypertensivaklassen hingegen ist additiv wirksam. Auch die Rate an Therapieabbrüchen ist reduziert, ebenso die „therapeutic inertia“, d.h. die unveränderte Fortführung einer bestehenden Therapie trotz insuffizienter Blutdruckkontrolle. Die Monotherapie hat somit nach derzeitiger Datenlage eine untergeordnete Rolle und soll nur bei Patienten mit niedrigem Risikoprofil und systolischen Blutdruckwerten <150mmHg als Initialtherapie angewendet werden oder wenn eine langsame Blutdrucksenkung empfehlenswert erscheint, z.B. bei hochbetagten Patienten (Abb.1). Um die Adhärenz zu verbessern, empfiehlt sich die Gabe von Fixkombinationspräparaten, die 2 bzw. 3 Substanzen in 1 Tablette vereinen. Ist mit einer 3-fach-Kombination der Zielblutdruck nicht erreichbar, so sollte ein Aldosteronantagonist hinzugefügt werden. Weitere Möglichkeiten sind ein Alphablocker, ein zentral wirksames Antihypertensivum (Clonidin, Alpha-Methyldopa; Moxonidin, Rilmenidin), ein Betablocker, ein Schleifendiuretikum (besonders bei GFR <45ml/min) oder ein anderes Antihypertensivum (Urapidil, Minoxidil). Der Blutdruckkonsens ist kostenlos und elektronisch verfügbar unter:

-

Langversion: Wiener Klinische Wochenschrift 2019; 131(6): 489-590

-

Kurzfassung: Journal für Hypertonie 2020; 24: 6-32; https://www.hochdruckliga.at/aktuelles/oesterreichischer-blutdruckkonsens-2019/ oder unter https://www.kup.at/journals/inhalt/1952.html .

Quelle:

Artikel nach Weber T et al.: Österreichischer Blutdruckkonsens 2019 – Kurzfassung. J Hypertonie 2020; 24: 6-33

Literatur:

1 Weber et al.: Covid-19 associated reduction in hypertension-related diagnostic and therapeutic procedures in Excellence Centers of the European Society of Hypertension. Blood Press 2022; 31(1): 71-9 2 Visseren FLJ et al.: 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2021; 42(34): 3227-337

Das könnte Sie auch interessieren:

Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist

Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...