Neues zu Hepatitis und Fettleber

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das jährliche Liver Meeting der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) war geprägt von kleinen Forschritten bei zahlreichen hepatologischen Herausforderungen. Nach wie vor bleibt die funktionelle Heilung bei Hepatitis B ein schwer erreichbares Ziel und nach wie vor scheitern Versuche, eine spezifische Therapie für NAFLD/NASH zu entwickeln. Dafür zeichnen sich Erleichterungen in der Diagnostik ab und auch für die letzten therapieresistenten HCV-Patienten werden wirksame antivirale Kombinationen gefunden.

Hepatitis B: keine therapeutischen Meilensteine in Sicht

In der Therapie der chronischen Hepatitis B stellt sich nach wie vor das Problem, dass das Erreichen einer funktionellen Heilung – also einer stabilen Kontrolle der Infektion durch das Immunsystem des Patienten – sehr selten erreicht wird und eine Elimination des Virus überhaupt nicht als realistisches Therapieziel betrachtet werden kann. Unterschiedliche Strategien zum Erreichen dieser Ziele werden diskutiert und beforscht.

Im Rahmen des Leber-Kongresses der American Association for the Study of Liver Diseases 2021 wurden mehrere Studien zu diesen Fragestellungen vorgestellt. Eine der erwähnten Strategien besteht darin, bei Patienten, die unter antiviraler Therapie mit Nukleosid- oder Nukleotidanaloga Hepatitis-B-e-Antigen(HBeAg)-Serokonversion erreichen und mehrere Jahre stabil bleiben, die Therapie abzusetzen. Dies produziert in der Regel einen entzündlichen Flare, der in weiterer Folge bei einem Teil der Patienten zu einer ausreichenden therapiefreien Kontrolle der Infektion oder sogar zur erwünschten Hepatitis-B-surface-Antigen(HBsAg)-Serokonversion führt. Der Nachteil liegt in der in Kauf genommenen akuten Hepatitis, die durchaus schwer verlaufen kann. Im Rahmen des AASLD-Kongresses wurde nun eine große retrospektive Kohortenstudie mit fast 1000 Patienten vorgestellt, von denen immerhin elf Prozent unter einer Leberzirrhose litten (was nach diversen Leitlinien eine Kontraindikation für ein Absetzen der Therapie darstellt). Die Erfolge blieben unter den Erwartungen. Nur 30–40% des Kollektivs zeigten nach mehr als einem Jahr noch Remission im Sinne verbesserter Leberwerte. Ein Verlust von HBsAg lag nach zwei Jahren bei vier und nach vier Jahren bei zehn Prozent der Patienten vor. Prädiktoren für ein langfristiges Ansprechen waren niedrige HBsAg-Spiegel sowie der HBV-Genotyp, was sich in einem besseren Ansprechen europäischer im Vergleich zu asiatischen Patienten äußerte.1

Neue Daten gibt es auch zur Impfung gegen Hepatitis B, konkret zu einem neuen Impfstoff, mit dem auch bei Erwachsenen eine zuverlässige Immunantwort erreicht werden soll, was mit den derzeit verfügbaren Vakzinen in vielen Fällen nicht gelingt. Nun wurde das auch bisher verwendete rekombinante HBsAG mit einem TLR-9-Agonisten als Adjuvans kombiniert. So wurden in der Phase III bei Erwachsenen (inklusive älterer und vorerkrankter Personen) Ansprechraten – im Sinne eines Nachweises von Anti-HBs-Antikörpern – in der Größenordnung von mehr als 90% erreicht. Die Vakzine ist seit 2021 in Europa zugelassen. Eine Substudie zeigt auch bei Patienten mit Lebererkrankungen gute Impferfolge.2

Bulevirtid bei Hepatitis D: mühsam, aber wirksam

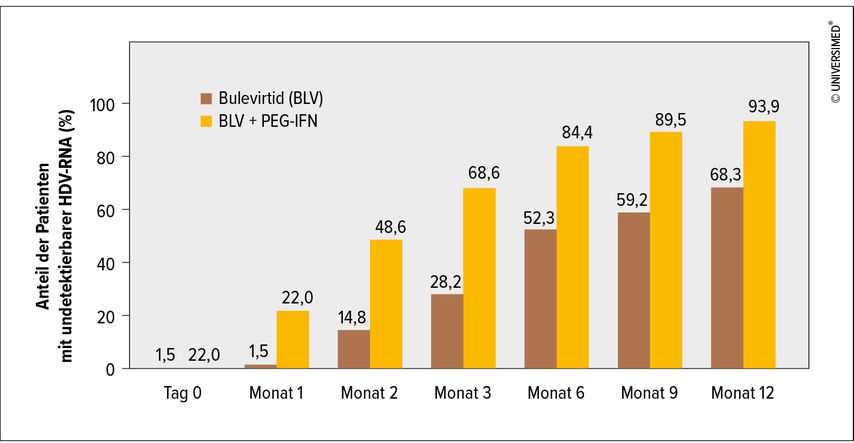

Ein zusätzliches Problem im Umgang mit der Hepatitis B ist das Hepatitis-D-Virus, ein RNA-Virus, das sich innerhalb der Hülle von HBV ausbreitet. Seit etwa einem Jahr steht mit Bulevirtid eine Therapie zur Verfügung. Die Wirkung beruht auf einer Blockade des Eindringens der Viren in Hepatozyten. Der Nachteil liegt in der mühsamen Anwendung, da Bulevirtid täglich s.c. gespritzt werden muss. Im Rahmen des AASLD-Kongresses wurden nun die Ergebnisse einer Real-World-Studie präsentiert, die evaluieren sollte, wie weit die Ergebnisse klinischer Studien unter Alltagsbedingungen replizierbar sind. Dabei handelt es sich um Patienten aus dem französischen Early-Access-Programm, da die Phase III nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Die Auswertung zeigt über ein Jahr eine zunehmend besser werdende Kontrolle der Infektion. Dabei erwies sich die Kombination mit Interferon im Vergleich zur Monotherapie als besser wirksam im Hinblick auf eine Absenkung der Viruslast (Abb. 1). Allerdings stiegen unter Interferon die Transaminasen geringfügig an und ALT-Normalisierung wurde seltener erreicht, woraus sich ein Zielkonflikt ergeben kann. Darüber hinaus war die Verträglichkeit ohne Interferon deutlich besser.3 Auch aus der Phase III gibt es neue Ergebnisse. In einer Biopsie-Substudie konnte ein Rückgang des Delta-Antigens in der Leber gezeigt werden.4

Abb. 1: Wirksamkeit von Bulevirtid bei Hepatitis D: Monotherapie vs. Bulevirtid in Kombination mit PEG-IFN2a (modifiziert nach De Ledighan V et al. 2021)3

NAFLD/NASH

Neuer Score zur Risikoeinschätzung

Eines der zentralen Themen der AASLD-Konferenz war die nicht alkoholische Fettlebererkrankung, die allein wegen ihrer Häufigkeit eine der zentralen Herausforderungen in der Hepatologie darstellt. Intensiv geforscht wird an nicht invasiven Biomarkern, die eine Progression der Erkrankung zur Fettleberhepatitis (NASH) und zur Fibrose anzeigen. Auf dieser Basis kann die Zuweisung zum Hepatologen vorgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde ein Tool präsentiert, mit dem im Rahmen der Primärversorgung diese Risiken ausgeschlossen werden können. Der „steatosis-associated fibrosis estimator“ (SAFE) beruht auf leicht verfügbaren Laborparametern und Anamnese und soll einen Ausschluss von Patienten mit hohem Fibroserisiko ermöglichen. Der Score wurde in Stanford an einer gemischten Kohorte biopsierter NASH-Patienten entwickelt, von denen rund die Hälfte nicht von Steatose betroffen waren und die andere Hälfte Fibrose in unterschiedlichen Stadien zeigte. Der SAFE erlaubte, basierend auf Alter, BMI, Diabetesdiagnose, AST, ALT, Albumin und Thrombozyten, eine bessere Risikoabschätzung, als dies bislang mit anderen Scores möglich war. Diese Ergebnisse konnten in anderen Kohorten bestätigt werden. Unter anderem zeigte die Anwendung auf die NHANES-III-Kohorte eine starke Assoziation mit der Langzeitprognose.5 Der SAFE-Kalkulator ist im Internet verfügbar,6 die prospektive Validierung steht allerdings noch aus.

Stellenwert von Diäten

Im Management von NAFLD/NASH kommt der Ernährung und der Gewichtsreduktion hohe Bedeutung zu, wobei vor und Nachteile bestimmter Diäten nach wie vor in Diskussion sind. Nun wurde eine spanische Studie vorgestellt, die eine kalorienreduzierte mediterrane Diät mit einer kalorien- und fettreduzierten Diät verglich. Über drei Monate wurde in beiden Armen eine vergleichbare Gewichtsreduktion erzielt, wobei sich die Leberparameter unter der mediterranen Diät besser entwickelten. Biopsien wurden keine durchgeführt.7

Medikamentöse Therapien: keine bahnbrechenden Ergebnisse

Hinsichtlich der medikamentösen Therapien häufen sich die negativen Studienergebnisse und abgebrochenen Entwicklungsprogramme. Die einzige Substanz mit einer positiven Zwischenauswertung in der Phase III ist derzeit die für die Zweitlinientherapie der primären biliären Cholangitis zugelassene Obeticholsäure.

Im Rahmen des Liver Meetings wurden teilweise erfreuliche Daten zu Aldafermin, einem FGF(„fibroblast growth factor“)19-Analogon, vorgestellt, die unter anderem eine Entfettung der Leber und Abheilung der NASH zeigen. Allerdings wurde der primäre Endpunkt einer dosisabhängigen Besserung der Fibrose verfehlt, was auch in diesem Fall das Ende des Entwicklungsprogramms bedeutete.8

Ähnlich erging es Pegbelfermin, einem Analogon des humanen FGF21. Auch hier zeigen die während der AASLD-Tagung präsentierten Studienergebnisse eine deutliche Reduktion des Leberfetts sowie eine Verbesserung von NASH oder Fibrose.9 Da auch hier keine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung zu erkennen war, wird die Substanz nicht weiterentwickelt.

Hepatitis C: weiter auf dem Weg zur Elimination

Die große hepatologische Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte war die hochwirksame medikamentöse Therapie der Hepatitis C. Hier bleibt noch das Ziel einer weltweiten Elimination des Virus zu erreichen. Die WHO hat dafür 2030 als Deadline ausgegeben und in einigen Ländern wurde das Ziel bereits erreicht. Im Rahmen der AASLD-Konferenz wurde nun eine Modellrechnung vorgestellt, die die Daten zu Ländern ohne verfügbare Zahlen aus den Daten der Nachbarländer extrapolierte. Die Auswertung zeigte einerseits eine weltweite Abnahme der Prävalenz, andererseits aber auch eine mit deutlich über 50 Millionen nach wie vor sehr hohe Zahl an Infizierten. Als problematische Länder gelten China, Russland, Pakistan, Indien und Ägypten, auf die mehr als die Hälfte der aktuellen Fälle entfallen, wobei Ägypten in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht hat.10

Dass eine erfolgreiche Behandlung praktisch aller Patientengruppen heute möglich ist, zeigen beispielsweise Daten aus einer Kohorte in San Francisco mit hohen Heilungsraten bei Patienten mit sehr schwierigen sozialen Faktoren wie i.v. Drogenkonsum und Obdachlosigkeit. Immer seltener sind Zweit- und Drittlinientherapien erforderlich. Selbst bei Patienten, bei denen mit der Rescue-Kombination Sofosbuvir, Velpatasvir und Voxilaprevir kein komplettes virologisches Ansprechen erlangt werden konnte, wurde dieses Ziel in einer US-Kohorte mit der Kombination Sofosbuvir, Glecaprevir, Pibrentasvir und Ribavirin zu 100% erreicht.11

Literatur:

1 Hirode G et al.: AASLD 2021; PS #22 2 McKoy K et al.: AASLD 2021; PS #24 3 De Ledighen V et al.: AASLD 2021; PS #21 4 Allweiss L et al.: AASLD 2021; Abstract #223 5 Sripongpun P et al.: AASLD 2021; PS #10 6 https://medcalculators.stanford.edu/safe ; zuletzt aufgerufen am 7.2.2022 7 Martin F et al.: AASLD 2021; PS #2226 8 Harrison S et al.: AASLD 2021; Plenary Clinical 9 Loomba R et al.: AASLD 2021; LO #5 10 Blach S et al.: AASLD 2021; Abstract #100 11 Saxena V et al.: AASLD 2021; Abstract #98

Das könnte Sie auch interessieren:

Hepatitis-A-Ausbrüche in den USA

Zwischen 2016 und 2022 kam es in den USA zu einer unerwarteten Häufung von Hepatitis-A-Ausbrüchen. Besonders betroffen waren sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit ...

Neues aus der Welt der Hepatologie

Kürzlich wurden Arbeiten zu den Risiken nach TIPS-Implantation veröffentlicht und eine neue S3-Leitlinie zu autoimmunen Lebererkrankungen steht nun zur Verfügung. Aktuelles gibt es aber ...

Tumoren der Leber und der Gallenwege

Die Inzidenz von malignen Lebertumoren ist in den vergangenen Jahrzehnten weltweit angestiegen.1 In der westlichen Welt sind Leberfibrosen und -zirrhosen aufgrund von chronischen HCV/HBV ...