Was ist in der gynäkologischen Praxis relevant?

Autor:

Dr. Jörg Klengel

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

Kompetenzpartner des Endometriosezentrums Stufe III der Universitätsklinik Carl Gustav Carus Dresden

Ärztehaus Dresden – Niedersedlitz

Dresden

E-Mail: praxis.dr.klengel@web.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Endometriose ist eine Erkrankung, bei der es zur Ansiedelung von endometriumartigen Läsionen außerhalb der Gebärmutterhöhle kommt. Die genaue Prävalenz der Endometriose ist unbekannt. Schätzungen gehen von 4–10% der weiblichen Bevölkerung aus. Es ist erforderlich, Maßnahmen zur Diagnostik und Therapie regelmäßig auf ihre Effizienz zu validieren und eventuelle Änderungen zeitnah in den Praxisalltag einfließen zu lassen.

Niedergelassene Frauenärzte begegnen Endometriosepatientinnen in ihrem Praxisalltag nicht nur im Rahmen einer Endometriosesprechstunde. Sie begegnen ihnen bei der Krebsvorsorgeuntersuchung unter Angabe von Beschwerden, in der Notfallsprechstunde, bei der Kinderwunschberatung, im Rahmen einer Sexualberatung oder in Kenntnis ihrer Erkrankung bei der Kontrazeptionsberatung. Bei all diesen Routinetätigkeiten werden sie mit Symptomen konfrontiert, die durchaus endometriosespezifisch sein können: Dysmenorrhö, Unterbauchschmerzen, Dyspareunie, Dyschezie, Dysurie und unerfüllter Kinderwunsch. Die Aufgabe besteht nun darin, Symptome zu erkennen, gegebenenfalls gezielt zu hinterfragen und einer Diagnose zuzuordnen, die bei Weitem nicht immer Endometriose heißen muss. Gerade die vielen Differenzialdiagnosen bei diesem „Chamäleon“ unter den gynäkologischen Erkrankungen macht diese Arbeit nicht leicht.

Worauf sollte bei der Diagnostik in der Praxis geachtet werden?

Unsere Patientinnen und insbesondere die von Endometriose Betroffenen in derAlterskohorte zwischen 14 und 49 Jahren gehören zu den aktivsten Social-Media-Nutzerinnen, (des-)informieren sich auf multiplen Kanälen und sind dort in der Bewertung ihrer bisherigen Erfahrungen mit ärztlichen Kollegen präsent. Bei einer unverändert langen Zeitspanne zwischen ersten Symptomen und der ersten Diagnosestellung von 7–10 Jahren sind manche Vorwürfe von Betroffenen nicht unberechtigt:

-

In der Adoleszenz wurde die Erkrankung nicht erkannt.

-

Bei Beschwerdezunahme wurde die Diagnostik verzögert.

-

Es erfolgte keine Rezidivprophylaxeund/oder ein Rezidiv wurde nicht erkannt.

-

Es erfolgte eine Therapie mit multiplen Operationen ohne fertilitätsmedizinisches Gesamtkonzept.

Vorteile einer speziellen App

In Bezug auf eine effektive Nutzung des Internets sollte auf eine relativ neue Form der Informationsgewinnung für Betroffene hingewiesen werden – die Endo-App. Dies ist eine von Gynäkologen, Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten und weiteren Spezialisten entworfene App, die seit Juli 2022 in Deutschland verfügbar und über ein Rezept vom behandelnden Arzt erhältlich ist. Dieses wird bei der Krankenkasse eingereicht und von dort erhalten die Betroffenen einen kostenlosen Aktivierungs-Code für die App. Durch die Mischung aus Symptom-Tagebuch sowie speziellen Übungen kann die Lebensqualität von Patientinnen verbessert werden. Hinzu kommt ein Endometriose-Tagebuch, in dem die Betroffene ihre Krankengeschichte aufschreiben kann. Das hilft auch zur Vorbereitung auf Arzttermine. Die Anwendung kann eine Therapie begleiten. Ein individueller SOS-Plan gibt den Patientinnen Hinweise, wie sie in akuten Schmerzsituationen Beschwerden lindern können.

Mehr als 19 Übungen, die Entspannungswege vermitteln können und zu mehr Lebensqualität führen, sind enthalten.

Worauf kommt es nun bei der Diagnosefindung in der Praxis an?

Grundbaustein ist eine symptombezogene Anamnese: Wann treten die Beschwerden auf?Zyklisch oder azyklisch?Wie ist die Schmerzintensität (möglichst in einer visuellen Analogskala abgebildet)? Hilfreich kann dabeiwiederum der kürzlich veröffentlichte Basis-Fragebogen der Arbeitsgemeinschaft Endometriose (AGEM) sein, der über deren Homepage kostenfrei heruntergeladen und der Patientin im Wartezimmer zum Ausfüllen ausgehändigt werden kann.

Bei der Bewertung des Nutzens eines Endometriose-Speicheltestes sind die Expertenmeinungen different. Zum einen wird die Möglichkeit begrüßt, die Erkrankung mit 97%iger Sicherheit ohne einen operativen Eingriff zu diagnostizieren, zum anderen werden die hohen Eigenkosten von ca. 800 Euro pro Test und die relativ kleine Fallzahl von 200 Anwenderinnen in der zugrunde liegenden Studie ebenso kritisiert wie die fehlende Aussagekraft des Tests bezüglich Lokalisation der Endometriose und Ausmaß der Erkrankung. Da eine rein diagnostische Laparoskopie heutzutage ohnehin obsolet ist, wird eine therapeutische endoskopische Operation mit Destruktion und Resektion der Herde einer alleinigen Testung oftmals vorgezogen.

Bei der gynäkologischen Inspektion sollten prinzipiell zweiblättrige Spekula genutzt werden, um insbesondere eine tief infiltrierende Scheiden-Douglas-Endometriose nicht zu übersehen.

Die Palpation hat grundsätzlich vaginal und rektal zu erfolgen. Bei Verdacht auf Blasen-, Harnleiter-oder Darmbeteiligung können bildgebende Verfahren zur weiteren Diagnostik eingesetzt werden: transvaginaler/transrektaler Ultraschall, Nierensonografie, ggf. MRT. Infolge dieser suffizienten Diagnostik kommen – und auch das ist neu – die ESHRE-Guidelines 2022 erstmals zu der Schlussfolgerung: „Die Laparoskopie gilt nicht länger als Goldstandard und wird nur noch bei Patientinnen mit negativer Bildgebung zur Diagnostik eingesetzt und/oder wenn eine empirische Behandlung nicht erfolgreich war.“1

In der Frauenarztpraxis fällt die Entscheidung über die konservative oder operative Behandlung

Ist die Diagnose einmal gestellt, gilt es, die Patientin einer individuell angepassten Therapie zuzuführen – primär medikamentös oder operativ und adjuvant medikamentös. Im Patientengespräch sollte eine Aufklärung über die Erkrankung und insbesondere über deren chronischen Verlauf mit gleichzeitiger Festlegung von Kontrollintervallen erfolgen, die abhängigvon der Schwere der Erkrankung sind, wobei die Kontrollenjedochmindestens halbjährlich stattfinden sollten. In einen individuellen Therapieplan müssen die aktuellen Leitlinien (Abb. 1) ebenso einfließen wie eine aktive Mitgestaltung vonseiten der Patientin und, wenn vorhanden, des Partners/der Partnerin. Eine schonungslose, umfassende Aufklärung über Risiken einer OP, insbesondere der Operation einer tief infiltrierenden Endometriose (TIE), aber auch über Nebenwirkungen der Medikamente verbessert in jedem Fall die Compliance. Der Patientin muss verdeutlicht werden, dass eine abgestimmte endokrine Therapie ein optimales Operationsergebnis langfristig erhalten kann. Schließlich ist ebenso eine wichtige Aufgabe des Therapeuten, durch eine suffiziente Schmerztherapie chronische Schmerzen unter Berücksichtigung somatischer und psychosomatischer Faktoren zu vermeiden.

Sollten frauenärztliche Kollegen hierbei an ihre Grenzen gelangen, stehen sowohl in Deutschland als auch in Österreich zahlreiche zertifizierte Endometriosezentren zur Verfügung, deren operative und oder interdisziplinäre Kompetenz nutzbar ist. So ist am Endometriosezentrum der Universitätsklinik in Dresden eine Spezialsprechstunde für psychosomatische Beschwerden ebenso integriert wie eine spezielle, auf die Erkrankung Endometriose abgestimmte Schmerzambulanz.

Konservative Therapie – was gibt es Neues?

Auf die bekannte hormonelle und nichthormonelle (Schmerz-)Therapie möchte ich hier nicht weiter eingehen. Erwähnenswert ist, dass immer noch die oralen Kontrazeptiva (OHK) und die intrauterinen Gestagenfreisetzungstherapeutika (IUD) bezüglich der Diagnose Endometriose „off label“ einzusetzen und somit auch nicht auf Kassenrezept zu verordnen sind. Dennoch werden sowohl OHK mit dem Gestagen Dienogest gern im Langzyklus zur Reduzierung einer Dysmenorrhö bei dann zu erwartender Amenorrhö eingesetzt als auch IUD – diese insbesondere bei Adenomyosis uteri oder tief infiltrierender Endometriose.

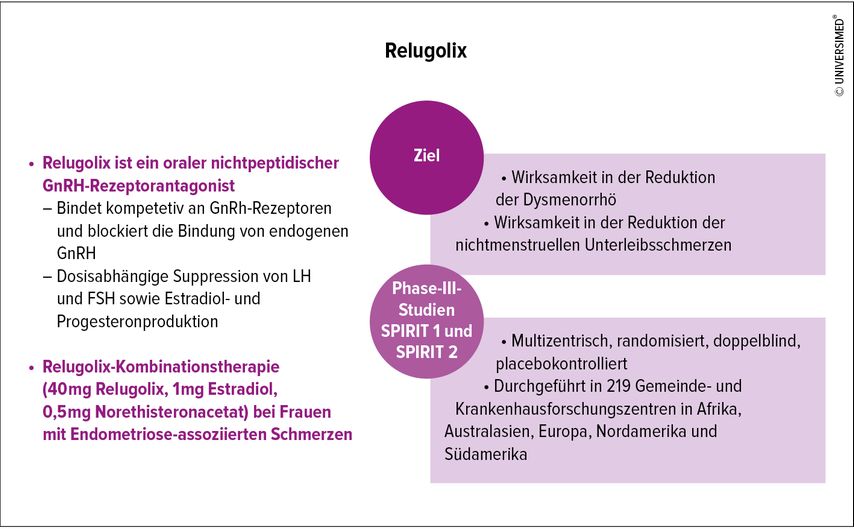

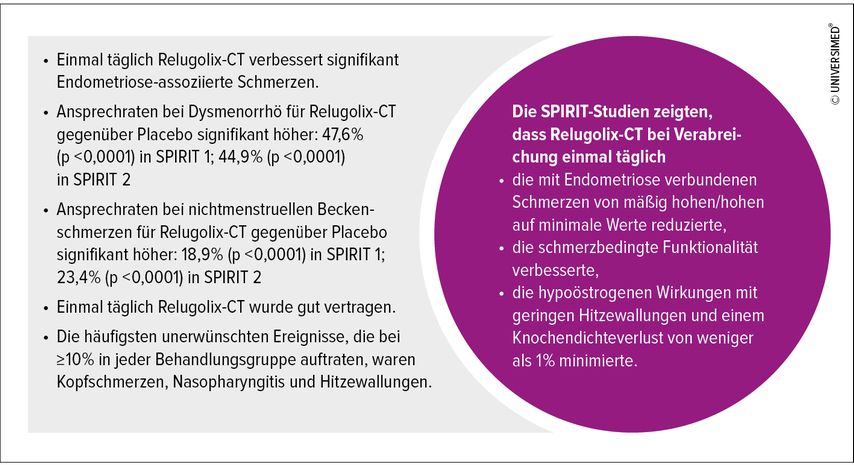

Ein weiteres interessantes Therapeutikum mit dem Wirkstoff Relugolix steht in den Startlöchern für eine Zulassung zur Endometriosetherapie und zur Ergänzung des hormonellen Therapieportfolios. Die Studienergebnisse wurden in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ kürzlich veröffentlicht. Wir kennen dieses Präparat bereits von der Myomtherapie bei symptomatischem Uterus myomatosus (Abb. 2, 3 und 4).

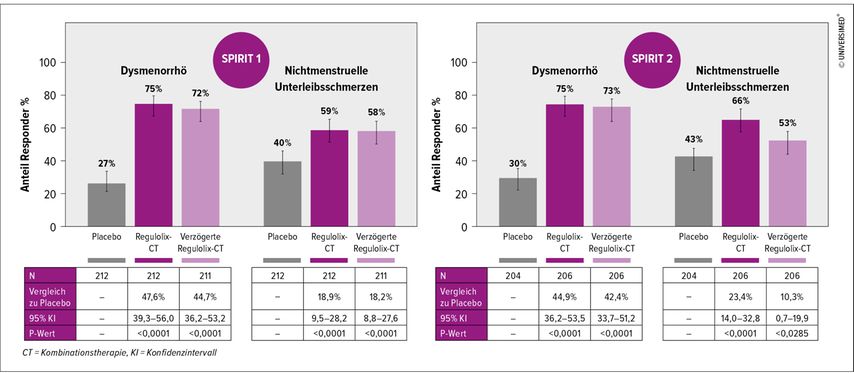

Abb. 3: Verbesserung von Dysmenorrhö und nichtmenstruellen Schmerzen. Nach Giudice LC et al.3 Fehlerbalken zeigen das 95%-Konfidenzintervall, Dysmenorrhö-Responder-Kriterien zum Zeitpunkt der Woche 24/Ende der Schmerzbeurteilungsperiode waren das Erreichen einer mittleren Verringerung der Dysmenorrhö-NRS-Werte von mindestens 2,8 Punkten und keine Erhöhung der Verwendung von analgetischen Medikamenten. Responder-Kriterien für nichtmenstruelle Beckenschmerzen in Woche 24/Ende der Schmerzbewertungsperiode waren das Erreichen einer mittleren Reduktion der NRS-Werte für nichtmenstruelle Beckenschmerzen von mindestens 2,1 Punkten und keine Zunahme der Verwendung von Analgetika

Alle medikamentösen Therapien, die derzeit für die Behandlung von Endometriose zugelassen sind, verhindern oder vermindern die Fruchtbarkeit und sind daher nicht hilfreich für eine Behandlung der Unfruchtbarkeit. Deswegen ist es wichtig, eine Kinderwunschbehandlung in Abhängigkeit von der Ausdehnung und der Lokalisation der Endometriose und von anderen Fertilitätsfaktoren vor einer (operativen) Therapie oder zeitnah nach einer operativen Sanierung der Endometriose zu beginnen.

Es wäre jetzt noch möglich, über eine Reihe weiterer aktueller Begriffe zu informieren, mit denen wir Frauenärzte in der täglichen Praxis konfrontiert werden – zum Beispiel: Was ist ein „Endobelly“ oder welchen Patientinnen können „Bumpi-Ringe“ helfen?Aber ich möchte die Leser auch anregen, Aktuelles zu Diagnostik und Therapie der Endometriose selbst ein wenig zu recherchieren.

Die Behandlung von Endometriosepatientinnen stellt zweifellos eine Herausforderung für jeden Arzt an seine fachliche, kommunikative und soziale Kompetenz dar. Leider wird in Deutschland die Komplexität der Diagnostik und Behandlung – Stichwort „Sprechmedizin“ – seit Jahrzehnten in unserem Gesundheits- und Honorierungssystem nicht ausreichend abgebildet.

Dennoch, und insbesondere weil eine erfolgreiche Therapie zufriedene Patientinnen hinterlässt, die mit unserer Hilfewieder mehr Lebensfreude, eine erfülltere Partnerschaft oder die Verwirklichung ihres Kinderwunsches erreichen konnten, kann jede Endometriosepatientin unseren beruflichen Alltag bereichern.

Literatur:

1 ESHRE Guideline Endometriosis 2022. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline.aspx ; zuletzt aufgerufen am 4.9.2023 2 S3-Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Endometriose. Stand August 2020. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-045l_S2k_Diagnostik_Therapie_Endometriose_2020-09.pdf ; zuletzt aufgerufen am 4.9.2023 3 Giudice LC et al.: Once daily oral relugolix combination therapy versus placebo in patients with endometriosis-associated pain: two replicate phase 3, randomised, double-blind, studies (SPIRIT 1 and 2) Lancet. 399, 2267-79 (2022)

Weitere Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Der frühe Ultraschall hat auch in Zeiten des NIPT nicht ausgedient

Beim Ersttrimesterscreening geht es bei Weitem nicht nur um Nackenfaltenmessung und die Wahrscheinlichkeitsberechnung für Trisomien. Auch rund 50% der schweren fetalen Fehlbildungen ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...

Was brauchen Mädchen für eine selbstbewusste Sexualität?

Die Entwicklung der eigenen Sexualität ist zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Manchen Mädchen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt zu ...