Hepatitis-C-Versorgungskaskaden von HIV-infizierten Personen in Österreich

Autorin:

MMag. Michaela Rappold

Austrian HIV Cohort Study Group

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie

Medizinische Universität Innsbruck

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

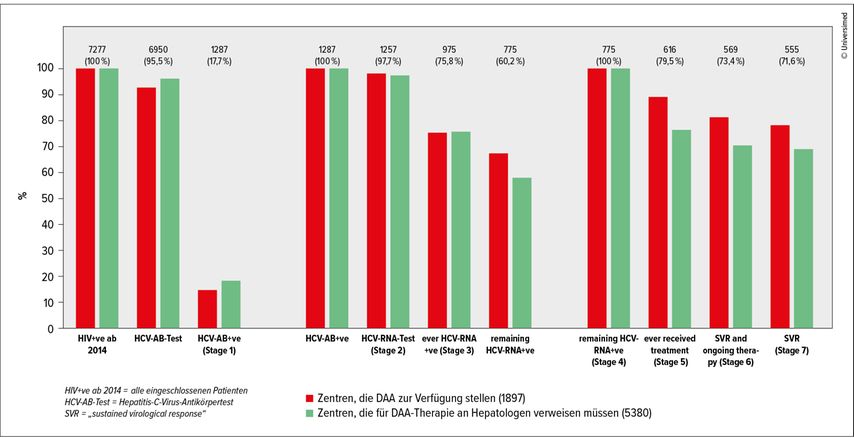

Direkt wirkende antivirale Medikamente (DAA) haben die Behandlung des Hepatitis-C-Virus (HCV) revolutioniert und eine Eliminierung des HCV bei HIV-koinfizierten Menschen in Westeuropa scheint greifbar. So wird eine Heilungsrate von 80% angestrebt. Durch die Beschreibung der HCV-Versorgungskaskade in der österreichischen HIV-Kohortenstudie können die einzelnen Schritte auf dem Weg dorthin beleuchtet und Unterschiede in der Bereitstellung von DAA ermittelt werden.

Keypoints

-

Direkt wirkende antivirale Medikamente (DAA) haben die Behandlung von HCV revolutioniert und die mögliche Eliminierung von HCV vorangetrieben.

-

Österreich ist auf einem guten Weg dorthin: 71,6% der HIV/HCV-Koinifizierten erreichen eine SVR („sustained virological response“).

-

Herausforderungen in der direkten DAA-Verabreichung: Der Zugang zu DAA korreliert stark mit Kliniken, die diese direkt verschreiben dürfen.

Die Eliminierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) bei HIV-infizierten Menschen in Westeuropa ist ein wichtiges Ziel der öffentlichen Gesundheit. 2016 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ziel gesetzt, das HCV zu eliminieren bzw. die Rate von Neu- und Folgeerkrankungen gegen null zu bringen.1 Dieses Ziel wurde durch den weitverbreiteten Einsatz von direkt wirkenden antiviralen Medikamenten (DAA) erheblich vorangetrieben und zeigt folglich, wie zentral die Verfügbarkeit von DAA für alle HIV/HCV-Koinfizierten ist.

In der EuroSIDA-Studie werden die Versorgungskaskaden verschiedener europäischer Regionen und Länder im Hinblick auf die Erreichung der WHO-Eliminierungsziele (90% der HCV-Infizierten zu diagnostizieren und 80% zu behandeln) verglichen, um einen Überblick über regionale Herausforderungen zu erhalten.2 In Osteuropa beispielsweise werden nur 78,1% der geschätzten HCV-Positiven diagnostiziert, im Vergleich zu 95% in den anderen Regionen. Mehr als 70% der geschätzten Anzahl chronisch Infizierter wurden in 7 von 21 Ländern geheilt. Die Heilungsrate reichte von 11,2% in Belarus bis 87,2% in Österreich. Österreich weist somit eine der höchsten Heilungsraten unter den europäischen Ländern auf, was auf eine sehr effektive Implementierung der Behandlung hinweist. Gleichzeitig sind noch einige Herausforderungen bei der breiten und gleichmäßigen Bereitstellung von DAA zu beachten, insbesondere durch Unterschiede in den verfügbaren Behandlungsstrukturen.

Die HCV-Versorgungskaskade in der AHIVCOS

Die Versorgungskaskade beschreibt alle wesentlichen Schritte, die von der Diagnose bis zur Heilung von HCV durchlaufen werden müssen, und kann genutzt werden, um den Fortschritt bei der Elimination der Krankheit zu bewerten, Lücken in der Versorgung/Betreuung von HIV/HCV-Koinfizierten zu ermitteln und Lösungsstrategien dafür zu entwickeln.

Die Österreichische HIV-Kohortenstudie (Austrian HIV Cohort Study; AHIVCOS) ist eine der zentralen wissenschaftlichen Initiativen zur Erfassung und Analyse von HIV-Infektionen in Österreich und deckt über 9 Behandlungszentren etwa 75% der in Österreich behandelten HIV-Patienten ab. Ziel der Studie ist es, Daten über die Epidemiologie, Behandlung und den Verlauf von HIV zu sammeln, um die Versorgung zu verbessern und die nationale Situation zu überwachen. Die Österreichische HIV-Kohortenstudie ermöglicht auch die Erfassung von Komorbiditäten und Koinfektionen, wie u.a. HCV, und liefert somit Daten über die Prävalenz, den Verlauf und die Behandlung von HCV bei HIV-infizierten Personen in Österreich.

In der Österreichischen HIV-Kohortenstudie wurde die HCV-Versorgungskaskade detailliert untersucht. So wurden zwischen 2014 und 2024 insgesamt 775 Personen mit chronischer Hepatitis C betreut. Allerdings dürfen nur 3 der 9 HIV-Kliniken, welche die AHIVCOS umfasst, direkt wirkende antivirale Mittel verschreiben, ohne ihre HIV/HCV-koinfizierten Patienten an Hepatologen zu überweisen. Neben der Beschreibung der Versorgungskaskade allgemein war ein großes Anliegen dieser Studie, zu evaluieren, ob sich diese Einschränkung negativ auf das HCV-Versorgungskontinuum auswirkt. Es wurden multivariable logistische Regressionsmodelle eingesetzt, um Faktoren zu ermitteln, die mit dem Einsatz von DAA in Verbindung stehen.

Stadien der Versorgungskaskade

In einem ersten Schritt wurden die einzelnen Stadien der Versorgungskaskade definiert, basierend auf jenen von Sarah Amele et al.:3

-

Stage 1/anti-HCV+ve: entweder Anti-HCV-positiver Test, HCV-RNA-positiver Test, HCV-Genotypisierung oder HCV-Behandlung

-

Stage 2/HCV-RNA tested: entweder HCV-RNA-getestet, HCV-Genotypisierung odereine HCV-Behandlung erhalten

-

Stage 3/Ever HCV-RNA+ve: entweder HCV-RNA-positiv getestet, HCV-Genotypisierung oder HCV-Behandlung erhalten

-

Stage 4/Remaining HCV-RNA+ve: HCV-RNA-positiv und keine spontane Clearance

-

Stage 5/Ever received treatment: Beginn einer HCV-Behandlung

-

Stage 6/Cured (=„sustained virological response“; SVR) and ongoing therapy: HCV-RNA-Test nach Abschluss der Behandlung und laufende Therapie, wenn noch in Behandlung oder Ende der Therapie weniger als 12 Wochen vor dem 1.9.2024

-

Stage 7/Cured (SVR): HCV-RNA-negativer Test mindestens 12 oder 24 Wochen nach der Behandlung (bei IFN-freier bzw. IFN-basierter Therapie)

Die Ergebnisse

Folgendes Bild konnte daraus für Österreich ermittelt werden (Abb. 1): 7277 Patienten der AHIVCOS, die nach dem 1.1.2014 unter Beobachtung waren, wurden eingeschlossen. Patienten, die vor dem 1.1.2024 verstorben sind, wurden ausgeschlossen. Ein HCV-Antikörpertest wurde bei 6950 Patienten durchgeführt (gegenüber 327 [4,5%] ohne Test). Bei 1287 (17,7%) fiel dieser Antikörpertest (Stage 1) positiv aus. Von diesen wurden 1257 (97,7%) auf HCV-RNA getestet (Stage 2). 975 (75,8%) waren jemals HCV-RNA-positiv (Stage 3), wovon wiederum 200 Patienten eine spontane Clearance erreichten. 775 blieben HCV-positiv (Stage 4) und 616 (79,5%) Personen begannen eine HCV-Behandlung (Stage 5). Der zusammengesetzte Endpunkt der laufenden Therapie und der SVR („sustained virological response“) trat bei 569 (73,4%) Patienten auf (Stage 6), wovon 555 (71,6%) eine SVR erreichten (Stage 7).

Wenn man sich jene 206 Personen, welche zwar HCV-positiv waren (775), aber den zusammengesetzten Endpunkt nicht erreichten, genauer ansieht, fällt auf, dass 116 davon „lost to follow-up“ (LTFU) sind, d.h., dass sie nach der Testung auf HCV aus der Kohorte ausgeschieden sind. Dafür werden verschiedene Gründe angeführt: 24 sind in ein anderes Land umgezogen, 35 haben ihre Behandlung zu Ärzten außerhalb der Kohorte verlegt und 57 haben andere Gründe (keine Antwort, unbekannt) angegeben.

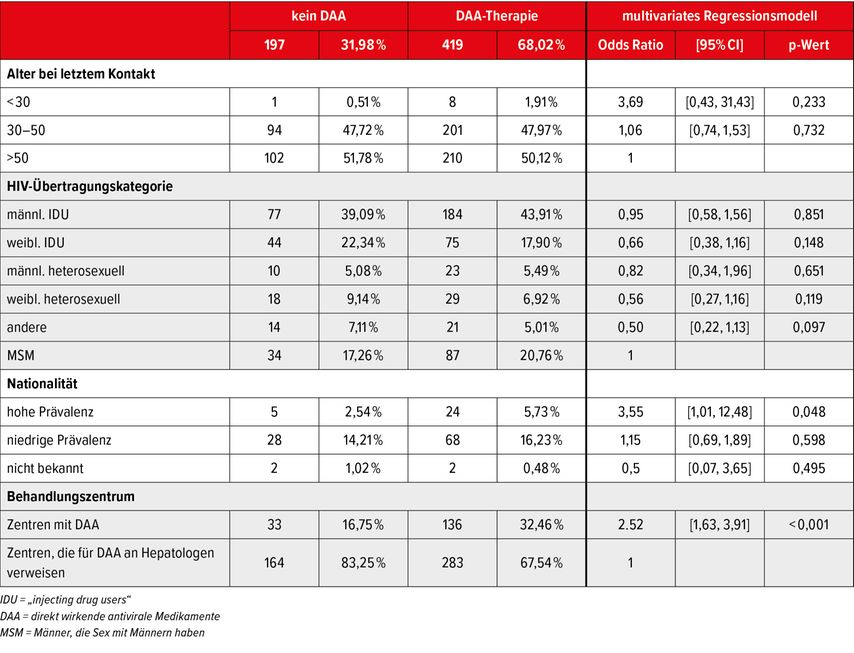

Um festzustellen, ob das direkte Verschreiben von DAA einen Einfluss auf den Erhalt derselben hat, wurden die 616 Patienten, die jemals eine HCV-Therapie erhalten haben, genauer betrachtet (Tab. 1). Von den therapierten Patienten haben 419 (68%) DAA erhalten (vs. 197 ohne DAA). In beiden Gruppen waren der Großteil v.a. ältere Personen (>50), männliche intravenöse Drogengebraucher und Österreicher.

Tab. 1: Merkmale der Patienten, die jemals behandelt wurden (n=616), und Ergebnisse der multivariablen logistischen Regression

Der Anteil von DAA in HIV-Kliniken, die direkt DAA verschreiben, ist dabei höher: 80,5% vs. 63,3%. Mittels multivariabler logistischer Regressionsmodelle konnten Faktoren, die mit dem Einsatz von DAA in Verbindung stehen, untersucht werden. Dabei konnte ermittelt werden, dass die Verwendung von DAA stark mit Kliniken, die DAA direkt anbieten (OR 2,52), korreliert. Demografische Faktoren wie Alter, Übertragungsweg, Geschlecht und der HCV-Genotyp schienen hingegen keinen Einfluss auf die Verabreichung von DAA zu haben.

Ausblick und Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Österreich sich auf einem guten Weg zur Eliminierung von HCV bei HIV/HCV-Koinfizierten befindet. Laut den Berechnungen der AHIVCOS erreichen 71,6% eine SVR, die beiden EuroSIDA-Zentren Österreichs erreichen sogar das Ziel von 80%.

Dennoch gibt es Hürden bei der Verabreichung von DAA, welche das Ziel der Eliminierung von HCV bis 2030 gefährden könnten. So gilt es, den Zusammenhang zwischen der direkten Verschreibung von DAA in HIV-Kliniken und dem erfolgreichen Behandlungsergebnis hervorzuheben: Kliniken, die DAA direkt verschreiben dürfen, zeigen einen höheren Anteil an erfolgreich behandelten Patienten. Dies unterstreicht die Bedeutung eines niederschwelligen Zugangs zu DAA für eine erfolgreiche Behandlung: So zeigt sich ein besserer Behandlungserfolg, wenn die Behandlung als „one-stop service“ für HIV/HCV erfolgt. Ein solcher integrierter Ansatz könnte die Lücken in der Versorgung verringern und sicherstellen, dass mehr HIV/HCV-koinfizierte Patienten die Behandlung erhalten und die Viruslast erfolgreich eliminieren. Um diesen Prozess zu optimieren, ist eine „Egal wer die HCV-Therapie durchführt“-Strategie gerechtfertigt.

Literatur:

1 WHO: Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021. Towards ending viral hepatitis. Geneva: World Health Organization, 2016 2 Fursa et al.: The hepatitis C cascade of care in HIV/hepatitis C virus coinfected individuals in Europe: regional and intra-regional differences. AIDS 2022; 36(3): 423-35 3 Sarah Amele et al.: The hepatitis C continuum of care among HIV infected individuals in EuroSIDA. 16th EACS 2017, Präsentation PS9/1

Das könnte Sie auch interessieren:

Diskriminierung von Menschen mit HIV in Deutschland und Österreich

Leider müssen Menschen, die mit HIV leben, auch im Jahr 2025 noch mit Schlechterbehandlung und Ablehnung leben – überwiegend in Hinblick auf Leistungen im Gesundheitsbereich. Die ...

Streptococcus pyogenes: schwere Komplikationen durch Bakterientoxine

Streptococcus pyogenes kann zu Infektionen mit sehr unterschiedlicher klinischer Ausprägung und Prognose führen. Das Spektrum reicht von der relativ harmlosen Pharyngitis bis zu akut ...

Bakteriämie mit Staphylococcus aureus

Jede Bakteriämie mit Staphylococcus aureus ist eine ernsthafte Erkrankung mit hoher Mortalität und erfordert eine genaue Abklärung. Die Therapie orientiert sich primär an der Resistenz ...