Ustekinumab für Colitis ulcerosa

Autoren:

Dr. Dominik Ecker

Dr. Melanie Kienbauer

Ambulanz für chronische entzündliche Darmerkrankungen

Ordensklinikum Linz

E-Mail: dominik.ecker@ordensklinikum.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die IL-12/IL-23-Blockade mit Ustekinumab ist eine sichere und wirksame Therapieoption bei Colitis ulcerosa. Ziel der vorliegenden Arbeit war ein Vergleich der Zulassungsstudie UNIFI mit Real-World-Daten aus der Ambulanz für chronischentzündliche Darmerkrankungen im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Ein Therapieansprechen konnte gezeigt werden.

Keypoints

-

Die Colitis ulcerosa ist eine chronischentzündliche Darmerkrankung, die häufig eine interdisziplinäre Behandlung im intra- und extramuralen Bereich erforderlich macht. Patienten mit einem schweren Schub sollten stationär behandelt werden.

-

Im Vergleich zur Zulassungsstudie zeigt sich in unserer Fallserie ein viel geringerer Anteil an Biologika-naiven Patienten von nur 4%. Bei gleicher Erkrankungsdauer bis zur Einleitung der Therapie mit Ustekinumab lässt sich schlussfolgern, dass in unserer Kohorte mehr schwere Krankheitsverläufe vorliegen.

-

Als einfach zu bestimmender Verlaufsparameter der Krankheitsaktivität hat sich die Bestimmung des fäkalen Calprotectin etabliert. Es besteht eine gute Korrelation zur endoskopischen Entzündungsaktivität.

-

6–8 Jahre nach Krankheitsbeginn soll eine Kontrollendoskopie inkl. Biopsieentnahme aufgrund der erhöhten Kolonkarzinommortalität erfolgen. Anschließend soll individuell eine Strategie der regelmäßigen Überwachung vereinbart werden.

Colitis ulcerosa

Bei der Colitis ulcerosa handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Kolons mit üblicherweise kontinuierlicher Ausbreitung von rektal Richtung oral.

Die Inzidenz der Erkrankung zeigt sich in den letzten Jahrzehnten als steigend und sie tritt typischerweise im jungen Erwachsenenalter auf, kann allerdings in jedem Lebensalter entstehen. Die Ätiologie ist dabei multifaktoriell und setzt sich aus einer Kombination von Umweltfaktoren wie Ernährungsgewohnheiten, Medikamenteneinnahme oder Nikotinabusus sowie genetischer Disposition zusammen. Das Zusammentreffen bestimmter exogener Faktoren führt bei genetisch prädisponierten Personen schließlich zur chronischen Dysregulation des mukosalen Immunsystems mit Ausbildung einer chronischen Entzündungsreaktion, wodurch es zu einer erhöhten Inzidenz an Kolonkarzinomen im Vergleich mit der Normalbevölkerung kommt.

Als Leitsymptom zeigen sich Durchfall und Abdominalgien, rektale Blutabgänge sowie Allgemeinsymptome wie Fieber oder Gewichtsverlust. Weiters können auch extraintestinale Manifestationen wie Gelenksbeschwerden, Hautmanifestationen, okulare Manifestationen oder assoziierte Lebererkrankungen wie die primär sklerosierende Cholangitis auftreten.

Bei rund der Hälfte der Patienten ist die Krankheit dabei auf das Rektum und den rektosigmoidalen Übergang beschränkt. Bei 30–40% kommt es zu einer Ausdehnung über die Grenzen des Sigmas hinweg und bei 20% der Betroffenen ist die gesamte Kolonschleimhaut betroffen. Gelegentlich kommt es auch zu einer Mitbeteiligung des terminalen Ileums im Sinne einer „Backwash-Ileitis“.

Therapie der leichten Colitis ulcerosa

In der Therapie der Colitis ulcerosa wird grundsätzlich zwischen Remissionsinduktion und Erhaltungstherapie unterschieden. Rund die Hälfte aller Patienten kann mit Kortikosteroiden oder 5-Aminosalicylsäurepräparaten, die sowohl systemisch als auch topisch in Form von Rektalschäumen, Suppositorien oder Einläufen zur Anwendung kommen, in Remission gehalten werden (siehe JATROS Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie, Sonderheft 05/2021). Die Applikationsform sollte dabei je nach Befallsmuster (Proktitis, linksseitige Kolitis, Pancolitis) gewählt werden. Eine langfristige Steroidtherapie soll in der Erhaltungsphase vermieden werden.

Therapie der schweren Colitis ulcerosa

Bei erneuten Krankheitsschüben beziehungsweise bei schweren Verläufen, die nicht auf eine systemische Steroidtherapie ansprechen, stehen zur weiteren Therapie neben einer Dosiseskalation der oralen/rektalen Kombinationstherapie mit Aminosalizylaten eine Anti-TNF-α-Therapie, eine Therapie mit Calcineurininhibitoren und den Substanzen Ustekinumab, Vedolizumab, Tofacitinib und Azathioprin zur Verfügung. AAls kurative Therapieoption für besonders schwere und therapierefraktäre Verläufe hat auch die Proktokolektomie einen wichtigen Stellenwert.

Da Vergleichsstudien bisher weitgehend fehlen, hat sich in dieser Gruppe bisher keine Standardtherapie etabliert und die Entscheidung sollte in Hinblick auf die bisherige Therapie, eventuelle Unverträglichkeiten und Komorbiditäten getroffen werden.

Als letzte Erweiterung des Therapiearmamentariums wurde Ustekinumab im Jahr 2019 für die Colitis ulcerosa zugelassen. Ustekinumab ist ein monoklonaler humaner Antikörper mit Bindung an die gemeinsame p40-Untereinheit von IL-12 und IL-23. Konsekutiv kommt es zu einer Hemmung der Überproliferation und Differenzierung von naiven T-Zellen in Th1- und Th17-Zellen und somit zu einer Verminderung der überschießenden Entzündungsaktivität über diese Zytokinblockade.

Methodik unserer Studie

Wir präsentieren eine retrospektive Datenanalyse von 26 mit Ustekinumab behandelten Patienten mit Colitis ulcerosa im Zeitraum von Februar 2019 bis April 2021. Ziel unserer Analyse waren eine Beschreibung der Patientencharakteristika im Sinne von Real-Life-Daten sowie ein Vergleich mit der Zulassungsstudie UNIFI.

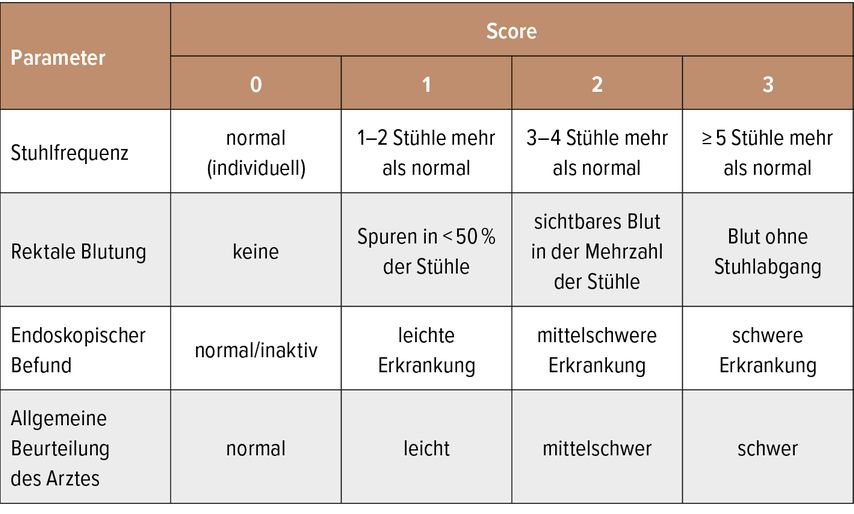

Die klinische Krankheitsaktivität wurde anhand des standardisierten Mayo-Subscores (0–9 Punkte) analysiert. Zusätzlich erfolgte eine Erhebung des endoskopischen Mayo-Scores (1–3 Punkte) vor Beginn der Therapie mit Ustekinumab (Tab. 1).

Als Surrogatparameter zur Evaluierung des Therapieansprechens wurde ein Mittelwert von je zwei fäkalen Calprotectinmessungen vor (median 7 Wochen) sowie nach Therapiebeginn (median 11 Wochen)bei 14 Patientenverglichen.

Die Ergebnisse

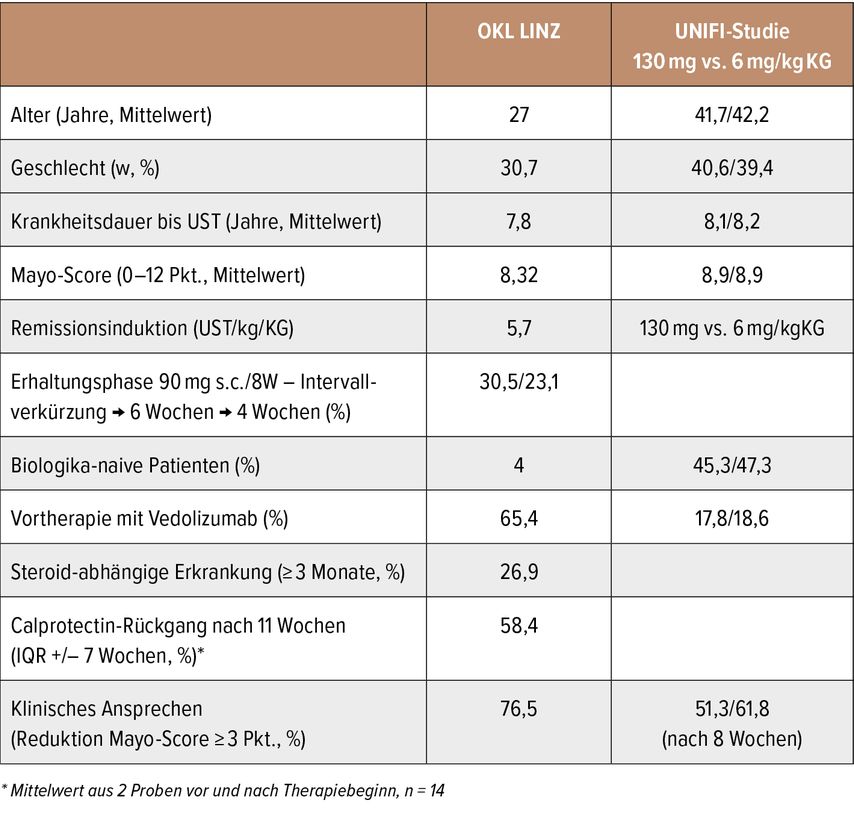

Zur Remissionsinduktion erhielten unsere Patienten durchschnittlich 5,7mg Ustekinumab pro Kilogramm Körpergewicht intravenös verabreicht. Die mittlere Krankheitsdauer bis zur Verabreichung von Ustekinumab betrug in unserer Kohorte 7,8 Jahre bei einem medianen Patientenalter von 27 Jahren.

30,7% unserer Patienten waren weiblich. In der Erhaltungsphase wurde bei 46,2% 90mg Ustekinumab alle acht Wochen subkutan verabreicht, eine Intervallverkürzung aufgrund von unzureichender Krankheitskontrolle auf sechs Wochen beziehungsweise eine erneute Verkürzung auf eine vierwöchentliche Gabe wurde bei je 30,8% bzw. 23,1% durchgeführt.

Von unseren Patienten waren 69% mit einem, 19% mit zwei und 8% mit drei TNF-α-Blockern vorbehandelt. In unserer Kohorte fanden sich lediglich 4% TNF-α-Blocker-naive Patienten. 65,4% der Kohorte hatten außerdem eine nicht ausreichend wirksame Vortherapie mit Vedolizumab und 26,9% einen steroidabhängigen Verlauf über einen Zeitraum von über drei Monaten.

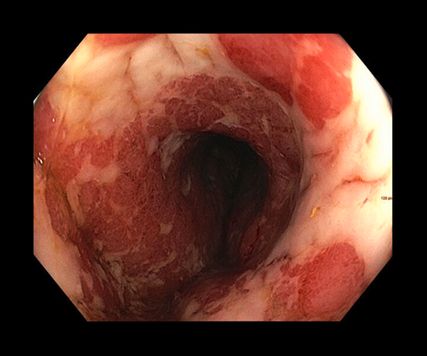

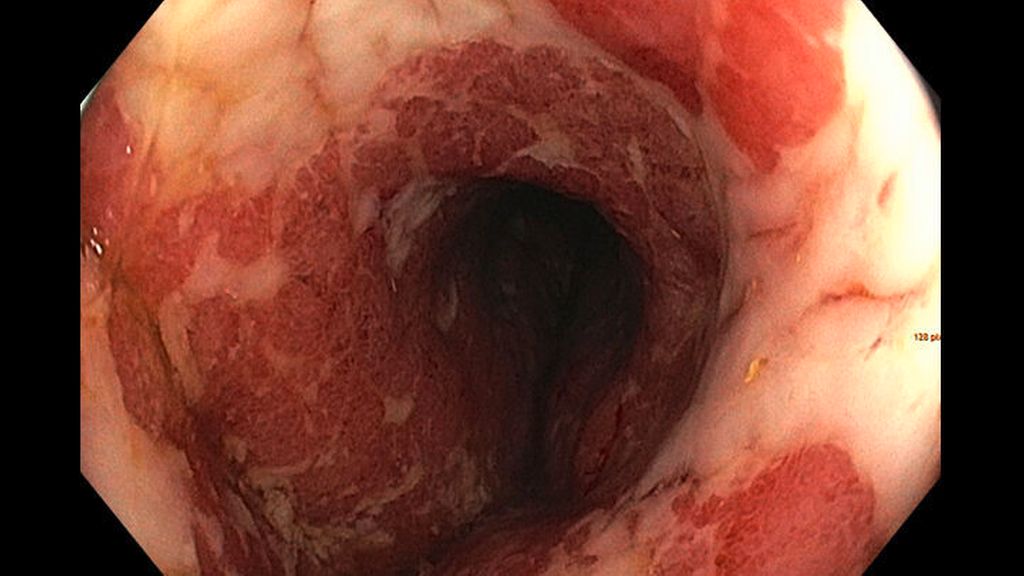

Vor Therapiebeginn zeigte sich ein medianer endoskopischer Mayo-Subscore von 3 Punkten bei einem Maximalwert von 3 Punkten (Abb. 1). 11 Wochen (IQR=7) nach Therapiebeginn konnte ein Rückgang der fäkalen Calprotectinwerte um durchschnittlich 58,4% (n=14) beobachtet werden. Auch im klinischen Mayo-Subscore zeigte sich ein Rückgang von initial 6 auf 3 Punkte im Rahmen der ersten ambulanten Kontrolle nach Therapiebeginn (n=17). Bei 76,5% zeigte sich ein Rückgang von ≥3 Punkten im klinischen Subscore.

Das in der Zulassungsstudie beschriebene Sicherheitsprofil können wir in unserer Kohorte bestätigen, es kam zu keinem Therapieabbruch aufgrund von Nebenwirkungen. Bei zwei Patienten wurde die Therapie aufgrund eines unzureichenden Ansprechens und bei einem Patienten aufgrund einer Kolektomie bei Kolorektalkarzinom beendet. Bei einem Patienten kam es zu einer kolonischen CMV-Reaktivierung.

Interpretation

Im Gegensatz zur UNIFI-Studie (45,3–47,3%) waren in dieser Fallserie lediglich 4% der Patienten naiv für TNF-α-Blocker (Tab. 2). Im Vergleich zur Zulassungsstudie hatten unsere Patienten bei ähnlicher Erkrankungsdauer (7,8 vs. 8,0–8,2 Jahre) deutlich häufiger Biologicals als Vortherapien erhalten.

Bei guter Verträglichkeit konnte ein Rückgang der fäkalen Calprotectinwerte um 58,4% beobachtet werden. Im standardisierten Mayo-Subscore konnte ein Rückgang von ≥3 Punkten nach der Remissionsinduktion bei 76,5% der Patienten erzielt werden. In der UNIFI-Studie konnten 61,8% der Patienten diesen Endpunkt 8 Wochen nach Remissionsinduktion mit 6mg/kg bzw. 130mg Ustekinumab erreichen (Tab. 2).

Somit kann auch im Real-Life-Setting ein klinisches Therapieansprechen nachgewiesen werden. Limitierend ist die reduzierte Fallzahl der Follow-up-Daten, da ein ausreichender Nachbeobachtungszeitraum noch nicht bei allen Patienten erreicht ist.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung der Sigmadivertikulitis

Die Divertikulitis gehört zu den häufigsten Krankheitsbildern bei akuten Bauchschmerzen. Die Inzidenz nimmt mit dem Alter stark zu und immer mehr jüngere Patienten erkranken an einer ...

Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien

Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...

Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren

Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...