Rezidivierender Durchfall beim Organtransplantierten: ein Fallbericht

Autor:

Dr. Andreas Mayer

KL Institut für integrative Gastroenterologie und Hepatologie/Klinische Abteilung für Innere Medizin 2

Universitätsklinikum St. Pölten

E-Mail: andreas.mayer@stpoelten.lknoe.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Zeit, die bei chronischen Durchfällen bis zur Diagnose einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung vergeht, hat sich in den letzten Jahren verkürzt. Trotzdem bleibt das Zusammenführen von Klinik, Untersuchungsergebnissen, Labor und Histologie zu einer definitiven Diagnose noch immer schwierig und verzögert oft die Diagnose. Wenn ein chronischer Durchfall dann noch bei Menschen mit komplexen Vorerkrankungen auftritt, wird die richtige Diagnose zu einer Herausforderung und bedarf neben der akribischen Aufarbeitung aller Befunde oft einer nachhaltigen Konsequenz und einer durchlässigen Kommunikation zwischen verschiedenen Fachbereichen.

Keypoints

-

Gastrointestinale Beschwerden sind bei Organtransplantierten relativ häufig.

-

Um eine definitive Diagnose der Ursache stellen zu können, ist die histologische Beurteilung essenziell.

-

Der neu entwickelte IBD-DCA-Score soll helfen, die Bewertung histologischer Befunde in Zusammenhang mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zu standardisieren.

Der Fallbericht

Im Jänner 2021 kommt ein 53-jähriger Patient mit Verdacht auf neutropenes Fieberzur Aufnahme. Er wurde im Vorjahr mit ähnlicher Symptomatik auf einer anderen internen Abteilung stationär aufgenommen. Damals wurde die Symptomatik auf eine medikamentöse Ursache zurückgeführt. Auch beim Aufenthalt an unserer Abteilung wurde letztlich der Verdacht auf die Auslösung der Neutropenie durch Lidaprim ausgesprochen und eine laufende Pneumocystisprophylaxe auf Wellvone umgestellt. Im Rahmen der Durchuntersuchung zum Ausschluss anderer auslösender Ursachen gab es bei einer PET-CT-Untersuchung den Hinweis auf eine Tracer-Mehrspeicherung im linksseitigen Kolon/Sigma. Wegen dieses Befundes wurde eine Koloskopie durchgeführt.

Die Pneumocystisprophylaxe war wegen einer dreifachen Immunsuppression mit Tacrolimus, Mycofenolat Mofetil und Aprednisolon notwendig, die der Patient seit seiner Lungentransplantation im August 2013 aufgrund einer schweren Emphysemlunge bei COPD einnimmt. In der Anamnese ist außerdem zu erfahren, dass der Patient seit Frühjahr 2020immer wieder an Durchfällen leidet, die teilweise auch mit Schleim- und Blutbeimengungen einhergehen. Das hat bereits im Juni und Dezember 2020 zu Koloskopien im niedergelassenen Bereich geführt, bei denen jeweils eine Proktosigmoiditis beschrieben wurde. Die Histologie ergab in beiden Fällen eher eine infektiöse Ursache, wobei diese bisher nicht nachgewiesen werden konnte.

Untersuchungen und therapeutisches Vorgehen

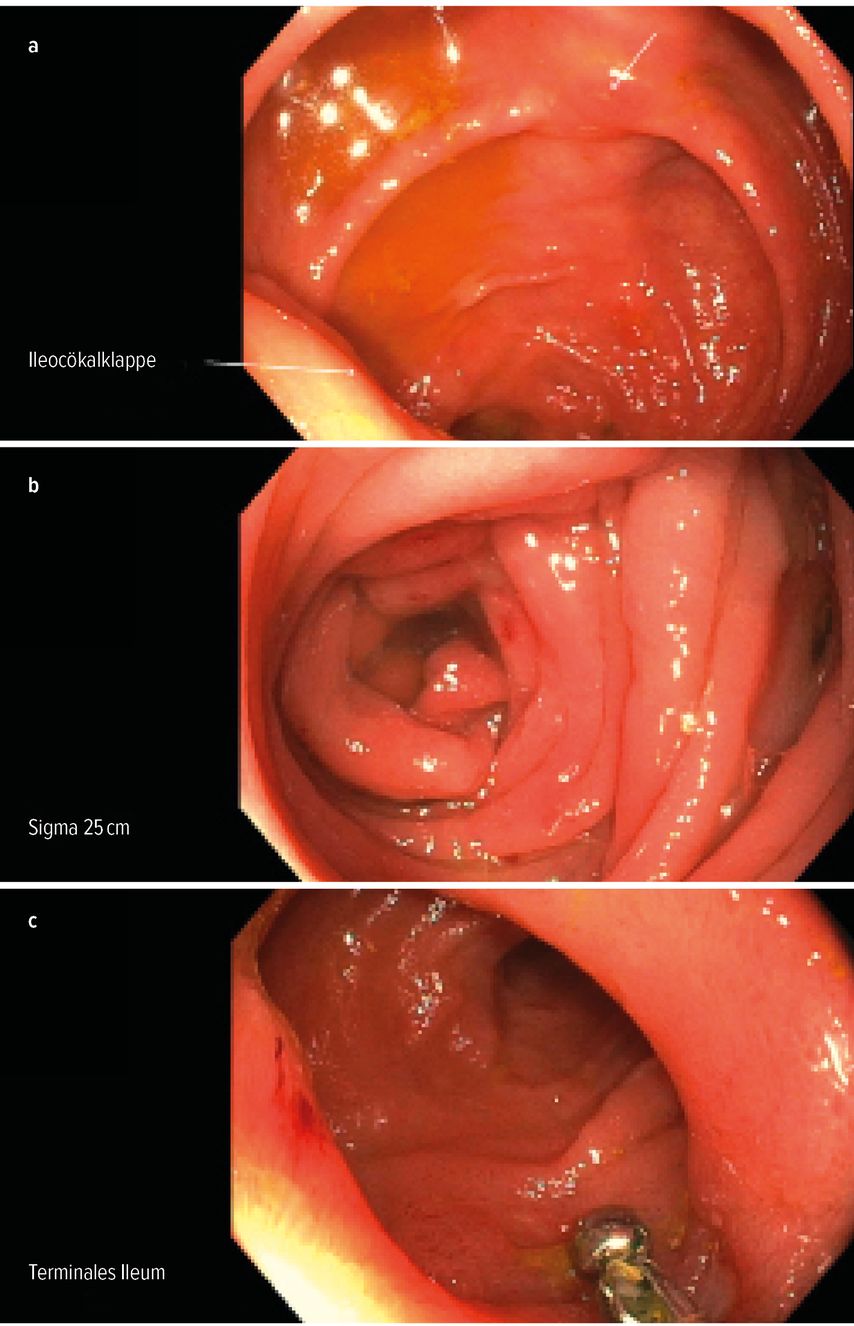

Unter dieser Voraussetzung wurde auch im Jänner eine Koloskopie durchgeführt. Dabei zeigte sich bei milder Divertikulose das Bild einer fleckförmigen Colitis im Sigmabereich. Außerdem waren im Coecum einzelne aphthöse Läsionen zu sehen (Abb. 1). Makroskopisch führen diese Bilder zu den möglichen Differenzialdiagnosen einer SCAD („segmentale Colitis assoziiert mit einer Divertikulose“), einer infektiösen Ursache und letztendlich auch einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Der histologische Befund und auch das makroskopische Bild legten zuerst die Diagnose einer SCAD nahe. Die SCAD präsentiert sich am häufigsten in der sechsten Lebensdekade und kommt häufiger bei Männern vor. Sie präsentiert sich oft mit schmerzloser Hämatochezie. Ihre Pathogenese ist nicht sicher geklärt, wobei einige Aspekte sich mit der Pathogenese von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu überschneiden scheinen. Auch die Therapieansätze ähneln sich in gewisser Weise. Dem Patienten wurde eine zyklische Therapie mit Rifaximin und eine topische Therapie mit Mesalazin empfohlen.

Abb. 1: Koloskopie 2021: aphthöse Läsionen im Coecum, fleckige Rötung und Divertikel im Kolon sigmoideum

Weitere diagnostische Abklärung

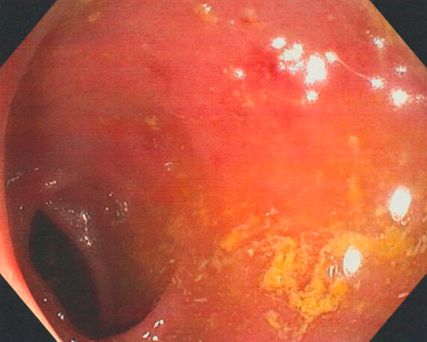

Abb. 2: Erste Koloskopie: diffuse Entzündung mit Aufhebung der Gefäßzeichnung bis ins Kolon descendens

Nach der Entlassung wurde der Fall des Patienten mit der betreuenden Internistin im extramuralen Bereich noch einmal intensiv diskutiert. Der chronische Verlauf und die von ihr aufgrund der makroskopischen Bilder (Abb. 2) favorisierte Verdachtsdiagnose einer Colitis ulcerosa führte zur einer nochmaligen Aufarbeitung der Beschwerden und der Diagnose. Es stellten sich diese Fragen:

-

Können die Beschwerden auf eine neu aufgetretene chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) zurückzuführen sein?

-

Und kann sich eine CED unter einer dreifachen Immunsuppression entwickeln?!

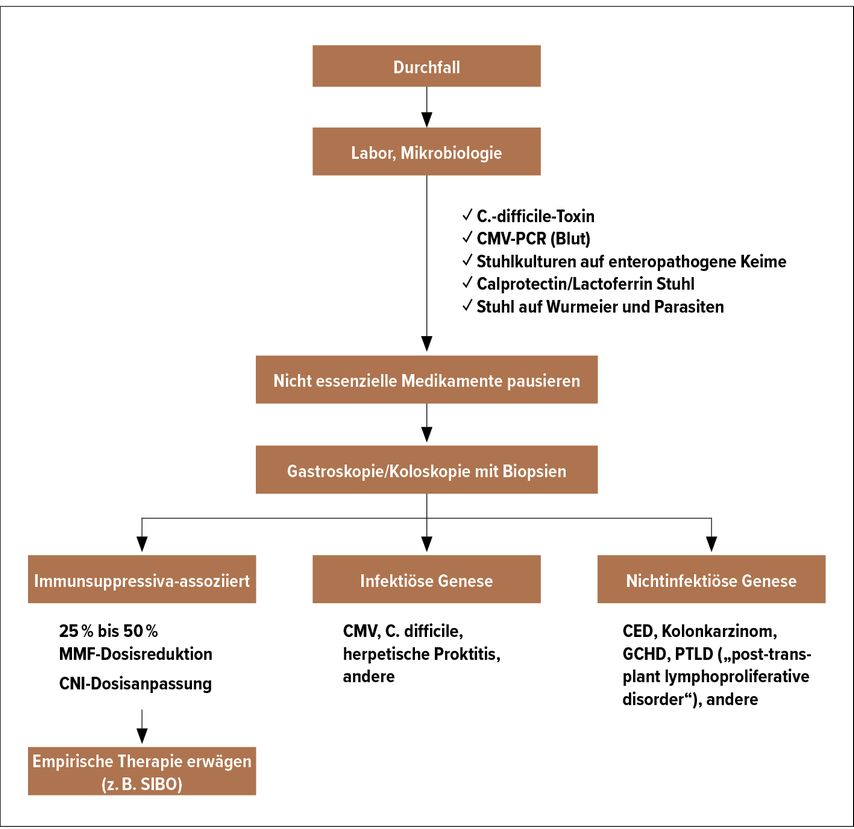

Berichte zu diesem Thema kommen vor allem aus den Bereichen Leber- (hier besonders im Rahmen einer primär sklerosierenden Cholangitis) und Nierentransplantation. Durchfälle können hierbei chronisch auftreten, sie sind eine relativ häufige Symptomatik bei Organtransplantierten. Zur Abklärung solcher Durchfälle muss in erster Linie der Ausschluss einer infektiösen Ursache erfolgen – insbesondere da die Histologie wie bei unserem Patienten oft auf diese Genese hinweist. Der Ausschluss einer infektiösen Genese erfolgte im Verlauf des Krankheitsverlaufes bei unserem Patienten mehrmals. Besonders CMV und Clostridien waren sicher ausgeschlossen. Entsprechend dem aus dem Bereich der Lebertransplantation vorgeschlagenen Algorithmus (Abb. 3) wurde nun auch nach anderen Ursachen gesucht. Keine der möglichen Alternativen konnte zufriedenstellend nachgewiesen werden.

Abb. 3: Algorithmus zur Durchfallsabklärung nach Lebertransplantation (modifiziert nach Ginsburg PM, Thuluvath PJ: Liver Transplant 2005; 11(8): 881-90)

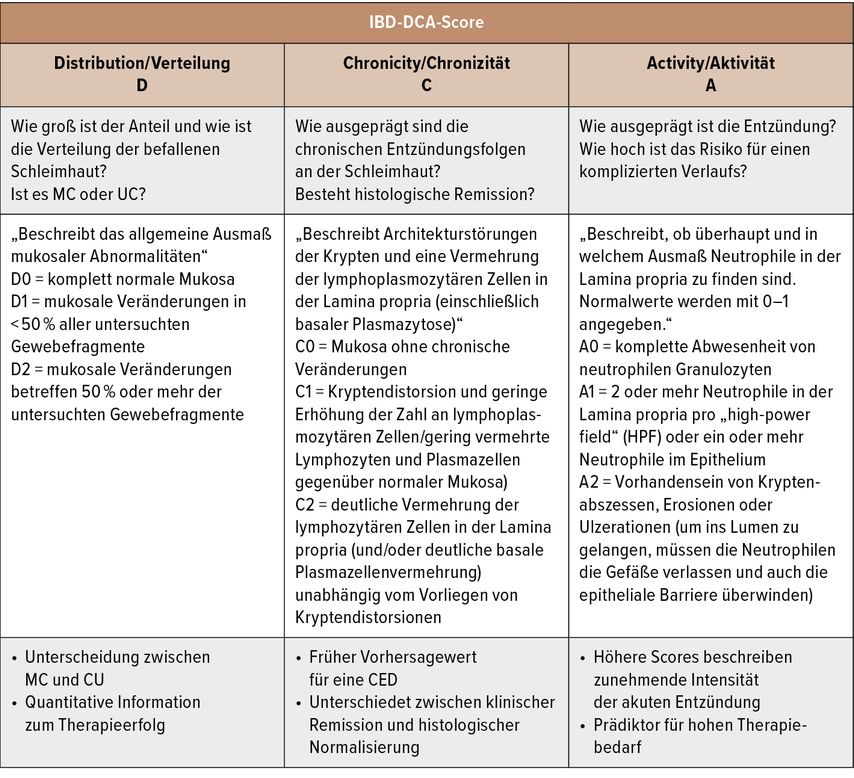

Daher wurde nochmals der zuletzt beurteilende Pathologe, Prof. Dr. Oberhuber, gebeten, die Histologie zu überprüfen. Bei der Einschätzung kam der relativ neue histologische „Inflammatory bowel disease – distribution/chronicity/activity“-(IBD-DCA)-Score zur Anwendung, der helfen soll, histologische Befunde in Zusammenhang mit CED vergleichbarer und informativer zu machen (Tab. 1). Der Score wurde erst kürzlich durch eine Arbeitsgruppe entwickelt, um den histologischen Befunden bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen eine gemeinsame Struktur zu geben. Er ist erst in der Validierungsphase, es wird sich zeigen, ob er sich bei den bewertenden Pathologen durchsetzen kann.

Aus dem Vergleich mit den ersten Histologien, die noch ohne darmspezifische Therapie gewonnen wurden, konnte schließlich die Diagnose einer Colitis ulcerosa gestellt werden.

CED unter Immunsuppression

Berichte über Exazerbationen, aber auch das neue Auftreten von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen unter mehrfacher Immunsuppression sind in der Literatur zu finden. Die beschriebenen Verläufe reichen von milden, gut beherrschbaren Episoden bis zu schweren, therapierefraktären Verläufen, die in eine Kolektomie münden.

Die Schwierigkeit der Diagnose ist aus dem beschriebenen Fall herauszulesen. Der akribische Ausschluss möglicher Ursachen, die aufmerksame Beachtung der Symptomatik und auch die kritische Bewertung auch von histologischen Befunden sind essenziell. Ganz ausgeschlossen kann in unserem Fall auch noch immer nicht werden, dass ein abgelaufener Infekt einen chronischen Durchfall durch die immunsuppressiven Medikamente initiiert hat(sowohl für Tacrolimus als auch für Mycofenolat ist das beschrieben).

Und die Therapie?

5-ASA-Präparate können bei Verläufen einer Colitis ulcerosa hifreich sein. Bei schwereren Manifestationen gibt es Fallberichte v. a. zu TNF-Blockern, die gute Ergebnisse ohne vermehrte Komplikationen wie z.B. Infektionen zeigen. Bei unserem Patienten haben wir uns für eine Therapie mit Vedolizumab entschieden, da er auch eine kardiale Vorgeschichte hat. Eine 5-ASA-Therapie, die schon im Vorjahr begonnen wurde, war zu wenig wirksam. Die Initiierung der Therapie parenteral hat gerade stattgefunden, das klinische Outcome muss noch abgewartet werden. Engmaschige Kontrollen des Patienten werden in Zusammenarbeit mit der betreuenden Internistin durchgeführt.

Fazit

Im Jahr 2019 wurden in Österreich insgesamt 720 Organe transplantiert. In der Reihenfolge der Häufigkeit handelte es sich dabei um die Organe Niere (386), Leber (151), Lunge (100), Herz (67), Bauchspeicheldrüse (15) (Quelle: oesterreich.gv.at). Menschen in diesen speziellen Situationen werden immer häufiger in unseren Ordinationen/Ambulanzen vorstellig werden. Innerhalb dieser Patientengruppe sind gastrointestinale Beschwerden relativ häufig. Eine definitive Diagnose der Ursache gestaltet sich oft schwierig, da Standards in der histologischen Beurteilung fehlen und die zahlreichen Differenzialdiagnosen kaum definitiv nachgewiesen werden können. Eine gewissenhafte Aufarbeitung der Befunde und die ständige Überprüfung der Ergebnisse anhand der Beschwerden der Patienten sind unabdingbar. Die pathologische/histologische Beurteilung muss unter dem Wissen über die spezielle Situation erfolgen und sollte auch definierten Standards folgen.

Bei transplantierten Patienten mit chronischen Durchfällen ist es sicher wichtig, in erster Linie infektiöse Ursachen und auch Komplikationen nach Transplantation auszuschließen. Die Therapieentscheidung selbst muss derzeit noch sehr individuell getroffen werden und sollte daher in der Hand erfahrener Zentren sein. Eine enge Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren ist natürlich unabdingbar. Erst weitere Studien werden helfen, mehr Sicherheit diesbezüglich zu gewinnen.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues aus der Gastroenterologie

Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...

Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen

Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...

Transition bei CED: Fallbeispiel für einen strukturierten Übergang

Die Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stellt eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen dar und birgt einige Herausforderungen. Am ...