Phase III: Ozanimod wirksam bei Colitis ulcerosa

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ozanimod, eine Substanz mit einem in der Gastroenterologie neuen Wirkmechanismus, wird aktuell intensiv in Studien untersucht. Die nun vorgestellten Phase-III-Daten zum Einsatz bei Colitis ulcerosa zeigen die Wirksamkeit und Sicherheit.

Ozanimod ist ein immunmodulierender Wirkstoff aus der Gruppe der oralen Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulatoren und seit einigen Monaten in der Therapie der schubförmig verlaufenden multiplen Sklerose (MS) zugelassen. In der MS-Therapie ist er nach Fingolimod und Siponimod der dritte Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator auf dem Markt. Die Wirkung dieser Substanzklasse beruht auf einer Inhibition der Migration von Lymphozyten.

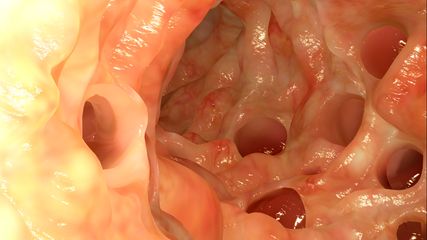

Ozanimod bei Colitis ulcerosa

In der bereits publizierten Phase-II-Studie TOUCHSTONE verfehlte Ozanimod zwar den primären Endpunkt klinische Remission innerhalb von acht Wochen, war allerdings numerisch im Vergleich zu Placebo deutlich überlegen. Klinische Remission wurde von 16% der Patienten unter 1mg/d und von 14% unter 0,5mg/d Ozanimod erreicht.1 Angesichts der unter Ozanimod beobachteten substanziellen klinischen Verbesserungen wurde das Entwicklungsprogramm fortgesetzt.

Im Rahmen der virtuellen UEG Week 2020 wurden mehrere Studien zum Einsatz von Ozanimod bei Colitis ulcerosa vorgestellt. Prof. Dr. William Sandborn von der University of California, San Diego, präsentierte die Resultate der Induktionsphase der Phase-III-Studie TRUE NORTH. Die 645 Patienten mit moderater bis schwerer Colitis ulcerosa erhielten über zehn Wochen Ozanimod 1mg/d oder Placebo. Primärer Endpunkt war klinische Remission, definiert durch den Drei-Komponenten-Mayo-Score. Der primäre Endpunkt wurde erreicht. Im Verum-Arm schlossen 94% der Patienten die Induktionsphase ab, 18,4% der Patienten erreichten klinische Remission – im Vergleich zu sechs Prozent in der Placebogruppe. Der Unterschied war signifikant (absolute Differenz 12,4% [95% CI: 7,5–17,2]; p<0,0001). Eine signifikante Überlegenheit von Ozanimod wurde auch hinsichtlich aller sekundären Endpunkte, nämlich klinisches Ansprechen (p<0,0001), endoskopische Verbesserung (p<0,0001) und Mucosaheilung (p<0,001), erreicht.2

Dr. Silvio Danese vom Humanitas Research Hospital in Rozzano, Italien, präsentierte die Ergebnisse der Erhaltungsphase von TRUE NORTH, in die Patienten aufgenommen wurden, die nach zehn Wochen Behandlung mit Ozanimod klinisches Ansprechen erreicht hatten. Diese Patienten wurden rerandomisiert und weiter mit Ozanimod 1mg/d oder Placebo behandelt. Primärer Endpunkt war wiederum klinisches Ansprechen zu Woche 52. Von den 457 rerandomisierten Patienten schlossen 80% aus der Verum- und 54,6% aus der Placebogruppe die Studie ab. Der häufigste Grund für einen Abbruch war ein Rezidiv der Colitis ulcerosa (13,5% Ozanimod, 33,9% Placebo). Zu Woche 52 erwies sich Ozanimod im Vergleich zu Placebo hinsichtlich des primären und aller sekundären Endpunkte als signifikant überlegen. Die Rate an klinischen Remissionen lag unter Ozanimod bei 37,0% im Vergleich zu 18,5% unter Placebo (absolute Differenz: 18,6% [95% CI: 10,8–26,4]; p<0,0001). Die Überlegenheit von Ozanimod war unabhängig von einer möglichen Anti-TNF-Vorbehandlung. Die Inzidenz von möglichen, wahrscheinlichen oder gesicherten schweren Therapienebenwirkungen lag in beiden Armen unter einem Prozent. Häufigste Nebenwirkung von Ozanimod war ein Anstieg der Alanin-Aminotransferase (4,8% vs. 0,4%), der allerdings in keinem Fall als schwerwiegend eingestuft wurde. Ebenso waren Kopfschmerzen unter Ozanimod häufiger als unter Placebo (3,5% vs. 0,4%).3

Langzeitdaten bis zu 200 Monaten

Für die Sicherheit und Wirksamkeit von Ozanimod sprechen auch die Ergebnisse der Verlängerungsstudie der Phase-II-Studie TOUCHSTONE mit bis zu 200 Monaten Beobachtungszeit, die ebenfalls im Rahmen der UEG Week 2020 vorgestellt wurden. Die Auswertung zeigt zu Woche 56 Ansprech- und Remissionsraten von 71% und 55%. Bis zu Woche 200 kam es zu einer Abnahme auf 41% und 37%. Auch eine Vielzahl weiterer gemessener Endpunkte und Parameter wie histologische Remission, endoskopische Verbesserung oder CRP wurden günstig beeinflusst.4

Literatur:

1 Sandborn W et al.: Ozanimod induction and maintenance treatment for ulcerative colitis. N Engl J Med 2016; 374(18): 1754-62 2 Sandborn W et al.: Ozanimod as induction therapy in moderate-to-severe ulcerative colitis: results from the phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled TRUE NORTH Study. UEGW 2020; abstract LB02 3 Danese S et al.: Ozanimod as maintenance therapy in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: results from the phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled TRUE NORTH Study. UEGW 2020; abstract LB10 4 Sandborn W et al.: Long-term safety and efficacy of ozanimod in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: results from the TOUCHSTONE open-label extension. UEGW 2020; abstract OP087

Das könnte Sie auch interessieren:

Vorsorgekoloskopie und Polypektomienachsorge

In ihrem Vortrag zum Darmkrebs-Screening in Österreich an der SGG-Jahrestagung 2024 ermöglichte Univ.-Prof. Dr. med. Monika Ferlitsch, Wien, einen Blick über den Tellerrand. Sie zeigte ...

Interdisziplinäres Management bei Divertikulitis

Bei der Behandlung der Divertikulitis ist eine enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen und Chirurgen unerlässlich. Eine enge Kooperation ermöglicht eine ...

Schwere Pankreatitis – intensivmedizinische Therapiekonzepte

Die schwere akute Pankreatitis geht mit einer hohen Mortalität einher. Da häufig Organversagen und lokale Komplikationen mit ihr assoziiert sind, ist die intensivmedizinische Behandlung ...